КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основные идейные течения 1830—1850-х гг

|

|

|

|

| Консервативное, или самодержавно- охранительное |

| Социалистическое (революционное) |

| Либеральное |

I

Теория официальной народности (С.С. Уваров,

Н.И. Греч, М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, С.П. Шевырев, Н.В. Кукольник, М.П. Загоскин и др.)

Славянофилы (А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев и др.)

Западники (Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин, П.В. Анненков, В.П. Боткин, И.С. Тургенев, Б.Н. Чичерин и др.)

Революционные кружки 1820— 1840-х гг.

Русский утопический социализм (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, М.А. Бакунин)

Приверженцами этой теории были историки Н.М. Карамзин и М.П.Погодин, литераторы Ф.В. Булгарин и М.Н. Загоскин и др.

Несмотря на усиление политической реакции, оппозиция существующему режиму по-прежнему пыталась противостоять ему, что проявлялось:

— в деятельности в конце 1820-х — 1830-х гг. различных по составу и идейной направленности кружков (кружок братьев Критских, кружок Н.В. Станкевича, кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарева и др., см. табл. 25), обсуждавших вопросы о положении страны и ее будущем;

— в виде сложившихся во второй половине 1830-х гг. либеральных течений западников и славянофилов;

— в формировании революционно-социалистическом направления общественной мысли.

Славянофильство возникло как своего рода реакция на распространение среди российского дворянства «слепого подражания» Западу. Славянофилы (братья П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, философы Ю.Ф. Самарин и А.С. Хомяков и др.) защищали идею о великой исторической миссии России. Они идеализировали патриархальную Русь и нередко принижали прогрессивные достижения западных стран, считая, что если Россия будет развиваться по их пути, то у нее нет будущего. С этой точки зрения славянофилы негативно оценивали деятельность Петра I. Основополагающими принципами общественного устройства России они считали православие, самодержавие и народность, осуждая при этом самодержавный деспотизм и рассматривая православие как образ мышления народа. Многие размышления славянофилов о патриотизме, национальных традициях, нравственных критериях сохраняют и в наши дни свою актуальность и значимость.

В отличие от славянофилов западники (историки Т.Н. Грановский и С.М. Соловьев, литераторы П.В. Анненков и И.С. Тургенев, юрист К.Д. Кавелин) высоко ценили достижения европейских стран и хотели, чтобы Россия развивалась именно по их пути, преодолев с помощью реформ свое отставание. Они считали, что для этого в первую очередь должно быть ликвидировано крепостничество и установлено конституционное государственное устройство. Эти изменения, по их мнению, позволят России образовать вместе с Западом «одну общечеловеческую семью». *

Несмотря на имевшие место разногласия, и западники, и славянофилы любили Россию и верили в нее; и те, и другие отрицательно относились к крепостному праву и считали необходимым постепенное проведение реформ, инициатором которых должна была выступить верховная власть.

Разделявший основные идеи западников А.И. Герцен отмечал: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, страстное чувство... безграничной любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно». За свои взгляды представители этих направлений либерального движения подвергались гонениям со стороны правительства (табл. 24).

Таблица 24

Идейные воззрения западников и славянофилов

|

На формирование западнической и славянофильской идеологий значительное влияние оказал П.Я. Чаадаев, который первым остро поднял вопрос о судьбе России и ее историческом месте. По мнению П.Я. Чаадаева, Россия — не Запад и не Восток. Россия — целый особый мир. Подвергая Россию своего времени самой жестокой критике, он был страстным патриотом своей страны и верил в ее потенциальные силы. Критика крепостничества, царизма, теории официальной народности получила отражение в «Философическом письме», опубликованном в 1836 г., за которое П.Я. Чаадаев был объявлен сумасшедшим и отдан под полицейский надзор.

Революционеры-демократы (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский) разделяли некоторые идеи западников, но в целом выступали против буржуазно-либеральной идеологии. Они развивали идеи утопического социализма и в отличие от декабристов стремились не к организации военного заговора, а к народной революции.

А.И. Герцен сформулировал теорию общинного социализма, согласно которой Россия сможет перейти к нему через крестьянскую общину — готовую ячейку социалистического общества. По мнению А.И. Герцена, права каждого на землю, общинное владение ею и общинное самоуправление есть те начала, на которых «может развиться будущая Русь». В качестве главных условий построения социалистического общества в России он считал отмену крепостного права и ликвидацию самодержавия.

В 1840-е гг. с критикой российской действительности и программой революционного преобразования страны выступал популярный литературный критик В.Г. Белинский, видевший ее возрождение «в успехах цивилизации, просвещения, гуманности, пробуждении в русском народе чувства собственного достоинства, правах и законах, сообразных со здравым смыслом и справедливостью, необходимости гарантий для личности,чести и собственности».

Заметную роль в революционном движении в 40-е гг. XIX в. играл кружок М.В. Буташевича-Петрашевского. Члены этого кружка, среди которых были писатели М.Е. Салтыков, Ф.М. Достоевский, пианист А.Г. Рубинштейн и др., увлекались идеями А. Сен-Симона, Ш. Фурье, а также декабристов, В.Г. Белинского и А.И. Герцена. Петрашевцы пропагандировали необходимость уничтожения помещичьего землевладения и бесплатную передачу земли крестьянам. Как и другие представители революционно-демократического течения, они считали революцию, а не реформирование «сверху» целесообразным способом социалистического переустройства. Петрашевцы выступали за демократию, установление республиканского правления, политические свободы, ликвидацию национального гнета. В 1849 г. кружок был разгромлен; 21 участника приговорили к расстрелу, затем замененному каторгой.

Таким образом, разочаровавшись в возможности сотрудничества власти и общества, оппозиционно настроенные представители россий-

Таблица 25

|

| Революционные и просветительские кружки 1820-1840-х г. |

Окончание табл. 25

|

ской интеллигенции встали на путь борьбы за революционно-радикальное развитие России.

11.3. Основные направления внешней политики

В системе международных отношений первой половины XIX в. Россия продолжала играть одну из главных ролей. Основными направлениями внешней политики Николая I были борьба с революционным и национально-освободительным движением в Европе, расширение геополитического пространства на Кавказе и участие в решении восточного вопроса (схема 150).

В период правления Николая I Европу сотрясали революционные события 1830 и 1848—1849 гг., которые частично коснулись и окраин

|

Российской империи — Польши. В ноябре 1830 г. в Варшаве началось восстание, приведшее к власти национально-ориентированные силы. Они требовали независимости Польши в границах 1772 г. (т.е. до первого ее раздела). В 1831 г. русские войска жестоко подавили восстание, а Польша лишилась конституции, полученной в 1815 г. при Александре I.

Свержение монархии в 1848 г. во Франции привело к приостановлению дипломатических отношений между Россией и Францией.

Николай I опасался распространения революционного движения в Европе, поэтому он двинул огромную армию к западным границам, а затем по просьбе австрийского правительства направил 140-тысячную армию для расправы с венгерской революцией.

Противоречия России и Ирана из-за Закавказья вылились в Русско- иранскую войну 1826—1828 гг. Обострение восточного вопроса привело к очередной Русско-турецкой войне 1828—1829 гг. Обе войны были успешны для России (табл. 26).

Кавказская война 1817—1864 гг. Очень сложно шло присоединение к России Кавказа, продолжавшееся почти 50 лет (схема 151). Началась Кавказская война при Александре I, активно велась при Николае I, а завершилась лишь при царствовании Александра II.

В данном случае происходило столкновение двух по существу разных культур, традиций, образов жизни.

Военные действия носили специфический характер: взятие укрепленных пунктов, коими являлись практически каждый горский аул; отражение нападения горцев на российские форты; походы в глубь территории противника; борьба за коммуникации, и т.п. Боевыми столкновениями сопровождались даже строительные работы и заготовка дров.

Победа в войне далась России дорогой ценой — не менее 77 тыс. человек, как военнослужащих, так и мирного населения, погибли. Это объяснялось почти непрерывным ходом военных действий в крайне сложных условиях Кавказа, отдельными серьезными просчетами русского командования. Потери горцев никто не считал.

Покоренный Кавказ царское правительство рассматривало как свой форпост на Востоке, ограничивающий там турецкое, иранское и британское влияние. Однако следует подчеркнуть цивилизирующую и примиряющую роль России в этом регионе, даже с учетом ошибок и перегибов.

Восточная (Крымская) война 1853—1856 гг. Одной из задач внешней политики России при Николае I было решение восточного вопроса, т.е. достижение господства на Черном море, в проливах Босфор и Дарданеллы и на Балканах, что делало неизбежным столкнове-

Таблица 26

Причины и хроника военных действий в Русско-иранской (1826—1828) и Русско-турецкой (1828—1829) войнах

|

Окончание табл. 26

|

|

| Противники | Основные |

| России | события |

| X |

| IE |

| Л Причины войны (обострение восточного вопроса) |

| Этапы |

| Повод |

|

Противоречия между Россией, Турцией и европейскими государствами из-за режима на черноморских проливах

Помощь России национально-освободительным Движениям балканских народов в борьбе против Ос- манской империи

Политика Англии и Франции, направленная на ослабление влияния России на Балканах и Ближнем Востоке

Религиозный спор католической (Франция) и православной (Россия) церквей об их правах на Вифлеемский храм в Палестине, входившей в состав Османской империи. Турецкий султан, опираясь на поддержку Англии и Франции, отказался гарантировать России ее права. В ответ на это Николай I в июне 1853 г. ввел войска в Дунайские княжества — Молдавию и Валахию

| Турция | Военные действия на Дунайском и Кавказском фронтах. Синопское сражение |

| Турция, Франция, Англия, Сардинское королевство | Нападение союзников на Одессу, Соловецкий монастырь, Аландские острова, Петропавловск-Камчатский. Высадка союзников в Крыму, героическая оборона Севастополя |

ние с Турцией. В середине XIX в. русско-турецкие отношения вновь обострились. В надвигавшейся войне был заинтересован не только российский император, но и европейские державы, а также Турция. Англия и Франция стремились лишить Россию ведущей роли, которую она стала играть в Европе после разгрома наполеоновской империи. Что касается Турции, то предметом ее интересов стал Кавказ. Николай I считал Османскую империю слабым противником, делал ставку на то, что воевать предстоит лишь с ней. И хотя министр иностранных дел граф К.В. Нессельроде предвидел возможность объединения против России сил Англии, Франции и Турции, позицию Николая I ничто не могло изменить. Русский царь был уверен, что правящие круги Европы должны быть благодарны России за ее участие в борьбе с целью сохранения политических режимов против нараставшего революционного движения. Цена подобного дипломатического оптимизма оказалась довольно высокой.

Поводом к началу войны послужил вопрос о так называемых «палестинских святынях». Начавшийся спор между Россией и Францией о правах католиков и православных в Иерусалиме перерос в конфликт Николая I с турецким султаном, отобравшим по просьбе Франции ключи от Вифлеемского храма у православного духовенства. На требование Николая I гарантий уважения и охраны интересов православного населения Турции султан, опираясь на поддержку Англии и Франции, ответил отказом. Не добившись выполнения предъявленных требований дипломатическим путем, Николай I приказал войскам занять Дунайские княжества — Молдавию и Валахию, входившие тогда в состав Османской империи. 4 октября 1853 г. Турция объявила России войну. А в феврале 1854 г. на стороне Турции выступили Англия и Франция; на грани вступления в войну была и Австрия. Война, которую Россия начала лишь против Турции, превратилась в сражение с сильнейшими европейскими государствами. Фактически это была война России со всей остальной Европой (схема 152).

На первом этапе войны (октябрь 1853 г. — апрель 1854 г.) турецкая армия терпела поражения на Балканах и в Закавказье. 18 ноября 1853 г. русская Черноморская эскадра под командованием П.С. Нахимова одержала победу над турецким флотом в Синопской бухте, не потеряв ни одного корабля и уничтожив 15 судов противника.

На втором этапе войны (апрель 1854 г. — февраль 1856 г.) Англия и Франция официально объявили России войну и начали активные, хотя и безуспешные, действия на Черном, Балтийском, Белом, Баренцевом морях и в Тихом океане.

Николай I опасался вступления в войну Австрии и отдал приказ ithiвести войска с территории Дунайских княжеств, которые незамедлительно были заняты австрийской армией.

В сентябре 1854 г. союзники высадили десант в Крыму в районе Мппатории, их цель заключалась в захвате Севастополя — главной русской военно-морской базы на Черном море. С этого момента выиграть войну для России уже не представлялось возможным. Чтобы перекрыть флоту противника путь в Севастопольскую бухту, русский парусный флот был затоплен.

13 сентября 1854 г. началась героическая оборона Севастополя, длившаяся 11 месяцев. Крепость была окружена оборонительными сооружениями, возведенными под руководством военного инженера Э.И. Тотлебена. Возглавили оборону города вице-адмирал В.А. Корнилов, контр-адмирал В.И. Истомин, адмирал П.С. Нахимов (все погибли во время осады).

Из-за широкого размаха военных действий главные российские сухопутные силы располагались у западных границ, а не в Крыму и Закавказье. Но, несмотря на значительное превосходство в силах, противнику удалось занять Севастополь лишь после почти годовой осады — 30 августа 1855 г., при огромных потерях (табл. 27).

С падением Севастополя резко упала активность военных действий. Несмотря на поражение, в память обороны Севастополя была впервые в истории России учреждена медаль «За защиту Севастополя». В Крымской войне участвовали известный хирург Н.И. Пирогов, применивший в военно-полевых условиях наркоз, а также первый в русской военной истории отряд сестер милосердия.

Несмотря на некоторые успехи русских сухопутных войск на Кавказе (взятие крепости Каре), союзникам удалось выполнить свою главную задачу — подорвать военное могущество России на Черном море.

В 1854—1855 гг. англо-французский флот пытался демонстрировать свое военное присутствие в российских территориальных водах и из корабельной артиллерии обстреливал русские территории на Аландских островах на Балтике, Соловецкий монастырь в Белом море и Петропавловск-Камчатский.

По мере развития военных событий стали нарастать противоречия между Англией и Францией. Кроме тбГо, истощились финансы этих государств, а Османская империя оказалась на грани банкротства.

Россия в целом смогла выдержать военный натиск объединившихся против нее стран. В феврале 1855 г. скончался Николай I; постепенно прекратились военные действия. Россия согласилась на подписание мирного договора с Францией, Австрией, Англией, Пруссией, Сар-

Таблица 27

|

| Хроника военных действий Восточной (Крымской) войны |

Окончание табл. 27

|

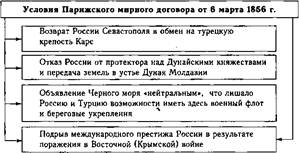

линией и Турцией, которое состоялось в Париже в марте 1856 г. (схема 153). Страна вышла из войны с минимальным уроном. В обмен на турецкую крепость Каре России союзниками был оставлен Севастополь; независимость Османской империи и ее целостность гарантировались всеми государствами. Самым тяжелым для Российского государства оказалось объявление Черного моря «нейтральным», т.е. Россия и Турция лишались права иметь здесь военный флот, а на побережье — военные крепости.

|

Поражение России, обусловленное ее экономической, политической, социальной и военной отсталостью, вновь подтвердило необходимость кардинальных реформ в стране.

11.4. Культура в первой половине XIX в.

Для первой половины XIX в. был характерен значительный культурный и духовный подъем. Этому во многом способствовали рост национального самосознания, вызванный героической победой в Отечественной войне 1812 г., и в определенной степени «просвещенная политика» верховной власти в первые годы царствования Александра I (табл. 28).

Образование. В 1802 г. впервые в России было создано министерство народного просвещения для руководства образовательными процессами в стране. Было образовано шесть учебных округов, в каждом из которых намечалось создать университет как центр учебной и педагогической деятельности. В 1802 г. был основан университет в г.Дерпт (Тарту), в 1804 г. — в Казани, Харькове, Вильно (закрыт в 1831 г. и перенесен в Киев, где с 1832 г. он стал носить имя Святого Владимира) и, наконец, в 1819 г. — в Петербурге. Подготовку, близкую к университетской, давали привилегированные закрытые дворянские лицеи — Демидовский в Ярославле (открыт в 1805 г.) и Царскосельский (открыт в 1811 г.). Во второй трети XIX в. появляются технические и военные учебные заведения: Петербургский горный институт, Петербургский технологический институт, Московское ремесленное училище, академии Генерального штаба, Инженерная и Артиллерийская.

Среднее образование давали гимназии. Предполагалось, что они будут открыты в каждом губернском городе, но реально это происходило постепенно: в 1824 г. их было 24, а к середине XIX в. — более 50-ти.

Система начального образования в первой половине XIX в. была представлена церковно-приходскими школами, волостными и уездными училищами, где могли получать знания дети «из народа».

Книжное дело. В этот период в России увеличилось число издаваемых книг, расширилась читательская аудитория. Появились крупные отечественные книгоиздатели: братья И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин и др. В 1830-е гг. в стране насчитывалось более 100 книжных лавок.

Наиболее успешной в 1820—1840-е гг. в издательской и книготорговой сфере была деятельность купца А.Ф. Смирдина (1795—1857),

Таблица 28

|

| 11 История России |

| Культура России в первой половине XIX в. |

которого А.С. Пушкин назвал «благородным книжником». Он выпустил в свет сочинения В.А. Жуковского, И.А. Крылова, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова. Именно А.Ф. Смирдин впервые ввел оплату литературного труда писателей, а также старался сделать книги доступными и для небогатых людей, снижая розничные цены. Он предложил и осуществил идею книжной лотереи и продажу книг по почтовым заказам с рассылкой их во все концы России.

Географические и научные открытия. Становлению России как великой морской державы способствовали экспедиции русских мореплавателей и путешественников.

В 1803—1806 гг. было осуществлено первое кругосветное плавание русских кораблей «Надежда» и «Нева» под командованием И.Ф.Крузенштерна (1770—1846) и Ю.Ф. Лисянского (1773—1837). В 1819—1821 гг. была снаряжена научная экспедиция в южные полярные моря на шлюпах «Восток» и «Мирный» под руководством Ф.Ф.Беллинсгаузена (1778—1852) и М.П. Лазарева (1788—1851). Основным ее итогом стало открытие Антарктиды. Большой вклад в освоение окраинных российских земель, исследование Северного Ледовитого океана и берегов Камчатки внес адмирал Ф.П. Литке (1797—1882). По его инициативе в 1845 г. было учреждено Русское географическое общество, сыгравшее важную роль в развитии географической науки.

В первой половине XIX в. началась дифференциация научных дисциплин (естественных и гуманитарных), и в этом плане русская наука в те годы имела серьезные успехи.

Профессор Казанского университета Н.И. Лобачевский (1792— 1856) создал новую геометрическую систему, получившую название неевклидовой геометрии (1826). Важные открытия в области физики сделали ученые В.В. Петров и Б.С. Якоби. В 1802 г. В.В. Петров (1761 —1834) продемонстрировал явление вольтовой дуги и выдвинул идею о ее практическом использовании для сварки и плавления металлов. Б.С. Якоби (1801 —1874) успешно работал в области электрохимии и открыл метод гальванотехники.

В 1839 г. вступила в строй Пулковская обсерватория под Петербургом. Ее возглавил выдающийся астроном В.Я. Струве (1793—1864), обнаруживший концентрацию звезд в главной плоскости Млечного Пути, что явилось значительным астрономическим открытием XIX в.

Основателем многих направлений в медицине, и прежде всего в хирургии, был Н.И. Пирогов (1810—1881). Во время Крымской войны, как уже отмечалось, он возглавил группу хирургов, самоотверженно работавших в осажденном Севастополе. По его инициативе в штаты воинских частей были введены санитары-носильщики, а солдаты оснащены индивидуальными пакетами и обучены делать перевязку. Он впервые провел операцию под наркозом на поле боя, стал применять неподвижную гипсовую повязку, широко использовал антисептические средства в военно-полевой хирургии.

Событием в общественно-культурной жизни стало появление в 1818 г. «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина (1766— 1826) — первого общедоступного систематического труда по отечественной истории. Это произведение имело огромный успех и оказало определенное влияние на формирование общественного сознания людей.

Художественная культура. Ее расцвет в первой половине XIX в. дает возможность назвать этот период «золотым веком» русской культуры (табл. 29).

Таблица 29

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 2362; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!