КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основные положения крестьянской реформы 1861 г

|

|

|

|

Получение крестьянами личной свободы и общегражданских прав

Освобождение крестьян с землей, т.е. с полевым наделом, размер которого в зависимости от региона России (черноземные, нечерноземные, степные губернии) был разный и колебался от трех до 12 десятин

Получение крестьянами земли не безвозмездно, а за выкуп у помещика. До совершения выкупной сделки крестьяне считались временнообязанными и должны были выполнять прежние повинности — барщину и оброк

Установление размера выкупа за землю в зависимости от величины денежного оброка крестьянина и приравнивание его к капиталу, который в банке должен приносить доход в размере 6% годовых. Например, если в нечерноземных губерниях оброк равнялся в среднем 10 руб. в год, то выкупная сумма должна была составлять:

10 руб. = 6%

=> (10 х 100): 6 = 166 руб. 66 коп.

X руб. = 100%

При этом 20% выкупной суммы крестьянин должен был единовременно выплатить помещику самостоятельно, а 80% давало в долгосрочный кредит (на 49 лет) государство при 6% годовых

В течение девяти лет (до 1870 г.) кревтьяне не могли отказаться от своего земельного надела и покинуть сельскую общину

Требование возврата крестьянами, в пользовании которых было больше земли, чем предусматривалось нормами реформы, излишек помещику (так называемых отрезков)

Механизм реализации крестьянской реформы

Учреждался специальный институт мировых посредников, которые назначались из дворян и которые в течение двух лет совместно с сельскими старостами составляли уставные грамоты, где определялись условия освобождения каждой конкретной крестьянской семьи

Для нового поземельного устройства крестьян было решено создать сельские общества на основе общины. Крестьянская соседская община — явление всемирного масштаба, зародившееся на заре человеческой истории и продолжающее существовать во многих странах и в настоящее время.

Русская крестьянская община — поземельная соседская организация мелких непосредственных производителей — представляла собой и экономическое объединение, и низшую административную единицу. Община решала вопросы распределения и эксплуатации земельного фонда (переделы полей и лугов, использование пастбищ и лесов). В качестве административной единицы община получила узаконенный статус в соответствии с принятым 19 февраля 1861 г. «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», что определило официально признанную структуру и полномочия сельского общественного управления. Регулирование внутриобщинных отношений производилось согласно накопленному опыту, нашедшему отражение в неписаном сложившемся праве. На его основании строилась деятельность общинных институтов, совокупность которых составляла крестьянский мир.

Все вопросы обсуждались и решались на сельском сходе, объединявшем крестьян каждого помещичьего имения. Организационные и хозяйственные вопросы решал и координировал сельский староста, избираемый на три года. Несколько сельских обществ образовывали волость, которую возглавлял волостной старшина, выполнявший полицейские и административные функции.

Крестьяне освобождались с землей. Размер земельного надела, который они получали согласно реформе 1861 г., определялся на основе добровольного соглашения между помещиком и крестьянином при участии мирового посредника и сельского старосты, но в пределах установленных государством определенных норм. В зависимости от регионов эти нормы составляли:

— в черноземных губерниях — от 1 '/2 до 4 десятин[22] земли;

— в нечерноземных — от 1 до 7 десятин;

— в степных губерниях — от 3 до 12 десятин.

Помещики имели право сохранять за собой не менее '/3 всей земли, которой они владели раньше. Если крестьяне пользовались большим количеством земли, чем предусматривалось в Положении от 19 февраля 1861 г., то часть излишков, которые именовались отрезками, отбиралась в пользу помещиков.

Земля предоставлялась крестьянам за выкуп. Они должны были единовременно заплатить помещику 20% стоимости надела, а остальную часть выплачивало государство, но с возвратом ему данной суммы в течение 49 лет с процентами. Размер выкупных платежей в зависимости от района России был разным, но рассчитывался исходя из величины денежного оброка, который платил крестьянин помещику. Например, если в нечерноземных губерниях оброк был 10 рублей в год, то выкуп за земельный надел составлял 166 рублей 66 копеек.

Все крестьяне до заключения выкупной сделки, а также те, кто не смог заплатить 20% стоимости надела, считались временнообязанными и должны были в полном объеме выполнять прежние повинности — барщину и оброк, хотя были лично свободными.

Решение вопросов, связанных с проведением реформ, возлагалось на специально созванный институт мировых посредников — лиц, назначаемых Сенатом из местных дворян для составления уставных грамот, в которых определялись конкретные условия освобождения каждой крестьянской семьи. Они также рассматривали земельные споры между помещиками и крестьянами.

В основе реформы лежал принцип постепенности, т.е. в течение двух лет необходимо было составить уставные грамоты, в течение девяти лет крестьянин не мог отказаться от своего земельного надела и покинуть общину.

Крестьянская реформа охватила также удельную и государственную деревни (схема 156).

|

Удельные крестьяне (т.е. принадлежавшие императорской семье) получили свободу еще в 1858 г. Их поземельное устройство, повинности и выкуп были определены в 1863 г. на основании общих положений реформы по отмене крепостного права специальным царским указом. Для государственных крестьян новое поземельное устройство было закреплено законом в 1866 г. Они продолжали пользоваться прежними наделами, а на выкупные платежи были переведены только в 1886 г.

12.2. Реформы 1860—1870-х гг.

Изменение социально-экономического уклада страны (отмена крепостного права) повлекло за собой реформы в других сферах общества (схема 157).

Схема 157

Схема 157

|

Важным событием стало осуществление с 1 января 1864 г. земской реформы (схема 158). Еще в период подготовки крестьянской реформы встал вопрос о новой системе местного управления. Прежде формально обязанности по заботе и организации управления крестьянами государство возлагало на помещиков. Отмена крепостного права исключила такую возможность, поэтому вопросы местного самоуправления было решено передать земствам. В основу земской реформы положены следующие принципы:

• отделение земства от административной власти;

• всесословное выборное земское представительство;

• определенная обособленность и хозяйственно-финансовая самостоятельность.

Согласно Положению о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 г. земства создавались «для заведования делами, относящимися к местным хозяйственным пользам и нуждам каждой гу-

|

| Отделение земств от административной власти |

| Всесословное выборное земское представительство |

| Хозяйственно-финансовая самостоятельность |

| Создание в уездах и губерниях выборных органов местного самоуправления |

| Землевладельческой |

| Земское самоуправление: выборы гласных (депутатов от земств) один раз в три года по избирательным куриям |

| Вопросы местного хозяйственного значения (строительство дорог, школ, больниц, развитие местной промышленности, обеспечение продовольствием и т.д.) |

| Городской |

| Крупные и средние земельные собственники |

| Городские собственники |

Крестьянской Сельские крестьянские общества

~У

| Уездное земское собрание | Уездная земская управа | |

| Председатель | Председатель | |

| Губернское земское собрание | Губернская земская управа | |

| Председатель | Председатель |

бернии и каждого уезда...» В структуру этих «дел» входили вопросы благоустройства, просвещения, здравоохранения, социального призрения, страхования, попечения о местной торговле и промышленности. Выборы в земства проходили один раз в три года по куриям, т.е. в соответствии с определенным имущественным цензом. Граждане подразделялись на три разряда:

S сельские общества (крестьяне);

S горожане;

S все остальные земельные собственники (в основном дворянство).

Выбранные по куриям назывались земскими гласными (всего по России их должно было быть 13 329), они собирались один раз в год на губернские и уездные собрания, где выбирали свои исполнительные органы (земские управы) и решали основные проблемы в соответствии с кругом собственных полномочий. Финансовой опорой деятельности земских учреждений были местные сборы, назначаемые самими земствами.

Как и все реформы этого периода, земская реформа имела ряд территориальных и административных ограничений. Территориальные ограничения сводились к тому, что земства вводились только в 34 губерниях Центральной России. Административные ограничения заключались в строгой регламентации предметов ведения, а также в установлении контроля губернатора над постановлениями земских учреждений. Статья 9 указанного выше Положения о земствах гласила: «Начальник губернии имеет право остановить исполнение всякого постановления земских учреждений, противного законам или общим пользам...»

16 июня 1870 г. было утверждено новое Городовое положение, согласно которому повсеместно создавались всесословные органы городского общественного самоуправления с широкими полномочиями по благоустройству городов и развитию их экономики, а также обеспечению других городских нужд и т.д. (схема 159).

Созданные ранее земские учреждения были дополнены аналогичным городским самоуправлением.

«1) Попечение о распоряжении по городскому хозяйству и благоустройству предоставляется городскому общественному управлению, а надзор за законным сего исполнением — губернатору на точном основании правил настоящего Положения...

<...>

15) учреждения городского управления суть:

1) городские избирательные собрания, 2) городская дума и 3) городская управа...»

(Из Городового положения от 16 июня 1870 г.)

Схема 159

Схема 159

|

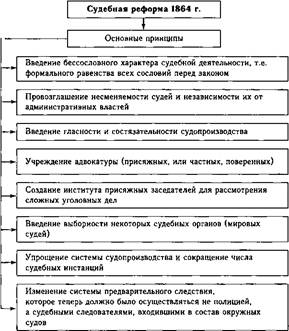

Самой радикальной и последовательной была судебная реформа, осуществленная путем введения в правовую сферу новых судебных уставов, утвержденных 20 ноября 1864 г. (схема 160). Согласно этим нормативным актам закреплялись самые передовые по тем временам принципы организации судопроизводства и ведения судебных процессов. К ним относились:

• бессословный характер суда и равенство всех граждан перед законом;

• отделение судебной власти от административной и провозглашение несменяемости судей;

• гласность и состязательность судопроизводства;

• введение новых правовых институтов:

— присяжных заседателей, для рассмотрения сложных уголовных дел и вынесения вердикта (виновен или невиновен);

— присяжных (частных) поверенных — адвокатов, которые осуществляли юридическое консультирование и защиту сторон;

• сокращение числа судебных инстанций и упрощение системы судопроизводства.

В соответствии с проведенной реформой судебная система России стала иметь пять инстанций: 1) мировой суд, 2) съезд мировых судей, 3)окружной суд, 4) судебная палата, 5) Сенат (схема 161).

Схема 160

Схема 160

|

Судебная реформа 1864 г. была серьезным шагом России на пути к формированию гражданского общества и правового государства. Многие компоненты этой реформы нашли свое применение и в современной судебной системе Российской Федерации.

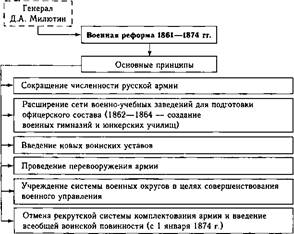

Подготовку и проведение военной реформы в России осуществлял Д. А. Милютин, ставший в 1861 г. военным министром (схема 162). Он начал с облегчения службы солдата, добившись в 1863 г. уменьшения ее срока до 15 лет, отмены телесных наказаний, введения обучения солдат грамоте, запрета на отдачу в солдаты за преступления.

Схема 161

Схема 161

|

Весь комплекс военных реформ включал в себя следующее:

• сокращение численности армии;

• учреждение системы военных округов, т.е. децентрализацию военного управления в стране;

• отмену рекрутской системы комплектования армии и введение всеобщей воинской повинности (с 1 января 1874 г.).

Новый устав о воинской повинности вводил одинаковые для всех сословий условия службы в армии. "Для молодых людей устанавливался единый срок призыва с 20 лет, срок действительной службы составлял шесть лет, после чего на девять лет шло зачисление в запас и затем до 40 лет — в ополчение. При этом допускались для всех сословий льготы по семейному положению (не брали в армию единственного сына у родителей, единственного брата-кормильца при детях-сиротах, тех, у кого были братья, не достигшие 18-летнего возраста, и др.).

Все годные к службе по состоянию здоровья зачислялись в ряды новобранцев по жребию в порядке вытянутых номеров, пока не давали известного количества ежегодно устанавливаемой призывной квоты для каждого округа.

Были также и льготы относительно отбывания воинской повинности в соответствии с полученным образованием. Для лиц, получивших высшее образование, срок службы сокращался до полугода, для имев-

Схема 162

Схема 162

|

ших среднее образование — до двух лет, а для закончивших городское или уездное училище либо четырехклассную прогимназию — до трех лет. После окончания начальных училищ служить должны были четыре года.

Военные преобразования, бесспорно, сделали российскую армию более дееспособной, раскрепощенной и были нацелены на ликвидацию сословных ограничений. Недаром эту реформу называют одной из самых гуманных реформ 60—70-х гг. XIX в.

Важное место в ряду «великих» реформ занимала реформа системы народного образования (схема 163). В 1860—1870-е гг. произошел поворот в сторону развития и становления женского образования. В 1860 г. было принято Положение о женских училищах, которые могли создаваться во всех губернских городах и были аналогами мужских гимназий. Гораздо сложнее обстояло дело с получением женщинами высшего образования, так как в университеты они не допускались, поэтому было разрешено под контролем министерства народного просвещения создавать Высшие женские курсы университетского типа (в

|

1872 г. в Москве были созданы курсы Герье[23], в 1878 г. — Бестужевские курсы в Петербурге[24]).

Серьезные изменения произошли в системе начального и среднего мужского образования. Были приняты новые документы: Положение о начальных народных училищах (14 июля 1864 г.) и Устав гимназий и прогимназий (19 ноября 1864 г.). Тем самым государственно-церковная монополия на просвещение и учебные заведения утратила свою силу. Теперь с соответствующего разрешения органов министерства народного просвещения создавать учебные заведения могли земства, общественные организации, а также частные лица. В этих документах также закладывались основы деления средней школы на классическую (гуманитарную) и реальную (техническую).

Изменения произошли и в системе высшего образования. Так, 18 июня 1863 г. был утвержден новый университетский устав, дававший высшим учебным заведениям значительную автономность. Существенное внимание в этом документе было уделено выборному началу: все вакансии заполнялись путем выборов, в том числе профессорские. Демократические традиции, исходившие из университетской среды, стали важным фактором общественной жизни России.

12.3. Общественное движение

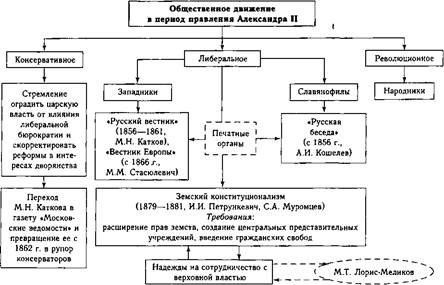

Проводимые в России реформы 1860—1870-х гг., несмотря на их значимость, были ограниченны и противоречивы, что способствовало усилению идейно-политической борьбы и привело к окончательному оформлению трех направлений в общественном движении: революционного, либерального, консервативного (схема 164).

Консерватизм (в переводе с франц. и лат. — сохранять) как общественное идейно-политическое течение отстаивал сохранение и незыблемость традиционных основ и устоев в обществе. Сторонники консерватизма стояли на страже самодержавия, которое, по их мнению, являлось важнейшим стержнем государства, ратовали за свертывание реформ и проведение контрреформ, сохранение помещичьего землевладения. Идеологами консерваторов были К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, В.П. Мещерский и др.

|

Оплотом и одновременно сферой распространения консерватизма считались чиновно-бюрократический государственный аппарат, церковь, значительная часть периодической печати. Консервативный традиционализм признавался официальной идеологией России до 1917 г.

Либерализм (в переводе с лат. — свободный) как общественно-политическое течение возник прежде всего в среде интеллигенции, кото- ряя выступала за введение конституционных начал в политико-право- иую систему, демократические свободы и продолжение реформ. Либералы были противниками революции и отстаивали эволюционный путь развития страны, поэтому они были готовы к сотрудничеству и компромиссам с самодержавием. Их деятельность в основном состояла к подаче на имя императора «всеподданнейших адресов» — ходатайств с предложениями программ возможных преобразований в работе земских учреждений и т.п. Идеологическое обоснование российского либерализма можно найти в трудах К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина и др.

Либеральное общественное движение было достаточно аморфно, не имело какой-либо устойчивой организационной структуры. Между его различными группами существовали серьезные разногласия.

Печатным органом западнических либералов был влиятельный журнал «Вестник Европы», которым руководил М.М. Стасюлевич. Постоянными авторами издания были писатели И.А. Гончаров, Д.Н. Мамин-Сибиряк, М.Е. Салтыков-Щедрин, историки В.И. Герье, С.М. Соловьев и др.

Представители славянофильского либерализма группировались вокруг журнала «Русская беседа», во главе которого стоял А.И. Кошелев.

В конце 1870-х гг. земские либералы (И.И. Петрункевич и С.А. Муромцев) выдвинули идею учреждения в России земского представительства при верховной власти. В значительной степени это было связано с тем, что в конце царствования Александра II ключевые посты в исполнительной власти занял М.Т. Лорис-Меликов[25]. Основу программы его деятельности составляла идея сотрудничества с либеральными кругами общества, перевод их из оппозиции в лагерь союзников по борьбе с революционным движением. Ему удалось установить дружеские отношения с историком и издателем журнала «Русская старина» М.И. Семевским, профессором правоведения А.Д. Градовским, известным юристом М.Ф. Кони, либералом К.Д. Кавелиным и др.

л

28 января 1881 г. М.Т. Лорис-Меликов представил императору доклад, называемый иногда историками и публицистами без достаточных оснований «конституцией Лорис-Меликова». Суть проекта состояла в учреждении подготовительных комиссий с привлечением к участию в них представителей земских органов. Комиссиям предстояло обсуждать законопроекты, высказывать свое мнение до момента их внесения в Государственный совет. Конечно, данный проект нельзя назвать конституцией, так как он полностью сохранял принцип неограниченной самодержавной власти и кардинально не затрагивал политическую систему страны.

Александр II в основном одобрил проект, но 1 марта 1881 г. в результате террористического акта он был убит народовольцами. Вступивший на престол Александр III и его реакционное окружение отвергли предложение М.Т. Лорис-Меликова, ушедшего вскоре в отставку.

Самыми активными в общественном движении были представители революционного направления, которые стремились к коренному переустройству общества, преимущественно насильственным путем. Идейной основой этого служила теория особого, некапиталистического развития России путем общинного социализма, идеологами которого были А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. Они критиковали капитализм и предполагали, что ячейкой будущего социалистического общества должна стать крестьянская община. Эти теоретические воззрения повлияли на формирование нового радикального течения — народничества (схема 165).

Пути достижения нового справедливого общества были сформулированы другими идеологами революционного народничества, заложившими основы трех идейных течений:

S бунтарского (анархистского). Его идеолог М.А. Бакунин (1814— 1876) считал, что русский крестьянин по своей природе бунтарь и поэтому его надо поднять на революцию, которая должна уничтожить государство и создать вместо него федерацию самоуправляющихся общин и ассоциаций;

S пропагандистского. Его основатель П.Л. Лавров (1823—1900) утверждал, что народ не готов к революции, поэтому главное внимание он уделял длительной пропаганде социалистических идей и считал, что «разбудить» крестьянство должна передовая часть российской интеллигенции;

S заговорщического. Теоретик этого течения П.Н. Ткачев (1844— 1885) в своих воззрениях о возможной революции в России делал акцент на заговор с целью государственного переворота силами профессиональных революционеров. Захват власти, по его мнению, должен быстро вовлечь народ в социалистическое переустройство.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 4025; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!