КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пролетные строения с фермами Гау — Журавского

|

|

|

|

Тема 4.3. Деревянные решетчатые фермы.

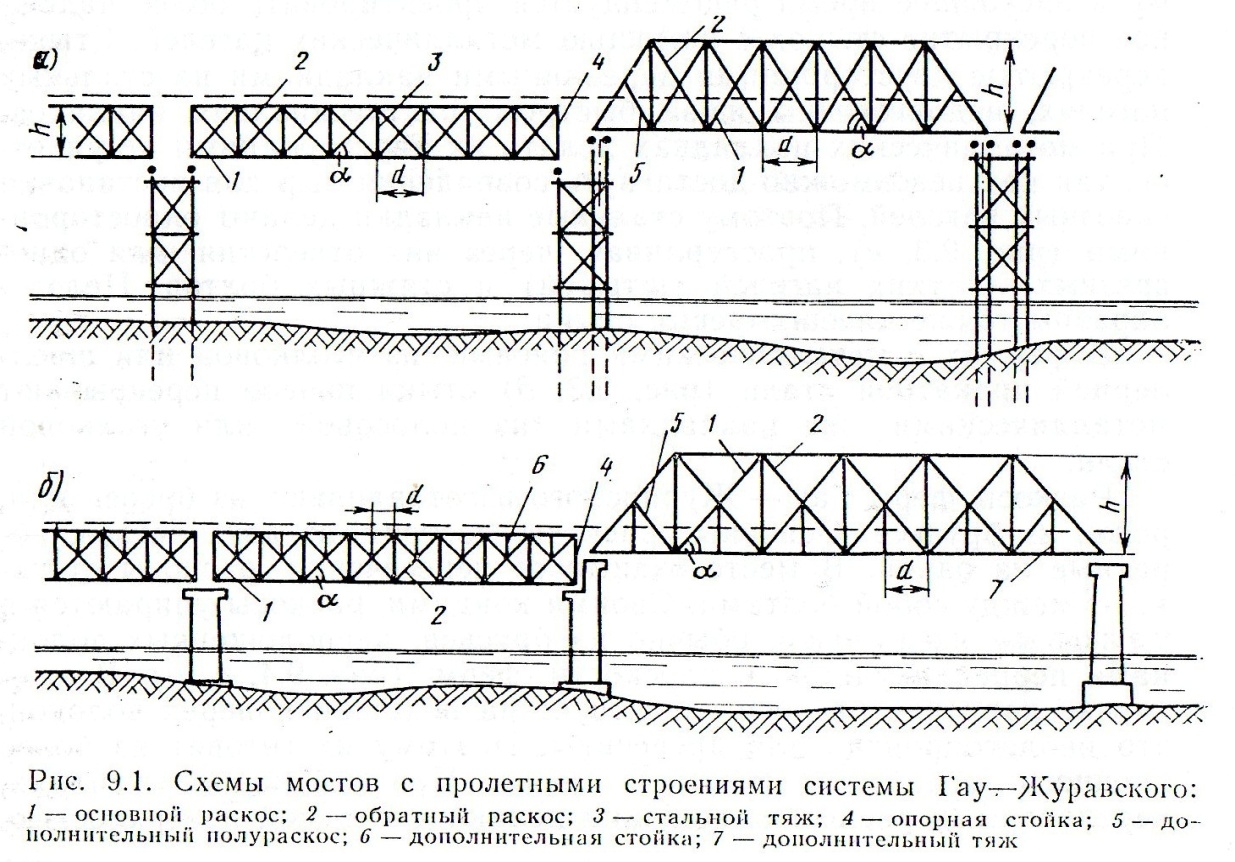

Основные схемы главных ферм и связей. Для перекрытия пролетов от 20 до 40—50 м применяют пролетные строения с фермами. Гау — Журавского. Они имеют крестовую решетку (рис. 9.1, о). Пояса и раскосы делают деревянными, стойки же из стальных тяжей. В некоторых случаях при отсутствии хорошего лесоматериала для увеличения надежности ферм в сборных конструкциях нижний (растянутый) пояс, а иногда и оба пояса делают стальными.

Раскосы ферм Гау—Журавского сопрягаются с поясами при помощи узловых подушек, упираясь в них торцами. Такое сопряжение способно передавать только сжимающие усилия. Поэтому в зависимости от знака поперечной силы в каждой панели работает только тот раскос, в котором возникает сжимающее усилие. Под действием постоянной нагрузки и при полном загружений всей длины ферм временной нагрузкой на сжатие работают восходящие раскосы, являющиеся основными. Встречные раскосы, в которых при этих загружениях не возникает усилий, называют обратными. Обратные раскосы включаются в работу на сжатие при таких положениях на мосту временной нагрузки, которые вызывают перемену знака поперечной силы в соответствующей панели. Так как раскосы ферм Гау — Журавского всегда работают только на сжатие, то в стойках всегда возникают только растягивающие усилия, что позволяет делать их из стальных тяжей. В опорных панелях, где поперечная сила однозначна, обратные раскосы ставят для уменьшения свободной длины основных раскосов. При езде понизу главные фермы всегда делают без крайних стоек и первых панелей верхнего пояса. Для уменьшения свободной длины опорных раскосов ставят дополнительные полураскосы (см. рис. 9.1, а).

Для плотного прилегания торцов раскосов к узловым подушкам тяжи ферм натягивают гайками, имеющимися на обоих концах каждого тяжа. В процессе эксплуатации их периодически подтягивают. Подтягиванием тяжей можно также устранить провесы ферм, образующиеся с течением времени под действием вертикальной нагрузки и от усушки дерева.

Высоту ферм Н с ездой поверху принимают от V? до '/э пролета, а с ездой понизу */5—1/6 пролета. Если фермы имеют один (нижний) или оба металлических пояса, то высота их может быть несколько меньшей.

Угол наклона а раскосов ферм назначают от 45° до 60°.

Усилия от временной нагрузки и веса конструкции проезжей части передаются главным фермам в их узлах с помощью поперечных балок. По конструктивным и экономическим условиям целесообразен шаг L поперечных балок порядка 2,5—4 м. Поэтому в пролетных строениях с ездой поверху и пролетами до 20—30 м главные фермы имеют простую крестовую решетку (см. рис. 9.1,а). При пролетах же 30—40 м для уменьшения длины панели часто применяют решетку с дополнительными стойками (рис. 9.1, б). Е фермах с ездой понизу тоже часто применяют дополнительные стойки из стальных тяжей, уменьшающие длину панелей проезжей части.

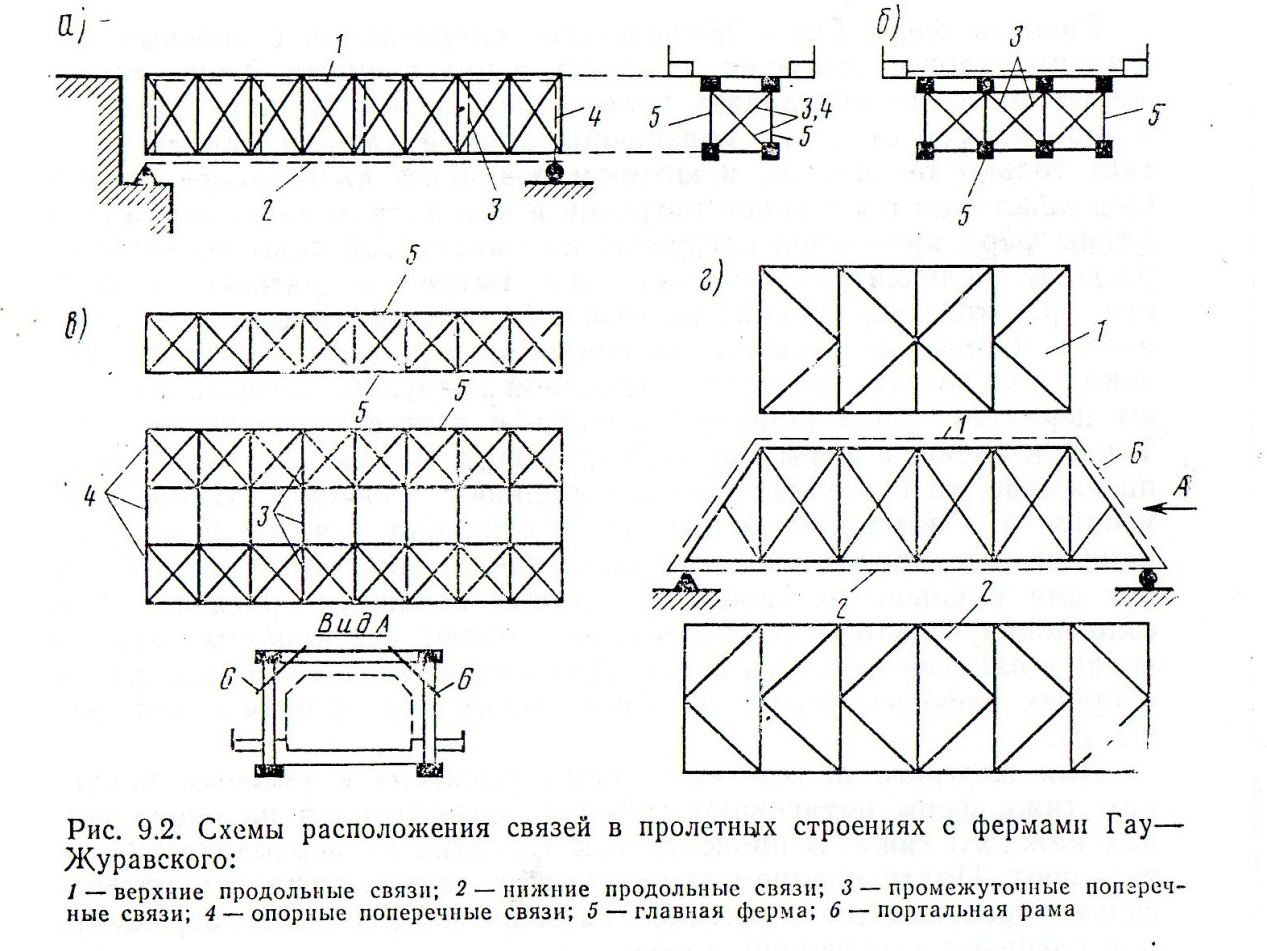

Для пространственной жесткости пролетных строений главные •фермы соединяют между собой связями.

В пролетных строениях с ездой поверху, как правило, вдоль верхних и нижних поясов главных ферм располагают продольные связи (рис. 9.2, а). Кроме горизонтальных продольных связен, необходимы I! поперечные связи в вертикальных плоскостях на опорах пролетного строения (опорные поперечные связи), а также и вдоль пролета через каждые 5— 8 м. Продольные связи представляют собой горизонтальные фермы, поясами которых служат пояса главных ферм, решетка же состоит из раскосов (диагоналей) и поперечных схваток. В пролетных строениях с небольшими пролетами можно допускать устройство только одной системы продольных связей вдоль верхнего (сжатого) пояса при условии постановки достаточного количества промежуточных поперечных связей. В случае большого количества главных ферм в. пролетном строении достаточно их связывать продольными связями попарно (рис. 9.2, б). Промежуточные поперечные связи, необходимые для поперечной жесткости пролетного строения и улучшения распределения временной нагрузки на главные фермы, надо всегда ставить по всей ширине поперечного сечения пролетного строения (рис. 9.2, б).

В пролетных строениях с ездой понизу для передачи ветровых опорных реакций верхних продольных связей на опоры моста устраивают поперечные ветровые рамы, расположенные в плоскостях опорных раскосов. Подкосы, создающие жесткость верхних узлов ветровых рам, придают им вид порталов, поэтому опорные ветровые рамы называют портальными (рис. 9.2, г).

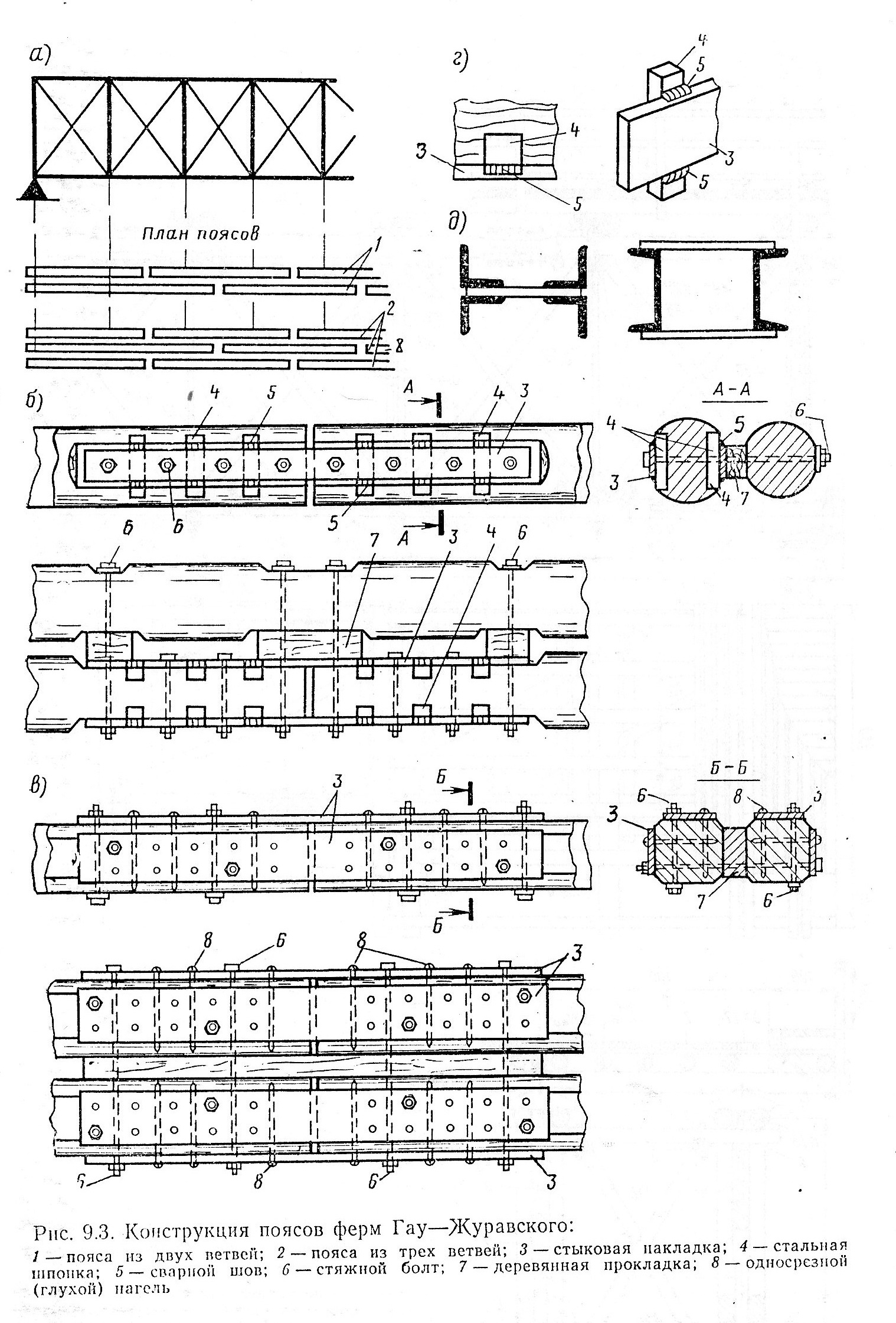

Конструкция главных ферм и проезжей части. Деревянные пояса ферм составляют из двух-трех бревен или брусьев, располагаемых, как правило, в одном уровне. Между ветвями поясов делают зазоры для пропуска металлических стоек-тяжей. Для упрощения конструкции сечение деревянных поясов принято делать одинаковым на всей длине ферм. В продольном направлении каждая ветвь состоит из нескольких стыкованных между собой частей. Так как стыковые соединения растянутых поясов трудно сделать абсолютно надежными, рекомендуется располагать стыки так, чтобы в каждой панели одна из ветвей непременно проходила непрерывно (рис. 9.3, а). Во многих эксплуатируемых мостах стыки перекрыты накладками из полосовой стали толщиной 8—12 мм.

Вертикальные накладки имеют шпонки из приваренных к ним стальных брусочков (рис. 9.3, б). Сварные швы, прикрепляющие шпонки, накладывают по продольным кромкам полосовой накладки (рис. 9.3, б, г).

Шпонки должны плотно входить в пазы, вырезанные в соединяемых элементах. Для этого пазы надо делать тщательно, в точном соотношении с размерами и расположением шпонок в накладках. Стыковые накладки плотно притягивают болтами. Из-за трудности пригонки накладок с большим количеством шпонок в каждой полунакладке рекомендуется делать не более трех шпонок. Главный недостаток стыков со шпоночными (гребенчатыми) накладками— это опасность скалывания древесины между шпонками от неточной их пригонки и трещин, вызванных усушкой. Поэтому в настоящее время рекомендуется проектировать более надежное перекрытие стыков с помощью металлических нагелей. Стыки, перекрытые двусторонними деревянными накладками на стальных нагелях, недолговечны из-за быстрого растрескивания накладок. При металлических наладках делать их двусторонними не удается, так как невозможно достигнуть совпадения дыр для постановки сквозных нагелей. Поэтому стальные накладки делают односторонними (рис. 9.3, в), просверливая через них отверстия для одно-срезных — глухих нагелей (штырей) и стяжных болтов. Целесообразны также клеештыревые стыки.

В фермах с металлическими поясами из уголковой или швеллерной прокатной стали (рис. 9.3, д) стыки поясов перекрывают металлическими же накладками из полосовой или уголковой стали.

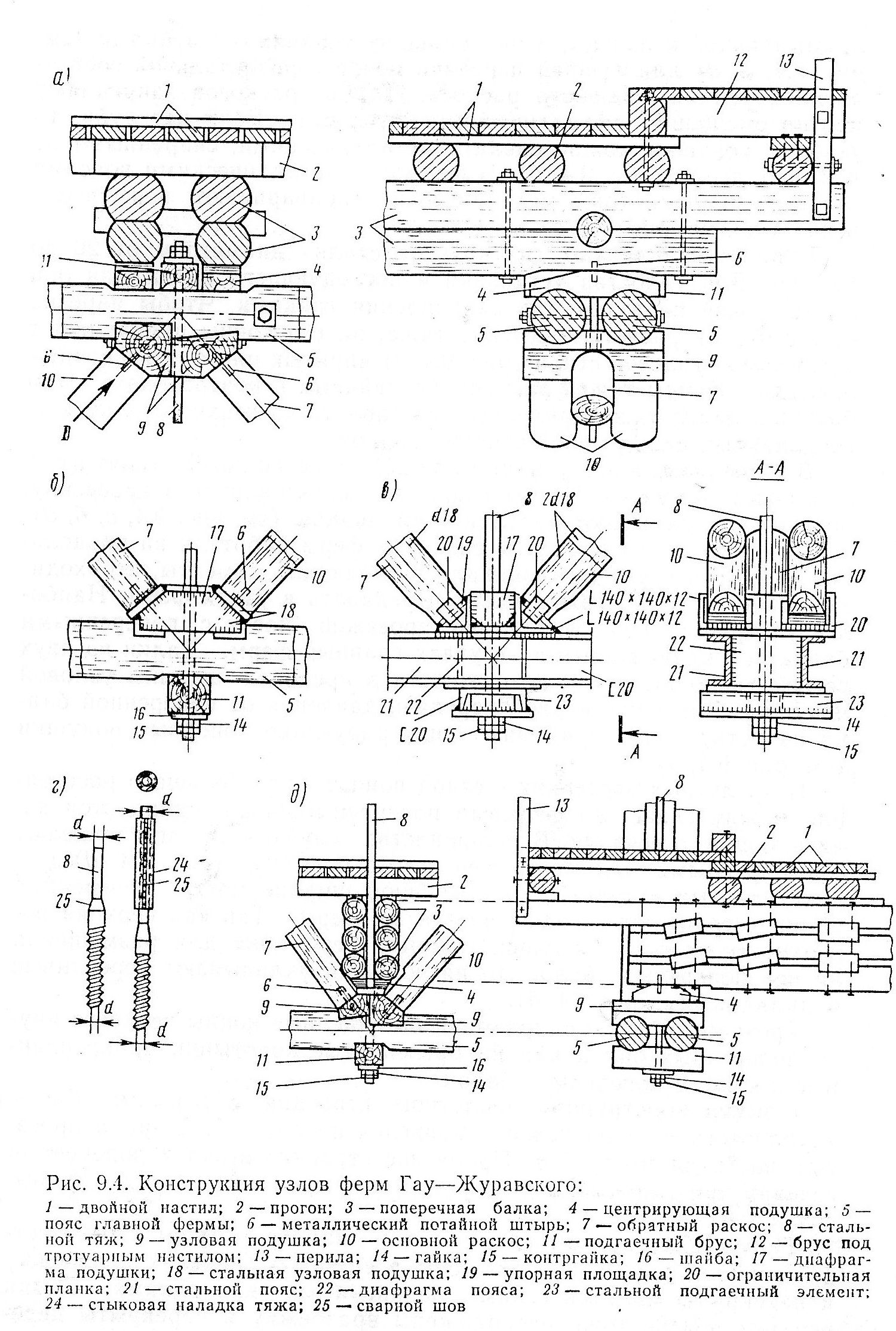

Раскосы ферм Гау — Журавского изготавливают из бревен или, реже, из брусьев. Основные раскосы состоят из двух ветвей, обратные из одной. В месте взаимного пересечения раскосы стягивают между собой болтами. Своими концами раскосы упираются в узловые подушки, обычно из брусьев, расположенных волокнами перпендикулярно к плоскости ферм (рис. 9.4, а, д). В этом случае давление раскосов действует на подушки поперек волокон, что неблагоприятно для древесины. Поэтому их готовят из более прочного леса: дуба, отборной сосны.

При небольших усилиях, передаваемых раскосам, подушки делают с гладкой поверхностью, примыкающей к поясам, а при больших усилиях — с зубцами (см. рис. 9.4, а, д) для лучшей передачи поясу горизонтальной составляющей усилия основного раскоса. Торцы раскосов закрепляют против смещения металлическими штырями. Если нет дуба, то узловые подушки можно сделать металлическими, сваренными из листовой стали (рис. 9.4, б). В фермах с металлическими поясами узловые подушки тоже металлические приваривают непосредственно к поясу (рис. 9.4, в).

При небольших усилиях, передаваемых раскосам, подушки делают с гладкой поверхностью, примыкающей к поясам, а при больших усилиях — с зубцами (см. рис. 9.4, а, д) для лучшей передачи поясу горизонтальной составляющей усилия основного раскоса. Торцы раскосов закрепляют против смещения металлическими штырями. Если нет дуба, то узловые подушки можно сделать металлическими, сваренными из листовой стали (рис. 9.4, б). В фермах с металлическими поясами узловые подушки тоже металлические приваривают непосредственно к поясу (рис. 9.4, в).

Тяжи изготавливают из круглой стали диаметром от 20 до 100 мм. Для удобства установки и последующего натяжения оба конца тяжей нарезают для закрепления гайками. Чтобы нарезка не ослабляла расчетное сечение тяжа, на его концы приваривают куски более толстой стали (рис. 9.4, г) впритык или с применением.накладок. Концы тяжей закрепляют гайками и контргайками. При большой длине тяжи приходится составлять из нескольких кусков, соединенных между собой электросваркой.

Для распределения усилий от тяжей на ветви пояса ставят подгаечные брусья. Чтобы гайки не вдавливались в древесину,.под них подкладывают металлические шайбы (см. рис. 9.4, а, б, д). Для того чтобы элементы сквозных ферм работали на продольные усилия и в них не возникали изгибающие моменты, необходимо давление от проезжей части передавать в узлах ферм. Наиболее употребительно устройство проезжей части с поперечными балками, укладываемыми в узлах главных ферм. Балки из двух.ветвей располагают по возможности в пределах ширины узловой подушки. Для равномерной передачи давления от поперечной балки на ветви пояса применяют центрирующие опорные подушки (см. рис. 9.4, а).

В пролетных строениях с ездой понизу из-за большого расстояния между главными фермами поперечные балки приходится делать мощного сечения. В большинстве случаев их изготавливают многоярусными составного сечения на колодках (рис. 9.4, д) или пластинчатых нагелях. При большой ширине моста поперечные балки устраивают в виде решетчатых ферм. Так как верхняя поверхность узловых подушек главных ферм узка для размещения на ней поперечных балок, то на подушки укладывают деревянные подкладки (см. рис. 9.4, д).

Тротуары обычно опирают на выпущенные концы верхнего яруса поперечных балок или на бревенчатые коротыши, прикрепленные к концам поперечных балок.

Пример конструкции пролетного строения с фермами Гау — Журавского и ездой поверху приведен на рис. 9.5. Ширина проезжей части па мосту 7 м. Пролетное строение имеет в поперечном сечении три главные фермы расчетным пролетом по 31,5 м и высотой 4 м.

Пояса образованы из двух бревен диаметром 28 см. Стыки ветвей нижних поясов расположены в смежных панелях вразбежку и перекрыты металлическими шпоночными накладками. Стыки верхних поясов тоже расположены вразбежку и перекрыты деревянными накладками на металлических нагелях. Раскосы из бревен диаметром 18—20 см сопряжены с поясами при помощи дубовых двухбрусчатых подушек. В средних узлах подушки имеют гладкую поверхность, прилегающую к поясам, а ближе к опорам, где усилия в раскосах увеличиваются, подушки зубчатые. Тяжи имеют диаметры от 28 до 56 мм.

Конструкция проезжей части моста из двойного настила (верхних дощатый, нижний из пластин) опирается на ряд прогонов. У оси пролетного строения прогоны сближены, так как пластины нижнего настила имеют здесь стыки. Прогоны лежат на поперечных балках из двух бревен, опирающихся через центрирующие подушки на верхние пояса главных ферм. Бревна поперечных балок уложены комлями к оси пролетного строения и стыкованы вполдерева над средней фермой. Поперечный уклон проезжей части создан естественной комичностью этих бревен и подтеской их в местах опирания на центрирующие подушки. Продольные связи состоят из парных поперечных схваток, прикрепленных по бокам от узлов к поясам, и раскосов, уложенных на эти схватки. Поперечные схватки верхних связей прикреплены к поясам снизу, а нижних связей — поверх нижних поясов. В опорных сечениях и через каждые две панели по длине пролетного строения установлены вертикальные поперечные связи в виде диагональных бревен, упертых торцами в продольные подушки, врезанные в поперечные схватки верхних и нижних продольных связей.

В местах опирания концов главных ферм нижние их пояса усилены подбалками.

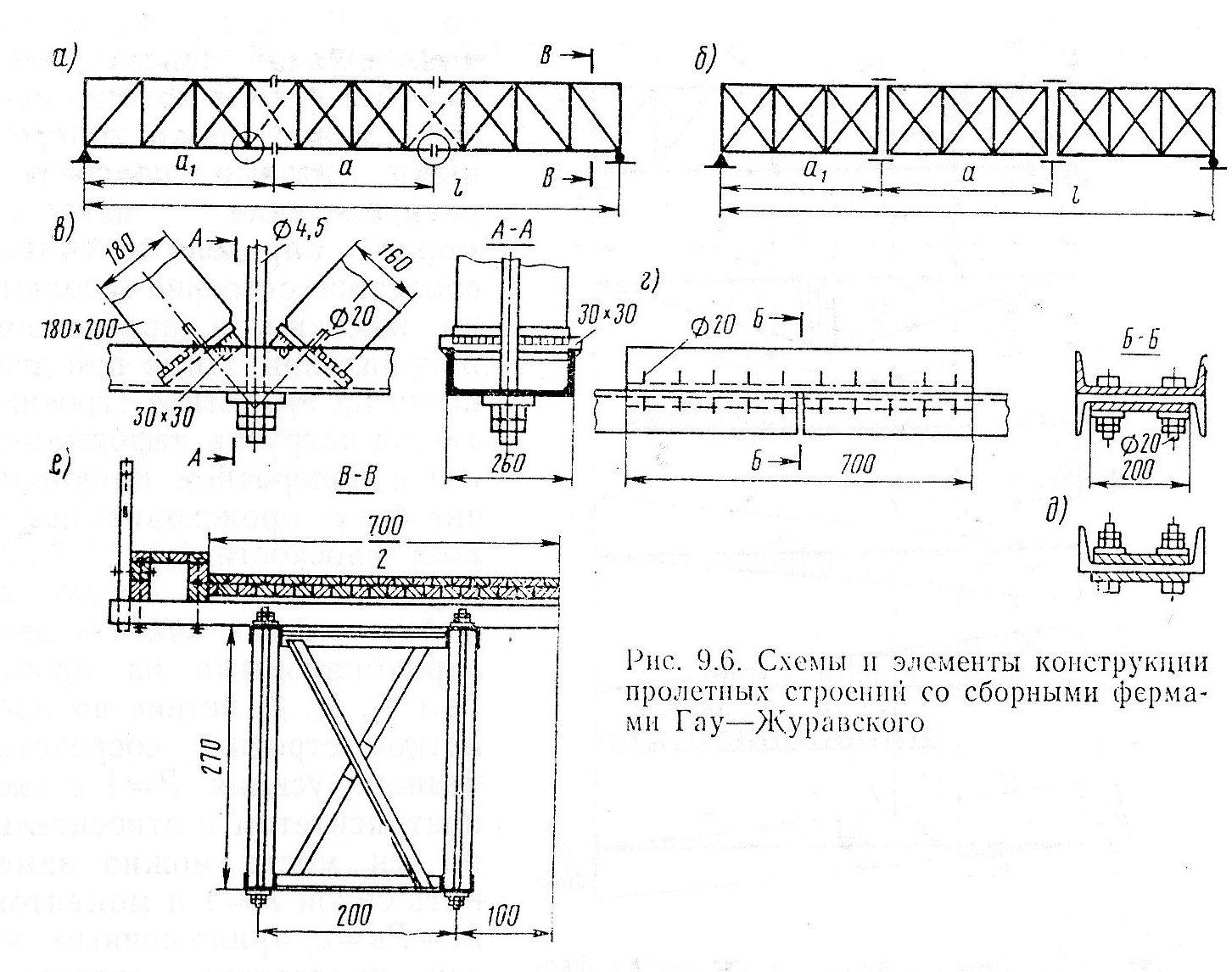

Сборные конструкции ферм. Блоки сборных конструкций должны иметь размеры, позволяющие удобно доставлять их к месту строительства моста. Фермы из блоков могут иметь стыки в узлах или же в серединах панелей. В первом случае (рис. 9.6, б) каждый из блоков представляет собой законченную часть фермы, после соединения которых образуется целая ферма. Во втором случае (рис. 9.6, а) раскосы в стыкуемых панелях надо доставлять отдельно и устанавливать на место при сборке ферм из блоков, В сборных фермах рационально делать металлические пояса, упрощающие устройство стыков блоков.

Конструкция сборных пролетных строений расчетным пролетом 21,5 м, приведенная на рис. 9.6, е, имеет главные фермы с металлическими поясами из прокатных швеллеров № 26, деревянные брусчатые раскосы и стойки из тяжей. Каждая ферма образуется из трех блоков (по схеме рис. 9.6, а) со стыками поясов в серединах панелей. Конструкция проезжей части имеет деревянные неразрёзные поперечины, опирающиеся в узлах главных ферм. Раскосы упираются своими торцами в приваренные к поясам поперечные стальные листы (рис. 9.6, в). В стыках блоков нижние пояса перекрыты двусторонними горизонтальными листовыми накладками (рис. 9.6, д), а стыки верхних поясов — листовой и швеллерной па-кладками (рис. 9.6, г). Накладки прикрепляют к поясам точеными болтами диаметром 20 мм. Поперечные связи устроены на опорах.

и в середине пролета. Продольные связи— деревянные и расположены они в уровне нижних поясов ферм.

В нашей стране построен ряд мостов со сборными пролетными строениями. Однако такие конструкции распространены пока мало, хотя заслуживают более широкого применения.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 5385; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!