КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема: «Финансовая система». 1 страница

|

|

|

|

Финансы как экономическая категория выражают производственные отношения (денежные отношения), связанные с образованием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. То есть финансовые отношения охватывают две сферы. Первая — это та, в которой экономические денежные отношения связаны с формированием и использованием централизованных денежных фондов государства, аккумулируемых в государственной бюджетной системе и государственных внебюджетных фондах. Вторая сфера — та, в которой денежные отношения опосредуют кругооборот денежных фондов предприятий.

Совокупность финансовых отношений в рамках национальной экономики представляет собой финансовую систему. Она включает государственные финансы (централизованные финансы), финансы хозяйствующих субъектов и финансы граждан. Каждое звено финансовой системы выполняет конкретные задачи.

1. Задачей государственных финансов является сосредоточение финансовых ресурсов в фондах государства или территориальных органов власти и направление их на финансирование нужд общества.

2. Перед финансами хозяйствующего субъекта стоит задача формирования своих денежных фондов и использования их на основе эффективного управления денежным потоком.

3. В задачу финансов граждан входит формирование доходов и их использование.

В структуре централизованных финансов главным элементом выступают бюджеты трех уровней (в соответствии с Бюджетным кодексом РФ):

• федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;

• бюджеты субъектов Федерации (бюджеты республик, края, области);

• местные бюджеты — городские, районные, сельские.

Централизованные финансы включают государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит, фонды имущественного и личного страхования.

Государственный бюджет представляет собой основной финансовый план государства на текущий год и имеет силу закона. Он утверждается законодательными органами власти. По материальному содержанию государственный бюджет — централизованный фонд денежных средств государства, по социально-экономической сущности — основное орудие перераспределения национального дохода для выполнения правительством своих функций.

Государственный бюджет выполняет следующие функции:

• перераспределение части национального дохода;

• государственное регулирование и стимулирование экономики;

• финансовое обеспечение социальной политики;

• стимулирование НТП;

• контроль над образованием и использованием централизованного фонда денежных средств.

Государственный бюджет представляет собой структуру доходов и расходов. Превышение доходов над расходами составляет бюджетный профицит, а превышение расходов над доходами — бюджетный дефицит.

Рассмотрим основные статьи расходов и доходов государственного бюджета России.

Статьи расходов госбюджета:

• содержание органов государственной власти и управления;

• содержание правоохранительных органов;

• финансирование социально-культурного развития и науки;

• национальная оборона;

• внешнеэкономическая деятельность;

• обслуживание государственного долга;

• финансовая помощь бюджетам других уровней;

• иные расходы.

Статьи доходов госбюджета:

• налоговые доходы (налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, НДС, акцизы, налог на внешнюю деятельность и др.);

• неналоговые доходы (поступления от внешнеэкономической деятельности, продажи государственного имущества, государственные займы).

Специфическим элементом централизованных финансов выступает государственный кредит (займ), представляющий собой мобилизацию государством временно свободных средств населения и юридических лиц и их использование для финансирования экономических и социальных программ Размер государственного займа включается в сумму государственного долга страны. Различают внутренний долг — это долг государства своему населению и внешний долг — долг иностранным государствам, организациям и физическим лицам.

Финансовая политика представляет собой мероприятия государства по мобилизации финансовых ресурсов, их распределению и использованию на основе законодательства страны. Направления финансовой политики зависят от экономического состояния народного хозяйства страны. Финансовая политика складывается из двух взаимосвязанных направлений деятельности государства:

1) бюджетной политики (в области регулирования бюджета);

2) фискальной политики (в области налогов и государственных расходов).

Бюджетная политика — это мероприятия государства по управлению доходами и расходами бюджета, а также бюджетным дефицитом. В экономике известны следующие концепции бюджетной политики государства.

Основу первой концепции составляет ежегодно сбалансированный бюджет. Основу второй концепции бюджетной политики составляет бюджет, сбалансированный в ходе экономического цикла, а не ежегодно, т. е. государство осуществляет антициклическое регулирование и одновременно стремится сбалансировать бюджет. Третья концепция бюджетной политики базируется на обеспечении сбалансированности экономики, а не бюджета. Российская бюджетная политика длительное время базировалась на первой концепции: требование бездефицитности госбюджета было обязательным. В настоящее время руководство страны в большей степени ориентируется на положения второй концепции — сбалансирование бюджета в ходе экономического цикла.

Фискальная политика — это политика государственных расходов и налогов, т. е. система регулирования, связанная с правительственными расходами и налогами. Правительственные расходы и налоги являются инструментами фискальной политики. Основными рычагами фискальной политики государства являются изменения:

• налоговых ставок;

• базы налогообложения;

• видов налогов;

• их количества;

• размеров государственных расходов или их направлений.

В экономической теории представители кейнсианской школы и сторонники теории «экономики и предложения» по-разному рассматривают методы проведения фискальной политики государства.

Согласно кейнсианской теории существуют два направления фискальной политики, являющиеся традиционными.

Первое направление — дискреционная политика, которая проводится по усмотрению правительства и на основе принимаемых им решений. Это сознательное регулирование государством уровня налогов и государственных расходов с целью воздействия на реальный объем ВВП, занятость и инфляцию. Государственные расходы оказывают на совокупный спрос влияние, подобное инвестициям, и так же, как инвестиции, обладают мультипликационным эффектом. Мультипликатор государственных расходов показывает, как изменяется объем ВВП в результате изменения государственных расходов:

MG= DY/DG;

где MG- мультипликатор государственных расходов, Y- объем ВВП, G – государственные расходы

Налоги также оказывают воздействие на рост ВВП. Увеличение налоговых ставок приводит к сокращению потребительских доходов, а, следовательно, и расходов. Совокупный спрос уменьшается, и объем реального ВВП также уменьшается. Изменение налогов, подобно инвестициям и государственным расходам, приводит к мультипликационному эффекту. Налоговый мультипликатор — коэффициент, показывающий, зо сколько раз изменяется ВВП под влиянием изменения налогов.

Mт = DY/DТ;

где Mт – мультипликатор налогов, Т – налоги, Y- объем ВВП.

Налоговый мультипликатор меньше мультипликатора инвестиций и государственных расходов, так как при сокращении налогов увеличивается не только потребление, но и сбережения. А каждая единица прироста государственных расходов и инвестиций оказывает прямое воздействие на величину ВВП.

Дискреционная фискальная политика, как и финансовая вообще, используется для регулирования стабилизации экономики в двух основных направлениях: преодоление спада (стимулирующая) и сдерживание подъема (сдерживающая) Вторым направлением фискальной политики является политика встроенных стабилизаторов, т. е. тех механизмов, которые работают в режиме саморегулирования. Сюда относятся прогрессивная система налогообложения (чем больше доход, тем больше ставка налога); система государственных трансфертов (система пособий к безработице, социальные выплаты, программы по поддержке малоимущих слоев населения и т. д.). По мере роста объема ВВП наблюдается пропорциональный прирост налоговых поступлений, что снижает покупательную способность населения и экономический рс-:_ сдерживается. В случае падения национального производства налоговые поступления уменьшаются. Это увеличивает покупательская способность населения, совокупный спрос увеличивается и спад экономики сдерживается. Трансфертные же платежи во время экономического подъема сокращаются, а в период спада возрастают. Встроенные стабилизаторы только уменьшают колебания цикла, но не м гут их полностью устранить. Эта проблема решается уже с помогло t дискреционной политики.

В отличие от кейнсианцев, сторонники теории «экономики предложения» считают, что уменьшение налоговых ставок приводит к увеличению совокупного предложения. Уменьшение налогов способствует росту доходов населения и доходов предпринимателей, а значит, расширению производства, что в конечном счете приводит к увеличению поступлений в бюджет. Эта зависимость получила название «эффект Лаффера». Кривая Лаффера показывает зависимость между динамикой налоговых ставок и доходами бюджета государства (рис. 17.1). При увеличении ставки налога до определенных пределов (50%) доход государства увеличивается, а затем начинает уменьшаться (снижается деловая активность, часть предпринимателей уходит в «теневую экономику»). При 100%-ном налогообложении доход государства равен нулю. Причем при налогах, например, в 20% и 80% доходы в бюджет одинаковы. Конечно же, в краткосрочном периоде снижение налогов обязательно приведет к уменьшению налоговых поступлений в бюджет, но в долгосрочном периоде налоговые поступления в бюджет увеличиваются в результате экономического роста, т. е. методы проведения фискальной политики, предлагаемые сторонниками теории «экономики предложения», рассчитаны на долговременный эффект.

Ставка налога %

Ставка налога %

Налоги — это обязательные платежи в бюджет, которые осуществляют юридические и физические лица. К основным элементам налоговой системы относятся:

§ объект налога — имущество или доход, подлежащие обложению;

§ субъект налога — налогоплательщик, т. е. физическое или юридическое лицо;

§ источник налога — доход, из которого выплачивается налог;ставка налога — величина налога с единицы объекта налога;

§ налоговая льгота — полное или частичное освобождение плательщика от налога.

Налоги классифицируются по нескольким признакам:

1. По способу платежа различают прямые и косвенные налоги. Прямые налоги уплачиваются непосредственно субъектами налога и прямо пропорциональны платежеспособности. К прямым налогам относятся налог на доходизических лиц, налог на операции с ценными бумагами, земельный налог и др. Косвенные налоги взимаются через надбавку к пене и являются налогами на потребителей. К косвенным налогам относятся: акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины, лицензионные платежи.

2. Налоги по их использованию подразделяются на общие и специальные (целевые). Общие налоги поступают в бюджет государства для финансирования общегосударственных мероприятий, например, налог на доходы физических лиц или налог на прибыль. Специальные налоги имеют строго определенное назначение, например, налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы, лесной налог.

3. В зависимости от того, в распоряжение какого органа поступают налоговые средства, различают федеральные налоги, региональные налоги и местные налоги.

Налоги могут взиматься следующими способами:

1. Кадастровый. Кадастр — таблица, справочник. Здесь объект налога разделен на группы по определенному признаку. Перечень этих групп и их признаки заносятся в специальные справочники — кадастры. Для каждой группы установлена своя ставка налога. Данный метод характеризуется тем, что величина налога не зависит от доходности объекта. Например, транспортный налог взимается по установленной ставке исходя из мощности двигателя транспортного средства, независимо от того, эксплуатируется оно или нет.

2. На основе декларации. Декларация — это документ, в котором плательщик налога приводит расчет дохода и налога с него. Выплата налога производится после получения дохода (например, налог на прибыль).

3. У источника дохода. Этот налог вносится лицом, которое выплачивает доход, т. е. налогообложение производится до получения дохода. Например, налог на доходы физических лиц: предприятие вычитает из заработной платы работника сумму налога и перечисляет его в бюджет. Остальная сумма выплачивается работнику

Роль налогов выражается в их функциях. Различают следующие функции налогов: фискальную— аккумуляция денежных средств в бюджет, регулирующую, перераспределительную.

А. Смит сформулировал основополагающие принципы налогообложения, которые могут использоваться в любой экономической системе:

1) подданные государства должны участвовать в содержании правительства соответственно получаемому ими доходу;

2) сумма налога, которую обязан уплатить отдельный субъект налога, должна быть точно определена;

3) каждый налог должен взиматься в то время и тем способом как это удобно плательщику;

4) каждый налог должен быть задуман и разработан таким образом, чтобы заработная плата чиновников не поглотила значительную долю тех средств, которые поступают от данного налога.

Составной частью финансового рынка является рынок ценных бумаг, или фондовый рынок. Он представляет собой совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками. Основной задачей рынка ценных бумаг является «перелив» сбережений в инвестиции по цене, устраивающей покупателя и продавца. С экономической точки зрения ценную бумагу можно представить как форму существования капитала, которая облегчает его перераспределение и может обращаться на рынке, принося доход двух видов: инвестиционный (дивиденд или процент) и курсовой (полученный в результате покупки ценной бумаги по одной цене и перепродажи ее по другой, более высокой цене). Процедура выпуска ценных бумаг называется эмиссией, а лица, выпускающие ценные бумаги, — эмитентами. Эмитентами могут быть юридические лица или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления. Под выпуском ценных бумаг понимается совокупность ценных бумаг одного эмитента, имеющих одинаковые условия эмиссии и обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам. Владельцы ценных бумаг называются инвесторами.

В экономической теории при рассмотрении структуры рынка ценных бумаг выделяют следующие

критерии:

1. В зависимости от сферы функционирования рынок ценных бумаг бывает:

• международный;

• национальный;

• региональный.

2. В зависимости от способа обращения ценных бумаг различают следующие рынки ценных бумаг:

• организованный (биржевой);

• неорганизованный («уличный» рынок, или торговля «с прилавка»).

3. По отношению к эмиссии различают:

• первичный рынок ценных бумаг, т. е. приобретение ценных бумаг их первыми владельцами. Важнейшая черта первичного рынка — это полное раскрытие информации для инвесторов. На первичном рынке ценные бумаги продаются по номинальной или аукционной цене;

• вторичный рынок ценных бумаг, где происходит перепродажа ценных бумаг их первыми владельцами. Важнейшая черта вторичного рынка — его ликвидность, которая определяется как отношение объема сделок по ценным бумагам к объему предложения ценных бумаг. На вторичном рынке ценные бумаги продаются по рыночному курсу.

4. По сегментам рынок ценных бумаг в России подразделяется на:

• государственные ценные бумаги, выпущенные федеральными органами власти и субъектами Федерации.

• муниципальные ценные бемаги, выпущенные органами местного самоуправления.

• корпоративные ценные бумаги, выпускаемые предприятиями и банками. К ним относятся акции, облигации и векселя.

• различные суррогатные ценные бумаги (варранты). Они являются неэмиссионными ценными бумагами и требуют ликвидного залогового обеспечения, т. е. под залог ликвидных товарных запасов компании могут привлекать средства с рынка капиталов.

Эффективное функционирование рынка ценных бумаг невозможно без его инфраструктуры, обеспечивающей полный комплекс услуг по заключению сделок с ценными бумагами, проведению расчетов и учету прав на них и т. д.

К инфраструктуре рынка ценных бумаг относятся:

• правовое и нормативное обеспечение оборота ценных бумаг.

• органы государственного регулирования и надзора (Минфин России, Банк России, Федеральная служба по финн. рынкам), а также органы рыночного надзора;

• система расчетов и учет прав на ценные бумаги, включающая регистрационную, депозитарную и расчетно-клиринговую деятельность;

• организации профессиональных участников рынка ценных 6умаг — биржи и торговые системы, которые организуют проведение регулярных торгов ценными бумагами (в России — фондовая биржа «РТС», ММВБ и др.), дилеры и брокеры;

• информационное обеспечение рынка ценных бумаг.

Ценные бумаги классифицируются по многим признакам: по эмитентам (государственные, муниципальные и корпоративные), по срокам обращения (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные), по способу получения доходов (с фиксированным и нефиксированным доходом), по характеру операций, стоящих за выпуском ценных бумаг (фондовые, коммерческие и товарные) и т. д. Мы рассмотрим классификацию ценных бумаг в зависимости от прав, предоставляемых данной ценной бумагой. По этому критерию все ценные бумаги можно разделить на следующие виды:

1) свидетельства о собственности;

2) свидетельства о займе;

3) контракты на будущие сделки (производные ценные бумаги, или деривативы).

К свидетельствам о собственности относятся акции. Акция — это ценная бумага, удостоверяющая долевое участие в капитале предприятия, действующего в форме акционерного общества. Она дает право на получение части его прибыли в виде дивидендов, а также право голоса на общем собрании акционеров (кроме привилегированных акций).

Свидетельства о займе, или долговые ценные бумаги, — это облигации, векселя, депозитные(сберегательные) сертификаты.

Облигация — ценная бумага, владельцу которой принадлежит право получать заранее установленный доход в виде фиксированной процентной ставки. При этом гарантируется возмещение номинальной стоимости облигации в указанный в ней срок. Облигации продаются, покупаются и закладываются на фондовом рынке. Вексель — ценная бумага, удостоверяющая обязательство векселедателя уплатить по наступлении срока определенную сумму денег владельцу векселя. Вексель — ценная бумага установленной законом формы, содержащая безусловное абстрактное денежное обязательство.

Биржа в переводе с фр. означает «кошелек» (хотя в экономической литературе есть и другие трактовки этого понятия). Биржевой фондовый рынок — это организованный рынок ценных бумаг, так как торговля на нем всегда ведется по правилам, установленным биржей, и только между биржевыми посредниками, которые тщательно отбираются среди других участников рынка.

Классическая фондовая биржа — это аукцион, где торговля ведется посредством обмена устными инструкциями между представителями брокерских фирм.

Биржи представляют собой бесприбыльные ассоциации, однако они являются безубыточными и самоокупаемыми. Основными статьями доходов являются:

§ налог на сделку, взимаемый и с продавца, и с покупателя;

§ плата компаний за включение их акций в лист;

§ ежегодные взносы компаний за поддержание листинга (процедура включения ЦБ в котировочный список биржи) на должном уровне;

§ вступительные взносы новых членов и т.п.

Полученный доход биржа использует для возмещения издержек, выплаты премий своим работникам и т. д.

Контрольные вопросы:

1. Что такое финансовая система и из каких звеньев она состоит?

2. Какова структура централизованных (государственных) финансов?

3. Что представляет собой государственный бюджет? Каковы его функции?

4. Что такое финансовая политика и из каких направлений она состоит'

5. Какие концепции бюджетной политики государства вам известны?

6. Каковы сущность налогов и способы их взимания?

7. Назовите основные функции налогов и принципы налогообложения.

8. По каким принципам классифицируются налоги?

9. Каковы основные инструменты и рычаги фискальной политики?

10.Назовите традиционные направления фискальной политики.

11.Что представляет собой рынок ценных бумаг? Какова его основная задача?

12.В чем сущность ценной бумаги с экономической точки зрения?

13.По каким признакам классифицируются ценные бумаги? Какие основные виды ценных бумаг можно выделить в зависимости от предоставляемых ими прав?

14.Что такое акции?

15.Что такое облигация?

16.Что представляет собой вексель?

17.Что такое фондовая биржа и какова сфера ее деятельности?

18.Какие виды сделок с ценными бумагами осуществляются на фондовой бирже?

Тестовые задания.

1. Кривая Лаффера описывает:

а) зависимость между уровнем безработицы и уровнем цен;

б) зависимость между величиной налоговой ставки и налоговыми поступлениями в бюджет;

в) фактическое распределение персональных доходов;

г) возможные варианты производства двух товаров в условиях полного использования ресурсов.

2. К бюджетным расходам относятся:

а) государственные займы;

б) эмиссия денег;

в) трансфертные платежи;

г) налоговые платежи

3. Бюджетный дефицит возникает, если:

а) налоги растут при постоянных расходах;

б) налоги падают при постоянных расходах;

в) налоги постоянны при растущих расходах;

г) налоги постоянны при падающих расходах.

4. Циклический бюджетный дефицит — это:

а) дефицит, возникающий в результате падения объема национального производства;

б) дефицит, соответствующий объему производства при полной занятости;

в) фактический бюджетный дефицит;

г) дефицит, характеризующий бюджетно-налоговую политику государства.

5. Государственный долг — это сумма предшествующих:

а) государственных расходов;

б) бюджетных дефицитов;

в) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков;

г) расходов на оборону.

6.Целью деятельности центрального банка является:

а) получение прибыли;

б) кредитование предприятий;

в) первичный учет векселей;

г) поддержание устойчивости и покупательной способности национальной валюты.

7. Функция центрального банка:

а) взимание налогов с предприятий;

б) выдача ссуд коммерческим банкам;

в) финансирование расходов правительства;

г) регулирование массы денег в обращении.

8. Центральный банк имеет право:

а) выдавать кредиты предприятиям;

б) открывать текущие счета предприятиям;

в) изменять учетную ставку;

г) принимать вклады у населения.

9. Право печатать банкноты и выпускать их в обращение имеет:

а) коммерческий банк;

б) министерство финансов;

в) правительство;

г) центральный банк.

Список рекомендуемой литературы:

1. Камаев В.Д., Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. «Экономическая теория: Краткий курс:учебник».-М.: КНОРУС, 2007. стр. 304-340

2. Липсиц И.В. Экономика для вузов – М. Омега Л, 2009 г. стр. 479-504

3. Столяров И.В. Экономика – учебник для вузов- М.Академия, 2008 г. стр. 228-399

4. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики.: учебное пособие для вузов –М.Дело и Сервис. 2007 г. стр. 336-399, 489-500

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Инфа-М, 2007 г. стр. 389-400

6. Экономическая теория: учебное пособие / под ред. А.Г.Грязновой и В.М. Соколинского –М.: КНОРУС, 2005 – стр.327- 381

7. «Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник» под ред. проф. А.Г. Грязновой. М:КНОРУС, 2006 стр. 258-342

Тема «Экономический рост и его эффективность»

В широком смысле слова экономический рост означает поступательное, прогрессивное разхвитие производственных сил общества, способность экономики производить из года в год все больше товаров и услуг, необходимых для удовлетворения постоянно растущих потребностей.

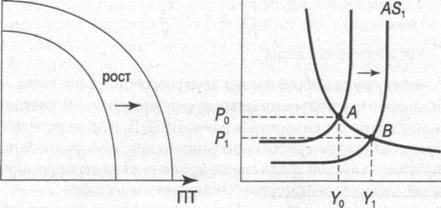

Графически экономический рост можно представить двумя способами.

1. Как постоянный сдвиг вправо кривой производственных возможностей (рис. ___, а), где ИТ и ПТ — инвестиционные и потребительские товары соответственно. Если экономика находится на границе производственных возможностей, то это означает, что экономические ресурсы используются полностью и эффективно. При экономическом росте, когда увеличивается экономический потенциал страны, можно выпустить больше как потребительских, так и инвестиционных товаров.

2. Как сдвиг вправо кривой совокупного предложения AS (рис._____, б). Это приводит к увеличению реального объема производства с У0 до У, и уменьшению уровня цен с Р0 до Р1.

|

Y

Y

|

Экономический рост измеряется как в натуральных показателях — штуках, тоннах, метрах (физический рост), так и в стоимостных. К основным стоимостным показателям относятся:

· темп прироста реального объема производства (X):

Х = (Y1-Y0) /Y0*100%

где Y1 – реальный объем ВВП текущего года; Y0 – реальный объем ВВП предшествующего года;

· темп прироста реального объема производства на душу населения (Х1):

Х1=(Z1-Z0)/Z0*100%,

где Z1 и Z0 – реальный ВВП на душу населения в текущем и предшествующем годах соответственно, причем

Z1=Y1/N, а Z0= Y0/N,

где N- численность населения.

Использование любого из этих двух способов предполагает «очищение» показателей экономического роста от инфляции, поэтому мы и говорим о темпах прироста реального ВВП. Первый показатель используется для характеристики экономического и оборонного потенциала страны, а второй — для анализа уровня жизни и динамики благосостояния населения.

История национальных экономик знает два основных типа экономического роста:

1. Экстенсивный. Он предполагает увеличение объема производства материальных благ и услуг за счет использования большего количества факторов производства — работников, земли, сырья, оборудования, т. е. за счет количественных параметров. При этом технологическая база производства остается неизменной. Так, для получения большего количества зерна используется больше пахотных земель и зерноуборочных комбайнов, для увеличения выпуска продукции на предприятии — большее количество работников и т. д.

2. Интенсивный. Он связан с ростом эффективности производства и предполагает увеличение объемов выпуска продукции за счет применения более совершенных факторов производства, т. е. улучшения качественных характеристик производства. Это проявляется в использовании достижений научно-технического прогресса, повышении квалификации работников, применении более экономичных ресурсов, за счет чего повышается качество выпускаемой продукции, растет производительность труда и ресурсосбережение.

Многие источники экстенсивного роста в современных условиях крайне ограничены либо из-за их естественной невозобновляемости, либо потому, что представляют собой уникальную природную ценность. Чем ближе пределы использования экстенсивных факторов, тем выше цена экстенсивного типа экономического роста. Цена же интенсивного роста снижается. Цена экономического роста выражается такой категорией, как уровень эффективности производства, который определяется отношением результата к затратам. Цена экономического роста снижается, если в каждом новом цикле воспроизводства результаты растут в большей степени, чем затраты. Показателем эффективности использования трудовых ресурсов служит производительность труда. Производительность труда свидетельствует о том, какое количество продукции (в денежном выражении) производится одним работником. Обратным показателем производительности труда является трудоемкость, показывающая, какое количество трудовых затрат приходится на единицу созданного продукта. Показателем эффективности использования основного капитала служит фондоотдача. Фондоотдача показывает, какое количество созданного продукта (также в денежном выражении) производится с помощью одной единицы используемых производственных фондов. Обратным показателем фондоотдачи является фондоемкость, показывающая, какая часть стоимости основного капитала приходится на единицу созданного продукта. Показателем эффективности использования материально-сырьевых ресурсов служит материалоотдача. Она рассчитывается как отношение стоимости созданного продукта в стране к затратам соответствующего ресурса. Обратный показатель материалоотдачи — материалоемкость, показывающая, сколько материально-сырьевых ресурсов (в денежном выражении) используется при производстве единицы продукта. При интенсивном типе экономического роста такие показатели, как производительность труда, фондоотдача, материалоотдача увеличиваются, в то время как показатели трудоемкости, фондоемкости и материалоемкости — уменьшаются

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 354; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!