КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Место органов внутренних дел в системе органов государственного управления

|

|

|

|

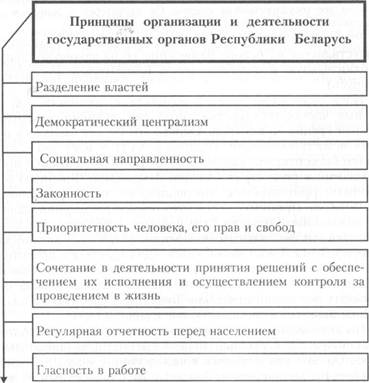

Принципы организации и деятельности государственных органов Республики Беларусь

Контрольно-надзорные органы

Органы прокуратуры, прокуратура Республики Беларусь; областные, городские, районные, специализированные (транспортная, военная) прокуратуры

Комитет государственного контроля Республики Беларусь (и его региональные подразделения)

|

Примечание. В литературе можно встретить и иные подходы к определению принципов организации и деятельности государственных органов Республики Беларусь.

Принцип регулярной отчетности перед населением распространяется не на все государственные органы. Он характерен в основном для представительных (избранных гражданами) органов.

Разделение властей означает, что государственная власть осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 6 Конституции Республики Беларусь).

Идея разделения властей возникла в древности. Об отдельных частях государства иисал еще великий мыслитель Древней Греции Аристотель. Однако его учение оказалось в то время невостребованным. И лишь в XVII в. идея разделения властей была открыта как бы заново, что было связано с произошедшими в ряде стран (Англия, Голландия, Франция) буржуазными революциями, завершившими эпоху феодального абсолютизма. Принято считать, что теорию разделения властей как важнейшего гаранта ограничения королевской власти, свойственной феодальным монархиям, разработал английский философ Джон Локк в своей книге «Два трактата о правительстве» (1689 г.). Он выделяет три обособленные власти: законодательную, исполнительную и союзную, которая должна осуществлять внешнеполитические функции. Судебную же власть Д. Локк включал в состав исполнительной власти.

По локковской модели власти должны быть неравноправными, в качестве верховной должна выступать законодательная власть. Однако, как оказалось впоследствии, учение Д. Локка о верховенстве законодательной власти было ошибочным. В частности, об этом свидетельствовали события, произошедшие в

США после завоевания ими независимости от британских колонизаторов (1783 г.). Созданные в каждом из 13 штатов (оформивших еще в ходе освободительной борьбы конфедерацию) законодательные органы (легистратуры) захватили в свои руки все полномочия, подчинив себе исполнительную власть, что привело к массовым бесчинствам и установлению диктатуры этих органов. Вскоре политическая мысль штатов разочаровалась в локковской модели разделения властей с ее британской концепцией верховенства парламента, которая, тем не менее, является одним из постулатов британского конституционализма до настоящего времени Теорию разделения властей, выдвинутую Д. Локком, развил Шарль Луи Монтескье в книге «О духе законов» (1748 г.), которая оказалась более привлекательной, в том числе и для американцев. Он выделяет законодательную, исполнительную и судебную (а не союзную, как предлагал Д. Локк) власти.

По мнению Ш. Монтескье, чтобы государственная власть эффективно действовала, три ее ветви должны сотрудничать между собой, уравновешивая друг друга. Его мысль была поддержана англичанином Блэстоном в знаменитых «Комментариях» (1765 г.).

Вместе с тем, Ш. Монтескье предполагал, что разные ветви власти будут представлять разные сословия. Законодательная власть должна принадлежать парламенту, в который в силу существовавшего цензового избирательного права фактически попадали представители буржуазии. Исполнительная власть — это монарх, представлявший интересы аристократии, которому подчинялись министры. Судебная власть должна была осуществляться с участием представителей населения (по уголовным делам — суды присяжных, шеффенов, иные суды). По схеме III. Монтескье происходило усиление роли в государственном аппарате молодой буржуазии, которая в начальный период стремилась к компромиссу с феодальной верхушкой.

Теория разделения властей Ш. Монтескье была подвергнута критике со стороны более поздних и решительных идеологов буржуазии, которые стремились не к компромиссу с феодалами, а к свержению их политической власти. Наряду с классовыми, они представляли и общечеловеческие интересы. В частности, великий французский мыслитель Жан Жак Руссо (1712—1778 гг.) рассматривал законодательную, исполнитель ную и судебную власти как проявления единой верховной власти народа, т.е. вся власть должна принадлежать именно ему.

На протяжении XIX—XX вв. разделение властей все активнее внедрялось в государственное строительство, превратившись в итоге в важнейший общепризнанный принцип мировой цивилизации. Однако при этом следует заметить, что разделение властей было отвергнуто марксизмом-ленинизмом. В итоге такого подхода в СССР и других бывших социалистических странах были сформированы недемократические политические режимы, которые в конечном итоге показали свою несостоятельность и были отвергнуты историей.

Централизм проявляется в единстве системы государственных органов, обязательности решений вышестоящих органов для нижестоящих, в единстве правовой основы построения и деятельности (в основе организации всех органов — Конституция).

Демократизм в организации и деятельности государственных органов проявляется прежде всего и чаще всего в тех из них, которые избираются народом (Президент, Палата представителей Парламента, Советы депутатов). Для них характерна подотчетность народу, коллегиальность в работе, подчинение меньшинства большинству при принятии коллективных решений, активное участие широких масс в их деятельности.

В определенной мере принцип демократизма присутствует и при формировании исполнительной и судебной властей, поскольку они формируются при участии и с согласия Президента, Парламента, Советов депутатов, т.е. органов, избираемых народом.

Социальная направленность деятельности госорганов определяется социальной сущностью самого государства, что находит закрепление в статье 1 Конституции, в которой отмечается, что Республика Беларусь является социальным государством.

Законность в деятельности госорганов проявляется в двух аспектах. Во-первых, госорганы сами в своей деятельности опираются на закон, строго следуют его предписаниям. Во-вторых, госорганы обеспечивают соблюдение законности на подведомственной им территории. Они контролируют исполнение законов и иных правовых актов всеми учреждениями, общественными организациями и гражданами.

Приоритет человека, его прав и свобод закреплен в ста тье 2 Конституции, где сказано: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства».

Гласность означает, что гражданам гарантируется право на получение достоверной и своевременной информации о деятельности госорганов, общественных объединений, о внешней и внутренней жизни государства. Госорганы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы. Пользование информацией может быть ограничено законодательством лишь в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав (ст. 34 Конституции Республики Беларусь).

Некоторые государственные органы (и прежде всего «силового блока» — МВД, КГБ, Прокуратура и др.) действуют гласно и открыто в той мере, в какой это не противоречит требованиям об охране государственной и иной охраняемой законом тайны.

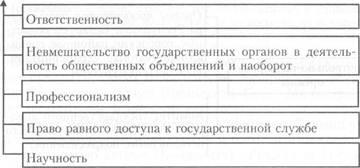

Ответственность означает, что государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено исполнение государственных функций, несут ответственность за действия, нарушающие права и свободы личности. Данный принцип имеет конституционную основу (ст. 59 Конституции) и находит развитие в текущем законодательстве Республики Беларусь.

Невмешательство государственных органов в деятельность общественных объединений и наоборот предполагает, что органам государственной власти и управления, предприятиям, организациям, учреждениям и их должностным лицам запрещается вмешиваться во внутренние дела общественных объединений либо препятствовать в той или иной форме их деятельности, если она осуществляется в соответствии с законом и их уставами.

Деятельность общественных объединений не должна препятствовать органам государственной власти и управления, предприятиям, организациям и учреждениям в осуществлении ими своих функций.

Принцип профессионализма и права равного доступа к государственной службе предполагает необходимость наличия у должностных и иных лиц специальных знаний, профессиональной подготовки. Это требование закреплено в статье 39 Конституции Республики Беларусь. Данная статья Конституции закрепляет также право граждан Беларуси в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой равного доступа к любым должностям в государственных органах.

Принцип научности означает, что деятельность всех госорганов, должностных лиц должна строиться на научной основе, с учетом требований науки управления. К сожалению, данный принцип не нашел четкого закрепления в Конституции Республики Беларусь. О его наличии можно лишь догадываться, исходя из содержания ряда ее статей.

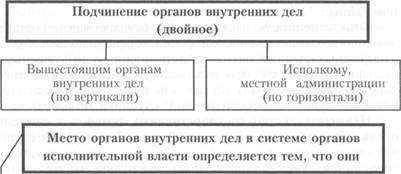

Органы внутренних дел входят в систему исполнительно-распорядительных органов. Они действуют на правах управлений (отделов) исполкомов (местных администраций).

Являются их составной частью и образуют свою подсистему

Организуют и практически осуществляют охрану правопорядка и борьбу с преступностью

Свои функции осуществляют в постоянном взаимодействии с другими органами государственного управления и правоохранительными органами (Прокуратура, суд, КГБ и др.)

Государственная служба в ОВД обладает специфическими особенностями

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 993; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!