КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика системы органов пищеварения 3 страница

|

|

|

|

Одним концом книжка соединяется с сеткой, другим — с сычугом. Часть книжки, имеющая с внутренней стороны форму желоба, называется дном или мостом книжки. Гладкая мышечная ткань моста на границе сычугом увеличивается в объеме и образует сфинктер.

Сычуг — abomasum (5) — грушевидной формы, расположен в правом подреберье. В нем различают большую (рис. 19—2,5) и малую кривизны. Слизистая оболочка его покрыта цилиндрическим железистым эпителием, образует складки и содержит много желез, выделяющих пепсиноген и соляную кислоту, а у телят — особый сычужный фермент, вызывающий свертывание молока. В слизистой оболочке сычуга различают зоны кардиальных

(а), собственных (донных) (б) и пилорических желез (в). В мышечной оболочке сычуга два слоя — продольный и кольцевой, В пилорусе кольцевой слой мышечной оболочки создает своеобразный сфинктер сычуга.

Изменения отдельных камер желудка крупного рогатого скота с возрастом животного. В соответствии с различной функцией отдельных камер желудка крупного рогатого скота размеры этих камер в разные периоды жизни животного неодинаковы. У телят, питающихся в первые дни жизни только молоком матери, сычуг хорошо развит, который у 6-недельных телят в 1,5 раза больше рубца и сетки, вместе взятых. Книжка в этот период довольно небольшая. С переходом теленка на растительный корм начинают быстро увеличиваться в объеме рубец и сетка: у 8-недельных телят они по объему больше сычуга в 1,5 раза, у 10—12-недельных телят превышают объем сычуга в 2 раза, у 4-месячных телят — в 5 раз, а у полуторалетних — в 6 раз.

При этом наибольший размер приобретает рубец. В значительной мере увеличивается с возрастом и книжка.

Желудок свиньи (рис. 19—Б) однокамерный, пищеводо-кишечного типа, в форме расширенного, слегка изогнутого мешка с входным (кардиа) и выходным (пилорус) отверстиями. На его наружной поверхности различают большую (2) и малую (5) кривизны. Делится на кардиальную, донную и пилорическую части. В кардиальной части есть слепое выпячивание — дивертикул желудка (7). Слизистая оболочка в небольшой части, прилежащая к кардиа, выстлана многослойным плоским эпителием — на препарате белого блестящего цвета. Пищеварительных желез здесь нет (безжелезистая часть). Остальная часть желудка покрыта железистым цилиндрическим эпителием бледно-розового цвета, В этой части слизистой оболочки желудка различают зоны кардиальных (а), собственных (дойных) (б) и пилорических желез (б). В мышечной оболочке три слоя: продольный, круговой и косой. Первый находится на обеих кривизнах и между кардиа и дивертикулом, второй более развит в пилорической части, третий — в кардиа. У свиньи: желудок располагается в левом и правом подреберьях и в области мечевидного отростка. Передней поверхностью он граничит с диафрагмой и печенью, задней — висцеральной — с кишечником, левой — с диафрагмой

и селезенкой, правой — с печенью и поджелудочной железой. Большой кривизной он прилежит к брюшной стенке в области мечевидного отростка.

Желудок лошади — однокамерный пищеводо-кишечного типа, в форме расширенного, изогнутого мешка с перехватом на середине (В). Желудок лошади в основном устроен так же, как и желудок свиньи, лишь с некоторыми отличиями. Кардиальная, безжелезистая часть хорошо выражена и имеет округлый слепой мешок (6). На препарате безжелезистая и железистая части слизистой оболочки, покрытые, как и у свиньи, различным эпителием,

ясно различимы: первая имеет белый блестящий цвет, вторая – розовый. Между ними ясно видна граница. В мышечной оболочке различают круговые (Б—2), косые (4, 8) и продольные (1) мышечные пучки. Продольные пучки расположены преимущественно по кривизнам желудка; круговые — в пилорической части, формируя сфинктер пилоруса (7); косые основной массой лежат в: кардиальной части, около пищевода. При этом, чем больше они натягиваются, особенно под влиянием газов, наполняющих желудок, тем больше закрывают отверстие пищевода, который здесь идет под косым углом к желудку и не расширяется, как у свиньи и рогатого скота. Так создается своеобразный, очень крепкий кардиальный сфинктер (9), препятствующий обратному движению пищи и газов, что при сильном расширении желудка

(при неправильном кормлении) может привести к смерти. Расположен желудок большей своей частью в левом подреберье и меньшей — в правом подреберье. С нижней стороны брюшной стенки из области мечевидного хряща он оттесняется располагающейся здесь большой ободочной кишкой. Объем желудка лошади небольшой — вмещает около 15 л жидкости.

Желудок собаки — однокамерный, кишечного типа, несколько сходен с желудком свиньи, однако дивертикула и плоского многослойного эпителия в нем нет (А).

Желудок всех животных с соседними органами — диафрагмой, двенадцатиперстной кишкой и селезенкой — соединяется связками, образованными серозной оболочкой. С печенью он связывается малым сальником.

Гистологическое строение желудка. Стенка желудка состоит из слизистой, подслизистой, мышечной и серозной оболочек.

Гистологическое строение желудка. Стенка желудка состоит из слизистой, подслизистой, мышечной и серозной оболочек.

Слизистая оболочка в безжелезистом желудке — пищеводного типа, в железистом — кишечного типа, а в смешанных желудках — обеих типов.

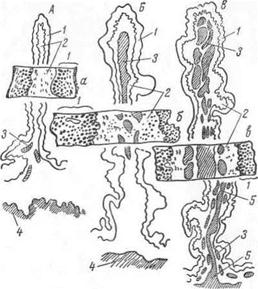

Слизистая оболочка пищеводного типа является, непосредственным продолжением слизистой пищевода. Она имеет многослойный плоский эпителий, более или менее ороговевающий. В собственной пластинке слизистой пищевода могут располагаться железы, которые не вырабатывают пищеварительных ферментов, а лишь секрет слизистого характера. Мышечная пластинка слизистой представлена небольшими пучками мышечных клеток. Слизистая пищеводного типа находится в рубце, сетке и книжке (рис.21). Она лишена желез, а мышечная пластинка ее в рубце или отсутствует, или представлена единичными клетками. В сетке мышечная пластинка выражена хорошо на

Слизистая оболочка пищеводного типа является, непосредственным продолжением слизистой пищевода. Она имеет многослойный плоский эпителий, более или менее ороговевающий. В собственной пластинке слизистой пищевода могут располагаться железы, которые не вырабатывают пищеварительных ферментов, а лишь секрет слизистого характера. Мышечная пластинка слизистой представлена небольшими пучками мышечных клеток. Слизистая пищеводного типа находится в рубце, сетке и книжке (рис.21). Она лишена желез, а мышечная пластинка ее в рубце или отсутствует, или представлена единичными клетками. В сетке мышечная пластинка выражена хорошо на

вершине складок, а в листочках книжки состоит из трех слоев, лежащих вдоль и поперек листочка. При сокращении продольных мышечных пучков листочки укорачиваются, делаются толще, а просвет между ними уменьшается, что вызывает сдавливание попавшей между ними пищевой массы, отжимание ее. Сокращение же поперечных мышечных пучков ведет к трению одного листочка, а другого, к растиранию и разминанию находящейся между ними пищевой массы. У свиньи и лошади слизистая пищеводного типа, расположена вблизи пищевода.

Слизистая оболочка кишечного типа (рис. 22) — наиболее специфичная для желудка. На ней находится много углублений, видимых простым глазом, — желудочные ямки (9). Эпителий поверхности и ямок слизистой оболочки однослойный цилиндрический (1). Базальная половина его клеток содержит ядро и другие органеллы, а апикальную половину их заполняют капельки мукоидного (слизеобразного) секрета. Благодаря непрерывному выделению мукоида вся внутренняя поверхность желудка покрыта толстым слоем слизи, предохраняющей ее от повреждения.

Собственная пластинка слизистой оболочки очень толстая. В ней находятся, в зависимости от зоны желудка, кардиальные (рис. 19—а), пилорические (в) или собственные (фундальные) железы (б). Так как железы лежат очень плотно, то соединительной ткани в собственной пластинке слизистой оболочки желудка мало.

Мышечная пластинка слизистой оболочки желудка выражена хорошо. От мышечной пластинки отдельные мышечные клетки отходят в соединительную ткань собственной пластинки слизистой оболочки. При сокращении мышечных элементов слизистой оболочки в ней образуются складки, что способствует выведению секрета из ее желез.

Собственные железы желудка — фундальные (рис. 19—б; 22—3, 4) простые трубчатые, у свиньи сильно ветвятся, извиваются, а у лошади, кроме того, анастомозируют друг с другом, образуя сложную сеть желез. В железе различают шейку, тело и дно. В шейке лежат энергично размножающиеся клетки, за счет которых обновляется эпителии как самих желез, так и желудочных ямок. Кроме того, эти клетки выделяют слизь. У жвачных шейки особенно длинные. Стенки тела и дна желез состоят из главных, париетальных (обкладочных) и добавочных клеток. Главные клетки более

Собственные железы желудка — фундальные (рис. 19—б; 22—3, 4) простые трубчатые, у свиньи сильно ветвятся, извиваются, а у лошади, кроме того, анастомозируют друг с другом, образуя сложную сеть желез. В железе различают шейку, тело и дно. В шейке лежат энергично размножающиеся клетки, за счет которых обновляется эпителии как самих желез, так и желудочных ямок. Кроме того, эти клетки выделяют слизь. У жвачных шейки особенно длинные. Стенки тела и дна желез состоят из главных, париетальных (обкладочных) и добавочных клеток. Главные клетки более

многочисленные (рис. 22—5), имеют небольшой размер, кубическую или призматическую форму, базофильную цитоплазму с хорошо выраженным пластинчатым комплексом и митохондриями. Ядра в них располагаются ближе к основанию, на апикальном полюсе микроворсинки. Главные клетки выделяют пепсиноген. Париетальные клетки (6) встречаются в меньшем количестве, овальной или грушевидной формы. Они крупнее главных и поэтому выступают за их пределы. Ядра их находятся в центре. В оксифильной цитоплазме есть система внутриклеточных канальцев (7), сообщающаяся с просветом железы, а на апикальном конце — микроворсинки. Обкладочные клетки синтезируют хлориды, из которых образуется соляная кислота. Она активизирует пепсиноген, превращая его в активный фермент — пепсин, а также освобождает пищевую массу от микроорганизмов. При различных физиологических состояниях положение и количество главных и париетальных клеток может меняться. Кроме двух основных видов железистых клеток, в стенке фундальной железы имеются добавочные клетки, выделяющие

слизь. Просвет фундальных желез очень узок и открывается на дне желудочных ямок. Расположены железы так тесно, что соединительная ткань собственно слизистой оболочки сохраняется лишь в виде едва заметных прослоек.

Пилорические железы (рис. 23—Б) выделяют слизь с примесью пепсина. По форме это простые, трубчатые, сильно ветвящиеся железы, открывающиеся в более широкие и глубокие желудочные ямки. Лежат они не так плотно, как собственные железы, и имеют более широкие просветы. Стенка их состоит из высоких цилиндрических железистых клеток с оксифильной цитоплазмой. Ядра клеток сплющены и располагаются ближе к основанию клеток.

Кардиальные железы (А) тоже трубчатые, простые, с ветвящимися концевыми отделами. У типичных кардиальных желез сравнительно длинные выводные протоки и короткие концевые отделы. Продуцируют они слизь. Форма клеток призматическая. Ядра овальной формы и располагаются у основания клетки. Зона, занятая кардиальными железами, обычно невелика.

Подслизистая основа желудка развита хорошо и состоит из рыхлой соединительной ткани с находящимися в ней кровеносными и лимфатическими сосудами, симпатическими и парасимпатическими нервами, а также интрамуральными ганглиями.

Мышечная оболочка желудка состоит из гладкой мышечной ткани и образует 2—3 слоя: кольцевой, косой и продольный (рис. 24), выраженные в различных отделах желудка и у разных животных неодинаково.

Снаружи желудок покрыт серозной оболочкой, в которой встречаются эластические волокна и жировые клетки.

Нервные элементы желудка образуют подслизистое (мейснеровское), межмышечное (ауэрбаховское) и подсерозное сплетения.

Средняя кишка, или тонкий отдел кишечника

В состав средней кишки, или тонкого отдела кишечника, входят двенадцатиперстная, тощая и подвздошная кишки, а также производные двенадцатиперстной кишки — печень и поджелудочная железа. В этом отделе происходит наиболее интенсивное переваривание пищи, а именно превращение крахмала в сахар, расщепление белков до аминокислот, расщепление жиров, на глицерин и жирные кислоты. Переваривание происходит под влиянием

кишечного сока, имеющего щелочную реакцию и выделяемого многочисленными пристенными и застенными железами данного отдела кишечника. В тонком отделе кишечника происходит и наиболее интенсивное всасывание разложенных на составные элементы питательных веществ корма. Этой функция соответствует строение слизистой оболочки кишечника. Пищевая масса в средней кишке непрестанно перемешивается и продвигается по направлению к задней кишке благодаря наличию в ней хорошо выраженной мышечной оболочки.

Подвижность средней кишки, особенно тощей, обеспечивается сравнительно длинной брыжейкой, на которой она подвешена.

Двенадцатиперстная кишка — intestinum duodenum (рис. 36—А —14) — место, где наиболее интенсивно происходит переваривание и всасывание питательных веществ. Длина ее у разных животных различна, и название ее — двенадцатиперстная (то есть равная ширине двенадцати пальцев, или перстов, руки человека, сложенных рядом) у животных не соответствует действительности. Так, у лошади она достигает длины 1 м, а у рогатого скота — 1,2 м. Начинаясь от пилоруса и без особых границ переходя в тощую кишку, двенадцатиперстная кишка образует ряд изгибов: S-образную извилину — в области печени, первый поворот (назад) — в области правой почки, второй поворот (налево и вперед) — сзади правой почки (у лошади, свиньи и собаки) или у крыла подвздошной кости (у рогатого скота). В начальной части она прилежит к печени и располагается преимущественно в правом подреберье. По сравнению с другими кишками этого отдела она менее подвижна, так как подвешена на короткой брыжейке. В толще ее стенки большое количество пристенных желез, а в просвет кишки открываются выводные протоки застенных желез — печени и поджелудочной железы и выступают кишечные ворсинки.

Тощая кишка — intestinum jejunum (рис. 222—А—16) — при вскрытиях обычно бывает слабо наполненной пищевыми массами, отчего она и получила свое название. В ней происходят в основном те же процессы, что и в двенадцатиперстной кишке, с преобладанием процесса всасывания. В связи с этим длина тощей кишки по сравнению с длиной других кишок

является наибольшей. Тощая кишка образует ряд петель и подвешена на длинной брыжейке. Количество пристенных желез в ней меньше, чем в двенадцатиперстной кишке; застенных желез нет. Ворсинки ее отличаются несколько меньшим размером, чем в двенадцатиперстной кишке, а в толще ее стенки имеется большее количество защитных лимфоидных солитарных фолликулов и кишечных (пейеровых) бляшек. Размещается тощая кишка во всех свободных местах брюшной полости, куда она проникает своими петлями. У рогатого скота ее лучше обследовать в правой подвздошной области; у свиньи — в подреберьях; у лошади — в левой подвздошной области; у собаки — по брюшной стенке, в нижней ее части. Тощая кишка без ясно видимых границ переходит в следующий отдел — подвздошную кишку.

Подвздошная кишка — intestinum ileum (А—18) — сравнительно короткая и более прямая, тем тощая или даже двенадцатиперстная кишка. Она впадает или в слепую кишку (у лошади), или на границе слепой и ободочной (рогатый скот, свинья и собака) и расположена у большинства животных (кроме свиньи) в правом подвздохе, откуда и получила свое название. Переваривание и всасывание питательных веществ в подвздошной кишке менее интенсивное. В стенках ее находится большое количество пейеровых бляшек.

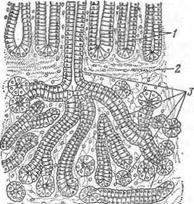

Гистологическое строение средней кишки. Стенка средней кишки имеет слизистую оболочку, подслизистую основу, мышечную и серозную оболочки (рис. 25).

Слизистая оболочка (1) состоит из эпителия, собственной и мышечной пластинки. Все три слоя участвуют в образовании пальцевидных выпячиваний — ворсинок, за счет впячивания эпителия в собственной пластинке слизистой образуются общекишечные (либеркюновы) железы, или крипты, а благодаря впячиванию в подслизистый слой — железы двенадцатиперстной кишки (бруннеровы).

Ворсинки кишечника (рис. 26) в числе 2—4 десятков на 1 мм2 выступают в просвет кишки. Каждая ворсинка покрыта однослойным цилиндрическим каемчатым эпителием (1), в котором встречаются бокаловидные и аргентафинные клетки. Основу ворсинок составляет рыхлая соединительная ткань с примесью ретикулярной и пучков гладкой мышечной ткани. В центре ворсинки находится один, а у овцы несколько лимфатических синусов (4). Вокруг синуса в соединительной ткани расположены сплетения капилляров артерий, вен и окончания вегетативных нервов.

Каемчатый эпителий получил свое название за то, что на свободной поверхности клеток этого эпителия имеется каемка. Электронно-микроскопические исследования показывают, что каемка каждой клетки состоит из нескольких тысяч микроворсинок. Они являются выростами цитоплазмы, покрытыми плазмалеммой. Микроворсинки в несколько десятков раз увеличивают всасывающую поверхность. Они богаты полисахаридами, препятствующими проникновению в клетки микробов, и ферментами (фосфатаза и липаза), способствующими расщеплению жиров и углеводов перед поступлением в клетку и ресинтезу их в клетке. Между каемчатыми клетками имеются замыкающие пластинки, которые препятствуют проникновению веществ из просвета кишечника, так что всасывание осуществляется только через каемку. Кроме того, установлено, что расщепление пищевых веществ и всасывание наиболее интенсивно происходят в области исчерченной каемки. Этот процесс получил название пристеночного пищеварения в отличие от полостного, совершающегося в просвете кишечной трубки. Бокаловидные клетки (3) выделяют слизь для увлажнения внутренней поверхности кишечника, что облегчает движение

Каемчатый эпителий получил свое название за то, что на свободной поверхности клеток этого эпителия имеется каемка. Электронно-микроскопические исследования показывают, что каемка каждой клетки состоит из нескольких тысяч микроворсинок. Они являются выростами цитоплазмы, покрытыми плазмалеммой. Микроворсинки в несколько десятков раз увеличивают всасывающую поверхность. Они богаты полисахаридами, препятствующими проникновению в клетки микробов, и ферментами (фосфатаза и липаза), способствующими расщеплению жиров и углеводов перед поступлением в клетку и ресинтезу их в клетке. Между каемчатыми клетками имеются замыкающие пластинки, которые препятствуют проникновению веществ из просвета кишечника, так что всасывание осуществляется только через каемку. Кроме того, установлено, что расщепление пищевых веществ и всасывание наиболее интенсивно происходят в области исчерченной каемки. Этот процесс получил название пристеночного пищеварения в отличие от полостного, совершающегося в просвете кишечной трубки. Бокаловидные клетки (3) выделяют слизь для увлажнения внутренней поверхности кишечника, что облегчает движение

пищевых масс вдоль него. Поэтому по мере уплотнения этих масс в дистальных отделах кишечника количество

бокаловидных клеток возрастает. Аргентафинные клетки легко воспринимают соли серебра. Полагают, что они способствуют всасыванию витамина В12 и выделяют секретин, регулирующий деятельность пищеварительных желез. Продукты распада белков и углеводов

(аминокислоты и сахара) проникают в кровеносные сосуды ворсинок, а продукты распада жиров, омыляемые желчью, после воздействия на них сока поджелудочной железы переходят в лимфатические синусы. Благодаря наличию в ворсинке мышечных клеток (5) она сокращается,

ее сосуды сдавливаются, что облегчает отток крови и лимфы с растворенными в них питательными веществами, обеспечивает перемешивание находящихся около ворсинки

растворенных питательных веществ, а также соприкосновение с ворсинкой все новых и новых их порций.

Общекишечные железы находятся в основной пластинке слизистой оболочки и относятся к типу простых трубчатых желез. Их протоки открываются между основаниями ворсинок. Стенка желез вблизи шейки состоит из каемчатых, бокаловидных аргентафинных и бескаемчатых клеток. Последние играют роль камбия. На дне общекишечных желез располагаются группами или поодиночке кишечные клетки с ацидофильными гранулами, которые, по-видимому, принимают участие в образовании пищеварительного сока.

Общекишечные железы находятся в основной пластинке слизистой оболочки и относятся к типу простых трубчатых желез. Их протоки открываются между основаниями ворсинок. Стенка желез вблизи шейки состоит из каемчатых, бокаловидных аргентафинных и бескаемчатых клеток. Последние играют роль камбия. На дне общекишечных желез располагаются группами или поодиночке кишечные клетки с ацидофильными гранулами, которые, по-видимому, принимают участие в образовании пищеварительного сока.

Общекишечные железы выделяют свой секрет в кишечник, где он активизирует действие сока поджелудочной железы.

В основной пластинке слизистой оболочки средней кишки, построенной из рыхлой соединительной и ретикулярной тканей, в большом количестве находятся макрофаги, плазматические клетки, лимфоциты, а также солитарные фолликулы и кишечные бляшки. В  норме солитарные фолликулы — едва заметные округлые возвышения на внутренней поверхности кишки. Состоят они из ретикулярной ткани и скопления лейкоцитов. Располагаясь

норме солитарные фолликулы — едва заметные округлые возвышения на внутренней поверхности кишки. Состоят они из ретикулярной ткани и скопления лейкоцитов. Располагаясь

большими группами, солитарные фолликулы формируют кишечные бляшки, которые у разных животных имеют различную форму и разную величину. Особенно велики они у крупных животных. Вместе с одиночными лейкоцитами, в

большом количестве встречающимися в слизистой оболочке кишечника, солитарные фолликулы и кишечные бляшки защищают организм от проникаю  щих в него микроорганизмов и являются местом размножения лимфоцитов. Там, где они развиты, ворсинки кишки сглажены.

щих в него микроорганизмов и являются местом размножения лимфоцитов. Там, где они развиты, ворсинки кишки сглажены.

Слизистая оболочка кишечника имеет также мускульную пластинку.

Подслизистая основа состоит из рыхлой соединительной ткани. В подслизистой основе двенадцатиперстной кишки находятся железы двенадцатиперстной кишки. Это сложные трубчатые или ветвящиеся альвеолярно-трубчатые железы (рис. 27—3), выделяющие секрет слизистого характера. Стенка их построена из эпителия, напоминающего эпителий пилорических желез. Выводные протоки их выходят между общекишечными железами. Они принимают участие в нейтрализации кислой реакции желудочного сока и расщеплении белков и углеводов.

Подслизистая основа состоит из рыхлой соединительной ткани. В подслизистой основе двенадцатиперстной кишки находятся железы двенадцатиперстной кишки. Это сложные трубчатые или ветвящиеся альвеолярно-трубчатые железы (рис. 27—3), выделяющие секрет слизистого характера. Стенка их построена из эпителия, напоминающего эпителий пилорических желез. Выводные протоки их выходят между общекишечными железами. Они принимают участие в нейтрализации кислой реакции желудочного сока и расщеплении белков и углеводов.

В подслизистой основе тонкого кишечника (рис. 25—II) располагается основное сплетение кровеносных и лимфатических сосудов, питающих стенку кишки, а также подслизистое нервное (мейснеровское) сплетение с большим количеством интрамуральных нервных ганглиев. Конечные ветви этого сплетения проходят в ворсинки и железы кишечника, обеспечивая регуляцию секреции желез и всасывание питательных веществ. Все сплетения кишечника образуются ветвями блуждающего и симпатического нервов.

Мышечная оболочка кишечника (III) состоит из гладкой мышечной ткани, образующей внутренний — круговой и наружный — продольный слой (8, 9). Между ними находится межмышечное нервное (ауэрбаховское) сплетение. Иннервируя мышечные слои, оно вызывает их сокращение, благодаря чему совершается перистальтическое движение кишок и содержимое кишечника проталкивается по направлению к анальному отверстию.

Наружным слоем стенки кишечника является серозная оболочка (IV).

Печень

Печень — hepar (рис. 28) —широкая, плотная, дольчатая железа буро-красного цвета. Самая большая железа в организме, имеющая разнообразное значение в жизни животного. Основная ее функция — выделение желчи, участвующей в превращении жирных кислот пищи в растворимые соединения, способные всасываться сосудами кишечной стенки. В печени происходит синтез и отложение гликогена, обратное превращение его в сахар и выведение в кровь по мере потребности организма. Большое значение имеет барьерная функция печени — задержка бактерий и нейтрализация ядовитых продуктов распада белка. Печень принимает активное участие в обмене белков, жиров, углеводов и витаминов и водном обмене, кроветворении, особенно в эмбриональный период, в образовании мочевины, а у птиц — молочной кислоты.

Печень занимает переднюю часть брюшной полости, примыкая непосредственно к диафрагме. У жвачных она расположена в правом подреберье, у лошади — частично и в левом, у свиньи и собаки лежит почти равными частями в правом и левом подреберьях. У печени выпуклая диафрагмальная поверхность, примыкающая к диафрагме, и вогнутая висцеральная поверхность, обращенная к желудку и кишечнику. Почти в центре висцеральной поверхности имеется углубление — ворота печени (10). Через них в печень входят

печеночная артерия, воротная вена (2) и нервы печени, выходят из печени желчный проток (3) (у лошади печеночный) и лимфатические сосуды. В области ворот печени располагаются лимфатические узлы. На висцеральной поверхности лежит желчный пузырь (11) (у лошади, оленя и верблюда он отсутствует). С соседними органами — диафрагмой, двенадцатиперстной кишкой, почками — печень соединяется связками, с малой кривизной желудка — малым сальником. От печени к пупку идет круглая связка (5). У ряда взрослых животных она в большей или меньшей мере редуцирована.

1 — хвостатая доли; 2 — воротная вена; 3 — желчный проток; 4 — левая латеральная доля; 5 — круглая связка; 6 — квадратная доля; 7 — пузырный проток; 8 — правая латеральная доля; 9 — хвостатый отросток хвостатой доли; 10 — ворота печены; 11 — желчный пузырь; 12 —левая медиальная доля; 13 — правая медиальная доля; а — вырезка для задней полой вены; б — пищеводная вырезка.

В печени различают тупой край (верхний) и острые края. На тупом крае две вырезки: пищеводная (б) и для задней полой вены (а). Вырезками со стороны острого края печень делится на доли. Влево от круглой связки находится левая доля (4), вправо — правая (8). На правой доле различают хвостатую (верхнюю) (1) с хвостатым отростком (9) и квадратную (нижнюю) доли (6). Левая доля печени у свиньи, лошади и собаки, кроме того, делится на две доли — левую латеральную (4) и левую медиальную (12), а у свиньи и собаки и правая доля делятся на две — правую латеральную (8) и правую медиальную доли (13). У лошади одна правая доля из-за отсутствия желчного пузыря отделена от средней доли вырезкой, идущей по острому краю печени.

Желчный пузырь — vesica fellea (11) — является резервуаром для желчи. Стенка его состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной и серозной. Слизистая оболочка выстлана однослойным цилиндрическим эпителием. В собственной пластинке слизистой оболочки жвачных, свиньи и хищных содержатся трубчатые, слизистые и серозные железы. В мышечной

оболочке два слоя, состоящих из гладкой мышечной ткани с продольным (внутренним) и кольцеобразным (наружным) направлением пучков. В желчный пузырь желчь поступает по мелким протокам, из него выходит по пузырному протоку. С печенью желчный пузырь местами соединен довольно прочно, местами лежит свободно. У жвачных он выходит за

пределы острого края печени. У свиньи этого нет.

Гистологическое строение печени и воротное кровообращение. Печень — компактный орган. Ее строма формирует соединительнотканную капсулу, сверху покрытую серозной оболочкой (рис. 29). От ворот печени соединительнотканная капсула вместе с желчными протоками, сосудами и нервами проникает внутрь печени и разбивает железу на дольки, образуя междольковые прослойки. Если междольковой соединительной ткани мало, то дольчатость железы выражена менее отчетливо. Это наблюдается у лошади и, особенно у жвачных и птиц. У свиньи, наоборот, междольковой соединительной ткани много, вследствие чего дольки видны невооруженным глазом на поверхности печени в виде бугорков размером 1—1,5 мм. Каждая долька в виде многогранной призмы (А). В центре ее расположена центральная вена (8). Внутридольковые прослойки в печени очень нежные и представлены

единичными волокнами. Паренхима печени состоит из тяжей печеночных клеток, называемых печеночными пластинками. Последние анастомозируют между собой и образуют сеть. Каждая такая пластинка у млекопитающих состоит из двух рядов печеночных клеток, у птиц — из 6—8 рядов. Между рядами печеночных клеток, составляющих пластинку, есть узкие щели,

образованные желобками печеночных клеток, обращенными друг к другу. Это внутридольковые желчные капилляры. У них нет собственных стенок, и они проходят в середине каждой печеночной Пластинки. Желчь по этим капиллярам стекает в междольковые выводные протоки, имеющие собственную стенку. Междольковые выводные протоки, объединяясь, образуют печеночный проток. У лошади он открывается прямо в просвет двенадцатиперстной кишки, у рогатого скота и свиньи сливается с пузырным протоком в один желчный проток.

Особенностью печеночных клеток является то, что они обладают двусторонней секрецией. Через поверхность клеток, обращенную в просвет желчного капилляра, выделяется желчь, которую клетки вырабатывают, используя продукты распада гемоглобина погибших в селезенке эритроцитов. Через противоположную поверхность печеночные клетки улавливают

из крови (при посредстве клеток кровеносных капилляров) продукты разрушения гемоглобина, ядовитые продукты, образующиеся при переваривании белков в пищеварительном тракте и распаде тканевых белков, питательные вещества, поступающие с кровью из органов пищеварения; обратно в кровь печеночные клетки выделяют продукты переработки всех этих веществ: мочевину, обезвреженные вещества, сахара, важнейшие белки плазмы крови и др. Такая особенность функции сказывается на морфологии клеток печени.

Эпителий печеночных пластинок в отличие от обычного эпителия не имеет базальной мембраны. Поверхность печеночных клеток от эндотелия капилляров отделяется вокруг синусоидным пространством, заполненным тканевой жидкостью и сетью ретикулярных волокон. На поверхностях, обращенных в просвет желчного капилляра и к эндотелию кровеносных капилляров, клетки несут микроворсинки, облегчающие обмен. Печеночные клетки часто являются двухъядерными, что, по-видимому, связано с их усиленной синтетической деятельностью. В цитоплазме хорошо развиты митохондрии и пластинчатый комплекс, имеющие отношение к обмену веществ и процессам секреции, зернистая цитоплазматическая сеть (где синтезируются белки) и незернистая цитоплазматическая сеть, где образуется гликоген. Из непостоянных включений в цитоплазме печеночных клеток, кроме гликогена, часто находят жир и пигменты, В работе печеночных клеток наблюдается определенная упорядоченность. Желчь вырабатывается главным образом днем, а гликоген ночью. Отложение гликогена начинается с клеток, лежащих ближе к центру дольки, а жира — в клетках, находящихся ближе к поверхности дольки.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 1437; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!