КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция 4. 1 страница

|

|

|

|

| Инновационные стратегии |

http://innovation-management.ru/innovaczionnye-strategii

Прошлое и настоящее – наши средства, только будущее – наша цель. Блез Паскаль

Методы выбора инновационной стратегии организации

Основу выработки инновационной стратегии составляют теория жизненного цикла продукта (ЖЦП), рыночная позиция организации и проводимая ею научно-техническая политика. В качестве модели, как правило, принимаются следующие типы инвестиционной стратегии:

1. Наступательные инновационные стратегии – характерны для фирм, основывающих свою деятельность на принципах предпринимательской конкуренции. Они свойственна малым инновационным организациям.

2. Оборонительные инновационные стратегии – направлены на то, чтобы удержать конкурентные позиции организации на уже имеющихся рынках. Главная функция такой стратегии – активизировать соотношение "затраты–результат" в инновационном процессе. Данный тип стратегии требует интенсивных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

3. Имитационные инновационные стратегии– используются организациями или организациями, имеющими сильные рыночные и технологические позиции, которые не являются пионерами в выпуске на рынок тех или иных нововведений. Суть модели в том, что при производстве копируются основные потребительские свойства (но не обязательно технические особенности) нововведений, выпущенных на рынок малыми инновационными организациями или организациями-лидерами.

Выбор инновационной стратегии

Инновационная стратегия исходит из принципа «время–деньги». Выбор инновационной стратегии с учетом жизненного цикла продукта учитывает следующее:

1. Зарождение. Этот переломный момент характеризуется появлением зародыша новой системы в среде старой или исходной, что превращает ее в материнскую и требует перестройки всей жизнедеятельности.

2.Рождение. Здесь перелом состоит в том, что реально появляется новая система, сформировавшаяся в значительной степени по образу и подобию систем, ее породивших.

3. Утверждение. Переломом является возникновение сформировавшейся (взрослой) системы, которая начинает на равных конкурировать с созданными ранее, в том числе и родительской. Сформировавшаяся система стремится самоутвердиться и готова к тому, чтобы дать начало появлению новой системы.

4. Стабилизация. Перелом во вступлении системы в такой период, когда она исчерпывает свой потенциал дальнейшего роста и близка к зрелости.

5. Упрощение. Переломный момент, состоящий в начале "увядания" системы, в появлении первых симптомов того, что она прошла "апогей" своего развития: молодость и зрелость уже позади, а впереди старость.

6. Падение. Во многих случаях отмечается снижение большинства значимых показателей жизнедеятельности системы, что и составляет суть перелома.

7. Исход. Этот переломный момент характеризуется завершением снижения большинства значимых показателей жизнедеятельности системы. Она как бы возвращается к своему исходному состоянию и подготавливается к переходу в новое состояние.

8. Деструктуризация. Перелом выражается в остановке всех процессов жизнедеятельности системы и либо в использовании ее в другом качестве, либо в проведении технологии утилизации.

Согласно современной науке, в каждый конкретный период времени конкурентоспособная производственная единица (организация, организация), специализирующаяся на выпуске продукции для удовлетворения определенной общественной потребности, вынуждена работать над товаром, относящимся сразу к трем поколениям техники – уходящему, господствующему и нарождающемуся (перспективному).

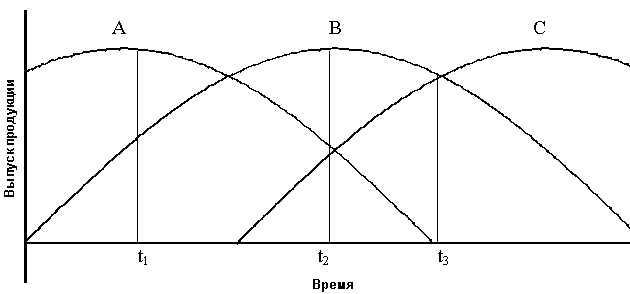

Каждое поколение техники проходит в развитии обособленный жизненный цикл. Пусть организация в отрезок времени от t1 до t3 работает над тремя поколениями техники А, В, С, последовательно сменяющими друг друга.

Циклы выпуска сменяющих друг друга продуктов (А, В, С).

На стадии зарождения и начала роста выпуска продукта В (момент t1) затраты на его производство еще велики, спрос же пока мал, что ограничивает экономически оправданный объем производства. В этот момент объем выпуска продукта А (предыдущего поколения) весьма велик, а продукт С еще вообще не выпускается. Циклы выпуска сменяющих друг друга продуктов (А, В, С).

На стадии зарождения и начала роста выпуска продукта В (момент t1) затраты на его производство еще велики, спрос же пока мал, что ограничивает экономически оправданный объем производства. В этот момент объем выпуска продукта А (предыдущего поколения) весьма велик, а продукт С еще вообще не выпускается.

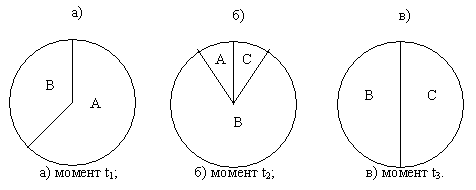

Диаграммы структуры выпуска продукции организации в различные моменты времени. На стадии стабилизации выпуска продукции поколения В (момент t2, этапы насыщения, зрелости и стагнации) его технология полностью освоена; спрос весьма велик. Это период максимального объема выпуска и наибольшей совокупной прибыльности данного продукта. Выпуск продукта А упал и продолжает падать (диаграмма «б»). С появлением и развитием нового поколения техники (продукта С), обеспечивающего более эффективное выполнение той же функции, начинается падение спроса на продукт В (момент t3) – объем его производства и прибыль, им приносимая, сокращаются, поколение же техники А вообще существует лишь в качестве реликта.

Видно, что стабильная величина совокупного дохода организации обеспечивается правильным распределением усилий между сменяющими друг друга продуктами (поколениями техники). Достижение такого распределения и является целью формирования и осуществления научно-технической политики организации. Оптимизация этой политики требует знаний о технических и технологических возможностях каждого из сменяющих друг друга (и конкурирующих между собой) поколений техники. По мере освоения того или иного технического решения его реальная способность к удовлетворению соответствующих потребностей общества и экономические характеристики изменяются, что обуславливает циклический характер развития поколений техники.

Однако определяющим в формировании конкурентоспособной научно-технической политики организации служит то обстоятельство, что средства в развитие и освоение продукта нужно вкладывать значительно раньше, чем будет получен реальный эффект в виде завоеваний прочный позиций на рынке. Поэтому стратегическое планирование инновационной деятельности требует прогнозирования тенденций развития каждого поколения соответствующей техники на всех стадиях его жизненного цикла. Необходимо знать, в какой момент предлагаемое к освоению поколение техники достигнет максимума развития, когда к этой стадии придет конкурирующий продукт, когда целесообразно начать освоение, когда – расширение, а когда наступит спад производства.

Размышления о рациональной научно-технической стратегии для нашей страны, имеющей в ряде отраслей технологическое отставание, наводит на мысль об острой необходимости опережения других стран в создании технических новшенств. Достаточно высокий интеллектуальный и методологический уровень в нашей стране для этих целей имеется.

Рассмотрим это на следующей схеме, где приведены расходящиеся кривые роста какой-либо человеческой потребности и возможности в ее удовлетворении определенной технической системы, что находит свое отражение в соответствии параметров. Диаграммы структуры выпуска продукции организации в различные моменты времени. На стадии стабилизации выпуска продукции поколения В (момент t2, этапы насыщения, зрелости и стагнации) его технология полностью освоена; спрос весьма велик. Это период максимального объема выпуска и наибольшей совокупной прибыльности данного продукта. Выпуск продукта А упал и продолжает падать (диаграмма «б»). С появлением и развитием нового поколения техники (продукта С), обеспечивающего более эффективное выполнение той же функции, начинается падение спроса на продукт В (момент t3) – объем его производства и прибыль, им приносимая, сокращаются, поколение же техники А вообще существует лишь в качестве реликта.

Видно, что стабильная величина совокупного дохода организации обеспечивается правильным распределением усилий между сменяющими друг друга продуктами (поколениями техники). Достижение такого распределения и является целью формирования и осуществления научно-технической политики организации. Оптимизация этой политики требует знаний о технических и технологических возможностях каждого из сменяющих друг друга (и конкурирующих между собой) поколений техники. По мере освоения того или иного технического решения его реальная способность к удовлетворению соответствующих потребностей общества и экономические характеристики изменяются, что обуславливает циклический характер развития поколений техники.

Однако определяющим в формировании конкурентоспособной научно-технической политики организации служит то обстоятельство, что средства в развитие и освоение продукта нужно вкладывать значительно раньше, чем будет получен реальный эффект в виде завоеваний прочный позиций на рынке. Поэтому стратегическое планирование инновационной деятельности требует прогнозирования тенденций развития каждого поколения соответствующей техники на всех стадиях его жизненного цикла. Необходимо знать, в какой момент предлагаемое к освоению поколение техники достигнет максимума развития, когда к этой стадии придет конкурирующий продукт, когда целесообразно начать освоение, когда – расширение, а когда наступит спад производства.

Размышления о рациональной научно-технической стратегии для нашей страны, имеющей в ряде отраслей технологическое отставание, наводит на мысль об острой необходимости опережения других стран в создании технических новшенств. Достаточно высокий интеллектуальный и методологический уровень в нашей стране для этих целей имеется.

Рассмотрим это на следующей схеме, где приведены расходящиеся кривые роста какой-либо человеческой потребности и возможности в ее удовлетворении определенной технической системы, что находит свое отражение в соответствии параметров.  По рисунку можно видеть, что потребность удовлетворяется лишь на момент создания новой системы. В любой другой момент времени между потребностью и возможностью системы удовлетворить спрос появляется вилка – неудовлетворенный спрос. Рисунок показывает, что необходимо создавать технические решения (изобретения) таких систем, возможности которых, на момент создания, значительно превышали бы потребность (точка В). Тогда появляется временной лаг, в течение которого (даже при существующих темпах технологического развития, что отражается на рисунке переносом кривой 2 до пунктирной линии, проходящей через точку В!) есть возможность удовлетворения потребности вплоть до момента времени.

За это время можно решить многие важные вопросы (например, получив патенты-аналоги в странах, где возможна реализация данных технических решений, можно продать лицензии и/или организовать совместное производство, внося в их уставный капитал НМА – нематериальные активы). Все это соответствует путям современного развития, на который вступили все высокотехнологичные страны технологического ядра и 1-го технологического круга.

Безусловно, следует отметить, что совершить такие «прорывы» в создании принципиальных новшенств можно только на очень сильной методолого-технологической базе. Ниже при обсуждении методов поиска идей инноваций нами будет показано, что эффективными инструментами создания таких новшенств в нашей стране являются технологии теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и функционально-стоимостного анализа (ФСА) систем.

Полный цикл жизни отдельного поколения техники (от первых научных разработок принципа действия до снятия с промышленного производства) в условиях рыночной экономики, как правило, охватывает как минимум три частных цикла: научный, изобретательский и производственный. Названные циклы на протяжении жизни одного поколения техники друг за другом последовательно, но с некоторым взаимным наложением во времени.

Многочисленными исследованиями доказано, что между этими циклами имеется статистическая связь через временной лаг, равный определенному средневероятному промежутку времени. Этот лаг располагается между моментом появления технического решения (либо между моментом оформления, регистрации технической идеи, проекта и т.д., например, получением патента на изобретение) и моментом максимального объема использования этой идеи, проекта и т.д. в промышленности.

В связи с этим в рамках инновационной стратегии организации ее корпоративный инновационный центр (или иной элемент структуры организации, ответственный за данные функции) должен тщательно отслеживать отечественные и мировые тенденции развития науки и техники. По рисунку можно видеть, что потребность удовлетворяется лишь на момент создания новой системы. В любой другой момент времени между потребностью и возможностью системы удовлетворить спрос появляется вилка – неудовлетворенный спрос. Рисунок показывает, что необходимо создавать технические решения (изобретения) таких систем, возможности которых, на момент создания, значительно превышали бы потребность (точка В). Тогда появляется временной лаг, в течение которого (даже при существующих темпах технологического развития, что отражается на рисунке переносом кривой 2 до пунктирной линии, проходящей через точку В!) есть возможность удовлетворения потребности вплоть до момента времени.

За это время можно решить многие важные вопросы (например, получив патенты-аналоги в странах, где возможна реализация данных технических решений, можно продать лицензии и/или организовать совместное производство, внося в их уставный капитал НМА – нематериальные активы). Все это соответствует путям современного развития, на который вступили все высокотехнологичные страны технологического ядра и 1-го технологического круга.

Безусловно, следует отметить, что совершить такие «прорывы» в создании принципиальных новшенств можно только на очень сильной методолого-технологической базе. Ниже при обсуждении методов поиска идей инноваций нами будет показано, что эффективными инструментами создания таких новшенств в нашей стране являются технологии теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и функционально-стоимостного анализа (ФСА) систем.

Полный цикл жизни отдельного поколения техники (от первых научных разработок принципа действия до снятия с промышленного производства) в условиях рыночной экономики, как правило, охватывает как минимум три частных цикла: научный, изобретательский и производственный. Названные циклы на протяжении жизни одного поколения техники друг за другом последовательно, но с некоторым взаимным наложением во времени.

Многочисленными исследованиями доказано, что между этими циклами имеется статистическая связь через временной лаг, равный определенному средневероятному промежутку времени. Этот лаг располагается между моментом появления технического решения (либо между моментом оформления, регистрации технической идеи, проекта и т.д., например, получением патента на изобретение) и моментом максимального объема использования этой идеи, проекта и т.д. в промышленности.

В связи с этим в рамках инновационной стратегии организации ее корпоративный инновационный центр (или иной элемент структуры организации, ответственный за данные функции) должен тщательно отслеживать отечественные и мировые тенденции развития науки и техники.

|

| Методический аппарат выявления мировых и отечественных тенденций развития науки и техники |

| Все знать невозможно, но обо всем можно догадываться. Валентин Борисов Для успешного решения этой задачи сотрудникам организаций, вставших на путь инновационного развития, необходимо уметь с современной информацией, анализировать ее мощные потоки. Существующий методический аппарат выявления мировых и отечественных тенденций развития науки и техники на базе анализа массивов документов, в конечном счете, можно свети к следующим пяти основным методам: 1. Метод структурно-морфологического анализа. Этот метод предназначен для выявления внутреннего состава предметной области, фиксации появления принципиально новых разработок (идей, технических решений и т. п.), что позволяет обоснованно формировать стратегию научно-технического прогресса (НТП) на уровне технологических цепочек. 2. Метод определения характеристик публикационной активности. Его специфика связана с тем, что поток документов ведет себя как система, подчиняясь циклическому развитию; отслеживая эти циклы, можно определить, на каком этапе жизненного цикла находится предметная область в той или иной стране. Это дает возможность предлагать корректные рекомендации по формированию НТП на отраслевом уровне. 3. Метод, базирующийся на выявлении групп патентных документов с семейством патентов-аналогов большой мощности, или просто метод выявления патентов-аналогов. Его сущность исходит из того, что организации патентуют за рубежом в основном только те идеи, которые имеют практическую значимость. Поэтому, выявляя направления, в которых мощность патентов-аналогов растет быстрее, удается тем самым устанавливать направленность деятельности ведущих фирм в развитии производственного потенциала. 4. Метод терминологического и лексического анализа. Терминологический анализ базируется на предположении о том, что при использовании исследователями идей из других областей знаний происходит смена терминологического аппарата. Это связано с крупными структурными сдвигами, которые первоначально не отслеживаются никакими другими методами1. Поэтому метод терминологического анализа позволяет выявить зарождение принципиальных инноваций на ранних этапах и спрогнозировать направленность ожидаемых изменений. Лексический анализ текстов аналогичен терминологическому анализу; различие лишь в том, что рассматриваются не конкретные термины, а словосочетания (лексические единицы). 5. Метод показателей основывается на том, что каждая техническая система описывается набором показателей, которые в меру научно-технического прогресса совершенствуются, что отражается в документах. Изучая динамические характеристики показателей технических систем, можно получить четкое представление о тенденциях, имеющихся в мировой и отечественной практике и научных изысканиях. |

| Общие принципы разработки инновационной стратегии |

Принципы – это якорь, который всегда нужно поднимать, чтобы плыть вперед. Геннадий Матюшов

Принципы как перила – полезны лишь для тех, кто боится упасть. Салек Пинигин

Общая последовательность подготовки исходной информации для принятия управленческих решений по формированию научно-технической политики состоит из нескольких блоков.

Первый – разработка морфологической классификации предметной области. Такая классификация представляет собой формализованную таблицу, в которой технологическая (техническая) цепочка производства разбита на элементы по определенным аспектам (операция, принцип действия, используемые материалы и т.д.). Причем для каждого элемента формируется перечень возможных альтернативных способов осуществления. В самом упрощенном виде морфологическая классификация представляет собой таблицу, в которой возможны любые сочетания между вариантами аспектов деления.

Второй блок – разработка рубрикатора предметной области, например, в терминах Международной патентной классификации (МПК) изобретений. Рубрикатор представляет собой набор рубрик, по которым из разных источников производится отбор документов по интересующей проблематике.

Соответственно третий, четвертый и пятый блоки – информационный поиск исходной информации; анализ полученных результатов; определение рекомендаций по формированию научно-технической политики предприятий (фирм) для лиц, принимающих решения (ЛПР).

Проведенные исследования и полученные благодаря им результаты позволяют выявить моменты развития и смены поколений техники, определить намечающиеся тенденции, прогнозировать дальнейшие изменения в технике и технологиях с целью оптимизации научно-технической политики. Все это служит основой для выработки рекомендаций относительно инвестиционной политики и планирования вложений ресурсов.

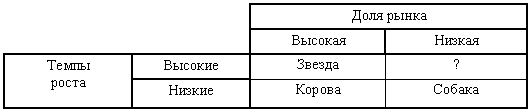

Направления выбора инновационной стратегии с учетом рыночной позиции (контролируемая доля рынка и динамика его развития, доступ к источникам финансирования и сырья, позиции лидера или последователя в отраслевой конкурентной борьбе) показаны ниже. Выбор стратегии осуществляется по каждому направлению, выделенному при постановке цели. Упрощенная модель выбора разработана Бостонской консультативной группой (BKG) и предназначена для выбора стратегии в зависимости от доли рынка и темпов роста в отрасли.

В соответствии с этой моделью организации, завоевавшие большие доли рынка в быстрорастущих отраслях («звезды»), должны выбирать стратегию роста. Организации, имеющие высокие доли в стабильных отраслях («дойные коровы»), выбирают стратегию ограниченного роста. Их главная цель – удержание позиций и получение прибыли для выплаты стабильных дивидендов.

Направления выбора инновационной стратегии.

Организации, имеющие малую долю рынка в медленно растущих отраслях («собаки») выбирают стратегию отсечения лишнего и реструктуризации своего бизнеса.

Направления выбора инновационной стратегии.

Организации, имеющие малую долю рынка в медленно растущих отраслях («собаки») выбирают стратегию отсечения лишнего и реструктуризации своего бизнеса.

Матрица Бостонской консультативной группы.

Для организаций, слабо закрепившихся в быстрорастущих отраслях, ситуация требует дополнительного анализа, так как ответ неоднозначен. Выбирая варианты инновационной стратегии, организация может воспользоваться матрицей типа «продукция – рынок».

Матрица «продукция – рынок»

Матрица Бостонской консультативной группы.

Для организаций, слабо закрепившихся в быстрорастущих отраслях, ситуация требует дополнительного анализа, так как ответ неоднозначен. Выбирая варианты инновационной стратегии, организация может воспользоваться матрицей типа «продукция – рынок».

Матрица «продукция – рынок»

Принимая ту или иную стратегию, руководство организации должно учитывать четыре фактора: 1. Фактор риска. Он предполагает знание уровня риска, который организация считает приемлемым для каждого из принимаемых решений. 2. Фактор знания прошлых стратегий и результатов их применения. Его учет позволит организации более успешно разрабатывать новые. 3. Фактор времени. К сожалению, нередко хорошие идеи терпели неудачу потому, что были предложены к осуществлению в неподходящий момент. 4. Фактор реакции на владельцев. Стратегический план разрабатывается менеджерами организации, но часто акционеры, безусловно, могут оказывать силовое давление на его изменение. Менеджменту организации стоит иметь в виду этот фактор. Разработка инновационной стратегии может осуществляться тремя путями: 1) сверху вниз; 2) снизу вверх; 3) с привлечением специализированной консалтинговой организации. В первом случае стратегический план разрабатывается руководством организации и как приказ доводится на все уровни управления. При разработке «снизу вверх» каждое подразделение (служба маркетинга, финансовый отдел, производственные подразделения, корпоративный инновационный центр (КИЦ) и др.) разрабатывает свои рекомендации по составлению стратегического плана в объеме своей компетенции. Затем эти предложения поступают руководству организации, которое обобщает их и принимает окончательное решение. Это позволяет использовать опыт, накопленный в подразделениях, непосредственно связанных с изучаемыми проблемами и создает у работников впечатление общности всей организации в разработке стратегии. В третьем случае организация, безусловно, может воспользоваться также услугами консультантов для исследования организации и выработки инновационной стратегии. |

| Инновационный процесс |

http://innovation-management.ru/innovaczionnyj-proczess

| Распределение труда: одни кукарекуют, другие обеспечивают рассвет. Юрий Рыбников Инновационный процесс в общем виде означает последовательность перехода от идеи возможного нововведения до создания, продажи и диффузии этого нововведения. Инновационный процесс означает инновационную деятельность какого-либо субъекта экономики, т. е. процесс, направленный на разработку, на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки. Сущность инновационного процесса проявляется в том, что он представляет собой целенаправленную цепь действий по инициации инновации, по разработке новых продуктов и операций, по их реализации на рынке и дальнейшей диффузии. По И.Т. Балабанову, инновационный процесс включает в себя семь элементов, соединение которых в единую последовательную цепочку образует структуру инновационного процесса. К этим элементам относятся: • инициация; • маркетинг инновации; • выпуск (производство) инновации; • реализация инновации; • продвижение инновации; • оценка экономической эффективности инновации; • диффузия инновации. Началом инновационного процесса является инициация. Инициация (от лат. initiatio – совершение таинств) – это деятельность, состоящая в выборе цели инновации, постановке задачи, выполняемой инновацией, поиске идеи инновации, ее технико-экономическом обосновании и в материализации идеи. Материализация идеи означает превращение идеи в вещи (товар), т.е. в имущество, новый продукт, в документ имущественного права (лицензию на право использования ноу-хау, технологии) и в документ по технологической операции. Инициация не только является отправной точкой инновационного процесса, но и основой для дальнейшего нормального хода протекания самого инновационного процесса. После обоснования нового продукта (операции) проводятся маркетинговые исследования предлагаемой инновации. В ходе маркетинговых исследований изучается спрос на новый продукт или операцию, определяется количество или объем их выпуска, если они лимитируются, определяются потребительские свойства и товарные характеристики, которые следует придать инновации, как товару, выходящему на рынок. Затем производится продажа инновации, т.е. появление на рынке небольшой партии инновации, ее продвижение, оценка эффективности и диффузия. Продвижение инновации представляет собой комплекс мер, направленных на реализацию инноваций (передача информации, реклама, организация процесса торговли и др.). Результаты реализации инновации и затраты на ее продвижение подвергаются статистической обработке и анализу, на основании чего рассчитывается экономическая эффективность инновации. Инновационный процесс заканчивается диффузией инновации. Диффузия (лат. diffusio – распространение, растекание) инновации представляет собой распространение однажды освоенной инновации в новых регионах, на новых рынках и новой финансово-экономической ситуации. Диффузия может быть связана с изменением характеристики финансовой инновации и условий ее продвижения (изменение размера процентной ставки банком, сроков депозитного вклада и др.), с захватом новых рынков сбыта. |

| Инициация – начальный этап инновационного процесса |

| Умы бывают трех родов: один все постигает сам; другой может понять то, что постиг первый; третий – сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может Никколо Макиавелли Инновационный процесс начинается с постановки задачи нововведения, с выбора цели этой инновации, т.е. с инициации. Как уже указывалось, инициация – это деятельность, состоящая в выборе цели инновации, постановке задачи, выполняемой инновацией, поиске идеи инновации, се технико-экономическом обосновании и в материализации идеи. Началом инициации является определение цели инновации и те задачи, которые она должна решить. Затем следует поиск идеи, которую следует заложить в качестве фундаментальной основы инновации. Поиск идеи является весьма трудоемким процессом и требует творческого подхода. Это процесс творческий, он производится с помощью специально разработанных методик, часть из которых будут рассмотрены ниже. После того как идея найдена, необходимо ее обосновать. Технико-экономическое обоснование идеи – это подтверждение экономической целесообразности, необходимости и технической возможности материализации найденной инновационной идеи в ведущую форму, т. е. в новый продукт. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) идеи включает в себя следующие основные операции: а) обоснование выбранной идеи из всех имеющихся идей по одному или по системе критериев выбора; б) обоснование необходимости разработки данного инновационного проекта для крупных технологий; в) определение возможности превращения идеи в материальную форму (новый продукт), пригодную для продажи на рынке; г) изучение и выбор рынка по конкретному месту выхода инновации на этот рынок; д) обоснование времени выхода инновации на рынок; е) расчет затрат на производство и реализацию инновации; ж) расчет эффективности производства и реализации инновации. Результатом технико-экономического обоснования выбранной идеи является ее оформление в форме рыночного товара, что означает материализацию идеи в новый продукт или операцию в виде товара, готового к продаже. |

| Методы поиска идеи |

| Чтобы удивиться, достаточно одной минуты; чтобы сделать удивительную вещь, нужны долгие годы. Клод Адриан Гельвеций Мысль кажется оригинальной, если пришла не в голову. Геннадий Малков Возникновение методов поиска новых идей всегда связано с кризисом в науке. А любая наука ставит своей целью истолкование и объяснение того, что происходит в человеческом мозгу после того, как он собрал все данные о данном явлении. Известно, что явления в науке бывают нормальные и аномальные. К первым относят такие явления, которые происходят в соответствии с ранее принятой концепцией. Их можно объяснить, уточнить и совершенствовать путем построения моделей. Одновременно с нормальными явлениями в науке постепенно накапливаются аномальные явления. Последние не могут быть объяснены на базе ранее принятых теорий и не укладываются в рамки действующих концепций. Когда происходит выброс аномальных явлений наружу и они сталкиваются в науке с нормальными явлениями, возникает кризис. А это означает, что возник период неразберихи (хаоса), когда явно противоположные теории и модели соревнуются между собой. Для разрешения такого кризиса нужен поиск новых путей. Идея (от греч. idea – понятие, представление) инновации означает общее понятие об использовании определенных новшеств для претворения в жизнь какого-то замысла. Замысел – осознание потребности, он является отправной точкой всякого творческого процесса. Поэтому поиск идеи инновации есть процесс творческий. А творчество представляет собой взаимодействие человека как субъекта данного процесса с объективной реальностью. При этом взаимодействии человек, опираясь на объективные законы, создает качественно новые ценности как материальные, так и нематериальные. В творческом процессе можно выделить три основных этапа: 1) замысел – появление самой идеи; 2) превращение идеи в план работы; 3) реализацию плана работы, т.е. воплощение идеи в материальную форму (вещь). Эти этапы носят условный характер, так как в творческой деятельности человека жесткого закрепления последовательности этапов нет. Каждый этап – это целостный элемент системы, но в то же время он связан с другими элементами и постоянно проникает в эти другие этапы творческого процесса. Первый этап творческого процесса связан с появлением замысла – идеи инновации. Причиной появления идеи инновации является, как правило, возникшее противоречие между существующими продуктами и операциями и новыми условиями хозяйствования, новой технической, технологической и финансово-экономической ситуацией. Существующие продукты (явления) отражают имеющиеся знания. Новые условия хозяйствования (новая ситуация) отражают новые факторы, воздействующие на реализацию существующих (старых) продуктов и операций. Поэтому возникает проблема устранения несоответствия старого объекта новым факторам. Целью второго этапа творческого процесса является необходимость решения данной проблемы, т.е. превращение появившейся идеи в план работы по устранению выявленного противоречия. На этом этапе человек, опираясь на свои знания, на свой и чужой опыт, интуицию, составляет план мероприятий по изменению данного продукта или операции. Использование чужого опыта означает, что данный этап творческого процесса опирается на купленные секреты производства («ноу-хау»), лицензии, патенты, на анализ и переработку информации, доступной для исследователя. Третий этап творческого процесса связан с воплощением возникшей идеи в новый продукт или операцию. На этом этапе реализуется ранее намеченный план мероприятий, анализируется его результативность, и при необходимости в него вносятся соответствующие изменения и коррективы. В познавательном процессе инновации важная роль принадлежит наблюдениям, анализу и синтезу явлений, научной абстракции, построению гипотез, а также прогнозированию технических и экономических показателей и явлений. Однако при наблюдении человек ограничивается лишь чувствительным познанием и инструментальным изучением определенного явления, тогда как анализ и синтез представляют собой двуединый прием познания и один из элементов процесса абстрактного мышления. Анализ (от греч. analysis – разложение, расчленение) представляет собой метод научного исследования, состоящий в мысленном или фактическом разложении целого на составные части, а синтез (от греч. synthesis – сочетание, составление) – метод исследования предмета (явления), состоящий в познании его как единого целого, в единстве и взаимной связи его частей. В ходе анализа, идя от конкретного к абстрактному, исследователь разлагает изучаемое явление на составные части, затем каждая из них может исследоваться самостоятельно. В процессе синтеза, идя от абстрактного к конкретному, исследователь соединяет родственные между собой элементы, воссоздает из отдельных частей единое целое. Синтез показывает, что элементы изучаемого явления находятся в единстве, обусловливают друг друга и оказывают определенное влияние на другие явления. Единство анализа и синтеза проявляется в том, что операция выступает как совокупность отдельных элементов и признаков. Цепочка диалектической взаимосвязи анализа и синтеза, предложенная академиком Б.М. Кедровым, наглядно характеризует их единство и взаимопереходы в человеческом познании: а А(s) A + S S(A), (2) где а, s – зародышевые, а А, S – зрелые формы анализа и синтеза систем Важным методом исследования технико-экономических отношений является научная абстракция. Последняя (от лат. abstractio – отвлечение) означает мысленное отвлечение ряда свойств предметов и отношений между ними. Абстракции представляют собой выработанные людьми в их мышлении обобщенные понятия, отвлеченные от непосредственной конкретности изучаемого явления, но отражающие его главное содержание. Исходным пунктом для абстракции является объективная реальность, а сам процесс абстрагирования выступает как последовательное отвлечение от несущественного с тем, чтобы выявить в нем основу его реальности и всех его связей. Научная абстракция применяется как на уровне качественного теоретического анализа процессов, так и на уровне количественного исследования всех процессов для выявления количественных взаимосвязей между отдельными показателями инновационного процесса. Роль абстрагирования в исследовании инноваций весьма велика, т.к. в отличие от естественных наук при анализе отношений в инновационном процессе нельзя применять технические средства. Формирование любой идеи начинается с построения гипотезы. Гипотеза (от греч. hipothesis – основание) означает научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее ее технического обоснования и проверки на опыте. Она есть форма перехода от известного к неизвестному. Всякая гипотеза должна объяснить определенное явление. В случае, если она не дает такового, эта гипотеза заменяется на другую. Критерием гипотезы является ее проверяемость. С гипотезой связано предвидение (прогнозирование) нового. Прогноз (от греч. prognosis – предсказание)основывается на результатах познания человеком объективных законов и носит вероятностный характер. Более подробно с технологиями прогнозирования можно ознакомиться в работах. Самая простая форма прогноза – предсказание на основе повторяемости событий. Есть формы предвидения по аналогии, а также прогноза, основанного на познании объективных законов. При прогнозах большую роль играет воображение, под которым понимают способность построения субъектом наглядных образов (моделей) на основе преобразования представлений о ранее не воспринимающихся предметах и явлениях. Оно тесно связано с интуицией и инсайтом. Интуиция (от лат. intueri — пристально смотреть) представляет собой способность как бы внезапно, без обдумывания находить решение проблемы. Интуитивное решение возникает как внутреннее просветление мысли. Интуиция – непременный компонент творческого процесса. Психология рассматривает интуицию во взаимодействии с чувствительным и логическим познанием и практической деятельностью как непосредственное знание в его единстве со знанием опосредованным, ранее приобретенным (обработанным в подсознании). Инсайт – это осознание решения проблемы, его переживают как неожиданное озарение. В момент инсайта решение осознается ясно, но эта ясность часто носит кратковременный характер и нуждается в сознательной фиксации решения. Творческий процесс сегодня поддерживается большим количеством различных методов поиска новых идей. Ниже нами дана общая характеристика наиболее известных и используемые из них, а именно: метода проб и ошибок, мозгового штурма, контрольных вопросов, морфологического анализа, фокальных объектов, синектики и др. |

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 678; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!