КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Антиинфляционная политика

|

|

|

|

Виды инфляции и ее последствия.

Сущность, причины и измерение инфляции

План

1. Сущность, причины и измерение инфляции

Термин инфляция (в переводе с латинского - вздутие) впервые стал употребляться в Америке в период Гражданской войны 1861 —1865 гг. Однако проявления инфляции известны людям с тех пор, как в хозяйственном обмене начали широко использоваться деньги. Гораздо раньше возникновения этого термина появились и первые научные концепции инфляции.

Родоначальником теории инфляции можно считать шотландского экономиста и государственного деятеля Дж. Ло, предпринявшего в начале XVIII в. одну из первых в Европе попыток ввести в обращение бумажные деньги. В своей наиболее известной работе "Деньги и торговля, рассматриваемые с предложением об обеспечении нации деньгами" (1705 г.) Дж. Ло предлагал организовать выпуск бумажных денег для обогащения страны.

Став в начале 1720 г. министром финансов Франции, Дж. Ло издал распоряжение о возможном обмене бумажных денег на золотые и серебряные монеты. Однако когда такое требование последовало, его выполнение на практике оказалось невозможным вследствие чрезмерного выпуска бумажных денег. Вскоре банк объявил себя банкротом - бумажные деньги упали до десятой части их стоимости. Многие даже крупные состояния были разорены, уцелела лишь земельная собственность. Все это привело к катастрофической инфляции, которая в конечном счете уничтожила и саму систему Ло.

В докапиталистическую эпоху инфляция протекала медленно и не вызывала сколько-нибудь серьезных социально-экономических катаклизмов. С переходом к капитализму положение изменилось. При капитализме радикально меняются природа и роль денег в экономическом процессе. Если прежде деньги выступали как промежуточный момент товарной сделки и как средство накопления богатства, то теперь главная роль денег состоит в том, что они необходимая предпосылка кругооборота капитала и его неотъемлемый элемент.

Все больше и больше золота приходится добывать только для того, чтобы чеканить из него монеты и пускать их в обращение. Поэтому с самого возникновения капитализм создает и ставит себе на службу в растущих масштабах кредитные деньги (сначала векселя, затем банкноты), которые успешно обслуживают все большую часть расчетов вместо золота. Золото же используется в качестве базы для развития кредитных денег. Ему отводится роль гаранта ценности кредитных денег путем их разменности на золото. Однако в XX в. после устранения золота из денежной системы приобретение каждой денежной единицей ценности прямо зависело от объема и структуры благ товарного мира, ценность которых выражали деньги. Это означает, что покупательная способность денег формируется теперь на основе соотношения денежной и товарной массы. Если денег в экономике становится больше, чем товаров, ценность денежной единицы падает. Это и есть ИНФЛЯЦИЯ. Оборотной стороной падения ценности денег в рыночной экономике является рост товарных цен. В командной системе, где цены на товары контролируются административными органами, падение покупательной способности денег проявляется в дефиците материальных благ.

Таким образом, изменение природы денег, превращение ее из товарной в кредитную, привело к тому, что в XX в. инфляция стала массовым явлением, приобрела интернациональный характер, стала оказывать разрушительное воздействие на все стороны экономических отношений.

Кроме того, важным фактором ускорения инфляции в XX в. явился стремительный рост государственных расходов, который предсказывал А. Вагнер. Для их финансирования государство, используя свое монопольное положение на эмиссию денег, стало все чаще прибегать к услугам печатного станка, что увеличивало наличную денежную массу сверх потребностей товарного обращения.

Следующая причина ускорения инфляции — массовое развитие и упрочение монополии профсоюзов, которая резко ограничивает возможности рыночного механизма определять приемлемую для экономики ставку заработной платы. Наконец, в современных условиях инфляционным фактором выступает и монополия крупных фирм на определение цены и собственных издержек производства, особенно в отраслях так называемого первого передела (сырье, топливо, энергия).

Все это привело к тому, что цены на протяжении всего XX в. шли стремительно вверх.

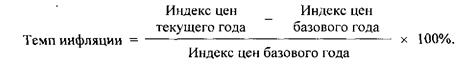

Инфляция измеряется с помощью индекса потребительских цен, который рассчитывается по отношению к базовому периоду. Темп инфляции можно определить следующим образом:

Существует и такой способ измерения инфляции, как правило величины 70. Он позволяет посчитать число лет, на протяжении которых происходит удвоение уровня цен. Например, в России в 1992 г., когда среднегодовая инфляция составила около 2600%, цены удваивались практически каждые 10 дней. В 1993 г., при сокращении инфляции до 1000%, удвоение цен происходило на протяжении 26 дней.

При такой инфляции, разумеется, деньги утрачивают все или часть своих функций. В крайнем своем проявлении инфляция приводит к потере доверия к денежным знакам и к возрождению натурального (бартерного) обмена, что и имело место в российской экономике в первой половине 90-х гг.

Обобщая сказанное выше, следует отметить, что инфляция — продукт развития денежного хозяйства и представляет собой монетарное явление: происходит обесценивание денег вследствие того, что в экономике их становится больше, чем нужно для обслуживания товарного хозяйства.

Вывод в том, что инфляция зарождается на базе дисбаланса спроса и предложения в денежной экономике и проявляется в росте общего уровня цен при снижении покупательной силы денег, вытекает из формулы обмена количественной теории денег:

MV=PY,

где Р — уровень цен; М — денежная масса;

V - скорость обращения денег; Y - объем ВВП.

Из данной формулы следует, что уровень цен прямо пропорционален совокупным расходам покупателей на приобретение производимых благ MV и обратно пропорционален реальному объему производства Y:

Р = MV/Y.

Отсюда можно вывести три дополнительные причины инфляции:

а) рост денежной массы;

б) повышение скорости обращения денег;

в) падение объемов выпуска продукции.

Первая — рост денежной массы в экономике — может быть следствием ошибочной денежно-кредитной политики Центрального банка (ЦБ), а также бюджетного дефицита, толкающего государство на выпуск дополнительных денег. Опыт показывает, что почти во всех странах инфляция порождается дефицитом государственного бюджета. Правительство печатает новые деньги, так как это прежде всего альтернатива получения налогов.

Второй важнейшей причиной, определяющей темп инфляции, выступает скорость денежного обращения К Классическое уравнение инфляции Р = MVJY не означает, что темпы инфляции совершенно точно равны темпам прироста денежной массы в данный период. Это было бы так, если бы скорость денежного обращения V и реальный объем производства оставались постоянными. На коротких промежутках времени при быстром росте денежной массы влияние других факторов оказывается малозаметным, и она становится решающим фактором.

Однако если темпы роста денежной массы контролируются ЦБ, то значение фактора скорости денежного обращения для темпов инфляции возрастает. Особенно заметным это влияние оказывается во время резкого перехода из одного макроэкономического состояния в другое (например, от низких темпов инфляции к высоким или, наоборот, от высоких к низким).

Третьей причиной инфляции является сокращение реального объема национального производства. Оно может быть обусловлено ростом заработной платы, ведущим к повышению издержек производства, циклическим спадом в экономике, структурной перестройкой промышленности, разрывом хозяйственных связей и т. д.

Сокращение реального объема производства при стабильном уровне денежной массы приводит к повышению темпов инфляции, так как меньшему объему товаров и услуг противостоит прежнее количество денег. Однако эта причина по сравнению с первыми двумя не играет существенной роли в инфляционном процессе.

Основная причина инфляции - рост денежной массы и скорости обращения денег. Он вызывает так называемую инфляцию спроса. Падение производства обусловливает инфляцию издержек,

Источником инфляции может быть высокий уровень монополизма в экономике, а также рыночная власть государства, реализующаяся в административном повышении цен. При анализе причин возникновения инфляции следует иметь в виду и такой фактор, как инфляционные ожидания. Они могут порождать инфляцию или обусловливать ее сохранение даже в том случае, когда объективные причины инфляции (рост денежной массы, падение производства) перестают действовать.

2. Виды инфляции и ее последствия.

В зависимости от того, какие формы принимает инфляционное неравновесие рынков, различают открытую и подавленную (скрытую) инфляцию. Впервые в научный оборот эти понятия ввел шведский экономист Б. Хансен. Открытая инфляция проявляется в продолжительном росте уровня цен, скрытая — в усилении дефицита товapoв и услуг. В рыночной экономике инфляция носит открытый (ценовой) характер, в командно-административной - подавленный. До 1992 г. инфляция в России была подавленной. В зависимости от темпов роста открытая инфляция может протекать с разной скоростью. В связи с этим экономисты различают:

1) ползучую инфляцию, когда рост цен составляет 3-4 % в год; 2) галопирующую, когда инфляционные тенденции принимают стремительный характер и годовой рост цен составляет десятки и сотни процентов;

3)гиперинфляцию — цены растут астрономическими темпами, достигая многих тысяч процентов в год.

Четкую границу между галопирующей инфляцией и гиперинфляцией определить очень трудно, однако формальный критерий существует. Он был введен американским экономистом, учеником М. Фридмена Ф. Каганом, предложившим считать началом гиперинфляции месяц, в котором рост цен впервые превысил 50%, а концом — месяц, предшествующий тому, в котором рост цен падает ниже этой отметки и не достигает ее вновь по крайней мере в течение года. В пересчете на год по принципу сложного процента такая инфляция будет развиваться с годовым темпом порядка 13 000%.

Открытая инфляция может принимать формы инфляции спроса и инфляции издержек.

Инфляция спроса порождается избытком совокупного спроса по сравнению с реальным объемом производства. В ее формировании непосредственное участие принимают покупатели, поэтому такую инфляцию еще называют инфляцией покупателя. Впервые она была исследована в рамках кейнсианского анализа.

Инфляция спроса может вызываться ростом денежной массы (монетарный импульс), увеличением государственных расходов и/или частных инвестиций, а также адаптивными инфляционными ожиданиями, усиливающими скорость денежного обращения.

На начальной стадии инфляции спроса цены увеличиваются медленно, отставая, как правило, от темпов приращения денежной массы. Это связано с тем, что в этот период увеличение спроса сопровождается ростом национального дохода и занятости (пока существуют не использованные производственные факторы: средства производства, рабочая сила, сырье). Кроме того, с увеличением доходов усиливается склонность к сбережению, появляется надежда на покупку товаров отложенного спроса, а также сохраняется "денежная иллюзия" (И. Фишер) — взгляд на инфляцию как на временное явление. Все это сдерживает скорость обращения денег.

На основной стадии инфляции, если денежная масса продолжает увеличиваться, цены "'срываются с цепи" — происходит резкое ускорение темпов их роста, которое усиливается из-за быстрого обращения денег. Падение покупательной силы денег побуждает их владельцев во что бы то ни стало превратить деньги в товары. В результате инфляция воспроизводит себя во всевозрастающих масштабах.

Вторая форма открытой инфляции - рост издержек, который также приводит к повышению уровня цен. Этот процесс получил название инфляции издержек.

Объяснение инфляции издержками впервые было предпринято во второй половине 50-х гг., когда кейнсианская версия о том, что инфляция может быть лишь при полной занятости, не подтвердилась действительностью: в большинстве стран инфляция сочеталась с безработицей и сокращением производства.

Теория инфляции, обусловленная ростом издержек, объясняет рост цен двойной монополией. На рынке сталкиваются, с одной стороны, олигополистические фирмы, а с другой - олигополистические профсоюзы. Инициатором инфляции может быть как одна, так и другая стороны, борющиеся за увеличение своей доли в национальном доходе. Под давлением профсоюзов повышается заработная плата, которая, однако, не отражает рост производительности труда, поэтому, чтобы не сократилась прибыль, предприниматели вынуждены пойти на повышение цен. Предприниматели могут делать и упреждающий удар: закладывать в цены издержки плюс определенный процент на возмещение предполагаемой инфляции.

Инфляция издержек может формироваться на основе роста цен на сырье и энергию. Сырье дорожает, так как изменяются условия добычи, транспортировки, растут цены на импортное оборудование и т. д.

В отличие от открытой инфляции подавленная инфляция характеризуется более или менее стабильным уровнем цен в экономике, однако ее непосредственным проявлением выступает товарный дефицит. Последний также по существу означает обесценивание денег: граждане и фирмы не могут купить необходимые им товары и факторы производства, в результате ценность имеющихся у них денежных средств падает.

Подавленная инфляция возникает, когда государство борется не с причиной, а с ее последствиями — ростом цен. Оно стремится заморозить цены и доходы. Крайним вариантом является административный контроль над ценами и доходами, как это было, например, в плановой системе, а также в ряде европейских стран и США в годы второй мировой войны.

Первым и наиболее пагубным следствием подавленной инфляции на экономику является деформация рыночного механизма, так как система цен уже не способна управлять экономической активностью.

Вторым следствием подавленной инфляции является разрыв между административно установленными ценами и теми ценами, которые выравнивают предложение с инфляционным спросом. Это цены "теневого" рынка, куда перемещаются товары из официального сектора экономики. В результате — товарный голод в официальном секторе и процветание той части экономики, которая занимается перепродажей товаров по ценам равновесия.

Третье следствие заключается в том, что при подавленной инфляции изготовители продукции лишаются ценовых сигналов, что препятствует развитию инвестиционного процесса, расширению производства и предложения товаров. Таким образом, разрушая рыночный механизм, подавленная инфляция пагубно действует прежде всего на производство.

Как же ведут себя потребители в условиях подавленной инфляции? Как уже отмечалось, при открытой инфляции у них формируются адаптивные инфляционные ожидания. При подавленной инфляции возникает другой тип ожиданий, которые можно назвать дефицитными. Они проявляются в мощном ажиотажном спросе, продиктованном не повышением цен, а исчезновением товаров, дефицитом. Этот дефицит имеет свойство раскручиваться: чем сильнее дефицитные ожидания, тем мощнее ажиотажный спрос и острее дефицит. Парадокс состоит в том, что дефицит нельзя ликвидировать количественным наращиванием производства, расширением выпуска товаров. Дефицит - это ценовая проблема. Только переход от подавленной инфляции к открытой и введение свободных цен способны решить проблему товарного дефицита.

Каков общий итог? Если страна идет по пути открытой инфляции, ее экономика имеет шанс на выздоровление и последующее нормальное развитие. Главное условие выздоровления — сохранение рыночного механизма, ценовой системы, пусть и деформированной. Если государство избрало путь подавленной инфляции, от нее избавиться нельзя. Это первый вывод. Второй заключается в том, что при подавленной инфляции общество обречено на беспросветный товарный дефицит.

3. Антиинфляционная политика

Борьба с инфляцией возможна только в масштабах всей экономики силами государства. Однако к антиинфляционным нельзя относить те действия государства, которые касаются не причин, а последствий инфляции (индексация доходов населения, выплаты социальных пособий, административный контроль над ценами и т. п.). Эти и подобные меры не решают проблему инфляции, а откладывают, часто усугубляя, ее на потом. Антиинфляционные меры можно применять только к открытой инфляции, подавленная, как уже отмечалось, не поддается лечению, поскольку ее нельзя измерить. Подавленную инфляцию сначала необходимо превратить в открытую, и лишь после этого вырабатывать меры борьбы с ней.

Бороться с инфляцией — это значит ограничивать ее, удерживать на стабильном уровне цены, но не устранить полностью. Инфляцию нельзя ликвидировать раз и навсегда, поскольку глубинной основой ее существования является циклический характер развития рыночной экономики. Поэтому инфляция и безработица - постоянные спутники рыночного хозяйствования, и государственная политика поддержания полной занятости и стабильности цен — важнейшая цель макроэкономического регулирования.

Чтобы антиинфляционная политика государства была действенной, необходимо прежде всего выявить причины инфляции. Ранее было показано, что инфляция — результат дисбаланса между совокупным спросом и совокупным предложением, когда спрос опережает предложение. Но этот дисбаланс может проистекать как от денежных, монетарных факторов (рост денежной массы, увеличение скорости обращения денег), так и от причин немонетарного характера (монополизация экономики, рост издержек). Однако независимо от того, какие факторы непосредственно вызвали усиление инфляции, ограничение ее возможно лишь при снижении темпов предложения денег. Опыт показывает, что практически во всех странах между темпами инфляции и темпами роста предложения денег существует тесная корреляционная зависимость. А это значит, что в конечном счете "инфляция всегда и везде представляет собой денежный феномен" (М. Фридмен).

Вместе с тем рост денежной массы сверх потребностей товарного оборота может вызываться рядом причин: дополнительной эмиссией денег, бюджетным дефицитом, кредитной политикой ЦБ, неэффективной налоговой системой. Поэтому первоочередные меры правительства должны быть направлены на:

1) уменьшение денежной эмиссии;

2) повышение учетной ставки (ставки рефинансирования);

3) повышение нормы обязательных резервов;

4) сокращение государственных расходов;

5) совершенствование налоговой системы и увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Однако проведение в жизнь этих мероприятий не всегда может дать желаемый результат. Это относится прежде всего к сокращению предложения денег. Неизбежное следствие снижения темпов прироста денежной массы — падение уровня производства и занятости. Хотя эта компромиссная теория инфляции, опирающаяся на кривую Филлипса, некоторыми экономистами подвергается критике, тем не менее она подтверждается практикой. Поэтому правительство имеет возможность осуществлять выбор только в отношении того, как сокращать темп роста денежной массы - резко (шоковая терапия) или постепенно (градуирование).

В России резкое сокращение темпов предложения денежной массы привело к значительному росту неплатежей в экономике и бартеризации хозяйственных связей. Это, в свою очередь, усугубило проблему дефицита государственного бюджета, привело к невыплатам заработной платы многим категориям работников бюджетной сферы, росту внутреннего и внешнего долга. Все это сопровождалось резким спадом производства в промышленности и сельском хозяйстве, что в сочетании с недостаточно стабильной ситуацией на мировых финансовых рынках и внутриполитической обстановкой в стране грозило опасностью девальвации рубля и возобновления инфляции.

В июне 1998 г. правительство России разработало крупномасштабную стабилизационную программу, направленную на недопущение нового витка инфляции и ориентированную прежде всего на активизацию инвестиционного спроса и развитие отечественного производства. Программа предусматривала также некоторое уменьшение налоговых ставок для производителей, увеличение налоговых сборов с физических лиц и резкое сокращение государственных расходов.

Что касается политики градуирования, то она может оказаться успешной, если рост денежной массы и уровня цен не превышает 20-30% в год. Для России первой половины 90-х гг. она была неприемлемой.

Некоторые страны в борьбе с инфляцией использовали адаптационную политику, которая рассматривается как альтернатива монетарным методам ограничения инфляции. В рамках этого направления чаще всего применялась так называемая политика цен и доходов. Вариантов этой политики много, но ее суть заключается в том, что правительство либо "замораживает" цены и номинальные доходы, либо "привязывает" рост цен к росту оплаты труда, а увеличение доходов — к повышению производительности труда. В этом случае сокращение спроса достигается не только за счет уменьшения денег в обороте, но и благодаря подавлению инфляционных ожиданий. Кроме того, "замораживание" цен и заработной платы сдерживает рост издержек, а значит, ограничивает инфляцию продавцов.

Однако противники политики цен и доходов высказывают серьезные сомнения в ее результативности. По их мнению, отмена контроля за ценами и доходами может привести к резкому всплеску инфляции, и прежде всего под действием отложенных инфляционных ожиданий, а также подтягивания "замороженных" цен к их рыночному уровню, определяемому равновесием спроса и предложения. Для недопущения подобного исхода политика цен и доходов может быть эффективным антиинфляционным инструментом лишь при ее продлении на неопределенный срок, что создает опасность перевода открытой инфляции в подавленную.

Таким образом, анализ возможных вариантов антиинфляционной политики показывает, что у правительства, по существу, нет безболезненных приемов борьбы с инфляцией. Однако цена ограничения инфляции может быть разной в зависимости от того, какие методы используются для этих целей. Выбор определяется конкретной социально-экономической и политической ситуацией в стране: уровнем реальных доходов, состоянием промышленности, масштабами бюджетного дефицита, вариантами его финансирования и т. п.

Контрольные вопросы

1. Почему появились кредитные деньги и какова была их роль в развитии инфляционного процесса?

2. Чем определяется покупательная способность денег?

3. Какие факторы обусловили ускорение инфляции в XX в.?

4. Дайте определение индекса цен. Что общего между индексом потребительских цен (ИПЦ) и дефлятором ВВП и в чем различия между ними?

5. Какие причины инфляции можно вывести на основе формулы обмена количественной теории денег?

6. По каким причинам возникает инфляция спроса?

7. Что такое инфляция издержек и как с ней бороться?

8. В силу каких причин скорость денежного обращения может возрастать?

9. Каковы признаки открытой и подавленной инфляции? Почему подавленная инфляция приносит экономике больший вред в долгосрочном периоде, чем открытая?

10. Какие меры может использовать государство для борьбы с инфляционными тенденциями в экономике?

11. Назовите основные инструменты Центрального банка России и другие мероприятия государства, позволившие значительно снизить темпы инфляции в стране к концу 1990-х гг.

Тесты и задачи

1. Какое определение инфляции, на ваш взгляд, правильное?

а) повышение цен в экономике;

б) падение производства;

в) падение покупательной способности денег;

г) явление, возможное как при растущем, так и при стабильном уровне

цен.

2. Что из перечисленного ниже вызывает инфляцию спроса?

а) рост цен на сырье и транспортные услуги;

б) рост процентной ставки;

в) повышение заработной платы на хорошо работающих предприятиях;

г) рост государственных расходов;

д) снижение инвестиций.

3. Инфляция издержек вызывается:

а) падением цен на оборудование, сырье и материалы;

б) ростом цен на факторы производства;

в) избытком совокупного предложения над совокупным спросом;

г) замораживанием заработной платы и цен.

4. Издержки прогнозируемой инфляции проявляются в том, что:

а) должники богатеют за счет кредиторов;

б) она порождает эффект инфляционного налогообложения;

в) фактическая инфляция превышает прогнозируемую.

5. При непрогнозируемой инфляции:

а) издержки инфляции нельзя измерить;

б) происходит перераспределение доходов и богатства от одних групп на

селения к другим;

в) все издержки падают на государственный бюджет.

7. Что из нижеперечисленного не относится к антиинфляционным мерам государства?

а) повышение Центральным банком учетной ставки;

б) продажа государственных ценных бумаг;

в) компенсационные выплаты населению;

г) девальвация национальной валюты.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 2728; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!