- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер

- ВКонтакте

- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚

- LiveJournal

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Гемоглобина больного серповидноклеточной анемией(S)

|

|

|

|

Так как, валин имеет неполярный остаток, который оказывается на поверхности дезоксигемоглобина Ѕ, то это снижает его растворимость и приводит к появлению «липкого» участка на наружной стороне каждой β – цепи гемоглобина Ѕ (рис.50).

Рис.50. Расположение «липких» и комплементарных им участков на

наружной стороне β-цепи гемоглобинов А и S

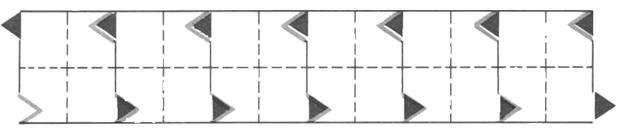

Это способствует полимеризации молекулы гемоглобина Ѕ. «Липкие» концы Нg Ѕ взаимодействуют с комплементарными им участками другой молекулы Нg Ѕ (рис.51), что приводит к образованию агрегатов большой длины – фиб-

Рис.51. Взаимодействие «липких» концов дезоксигемоглобина S с комплементарными им участками другой молекулы дезоксигемоглобина S при образовании длинных агрегатов

Рис.52. Ассоциация молекул дезоксигемоглобина S

рилл (рис.52), деформирующих структуру мембран эритроцитов, придавая им форму серпа (рис.53).

Рис.53. Эритроциты крови больного серповидноклеточной анемией

«Серповидные» эритроциты плохо проходят через капилляры тка- ней, увеличивают вязкость крови, нарушая ее циркуляцию; закупоривают сосуды, создавая местную гипоксию, что повышает образование гемоглобина Ѕ и продолжает деформацию эритроцитов. Некоторые эрит- роциты остаются необратимо серповидными и разрушаются. Нарушение доставки О2 в ткани вызывают боли и некроз клеток в данной области. Через некоторое время пониженное кровоснабжение приводит к некрозу органов, например селезенки, и ее атрофии, и, как следствие, к возник- новению заболевания, получившего название серповидно-клюточнойанемии. Это первый описанный пример молекулярной болезни, которая наследуется как рецессивное заболевание. Почти все замены аминокислот на поверхности гемоглобина безвредны; гемоглобин Ѕ - редкое исключение.

2. Изменение аминокислотного остатка в области активного центра. Между гемом и белковой частью гемоглобина существует около 60 межатомных неполярных контактов. Мутации, нарушающие эти контакты, изменяют структуру активного центра. В этом случае в дефектной субъединице не происходит связывание О2 и это приводит к возникно- вению анемий, заболеваний причиной которых является дефицит О2:

а. Замена в гене α- или β-цепи гистидинов (Гис Е7 и Гис F8) на тирозин. В результате Fе2+ окисляется до Fе3+, не способного к связыванию О2 (рис.54). Гем с окисленным Fе3+ называется ферри-гемом, а гемоглобин, содержащий 2 ферри-гемма, называется метгемоглобином или гемогло- бином М. Если изменение затрагивает 2 цепи, то гемоглобин может переносить только 2 молекулы О2 и развивается заболевание, связанное с дефицитом О2 – цианоз, если все 4 цепи, то это приводит к летальном исходу.

Рис.54. Замена проксимального гистидина (F8) тирозином, приводящая к образованию гемоглобина М

б. Замена фенилаланина СД1 (гидрофобная аминокислота) на серин (гидрофильная аминокислота) (рис.55). Такой гемоглобин называется гемоглобином Хаммерсмита. В результате этой замены нарушается связывание глобина с гемом. В гидрофобный «карман», где находятся гем, начинает проникать вода, из-за присутствия там серина, и окислять Fе2+ до Fе3+. Образуется ферри-гем, в результате чего развивается анемия.

в. В нормальных гемоглобинах в месте пересечения двух α-спиралей В и Е н аходятся глицин, у которого радикалом является водород и поэтому две спирали плотно прилегают друг к друг. В гемоглобине Ривердейла-Бронкса (мутант гемоглобина А) вместо глицина в положении В6 нахо- дятся аргинин с объемным радикалом, который не помещается в узком пространстве, что меняет конформацию молекулы и она становится неста- бильной. Это приводит к разрушению эритроцита и развитию несфероцитарных гемолитических анемий.

Рис.55. Гемоглобин Хаммерсмита

3. Мутации генов α- и β-цепей гемоглобина, затрагивающие разные этапы синтеза этого белка, приводят к понижению скорости трансляции и полному её прекращению. Это становится причиной развития тяжелых форм анемии, известных под названием талассемия. Различают α- и β-талассемии. Молекулярными механизмами возникновения талассемий являются: делеция α-глобинового гена; нестабильность мRНК (замена стоп-кодона в α- цепи на кодирующий кодон приводит к синтезу удлиненной (172 остатка вместо 141 в норме) цепи, которая делает мутантную мRНК чувствительной к действию нуклеаз); нарушение инициации цепей (некоторые β-талассемии возникают в результате дефекта 5 ʹ –нетранслируемой области); преждевременная терминация цепи (замена одного нуклеотида в кодоне лицина ААГ приводит к образованию стоп-кодона УАГ в 17 положении) и т.д.

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 2053; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!