КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Как язык взывает к ребенку

|

|

|

|

Позвольте мне привести примеры многочисленных чудес самого языкового механизма. Хорошо известно, что центральная нервная система снабжает живое существо механизмом для приспосабливания к внешнему миру и что различные органы чувств, нервы и нервные центры, а также мускулы движения или передвижения играют в этом свою роль. Но существование языкового механизма в известном смысле предполагает нечто большее, чем простое наличие материальных факторов. Наличие связи между областями нервных клеток, или «центрами», в коре головного мозга и языком было доказано еще в конце прошлого века. В первую очередь для произнесения слов необходимы два из таких центров — один отвечает за восприятие речи (центр слуховой рецепции), а другой — за ее продуцирование, за движения, необходимые для артикуляции. Поэтому первый является сенсорным центром, а второй — моторным.

В том, что касается внешних аспектов, речевой аппарат имеет органы, в которых прослеживается то же самое разделение. Органический центр уха улавливает звуки речи, а органические центры языка, горла, носа и т.д. производят их. Эти два центра развиваются по отдельности, как с психологической, так и с физиологической стороны. Органы слуха некоторым образом связаны с непостижимым обиталищем психической жизни, где в глубинах бессознательного развивается язык ребенка. Что касается моторики, о ее активности можно сделать вывод по поразительной сложности и точности движений, необходимых для произнесения слов.

Совершенно очевидно, что эта последняя составляющая развивается медленнее и проявляется позднее других. Почему? Это можно объяснить лишь тем, что звуки, которые слышит ребенок, вызывают искусные движения, необходимые для воспроизводства речи.

Это, по всей видимости, в высшей степени логично, ибо, если человеку не дарован врожденный язык (фактически он должен создавать свой собственный), ребенок должен услышать звуки, используемые его народом, прежде чем он сможет их повторить. Следовательно, движения, необходимые для произнесения слов, должны основываться на совокупности звуков, запечатленных в его мозгу, поскольку совершаемые им движения зависят от звуков, которые он слышал и которые сохранил его мозг. Это легко понять, но мы должны помнить, что речь производится с помощью естественного механизма, а не логических умозаключений. Логична сама природа. При изучении природы происходит следующее: прежде всего мы замечаем факты, а затем, осознав их, мы говорим, насколько они логичны, и это естественным образом приводит нас к мысли: «Должно быть, эти события направляет некая разумная сила!» Очевидное влияние такого разумного руководства, действующего творчески, зачастую более заметно в психологических явлениях, чем в чисто физиологических, хотя даже в последних оно в достаточной степени впечатляет, — представьте себе цветы во всей красоте их оттенков и форм. Очевидно, что, когда ребенок рождается, он не обладает ни слухом, ни речью. Что же тогда у него есть? Ничего, но все готово появиться.

Есть два центра, в плане конкретного языка совершенно свободные от любых звуков и любого наследственного влияния. Тем не менее они обладают способностью приспосабливаться к языку и вырабатывать движения, необходимые для произнесения слов. Они являются частью того механизма, который природа использует для развития языка во всей его полноте.

Если мы заглянем еще глубже, то станет очевидным, что, помимо этих двух нервных центров, должны существовать особая восприимчивость и готовность к действию, также централизованные. Таким образом, действия ребенка следуют за его слуховыми ощущениями; все это тщательнейшим образом отлажено, так что с самого рождения ребенок может начать свою работу по адаптации и подготовке к речи.

Сами органы просто составляют еще одну часть этих сложных приготовлений. Наблюдая их, мы видим механизм не менее удивительный, чем тот, что происходит в психологической области. Ухо (орган восприятия речи), формируемый природой в таинственных условиях внутриутробной жизни, является таким тонким и сложным инструментом, что напоминает изобретение музыкального гения. Центральная часть уха напоминает арфу, струны которой могут вибрировать, реагируя на различные звуки в зависимости от долготы последних. Арфа нашего уха снабжена шестьюдесятью четырьмя струнами, расположенными в определенном порядке, и, в силу большой ограниченности пространства, они располагаются по спирали, словно в морской раковине. Несмотря на ограниченное пространство, природа предусмотрела все необходимое для рецепции музыкальных звуков. Но что заставляет струны вибрировать? Ведь, если по ним ничем не ударять, они будут оставаться беззвучными годами, как вышедшее из употребления пианино. Однако перед арфой есть резонирующая мембрана, подобная натянутой коже барабана, и каждый раз, когда звук ударяет по этой барабанной перепонке, струны арфы вибрируют, и наш слух улавливает музыку речи.

Ухо не реагирует на все звуки во Вселенной, поскольку для этого у него недостаточно струн, но имеющиеся в наличии могут резонировать на сложную музыку, и весь язык может быть передан во всей его сложности и изощренности. Инструмент уха создается в прекрасный дородовый период. Если ребенок рождается семимесячным, его ухо уже сформировано и готово к работе. Как же этот инструмент передает звуки, которые до него доходят, посылая их по тончайшим нервным волокнам в ту точку мозга, где расположены специальные центры для их восприятия? Это еще одна из тайн природы.

А как формируется речь после рождения? Психологи, специально изучавшие новорожденных, утверждают, что слух развивается медленнее всех других чувств. Он настолько неактивен, что некоторые утверждают, что дети рождаются глухими. Они не реагируют ни на какой шум, если только его не заставляют. На мой взгляд, в этом скрыт мистический смысл. Мне кажется, здесь стоит предполагать не отсутствие чувствительности, а скорее глубокое вбирание в себя звука, концентрацию чувствительности в языковых нервных центрах, особенно в тех которые накапливают слова. Я полагаю, что эти центры специально созданы для овладения языком, словами, так что, возможно, этот мощный слуховой механизм реагирует только на звуки определенного рода — звуки речи. В результате звуки, которые слышит ребенок, приводят в действие сложный механизм, с помощью которого он совершает движения, необходимые для воспроизведения звуков. Если бы не существовало особой изоляции чувствительности, управляющей этим процессом, и если бы центры могли свободно реагировать на звук любого рода, ребенок начал бы издавать самые ошеломительные звуки. Он стал бы подражать всем звукам, характерным для того места, в котором он оказался, включая нечеловеческие. Только благодаря тому что природа создала и изолировала эти центры для языковых нужд, ребенок в принципе может научиться говорить. Известны случаи «детей-волчат», оставленных в лесу, из которого им впоследствии удавалось чудесным образом спастись, и эти дети, хотя они и жили среди криков животных и птиц, журчания воды, шелеста листьев, оставались совершенно немыми. Они не издают никаких звуков, поскольку никогда не слышали человеческой речи, которая одна только обладает способностью приводить в действие речевой механизм1.

Я делаю на этом акцент, чтобы указать на существование особого механизма для овладения языком. Не обладание самим языком, а обладание этим механизмом, который позволяет людям создавать собственные языки, — вот отличие рода человеческого. Слова, таким образом, представляют собой продукцию, производимую ребенком с помощью находящегося в его распоряжении механизма. В загадочный период, следующий непосредственно за рождением, ребенок, который является психическим существом, наделенным тончайшей формой чувствительности, может рассматриваться как спящее эго. Но внезапно он пробуждается, слышит восхитительную музыку, и все его фибры начинают вибрировать в ответ. Ребенок, возможно, думает, что никакие другие звуки не достигали его ушей, но на самом деле так было потому, что его душа была невосприимчива к другим звукам. Только человеческая речь смогла расшевелить его.

Если мы вспомним о тех непреодолимых силах, которые создают и оберегают жизнь, то сможем понять, что сформированное этой музыкой должно остаться навсегда и почему средством поддержания непрерывности языка являются новые существа, продолжающие приходить в этот мир. То, что формируется во мнеме ребенка, обладает способностью становиться вечным.

То же самое происходит с ритмичными песнями и танцами. Любое человеческое сообщество любит музыку. Каждое создает свою музыку, так же как и свой собственный язык. Каждая группа реагирует на свою музыку физическими движениями и сопровождает ее словами. Человеческий голос — это музыка, слова — ее ноты, которые сами по себе ничего не означают, но которым каждое сообщество придает особый смысл. В Индии люди разделены на группы сотнями языков, но музыка объединяет их всех — это еще одно доказательство остаточного эффекта детства. Давайте задумаемся о том, что это означает: ни у каких животных нет музыки и танцев, но все люди во всех концах света знают и создают танцы и песни. Звуки речи закрепляются в подсознании. Мы не можем видеть того, что происходит внутри живого существа, но внешние проявления дают нам некоторые объяснения. Сначала в подсознании ребенка фиксируются отдельные звуки речи, это базовая часть родного языка: мы можем называть ее алфавитом. За ними следуют слоги и слова, но они используются без понимания (так иногда случается, когда ребенок читает вслух букварь). Но как толково проводится вся эта работа! Внутри ребенка есть крошечный учитель, работающий как те старомодные учителя, которые привыкли сначала заставлять детей повторять вслух алфавит, а затем произносить слоги и слова. За тем исключением, что они делают это не вовремя, когда ребенок уже сделал все это для себя сам и полностью владеет языком! Внутренний учитель, напротив, делает это в нужное

время. Ребенок сначала усваивает звуки, а затем слоги, следуя последовательному процессу, такому же логичному, как и сам язык. За ними следуют слова, и, наконец, мы вступаем в область грамматики. Здесь в первую очередь запоминаются названия предметов, существительные. Мы видим, каким замечательным образом природа показывает нам, как нужно преподавать. Она — педагог, и по ее наказу ребенок усваивает то, что нам взрослым представляется скучнейшими частями речи. Однако ребенок проявляет огромный интерес, который сохранится и в течение всего следующего периода развития, с трех до пяти лет. Она методически преподает существительные и прилагательные, союзы и наречия, глаголы в инфинитиве, спряжение глаголов и склонение существительных, префиксы и суффиксы и все исключения из правил. Это похоже на школу, и в конце ее мы сдаем экзамен, на котором ребенок на практике демонстрирует, что он может пользоваться всеми частями речи. И лишь тогда мы замечаем, какой прекрасный учитель над ним поработал, каким прилежным учеником он был и насколько умным, чтобы выучить все это правильно. Но никто не останавливается, чтобы полюбоваться этой прекрасной работой, лишь когда ребенок начинает ходить в школу, мы начинаем интересоваться и гордиться его учебой. Но если мы, старшие, искренни в своих заверениях в любви к детям, нас должно поражать чудо их побед, а не их так называемые изъяны.

Ребенок воистину чудесное существо, и воспитатель должен глубоко это чувствовать. Эта кроха изучила все за два года. В период первых двух лет мы видим, как в нем, все в более быстром темпе, просыпается сознание, пока его словно бы не подхватывает попутный ветер, и оно не начинает господствовать надо всем. В четыре месяца (некоторые утверждают, что раньше, и я склонна с этим согласиться) ребенок начинает осознавать, что эта загадочная музыка, которая окружает его и трогает так глубоко, исходит из человеческого рта. Ее порождает движение губ и рта. Редко кто замечает, как пристально ребенок наблюдает за губами говорящего. Он смотрит на них самым внимательным образом и пытается повторить их движение.

Затем в этой работе начинает играть активную роль его сознание. Движения, разумеется, были подготовлены бессознательно. Еще не завершена полная координация мускульных волокон, необходимых для выработки речи, но уже пробудился сознательный интерес, и это усиливает внимание ребенка, ведущее к множеству живых и разумных пробных попыток.

После наблюдения за ртом говорящего в течение двух месяцев ребенок, которому к этому времени исполнилось шесть месяцев, начинает произносить слоговые звуки. Будучи до этого не способным издать ни единого звука, однажды утром он просыпается раньше вас, и вы слышите, как он говорит «па... па... ма... ма...» Он произнес слова «папа» и «мама». Некоторое время он продолжает произносить только эти два слога, и тогда мы говорим: «Это умеют делать все дети». Но мы должны помнить, скольких трудов ему это стоило. Это цель, поставленная его «я», которое сделало открытие и теперь осознает свою силу. Перед нами маленький человек, а не машина, личность, которая может пользоваться механизмом, находящимся в ее распоряжении.

Это подводит нас к концу первого года жизни ребенка; но еще раньше, в десять месяцев, ребенок делает другое открытие: у музыки, исходящей из человеческого рта, есть цель. Это не просто музыка. Когда мы ласково с ним разговариваем, ребенок понимает, что слова предназначены для него, и начинает осознавать, что мы говорим их с какой-то целью. Таким образом, к концу первого года жизни ребенка происходят две вещи: в глубине своего подсознания он понял, а на достигнутом им уровне сознания он создал речь, хотя в этот момент это не более чем лепет, простое повторение и комбинирование звуков.

В возрасте одного года ребенок произносит первое слово намеренно. Он лепечет, как и раньше, но теперь у этого лепета есть цель, и эта преднамеренность является доказательством его способности к пониманию. Что же в нем произошло? Тщательные исследования убеждают нас в том, что в самой глубине этого существа есть нечто гораздо большее, чем можно заметить

по скромным проявлениям его способностей. Ребенок начинает еще в большей степени осознавать, что язык имеет отношение к его окружению, и в нем появляется еще большее желание овладеть языком сознательно. И в этот момент в нем начинается великая битва. Это борьба сознания с машиной. Это первый конфликт в человеке, первая война между его сторонами! Позвольте мне использовать свой собственный опыт для иллюстрации происходящего. Я человек, которому хочется выразить множество идей, и я хочу — как это часто бывает в чужой стране — выразить их не на своем родном языке, чтобы они дошли до сердец моих слушателей. Но на иностранном языке мои слова — бесполезный лепет. Я знаю, что мои слушатели умны, я хочу обмениваться с ними мнениями, но я лишена этого преимущества, поскольку мне не хватает средств выражения.

Время, когда разум переполняют мысли, которыми хочется поделиться с другими, но невозможно выразить их ввиду ограниченности языка, является крайне драматичным периодом жизни ребенка и приносит ему первые разочарования. Подсознательно и без посторонней помощи он изо всех сил стремится учиться, и эти усилия делают его успех еще более поразительным.

Человек, который стремится выразить себя, отчаянно нуждается в учителе, который бы отчетливо произносил для него слова. Почему бы этим не заняться его семье? Вместо этого мы, как обычно, не делаем ничего. Мы только сами подражаем детскому лепету, и не будь у ребенка собственного внутреннего учителя, он не мог бы ничему научиться. Именно этот учитель побуждает его слушать разговоры взрослых друг с другом, даже когда они не думают о ребенке. Это побуждает его овладеть языком с такой точностью, которую мы не стремились ему дать.

Тем не менее можно найти способных людей, как мы делаем это в наших школах, которые разговаривали бы с годовалыми детьми разумно. Трудности, с которыми ребенок сталкивается между первым и вторым годами жизни, еще не в достаточной степени осознаны. Также мы не понимаем, насколько важно дать ему возможность учиться в идеальных условиях. Мы должны прийти к пониманию того, что ребенок самостоятельно овладевает знанием грамматики, но это совершенно не дает нам повода не разговаривать с ним в соответствии с правилами грамматики или не помогать ему конструировать фразы.

Новые «Домашние помощники»1 для детей в возрасте от рождения до двух лет должны обладать научными знаниями о развитии языка. Помогая ребенку, мы становимся служителями и помощниками созидающей его природы и обнаруживаем, что вся программа обучения уже заложена в нем.

Вернемся к моему примеру. Как бы я повела себя, если бы хотела сказать что-нибудь особенно важное, при этом плохо владея иностранным языком? Возможно, я вышла бы из себя, разозлилась и даже кричала. То же самое происходит с ребенком одного—двух лет от роду. Когда он пытается сказать нам что-то с помощью только одного слова, а мы не можем понять его, он приходит в ярость. У него начинается приступ гнева, который кажется нам беспричинным. Зачастую мы говорим: «Ну вот! Сами можете теперь убедиться во врожденной порочности человеческой натуры!»

Но это маленький человек, непонятый и борющийся за свою независимость. Не владея языком, он может лишь выказать свое недовольство. И все же у него есть способность конструировать язык, и его гнев вызван тщетными попытками произнести нужное слово, форму которого он должен передать как можно лучше. И тем не менее ни разочарование, ни непонимание не заставят его прекратить свои попытки, и слова, хоть как-то напоминающие те, которыми мы пользуемся, постепенно начинают появляться.

Примерно в полтора года ребенок делает еще одно открытие — у каждого предмета есть свое имя. Это означает, что из всех услышанных слов он смог отобрать существительные, в особенности те, что выражают конкретные понятия. Какой Удивительный новый шаг! Он осознавал свое пребывание в мире предметов, а сейчас для каждого из них у него есть специальное слово. Правда, одними существительными все сказать невозможно, и поначалу он вынужден выражать всю мысль одним словом. Психологи уделяют большое внимание словам, которые дети употребляют вместо предложений. Они называются «обобщенными» словами или иногда «словами с расширенным смыслом» — «словами-предложениями». Видя, что ему готовят ужин, ребенок говорит «мамжин», имея в виду: «Мама, я хочу ужинать».

Особенностью такой сжатой речи является то, что изменяются сами слова. Зачастую сокращенная форма соединяется с каким-нибудь звукоподражательным словом, например «гав-гав» для обозначения собаки, или слово просто изобретается. В результате возникает то, что у нас называется детским языком, но заслуживает гораздо более тщательного изучения со стороны тех, чьей работой является забота о детях.

Язык — не единственное, что формирует ребенок в этом возрасте. Среди прочего он обретает чувство порядка. Оно ни в коей мере не является чем-то поверхностным или недолговечным, как это зачастую принято считать, и возникает из реальной необходимости. Проходя через фазу активного формирования психики, ребенок часто испытывает глубокое желание упорядочить то, что, согласно его логике, находится в состоянии беспорядка.

Насколько легко его беспомощность может стать причиной психических страданий и насколько наше понимание его языка может помочь уберечь его от этого и успокоить его разум!

Хотя такие случаи происходят каждый день, мне вспоминается уже упоминавшийся ранее1, поскольку он проливает особый свет на эту проблему. Это история об испанском ребенке, который обычно говорил «go» вместо «abrigo» (пальто) и «palda» вместо «espalda» (плечо). Два этих слова — «go» и «palda» — появились в результате его внутреннего психического конфликта, заставлявшего его кричать и брыкаться. Мать ребенка сняла пальто и повесила его себе на руку. Тогда ребенок начал визжать, и ничто не могло его успокоить. Наконец я посоветовала матери снова надеть пальто. Она сделала это, и ребенок сразу же перестал кричать и произнес довольным тоном «Go palda», что означало «Теперь все в порядке, пальто надо носить на плечах». Этот рассказ очень хорошо иллюстрирует стремление ребенка к порядку и антипатию к беспорядку. И я еще раз подчеркиваю, как важно иметь специальную «школу» для детей в возрасте от года до полутора лет, и считаю, что матери и все общество в целом, вместо того чтобы держать детей в изоляции, должны позволять им жить в контакте со взрослыми и иметь возможность часто слышать прекрасную, отчетливо произносимую речь.

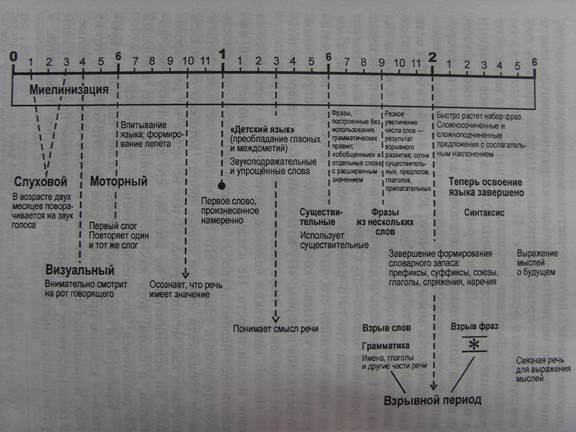

Рис. 7. Развитие речи

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 411; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!