КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Культура длинных курганов

|

|

|

|

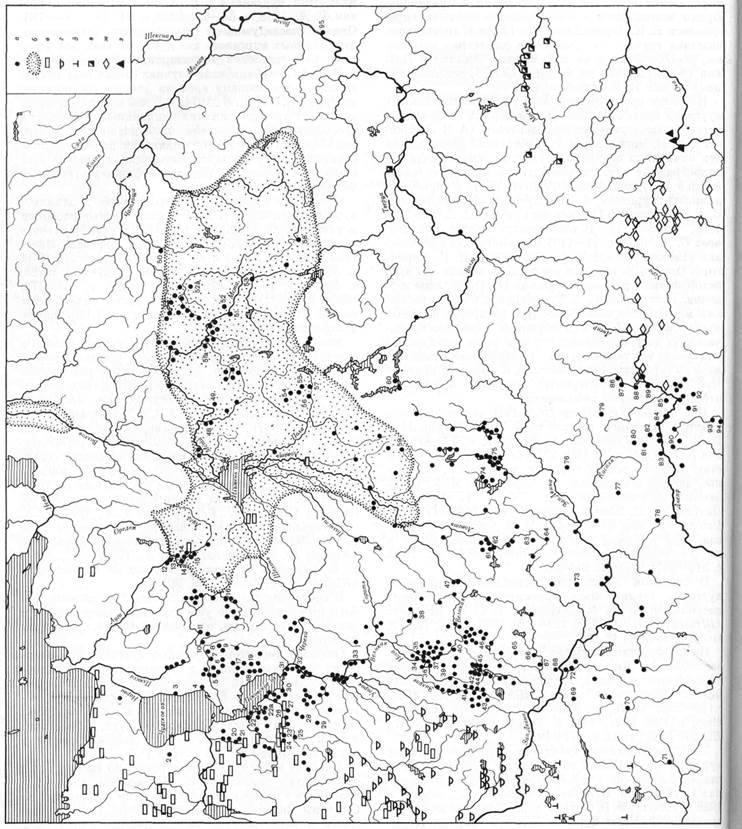

Севернее области распространения памятников типа Тушемли — Банцеровщины, в бассейне р. Великая и оз. Псковское, а также в верховьях Ловати и прилегающих озер, находится ареал древнейших длинных курганов (карта 1). Вероятно, сюда же принадлежат подобные насыпи и в бассейне Меты, пока слабо исследованные. В VIII—IX вв. их территория заметно расширяется и охватывает Полоцко-Витеб-ское Подвинье и Смоленское Поднепровье, т. е. значительную часть региона, прежде занятого племенами — носителями тушемлинско-банцеровских древностей (карта 8).

Длинные курганы — невысокие валообразные земляные насыпи, в большинстве случаев расположенные в могильниках вместе с круглыми (полусферическими) курганами IX—XIII вв. (табл. XVI, 7, 5). Преобладают сравнительно небольшие насыпи — длиной от 12—15 до 40 м при ширине 5—10 м и высоте 1—2 м. Встречаются и курганы длиной 50—100 м и более.

Длинные курганы привлекали внимание исследователей еще в середине прошлого столетия. Несколько таких насыпей, расположенных в Себежском и Опоч-ском районах Псковской обл., тогда было раскопано Брантом и В. Платером (О древних могилах, 1851, с. 212—226). Исследователи установили, что длинные курганы содержат по нескольку урновых или безур-новых захоронений по обряду трупосожжения. Курганы были отнесены к славянским.

Большое число длиных курганов раскопано в последних десятилетиях XIX в. и в самом начале XX в. В 80-х годах прошлого столетия исследованием таких курганов на юго-восточной окраине Эстонии занимался Г. Лешке (Loeschcke G., 1888, S. 200). На Смолен-щине в 1892—1903 гг. большие раскопки провел В. И. Сизов (OAK, 1896, с. 23, 24; 1898, с. 56-59; 1902, с. 94-99; 1903, с. 109; 1906, с. 122; Указатель памятников, с. 111—123). Итоги изучения их изложены исследователем в докладе на XI археологическом съезде (Сизов В. Я., 1902а, с. 81, 82). В. И. Сизов отнес эти памятники к славянским и датировал VII-VIII вв.

В 1900—1902 гг. длинные курганы, расположенные в бассейнах Великой, Ловати и Меты, раскапывал В. Н. Глазов (Глазов В. Я., 1901, с. 210-226; 19036, с. 44—66; 1904, с. 50—60). Менее значительные раскопки принадлежат А. А. Заборовскому и В. И. Колосову (Колосов В. И., 1906, с. 259, 260).

Уже в 1903 г. А. А. Спицын написал интересную статью, специально посвященную этим памятникам (Спицын А. А., 1903г, с. 196—202). Расположение длинных курганов в одних группах вместе с круглыми насыпями, бесспорно славянскими, одинаковый погребальный обряд в тех и других памятниках, бли-

зость керамики и бедность вещевого инвентаря послужили основанием для отнесения длинных курганов к славянским древностям. По области распространения длинные курганы были связаны с кривичами. Время сооружения валообразных насыпей определено IX—X вв.

После выхода в свет статьи А. А. Спицына появился еще больший интерес к длинным курганам. До начала первой мировой войны было раскопано свыше трех десятков длинных насыпей в разных местах их ареала. Раскопками занимались: на Смоленщине — И. С. Абрамов (Спицын А. А., 19066, с. 192, 193); в бассейнах Великой и оз. Псковское—К. В. Кудряшов (Кудряшов К. В., 1913, с. 241-264), В. Н. Крейтон (Крейтон В. Я., 1914, с. 7-24) и В. В. Гольмстен (Окулич-Казарин Я., 1914, с. 175, 176, 187); в верховьях рек Плкюса и Луга—В. А. Городцов, С. С. Гамченко и А. А. Спицын (Гамченко С, С., 1913, с. 163— 221; Спицын А. Л., 1914, с. 88, 89; OAK, 1914, с. 66-68); в бассейне Полы, правого притока Ловати,— П. А. Садиков и П. Г. Любомиров: в бассейне Меты — А. В. Титденко (Тищенко А. В., 1914а, с. 12-17).

А. А. Спицын неоднократно возвращался к вопросу об этнической принадлежности длинных курганов. Так, раскопки С. С. Гамченко под Сестрорецком и известия о курганах удлиненной формы в окрестностях Мурома заставили исследователя отнести длинные курганы к памятникам финского населения (Труды IV съезда, 1914, с. XLVI-XLVIII). В неопубликованных заметках 20-х годов А. А. Спицын вновь связывает длинные курганы с кривичами, руководствуясь распространением их в старом кривичском районе и эволюционной связью с бесспорно кривич-скими древностями рубежа I и II тысячелетий. В одной из последних работ А. А. Спицын, обращая внимание на вещевой инвентарь длинных курганов, пи шет, что эти памятники принадлежат «известной скорее всего литовской народности» (Спицын А. А.^ 1928, с. 337).

В 20—30-х годах раскопки длинных курганов велись в несколько меньших масштабах, но зато много внимания уделялось обследованию и регистрации этих памятников. На территории Белоруссии раскопками длинных курганов занимались А. Н. Лявдан-ский и И. А. Сербов (ЛяуданскгА.Н., 1930 г., с. 173— 196; Сербау I. А., 1930а, с. 91), в Псковской земле—Б. В. Сивжцкий, А. А. Спицын и Н. Н. Чернягии. Длинные курганы в юго-восточной Эстонии исследовали X. А. Моора и О. Саадре, а в восточных районах Латвии —Ф. Балодис (Urtans F., 1968, 65—70 1рр.). В Верхнем Поволжье один курган раскопан П. Н. Третьяковым (Третьяков П. Я., 1949, с. 275).

В 1941 г. Н. Н. Чернягин издал археологическую карту длинных курганов, сыгравшую существенную роль в изучении древностей восточнославянских племен (Чернягин Н. Я., 1941, с. 93-148). В работе

ГЛАВА 3. КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

были собраны все сведения, которыми располагала советская археология к тому времени об этих памятниках. Отмечая, что длинные курганы распространены на летописной территории кривичей, а погребальная обрядность в них сходна с кривичской, известной но полусферическим курганам, исследователь вполне определенно связывал эти памятники с кривичами. Время захоронения в валообразных насыпях определялось Н. Н. Чернягиным VI—IX вв. К сожалению, большая группа могильников с длинными курганами, расположенных на территориях Эстонии и Латвии (до включения их в состав СССР), осталась вне поля зрения Н. Н. Чернягина.

Наиболее существенный вклад в изучение длинных курганов сделан в послевоенный период. Если до 40-х годов только отдельные исследователи (А. Н. Лявдан-окий, Н. Н. Чернягин, П. Н. Третьяков) раскапывали эти памятники целиком, на снос, то теперь почти все валообразные насыпи исследуются на основе современной методики. Уже в 1948—1949 гг. к раскопкам длинных курганов в Псковской земле приступила С. А. Тараканова (Тараканова С. А., 1951, с. 141—154; 1959, с.118—121). В обобщающей статье (Тараканова С. А., 1954, с. 77—110) она высказала критические замечания в адрес сводной работы Н. Н. Чернягина. Однако ее попытка определить начальную дату захоронений в длинных курганах II—III вв. явно неудачна. Построения С. А. Таракановой в этом отношении методически ошибочны. При датировке длинных курганов II—III вв. она обращает внимание на начальную дату бытования тех или иных находок, не учитывая, что такие предметы продолжали существовать до середины I тысячелетия, а иногда и позднее. При этом она рассматривает отдельные предметы в отрыве от вещевых комплексов.

Позднее на территории Псковской земли раскопки длинных курганов производили Г. П. Гроздилов и В. В. Седов (Гроздилов Г. П., 1965, с. 77-87; Седов В. В., 1969, с. 91-96; 19716, с. 52-58). По соседству, в юго-восточной части Эстонской ССР, интересные насыпи исследовали X. А. Моора и М. X. Шми-дехельм (Schmiedehelm- М., 1965, 1. 17—50), а в Латвии-Э. Д. Шноре (Snore Е., 1957, 169-172 1рр.; Vrtans F., 1968, 65-70 1рр). Я. В. Станкевич раскопала три длинных кургана на Жижищком озере и два-в верховьях Ловати (Станкевич Я. В., 1960, с. 219-287; 1962а, с. 31-35).

В северной Белоруссии исследования длинных курганов ограничились сравнительно небольшими раскопками А. Г. Митрофанова и Г. В. Штыхова (Штыхов Г. В., 1969, с. 121-129; 1971, с. 66, 73-75; Очерки, 1972, с. 18-20).

На Смоленщине большие и серьезные работы проводил Е. А. Шмидт. С 1952 г. он раскопал более 30 длинных курганов, расположенных в различных местах Смоленской земли (Шмидт Е. А., 1954, с.147-152; 19576, с. 289-291; 19586, с. 162-169; 1968, с.228, 229; 1973, с. 3—14; Третьяков П. Н., Шмидт Е. А., 1963, с. 177-192).

Большое внимание уделяется изучению длинных курганов на окраинах их ареала. В 1966 г. один из длинных курганов в окрестностях г. Боровичи раскопал С. Н. Орлов. Важные исследования проведены в 1966 и 1968гг. М. В. Фехнер у д. Шихино в междуречье верхней Мстьт и верхней Волги (Мальм В. А.,

Фехнер М. В., 1969, с.159-188). В 1971 г. одна длинная насыпь раскопана в бассейне верхней Луги на берегу оз.Череменецкое, между деревнями Рапти и Наволок (Лебедев Г. С., 1974, с. 69-73).

В публикациях Ф. Д. Гуревич в научиую литературу вошли сведения о большом числе могильников с длинными курганами в Верхнем Понеманье (Гуревич Ф. Д., 1958, с. 54-65; 1962, с. 71-76, 156-178). Однако последующими изысканиями установлено, что длинных курганов, аналогичных тем, что известны на летописной территории, в Понеманье нет.

В 1974 г. опубликована научная сводка всех накопленных к настоящему времени данных по длинным курганам (Седов В. В., 1974а). В ней подведены итоги многолетнего изучения этих памятников, показано их своеобразие и определена принадлежность кривичам — одному из восточнославянских племен, формировавшихся в результате метисации пришлого славянского населения с местными финно-угорскими и балтскими племенами.

С выходом в свет этой работы интерес к длинным курганам усилился. С 1974 г. планомерные раскопки могильников с длинными курганами близ западного побережья Псковского озера (около деревень Лаос-сина и Рысна-Сааре) ведет М. Э. Аун (Аун М., 1976, с. 58-63; 1977, с. 71-76; 1978а, с. 83-89; 19786, с. 456, 457; 1979, с. 479; 1980а; 19806, с. 368-372; 1980в, с. 398). В результате этих раскопок выяснены весьма интересные детали погребальной обрядности и строения насыпей.

Менее значительные раскопочные работы велись и в других регионах распространения длинных курганов. Были продолжены раскопки таких памятников в местностях Лезги и Северик, в могильниках, известных по исследованиям прошлых лет (Александров А. А., Белецкий С. В., 1978, с. 5; Плоткин К. М., Грач В. А,, 1978, с. 29). В Северике были открыты внутри длинных насыпей каменные перегородчатые конструкции, напоминающие наземные сооружения отдельных эсто-ливских каменных могильников. В 1976 г. один длинный курган был исследован в восточной части Новгородской земли на оз. Съезжее (Носов Е. Я., Верхорубова Т, А., 1977, с. 25).

Небольшие раскопки подобных памятников вели Ю. М. Лесман в Лужском р-не Ленинградской обл. (Лесман Ю. М., Виноградов А. В., 1979, с. 23, 24) и Е. А. Шмидт в бассейне р. Каспля на Смоленщине (Шмидт Е. А., 1980, с. 89, 90).

В последние годы проведены большие полевые работы по обследованию уже известных могильников с длинными курганами, а также по выявлению новых памятников.

Основная территория длинных курганов приходится на бассейны Великой и Псковского озера, витеб-ско-полоцкую часть Западнодвинского и смоленскую часть Днепровского бассейнов. В других местах могильники с такими насыпями очень немногочисленны. Они известны в бассейнах Плюссы, Луги, Меты, Полы и Волги. Единичные могильники зафиксированы в верховьях Вилии и Гауи (карта 8).

Длинные курганы рассредоточены по своему ареалу довольно неравномерно. Наибольшее число мо- j гильников с валообразными насыпями приходится на бассейны Великой и Псковского озера. В настоящее время в этом регионе зафиксировано около 50%

|

ЧАСТЬ I. СЛАВЯНЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В V—VII ВВ.

ГЛАВА 3. КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИИ

общего количества известных памятников такого типа. В бассейне Западной Двины и в Смоленском Подиепровьс плотность могильников с длинными курганами сравнительно небольшая, в остальных, окраинных районах она еще меньше.

Представляет интерес территориальное распределение длинных курганов в зависимости от их размеров. Выделяется два района сосредоточения наиболее крупных насыпей. Это, во-первых, Себежское Поозерье с верховьями Великой; во-вторых, окрестности Псковского озера со смежными землями бассейнов Плюссы и Луги. Здесь встречены очень длинные насыпи (от 60 до 120 м) и сконцентрировано наибольшее число могильников с курганами, превышающими 40 м в длину. На Смоленщине таких курганов нет (только до 30 м). Очевидно, бассейны Великой и Псковского озера были основным районом распространения этих памятников, остальные части их ареала — периферийные.

Вопрос о том, сооружались ли длинные курганы единовременно или постепенно, в несколько приемов, по мере новых захоронений, долго был предметом дискуссии. Проведенные в последние годы исследования валообразных насыпей позволили решить его окончательно. Установлено, что среди длинных курганов имеются насыпи, сооруженные как в один, так и в два —четыре приема. Какое-либо территориальное разграничение менаду этими курганами не наблюдается. Очевидно, способ сооружения зависел прежде всего от длительности использования погребальных насыпей, количества совершенных в них погребений и необходимости в присыпке дополнительных насыпей. Первичная погребальная насыпь будущих валообразных курганов могла быть и небольшой длинной,

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 692; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!