КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Травматизма, их анализ и меры по устранению

|

|

|

|

Основные факторы и причины производственного

Улучшение условий труда и обеспечение его безопасности является одной из основных социально-экономических задач горнодобывающей промышленности и имеет чрезвычайно важное значение в связи с особенностями горного производства, в котором человек сталкивается с сильным влиянием природных факторов на ход технологических процессов, работу оборудования, поведение людей.

На предприятии безопасность труда должна быть гарантирована. Обеспечение ее является одной из основных обязанностей конструкторов и машиностроителей, руководителей горного производства и энергомеханической службы шахты, рудника, подземных городских сооружений.

Главное направление работ по обеспечению безопасности труда - создание безопасной технологии и техники, устранение потенциальных носителей травматизма, экранизация и блокировка опасных зон и режимов, дистанционное управление, строгое соблюдение правил и инструкций по охране труда и технике безопасности, т.е. весь комплекс технологических, технических и организационных мероприятий, включая подготовку людей к труду в сложных специфических условиях горного производства.

В шахтах угольной промышленности почти 30% травм, связанных с машинами и механизмами, приходится на очистные комбайны, 5%- на проходческие комбайны, 20% - на скребковые конвейеры, 3% - на ленточные конвейеры, 8% - на механизированные крепи, 13% - на погрузочные машины, 7% - на лебедки и 10% на прочие машины и механизмы.

В шахтах горнорудной промышленности, основными источниками травм являются скреперные лебедки - 26-30 %, бурильные установки - 20-24 %, погрузочные машины - 23-26%, лебедки - 6-10%, конвейеры скребковые и ленточные - 8-11%, прочие машины и механизмы - 7-10% [20].

В процессе управления машинами и механизмами и их обслуживания основными причинами травматизма, зависящими от человека, являются: работа на неисправном оборудовании, неиспользование или умышленный вывод из строя средств защиты и блокировок, проведение осмотра, смазки и ремонта работающего оборудования или находящегося под напряжением, несогласованность действий людей; некачественное выполнение работ.

В табл. 49 представлено распределение случает травматизма по процессам очистной выемки на шахтах Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов [18].

Наибольшее число случаев травматизма при очистной выемке угля происходит при осуществлении процессов крепления и управления кровлей и оформлении забоя. При этом наиболее частое травмирование от оставшихся навесов угля и кровли, отжима угля и нарушения паспорта крепления (табл.50 [18]).

Таблица 49

| Процессы | Распределение случаев травматизма по процессам в лавах, % | |||

| с механизированными комплексами | с узкозахватными комбайнами и инд. крепью | со струговыми установками | с широкозахватными комбайнами | |

| Выемка ниш | 9,0 | 5,7 | 5,8 | 3,8 |

| Монтаж и демонтаж | 4,0 | 1,6 | 0,4 | 3,0 |

| Управление и обслуживание выемочной машины | 16,5 | 11,4 | 10,2 | 12,6 |

| Оформление забоя | 22,8 | 13,4 | 10,9 | 13,8 |

| Управление кровлей | 16,9 | 37,6 | 38,5 | 32,4 |

| Передвижка конвейера | 4,9 | 11,1 | 10,1 | 8,4 |

| Передвижение по лаве | 4,6 | 5,0 | 2,0 | 5,5 |

| Прочие | 21,3 | 14,2 | 22,1 | 20,5 |

Таблица 50

Распределение случаев травматизма от обрушений в очистных забоях шахт Донецкого и Львовско-Воленского бассейнов

| Причины травмирования | Распределение случает травматизма в лавах от обрушений, % | ||

| с механизированными комплексами | с узкозахватными комбайнами и инд. крепью | со струговыми установками | |

| Оставление навесов | 18,2 | 13,2 | 21,2 |

| Отсутствие или отставление постоянной крепи | 18,8 | 16,4 | 22,2 |

| Отсутствие или недостаточная плотность временной крепи | 8,6 | 16,0 | 4,4 |

| Несоответствие паспорта горногео-логическим условиям | 12,9 | 8,1 | 8,0 |

| Несвоевременное крепление нарушенной кровли | 12,0 | 1,0 | 8,2 |

| Неправильное удаление крепи | 3,8 | 2,2 | 13,3 |

| Нахождение в незакрепленном пространстве без производственной необходимости | 8,7 | 8,3 | 4,3 |

| Отжим угля из забоя | 6,3 | 20,0 | 3,0 |

| Обрушения при передвижке крепи | 6,6 | 6,8 | 4,9 |

| Прочие | 8,6 | 5,0 | 10,5 |

Но при этом (табл.49) необходимо отметить, что в очистных забоях, оборудованных механизированной крепью, случает травматизма на процессах по управлению кровлей в 1,9-2,7 раза меньше, чем при других средствах механизации.

К числу основных факторов, влияющих на частоту производственного травматизма в очистных забоях, относятся: мощность и угол падения пласта, глубина разработки, газо- и водообильность очистного забоя, класс обру-шаемости пород кровли, коэффициент затяжки кровли, длина и скорость подвигания очистного забоя, состав сменного звена рабочих, текучесть и сменяемость рабочих кадров, удельный вес ручных работ в лаве и др.

При этом необходимо ясно представлять, что "несчастный случай" является конечным результатом опасного развития объективных и субъективных процессов, протекающих во времени и пространстве под воздействием многих тесно взаимодействующих друг с другом причин и условий.

Поэтому, говоря о факторах, влияющих на частоту травматизма, мы должны понимать, что сам фактор является лишь гипотетической причиной травматизма и с ним (фактором) мы лишь связываем травматизм через проявление массы объективно-субъективных причин и следствий.

Поясним на примере: травматизм в результате отжима угля из груди забоя. Очевидно в этом случае проявляется много факторов: и мощность пласта, и глубина разработки, и скорость подвигания забоя, и класс пород кровли, и также технические факторы, как средства крепления груди забоя, паспорт крепления, коэффициент затяжки кровли, и, наконец, организационные и психофизические факторы - производственный опыт, наличие команды и производственной необходимости и др.

Главным в действиях людей по предотвращению производственного травматизма является познание объективных факторов, оценка степени влияния гипотетических и субъективных факторов и разработка всеобъемлющей системы мер, предотвращающих превращение этих факторов в движущие силы проявления травмоопасной ситуации.

Все факторы и причины производственного травматизма можно разбить на четыре основные группы:

- природные, действия которых носят объективный характер;

- технико-технологические, определяемые принятой технологией, составом оборудования и схемой работы;

- организационные, определяемые комплексом вопросов по организации производства и труда (скоростьподвигания лавы, режим работы, численность и состав бригады и др.);

- социальные и психофизиологические (стаж, возраст, профессиональная пригодность, квалификация, текучесть кадров и др.).

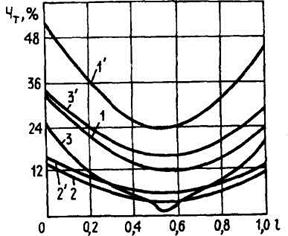

На рис.62 представлено распределение случае травматизма от обрушения пород кровли и общего числа случаев по ширине очистного пространства при работе комплексов КМ 87 и КМК97.

Рис.62 Распределение частоты случаев травматизма 4 т от обрушений пород кровли и общего числа случает травматизма по ширине очистного пространства % случаев от обрушений: 1 - КМ87, 2 - КМК97, % общего числа случаев травматизма: 1 - КМ87, 2 - КМК97

По комплексу КМ87: 92,2% случаев происходит в зоне, йепосредственно прилегающей к забою, из них 57,3% на полосу незакрепленного пространства 0,3 м от груди забоя, 47,7% в зоне передвижки секции крепи.

По комплексу КМК 97:70% случаев в зоне призабой-ного пространства на участке с удалением от забоя более 1 м и лишь 10% в непосредственной призабойной зоне.

Такое различие прежде всего объясняется тем, что при работе на пластах 1,2-1,6м конструктивное расположение домкратов и оснований секций крепи М 87 затрудняет передвижение людей по месту прохода в крепи и рабочие передвигаются в незакрепленной зоне.

В крепи М97при коэффициенте затяжки кровли кз = 0,55 травмирование людей происходит в зоне их постоянного нахождения под перекрытиями крепи.

На этом же рисунке показано распределение частоты общего числа случает травматизма.

Наибольшее число случаев травматизма при работе комплекса КМ87 сдвигается от забоя на расстояние 0,6-1,2м (63,1 %), где возможность травмирования увеличивается за счет случаев травматизма от колебаний и порывов цепи, при эксплуатации и ремонте комбайна и конвейера.

На рис.63 представлено распределение случаев травматизма от обрушений пород кровли и общего числа по длине очистных забоев при работе комплексов КМ 87, КМК 97, "Донбасс".

Наибольшее число случает травматизма происходит на участках лавы, прилегающих к штрекам, так как сопряжение штреков с лавами является местом повышенной опасности. Кроме того на этих участках лавы (8-16 м от каждого штрека) находится большое количество рабочих на выполнении концевых операций, по подготовке ниш и др. Это приводит к тому, что на этих участках частота травматизма в 2-3 раза выше, чем в среднем по лаве.

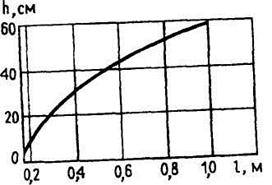

На рис. 64 представлена зависимость высоты вывалов h от расстояния между грудью угольного забоя и концами консолей крепи l. Эта зависимость аппроксимируется уравнением:

h, см

h, см

Анализ уравнения показывает, что при уменьшении l от 0,4до 0,15 м высота вывалов уменьшается с 42до 8 см, т.е. в 5,2раза.

Рис.63 Распределение частоты случаев травматизма от обрушений пород кровли и общего числа случаев травматизма по длине очистных забоев (в долях длины лавы): 1 2 3 - частота общего травматизма 1 у 2, 3 - частота травматизма от обрушений кровли, 1,1- комплекс КМ87, 2,2- комплекс КМК97, 3,3- комплекс "Донбасс"

Рис.64 Зависимость высоты вывалов Л от расстояния I между грудью угольного забоя и концами консолей крепи

Частота случаев травматизма от обрушений в существенной мере зависит от коэффициента затяжки кровли, причем для всех комплексов важно знать не среднее значение коэффициента, а его значение по зонам.

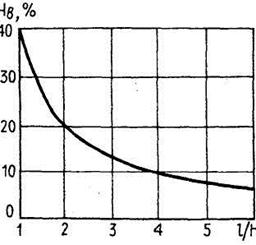

На рис.65 представлена зависимость частоты вывалов породы кровли от отношения длины l обнажения к его ширине Н в нишах комплексно-механизированных лав. Кривая, представленная на рисунке 65 аппроксимируется уравнением

,

,

Расчеты показывают, что уменьшение d с 2,0 до 1,0 увеличивает вероятность вывалов с 21,7 % до 40,9 %. При достижении d ≥5 частота вывалов снижается незначительно и находится на уровне 12-8%.

Рис.65 Зависимость частоты вывалов Чв пород кровли от отношения длины обнажения / к его ширине Я в нишах комплексно-механизированных лав

Таким образом, механизация процесса выемки и крепления ниш, а в лучшем случае их полная ликвидация являются весьма актуальными задачами.

Анализ коэффициента частоты травматизма от численности сменного звена очистного забоя, производительности забоя (т/см) и производительности труда(т/вых), от мощности пласта, от площади выемки (м2/сут), длины лавы (м) и скорости подвигания забоя (м/смену) и от угла падения пласта позволяет сделать следующие выводы.

По безопасным условиям труда состав сменного звена рабочих очистного забоя, оборудованного механизированными комплексами КМ 87 и "Донбасс", не должен превышать 10-14 чел.; КМК 97 - 12-16 чел. и КМС 97 -10-12 чел. Дальнейшее увеличение численности рабочих, не приводя к существенному росту производительности труда, дает увеличение случает травматизма.

Увеличение производительности очистного забоя и производительности труда по рассматриваемым комплексам в 5 раз способствует снижению коэффициента частоты травматизма в 4,2-4,9 раз. При этом эта зависимость отражает многофакторные связи технологических и организационных процессов.

Увеличение вероятности травматизма при уменьшении и увеличении мощности пласта от оптимального по фактору кч в первом случае объясняется уменьшением высоты рабочего пространства и ухудшением условий труда, а во втором - появлением более интенсивного отжима угля и увеличением трудоемкости ручных работ.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 862; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!