КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Казахстан и царская Россия в первой половине XIX века 4 страница

|

|

|

|

Государственные крестьяне Кундровинской, Верхне- и Ниж-не-Увельской волостей Троицкого уезда в числе 8 750 душ, категорически отказавшись переселяться на Новую Линию и вступить в военное сословие, подняли восстание. Боясь распространения восстания на другие волости, Оренбургский военный губернатор Перовский вошел с ходатайством перед Департаментом военных поселений о разрешении выселить из пределов Оренбургского1 войска всех крестьян, не желавших зачислиться в казаки.

Вскоре крестьянские восстания из Троицкого и Челябинского уездов перекинулись в другие районы Оренбургского войска — в Павловскую, Городищенскую и Донецкую станицы, где крестьяне решительно отказались вступить в казачье сословие. Даже карательный отряд под командой полковника Тимлера, посланный для усмирения повстанцев, не мог ничего поделать. Один из руководителей восстания — Иван Воронин — призывал крестьян не подчиняться приказам чиновников и не уходить из насиженных мест. Он внушал своим односельчанам: «Если бы на зачисление крестьян в казаки была царева воля, то был бы прочитан указ с барабанным боем, а указ был прочитан без барабанного боя, то он ложный»2.

Царское правительство, опасаясь роста крестьянских волнений в Оренбургском крае, решило покончить с ними с помощью крутых мер. 4 мая 1843 года был издан высочайший указ, согласно которому все казенные крестьяне зачислялись в казаки. Для приведения его в исполнение в Оренбургский край был командирован флигель-адъютант Николая I полковник Туманский. Но и этот указ не подействовал. В Троицком уезде только 1 850 крестьян согласились перечислиться в казаки, а остальные 5 720 крестьян, оставив свои дома, ушли в пределы Бузулукского уезда. В Кундравинской волости удалось перечислить в казаки 525 крестьян, а остальные 1 944 семейства отказались вступить в казачье сословие. Более продолжительным было восстание в самом Оренбургском уезде. Здесь первыми выступили крестьяне Городищенской станицы и селений Нико'лки, Дедуровки, Павловки и др. На борьбу с повстанцами было направлено до 4 тыс. солдат с двумя орудиями гарнизонной артиллерии под командованием наказного атамана, генерал-майора графа Цукато, жестоко усмирившего крестьянское восстание. За подавление восстания крестьян всем офицерам было объявлено монаршее благоволение, а нижним чинам пожаловано по 50 коп. на человека '.

Причины поражения всех этих восстаний объясняются их локальностью, разрозненностью и отсутствием единого руководящего центра, благодаря чему царским войскам удавалось разбивать их по частям.

Каковы были взаимоотношения казачьей бедноты, крестьян и солдат с казахами, жившими близ пограничных Линий?

Несмотря на разжигаемые царизмом вражду и национальную рознь, между станичными крестьянами, солдатами и казахами существовала дружба. Казахи завязывали с русскими крестьянами оживленные торговые связи, перенимали их хозяйственные достижения — переходили к оседлости, строили себе дома и т. д. В отчете по Управлению внешних округов сибирских казахов сказано: «Киргизы... от частого соприкосновения с русскими все более и более привыкают к образу оседлой жизни и подражают в этом жителям, многие строят себе дома и заводят хлебопашество»2.

В другом документе о казахах Кокчетавского, Аман-Кара-гайского, Баян-Аульского и части Акмолинского округов говорится, что местные казахи «от частовременных сношений с русскими привыкают уже к оседлой жизни и, подражая русским, выстраивают для себя дома и другие заведения»3.

Кроме того между казахами и русскими крестьянами происходила меновая торговля. По поводу этой торговли председатель Омского земского суда писал: «Киргизы сии ввозят собственные свои произведения и изделия для мены в крестьянские селения Тюкалинского округа, а как полагать должно, что таковая потаенная мена производится с крестьянами и на значительную сумму»4.

С русскими крестьянами вели оживленную торговлю не в своем донесении пограничный начальник Сибирскими киргизами полковник Ладыженский писал: ««Кочунбай Казанга-пов знает хорошо русский разговор и знаком по Горькой Линии со многими станичными казаками, как это обнаружено при провозе его через те станицы в Омск. Об этом я долгом почел сообщить Комиссии военного суда» '.

Деятельное участие принимали в движении Кенесары отдельные крепостные крестьяне и беглые солдаты. Они служили в войсках Кенесары предводителями отрядов, работали в качестве оружейников, а один из них был даже личным секретарем Кенесары2.

Всех бежавших к нему крестьян и солдат Кенесары охотно принимал. К сожалению, в архивах мало сохранилось документов, характеризующих отношение Кенесары к русскому населению. Однако даже далеко неполные данные говорят о существовании известной связи восставших казахов со станичными крестьянами. Так, когда в 1838 году Кенесары потребовал от генерала Горчакова возвращения казахам земель и увода войск из казахской степи, он предупредил Горчакова, что в случае невыполнения его требования — он начнет «наступление в самый центр Сибирской власти, где имеет много приверженцев среди станичных крестьян»3.

Вот другое свидетельство. В 1838 году по заданию Сибирского генерал-губернатора была составлена ведомость4, в которой перечислялся материальный ущерб, нанесенный восстанием Кенесары торговцам, чиновникам, казахским султанам и крестьянам. Из общей суммы в 1 951 994 р. 72 к. ущерб крестьян составляет всего 100 рублей, остальная сумма падает на торговцев, чиновников и на казахских султанов. Таким образом видно, что Кенесары щадил русских крестьян и станичных казаков.

И, наконец, о доброжелательном отношении Кенесары к крестьянам и солдатам говорит его отношение к военнопленным. Пленный Андрей Иванов в своем показании заявил: «Во время нашего плена жестокого обращения с нами не было. Хозяев наших-Кенесары заставлял нас кормить и не дозволял делать обид»'.

В восстании Кенесары участвовали политические ссыльные. Известно, что после подавления польского восстания 1830 года многие участники его были сосланы в Сибирь и в Оренбургский край. Об участии ссыльных поляков в восстании Кенесары имеются только отрывочные данные. В одном из своих донесений полковник Аржанухин писал: «У султана Кенесары и батыра Юламана есть... бежавшие из Сибири до 100 поляков, из которых один называется майором, и много к нему набегает оттоль же с Линии разных беглых разночинцев»2. Трудно судить, насколько верно сообщение Аржанухина о количестве примкнувших к Кенесары поляков. Надо полагать, что все же он преувеличивает число беглых поляков. Однако участие поляков в восстании Кенесары не вызывает никакого сомнения. Один поляк, некий Иосиф Гербрут3, принимавший участие в восстании, посвятил специальную песню повстанцев к их руководителю Кенесары. Текст песни найден в архиве академика Веселовского. Датирована она 1850 годом.

Другой поляк Густав Зелинский, сосланный за участие в польском восстании 1830 года, жил в казахской степи. Во время выступления Кенесары Касымова он написал большую поэму под названием «Киргизы»4, в которой описывает тяжелое положение казахов, испытывавших на себе двойной пресс угнетения — царских колонизаторов и своих феодалов-султанов.

В Казахстане жили также несколько декабристов. В частности, с 1829 года по 1856 год в Бухтарминском уезде отбывал свою ссылку отставной подполковник Матвей Иванович Муравьев-Апостол. Об их отношении к восстанию казахов не сохранилось никаких сведений.

Кроме того, в первой половине XIX в. в Сибири в прилегающей к ней казахской степи находилось много других политических ссыльных различных народностей.

К 30-м годам XIX в. Ливийское ханство представляло государство, граница которого простиралась от впадения р. Сыр-Дарьи в Аральское море — на севере, до нынешней границы с Афганистаном — на юго-востоке.

«В эпоху смерти Мухаммед Рахима в 1825 году Хивинское ханство,— говорит Ханыков,— представляло1 уже одно политическое целое, действительно подчиненное Хивинскому владельцу» '.

По сведениям царских властей2, Хива в военное время могла выставить от 20 до 35 тысяч конных ратников, из них только 5 000 вооруженных ружьями, и располагала 7 орудиями.

По данным Гельмерсена3, Хивинский хан располагал 15 пушками, отлитыми самими хивинцами. Из регулярных войск жалованье получали те солдаты, которые исправляли службу на коне. Им давали в год по 25 червонцев. Командный состав получал от 40 до 70 червонцев в год. Кроме того, в армии были нерегулярные войска, они не получали жалованья. Только во время военных действий, если воин доставлял неприятельскую голову и уши, он получал в виде премии от 5 до 10 тенге.

Подать взималась с населения ханства подворно—от 15 до 45 рублей на русские деньги со двора, причем сборщики, не получая никакого жалованья, совершали вопиющие злоупотребления. По данным А. Вамбери4, подати в Хиве разделялись на: а) поземельный налог — харадж. С каждого участка земли, годного для обработки, в 10 танаб (один танаб равен 60 квадратным аршинам), хан получал 18 тенге (около 4 руб. 50 коп.— золотом); б) таможенный сбор, на основании которого с каждого ввозимого предмета взимается по 2,5 процента стоимости, с волов, верблюдов и лошадей —по тенге с головы. Как сообщает Данилевский, налог, собираемый хивинцами с кочевых племен, давал дохода до 1 миллиона рублей асе., а ежегодный ханский доход составлял до 3 миллионов рублей асе.

Мухаммед Рахим распространил свою власть на казахов, живших в низовьях Сыр-Дарьи. Казахи, до этого не видевшие хивинских сборщиков, оказали вооруженное сопротивле пие. Три раза: в 1812, 1816 и 1826 годах Мухаммед Рахим подвергал кочевья казахов страшному разгрому. Наиболее разорительным был набег 1820 года, когда было убито несколько сот казахов, уведено в плен до 1 000 женщин, угнано 65 тыс. баранов, 15 тыс. верблюдов, свыше 7000 лошадей и др.

Попытка одного из крупнейших политических деятелей Казахстана начала XIX в. султана Арынгазы (1815—1821 гг.) отстоять независимость казахов от притязаний Хивы путем укрепления Казахского ханства под верховным протекторатом Российской империи не увенчалась успехом, главным образом благодаря сопротивлению русских властей, стремившихся в это время не к сохранению вассальных отношений Казахского государства, а к включению Казахстана в состав империи. Арынгазы умер в ссылке в Калуге в 1833 году. Сыр-дарьинские казахи были вынуждены подчиниться хивинскому хану. Успеху Хивы способствовали сами казахские султаны и ханы, жаждавшие власти. Стараясь заручиться поддержкой хивинского хана, Ширгазы Айчуваков выдал свою дочь замуж за Алла-Кула и вступил в вассальную зависимость хивинского хана, добившись признания его ханом Младшего жуза, хотя его власть признали только Табынский и Шектин-ский роды. Основная часть населения Младшего жуза ненавидела Ширгазы, как предателя, и не поддерживала его.

После смерти Мухаммед Рахима на хивинский престол вступил его сын Алла-Кул (1825—1842 гг.). Мухаммед Рахим при жизни не любил Алла-Кула и не готовил его к занятию престола. По поводу этого афганский принц Ша-Ваде-Фер-дух, находившийся при ханском дворе Мухаммед Рахима, сообщает следующую интересную деталь: «За несколько дней до смерти своей Мухаммед Рахим призвал к себе двух старших сыновей своих и спрашивал, как они думают управлять ханством, когда его не станет? Алла-Кул отвечал: Буду следовать советам Мухаммед Ризы куш-бега и Мухаммед Юсуфа махтери. Второй сын Рахман-Кул сказал: Буду делать, что требует благоденствие народа и последую примеру моего отца. Недовольный ответом первого сына и обрадованный обещанием второго, Мухаммед Рахим признал последнего законным наследником» ный фанатизм и ненависть между родами, подучали их не только на грабеж караванов, но и к нападению на Линию»1.

Однако в 30-х годах XIX в. в захватнической политике хивинских ханов преобладали другие внешнеполитические мотивы. В этот период борьба за казахскую степь преследовала военно-стратегическую цель. В связи с приближением русских аванпостов непосредственно к границам среднеазиатских ханств, борьба за казахскую степь превращается в борьбу за буфер, отгораживающий Хивинское ханство от империи. Теперь хивинский хан боролся за казахскую территорию для того, чтобы создать заслон против наступающего царизма. После известной Хивинской экспедиции Перовского 1839 года, хивинский хан очень был обеспокоен за свою северо-западную границу. С каждым днем он ожидал повторения нового военного похода.

Действительно, царское правительство предполагало повторить поход.

Об этом свидетельствует резолюция Николая I, наложенная на последней странице донесения ген.-адъютанта Перовского: «Жаль! Очень жаль — но покориться воле Божьей должно и безропотно. Теперь нужно принять меры и безотлагательные для возобновления экспедиции при первой возможности» 2.

Пока же правительство твердо настаивало на признании всей территории Младшего жуза владением империи. В инструкции подполковнику Данилевскому, посланному в 1842 году в Хиву, указывалось, что река Сыр-Дарья, северные берега Аральского моря и северный склон Усть-Урта составляют государственную границу России, что хивинские сборщики не должны ее переходить и собирать закят с подвластных России казахов. Несмотря на это в пограничных районах между хивинцами и русскими происходили частые столкновения. Кушбеки Нурмухаммед в своем письме Перовскому требовал, чтобы русские власти не вмешивались в дела казахов и не мешали собирать с них закят. «Иначе,— грозил кушбе-ки,— достоверно знай, что с бесконечным войском и полным припасом я нападу на твое владение и выведу отняв у тебя все мусульманское владение»3.

Казахи, испытавшие тяжелый гнет Хивы, не желали оста-1аться под ее властью. Участник Хивинской экспедиции 1839 (да Н. Иванов рассказывает, как местные казахи, одобри-'ельно относясь к Хивинскому походу, спрашивали: «А разве:амому Алла-Кулу башку оставят, если он будет захвачен в шен?». Выслушав отрицательный ответ, они возражали: «Хотя это хорошо, однако не давай волку воли: прощенный враг — страшный враг»1.

То же отмечает армянин Турпаев, посланный в 1834 году из Ново-Александровского укрепления в Хиву. В пути встречные казахи жаловались на притеснения хивинских чиновников. Турпаев пишет: «Киргизы жаловались на притеснения хивинского хана, по приказанию которого за три года перед тем были они ограблены, причем до 400 человек киргизов перерезаны и сорок женщин увлечены в неволю. Сверх того обременяют их налогами при вывозке хлеба и товаров и берут [. с каждого верблюда по пяти и более рублей; хвалили русское правительство и желали единственно зависеть от него»2.

На тяжелый гнет хивинского хана сыр-дарьинские казахи жаловались и бию Досполу, поддерживавшему Кенесары: «В году сыр-дарьинских казахов обирают трижды. Ныне по своей тягостности узбеки превзошли русских»3.

Не менее агрессивной, чем политика Хивинского ханства, была и политика Коканда в отношении казахов. Кокандское ханство зародилось в начале XVIII в., когда одно из узбекских племен — Минг, во главе с Шахрух-бием, основало независимое государство Ферганы.

Преемником Шахрух-бия был Нарбута-бий. Столицей нового государства он выбрал город Коканд. Как сообщает его современник Ахмет Шайх4, Нарбута не называл себя ханом, а носил звание «бека».

При основателях династии Минг — Шахрух-бие и Нарбу-те—Кокандское ханство представляло небольшой вилает. Территория ханства ограничивалась лишь долиной Ферганы и Ходжентом

Юнус-Ходжа. Междоусобица среди Ташкент- ] ских беков помогла Алим-хану захватить г. Ташкент. С момента завоевания Ташкент становится яблоком раздора между среднеазиатскими ханствами. Ташкент в это время стал крупным торгово-промышленным центром, игравшим роль посредника в торговле России со Средней Азией.

Многочисленные военные походы Алим-хана тяжело отразились на положении народных масс. Это вызвало резкое недовольство среди народа. Как пишет Наливкин, «Алии любил войну, а в ней не видели никакой прелести остальные, в глазах которых завоевательные стремления хана были не более как личной забавой последнего, забавой, которая для народа не приносила не только никаких выгод, но даже вызывала и еще массу непроизводительных трат времени, средств, а нередко и человеческой жизни» 1.

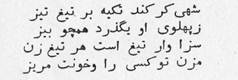

После одного неудачного похода Алим-хан был покинут своими приверженцами, и в 1809 году был убит. Автор «Таа-рих-Шахрохи» посвятил его гибели четверостишие, в котором нашли отражение гнев и ненависть народа к Алим-хану:

Если хан верит в острие своей сабли, То в один прекрасный день она пронзит его самого. Каждый человек, рубящий саблей, сам будет зарублен. Лучше не руби без вины человека и не проливай крови2.

Преемником Алим-хана стал его брат Омар (1809 — 1821 гг.). Он считался одним из просвещенных людей своего времени. Омар-хан окружил себя известными поэтами, даже в числе своих жен он имел незаурядную поэтессу Надиру. Он покровительствовал духовенству, за что был прозван им «Эмир-Эль-Муслемин» (повелитель правоверных). Придворные поэты льстиво отзываются от Омар-хане, как о человеке,заботящемся о народе. В действительности, при нем нелегка жилось не только покоренным соседним народам, но местному дехканству. Омар-хан значительно расширил пределы Кокандского ханства. В первую очередь его захватнические вожделения устремились на казахов Старшего жуза и на Алатау-ских киргизов. При нем был завоеван г. Туркестан с прилегающими окрестностями. В честь взятия города Омар-хан устроил большой той, посетил мечеть Хаджи Ахмета-Ясави и одарил всех шейхов. Новым хакимом Туркестанского района был назначен Шейх-и-Бадаль.

Для закрепления кокандского влияния среди казахских родов, кочевавших по рекам Сыр-Дарье, Чу и Сары-Су, был построен ряд укреплений: Джана-Курган, Жулек, Ак-Мечеть, Кумыш-Курган, Чим-Курган, Кош-Курган и другие. Таким образом, среднее течение р. Сыр-Дарьи, занятое кокандскими укреплениями, составило теперь пограничную область Кокан-да, которая управлялась из Ак-Мечети Якуб-Беком (будущим кашгарским владельцем). Находясь в вассальной зависимости от Ташкентского кушбеки, Якуб-Бек обязывался доставлять ему налоги, собираемые с казахов, кочевавших в Ак-Мечет-ском округе. Сбор налогов с населения превращался в обычный феодальный грабеж. По поводу этого Ладыженский писал: «Якуб-Бек образовал при себе шайку отъявленных грабителей, начал делать с ними нападения на кочевавших по правую сторону Сыра — киргизов, отбивал у них каждый раз огромное количество скота и имущества, и потом, распродажею всего этого на Кокандских рынках, удовлетворял ненасытную жадность и Нармухаммеда кушбеки и свою собственную»"1.

Под властью Кокандского хана находилось большинство казахских родов Старшего жуза. По данным Ю. Южакова, специально занимавшегося этим вопросом, под властью Ко-канда были следующие казахские роды: Бестамгалы, Сейкым, Чымыр, Джаныс. Причем Бестамгалы включал в себя такие подроды, как Ысты, Ошакты, Чапрашты, Жалаир и Сыргалы. О численном составе и территориальном расположении этих родов можно судить по следующей таблице, составленной нами на основании данных Ю. Южакова:2

| Название родов | Количество юрт Место летних и зимних кочевок | |

| Бестамгалы Чымыр Сейкьш Джаньщ | 35 тысяч 9 « 5 <1 7 « | Зимовали по левому берегу р. Чу у песках Кара-Кум, кочевали по обоим склонам Кара-Тау. Зимовали по левому берегу р Чу у урочища Иткечу, кочевали по р. Ары-су и Боролдаю. « Зимовали около горы Казы-Курта и по р. Келес, кочевали в верховьях р. Аксу, Сайрама и Бодама. |

Захватническая политика кокандских ханов в Старшем жузе и Киргизии преследовала не только цели феодального грабежа, но и диктовалась торговыми интересами. Сам Ко-канд и подвластные ему города Ташкент, Андижан, благодаря своему географическому положению, рано выдвинулись как торгово-промышленные центры. В частности, город Ташкент, став центром среднеазиатской торговли с Россией и казахской степью, одновременно являлся важным транзитным пунктом по торговле с Кульджой и Чугучаком. Понятно, что территории Старшего жуза и Алатауских киргиз, через которые пролегали важные караванные пути, сделались объектом завоевательной деятельности кокандских ханов. Помимо того эти области и сами по себе были важны в торговом отношении. До царского завоевания казахи Старшего жуза в основном торговали с Кокандским ханством.

Отсюда понятно, почему в завоеванной части территории Старшего жуза и Алатауских киргиз кокандские беки открывали торговые фактории. В частности, у Пишпекской крепости жили до 1 000 дворов кокандцев, здесь существовал постоянный базар. Около селения Токмак жили до 200 кокандцев, также торговавших с местным населением. Кокандские беки регулярно взимали торговые пошлины с проходивших караванов. В Кашгарии кокандцы заняли в торговле монопольное положение. Для охраны своего монопольного положения кокандцы добились права содержать особых чиновников с вооруженной кокандской стражей.

При Омар-хане власть Коканда простиралась не только на сыр-дарьинских казахов, Сайрам и Чимкент, но и на Туркестан и Аулиэ-Ата. Подвластные Кокандскому ханству казахи испытывали тяжелый налоговый гнет. Налоги, собираемые с казахов, разделялись на два вида: со скота — закят и с пашни —харадж.

Самой доходной статьей для Кокандского ханства был сбор закята. Только лишь по одному Чимкентскому вилаету хан получал до 80 тыс. рублей серебром в год. По данным Ю. Южакова ', ежегодный сбор закята выражался в следующем виде:

С Бестамгалинцев — от 8 000 до 10 000 баранов

Сергалинцев — 6 000—8 000»

Сейкымов — 2 000—2 500»

Чымыров - 2 000—2 500»

Джанысов - 2 000—2 500»

Сбор закята начинался ранней весною. Предварительно высылались в степь джигиты, которые к приезду сборщиков производили подсчеты и отбирали самых лучших баранов.

Харадж собирался с земледельческого населения. Единицей измерения засеваемой площади служил так называемый «такип». Один такип равнялся 1/6 гектара. На такип засевали до 12 чириков пшеницы, т. е. 78 фунтов, а на кош засевали от 3 до 5 батманов (1260 фунтов). Каждый кош заключал в себе от 14 до 25 такипов. Как указывает Ю. Южаков, коканд-кие беки с каждого коша брали в среднем от 40 до 70 пудов пшеницы. Однако кокандские сборщики никогда не придерживались установленных традиционных норм этих налогов. Начальник сыр-дарьинских казахов, коллежский советник О. Я- Осмоловский писал: «В противоположность всем магометанским законам, определяющим взимать со скота сороковую часть, кокандцы брали, с помощью всевозможных насилий, ежегодно до 6 баранов с кибитки, и с богатых киргизов вдвое более, в это число не входили еще подарки, даваемые киргизами как главному закятчи, так и его помощникам. С хлеба кокандцы брали треть урожая, а от некоторых кир-

[ гизов, кочующих при укреплениях, взамен хараджа зерном, принимали печеный хлеб и просовую кашу. К числу хараджа еще принадлежат сборы дровами, углем, сеном. С каждой

' кибитки взыскивалось в год 24 мешка угля, 4 вьюка саксаула и 1 000 снопов камыша с травою»2.

Кроме закята и хараджа, на казахов были возложены и другие повинности. Так, они вынуждены были возделывать пашни и огороды, ремонтировать крепостные стены и т. д. Во время военных действий каждый казах должен был явиться на своем коне к кокандскому беку, не получая за свою службу в войсках никакого содержания.

Кокандцы обирали казахов под разными предлогами. Насколько они были изобретательны в этом отношении, видно из рассказа казаха, записанного И. Крафтом. «Чтобы иметь понятие об изобретательнсти кокандских сборщиков, достаточно привести такой случай. Встречается закятчи с киргизом и видит, что у него исцарапано лицо.

•— Отчего у тебя на лице царапина? — спрашивает закятчи киргиза.

Да вот проходил через камыш и исцарапался,— отве

чает киргиз.

Я уничтожил твоего врага,— говорит закятчи киргизу,

показывая на срезанный камыш,— ты должен отдать мне ба

рана.

Или: Сопровождают киргизы кокандского чиновника и дорогой у одного киргиза спотыкается лошадь. Чиновник сейчас же обращается с вопросом:

Почему твоя лошадь споткнулась?

Киргиз простодушно отвечает:

Наткнулась на кочку.

Покажи, где эта кочка,— говорит чиновник. Киргиз, ни

чего не подозревая, находит кочку и показывает чиновнику.

Чиновник саблей срезает кочку и говорит киргизу:

Отдай мне барана, я уничтожил препятствие на твоем

славном пути» Ч

В народной памяти надолго сохранились тяжелые годы кокандского владычества. В одной песне, излагающей челобитную найманского бия Жанкисы кокандскому хану, поется:

Здравствуй, мой хан, виновник моего счастья! Предстал твой верноподданный пред тобою; Выслушай же его просьбу, Которая, если ложной окажется,— Вот на отсечение моя голова!

Посланный тобою в наше общество Закятчи, твой Жузбай,

Тиранством своим всюду Вызвал в народе плач и вопль.

В сотовариществе с ним

Каратамырец Дадан,

И сопровождают его

Человек до сорока прочей свиты,

В которой есть писец именем Шонмурун

И плут отъявленный именем Толеген;

Кормят лошадей своих даровым кормом Из торбы, сшитой из шести полос; Взыскивают они подать даже со ступки, Берут кеусеном !.

Утра-закятом 2 еще

И с каждого снопа особо 3.

Испытавшие тяжелый гнет казахи не раз восставали против кокандского владычества. Особой ожесточенностью отличилось восстание, вспыхнувшее в последние годы правления Омар-хана. После посещения степи Дешти-Кипчак коканд-ским сборщиком налогов Сейд-Кул-беком, повсеместно среди казахов, населявших окрестности Туркестана, Чимкента, Сай-рама и Аулиэ-Ата, вспыхнуло восстание.

Восстание возглавил Тентяк-Тюре. Вокруг него собралось 12 тыс. повстанцев, они осадили кокандские военные укрепления и стали захватывать один город за другим. О начальном этапе восстания Наливкин сообщает следующие подробности: «Киргизы (казахи) задумали отложиться от Кокандского ханства, по какой причине пригласили некоего Тентяк-Тюре принять над ними начальство и открыть военные действия против Омара. Около Туркестана у Тентяк-Тюре собралось до 12000

киргиз»4.

Восставшие казахи приступом заняли Кокандскую крепость Сайрам и сделали ее своим центром. Восстание быстро охватило окрестные селения. К повстанцам примкнули казахи Чимкента, Аулиэ-Ата и других городов. Размах восстания ис пугал кокандцев. Омар-хан вынужден был принять экстренные меры. Против повстанцев было решено послать войско во главе с Абул-Калым-Аталыком.

Узнав о Приближении кокандских войск, руководитель повстанцев Тентяк-Тюре разделил свое войско на две части. Одна часть повстанцев во главе с Тентяк-Тюре заперлась в крепости Сайрам, а другая половина — в крепости Чимкент.

Кокандские войска осадили эти крепости. Повстанцы оказывали кокандским войскам ожесточенное сопротивление. Только после продолжительной осады повстанцы, истощив свой провиант, сложили оружие.

Аналогичное восстание вспыхнуло среди алатауских киргиз. В волости Кетмен-Тюбе восстали 3 киргизских рода — Багыш, Саяк и Сатика '.

Омар-хан предпринимал еще ряд походов против Ходжен-та, Ура-Тюбе, Замин. После одного удачного похода Омар-хан решил с большой свитой отправиться на охоту в Маргелан и Андижан. Во время приготовлений к охоте Омар-хан заболел и вскоре скончался (1821 год).

После смерти Омар-хана на Кокандский престол вступил его малолетний сын Мадали-хан (Мухамед Али) — (1822—• 1842 гг.). При Мадали-хане особенно усилилась роль кушбе-ки, самостоятельно правивших отдельными областями ханства. Независимость кушбеки от центральной власти подчеркнул и сам Мадали-хан, говоря об одном из них — Хан-Кули-бии: «Я давно уже вручил все ханство ему, Хан-Кули-бию, а потому последний может делать то, что хочет»2. Ташкентский кушбеки также лишь номинально признавал власть Кокандского хана. За Мадали-хана правили регенты. Все завоеванные провинции были отданы на откуп кушбеки. Завоеванная часть территории Старшего жуза и территория присыр-дарь-инских казахов, вместе с г. Ташкентом, были отданы Ташкентскому кушбеки за ежегодную уплату 20 тыс. червонцев»3.

Ташкентский кушбеки старался выжать побольше податей у населения. В одном из писем, он писал своим подчиненным: «сВысокостепенный же хан наш, представив в мое владение шесть сан каракалпаков, сорок сан прочих народов, обитающих в последней стороне Кокандского дивана и дикокаменных киргиз по реке Или, дал мне власть решать все дела, относящиеся до сих народов... затем еще принято в наше подданство несколько волостей киргизов Большой орды» ^

С переходом казахов Старшего жуза и присыр-дарьинских казахов под власть ташкентского кушбеки, налоговый гнет еще больше усилился. Вся последующая политика ташкентского кушбеки была направлена на то, чтобы подчинить себе не только казахов Старшего жуза, но и Среднего жуза. При этом он выступал, не открыто, а под предлогом оказания братской помощи казахам в их борьбе против русских, под лозунгом «газавата» («священной войны») против неверных.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 495; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!