КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Новый вектор развития свободы печати 9 страница

|

|

|

|

Рекламный рынок: череда потрясений. Представление о том, что в СССР рекламы не было, ошибочно. Всем, кто помнит ста рые добрые времена, знакомы типичные советские рекламные слоганы: «Летайте самолетами Аэрофлота» и «Храните деньги в сберегательной кассе». Рекламные объявления появлялись даже в СМИ. Основным каналом распространения была местная пресса — городские, в том числе вечерние, и районные газеты. Так, поста новление ЦК КПСС «О повышении роли районных газет в комму нистическом воспитании трудящихся» (1968) разрешало район ным газетам публиковать рекламу, однако ее объем не должен был превышать 25% площади последней полосы издания. Реклама от части рассматривалась как дополнительный источник финансиро вания газетного производства. Газетам также разрешалось направ лять в собственный заработный фонд до 30% доходов, полученных от публикации рекламы1. На телевидении реклама занимала еще меньше места: московский телеканал транслировал 15-минутные

1 О партийной советской печати, радиовешании и телевидении. М., 1972.

1 О партийной советской печати, радиовешании и телевидении. М., 1972.

ролики, рекламировавшие товары советского производства. Аудитория, однако, весьма настороженно относилась к советской рекламе: зрители негативно воспринимали те товары, которые удостаивались рекламных телероликов. Советская система, создававшая дефицит товаров потребления и воспитывавшая пренебрежение

к потребительству, порождала тем самым и недоверие к рекламе.

Реклама добротных, но немодных и некрасивых советских товаров

вызывала только смех аудитории.

Таким образом, появление рекламы в советских СМИ носило

случайный и несистематический характер. «Тотальное насаждение

планово-распределительной государственной экономики на дол-

гие десятилетия отторгло советских производителей от проблем I реализации их продукции, тем самым лишив смысла любые рекламные акции с их стороны», — отмечает известный российский практик рекламы В. Евстафьев1.

В условиях перехода к рыночной экономике и сами СМИ, и I реклама вступили в новый период существования. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» установил допустимые объемы рекламы в СМИ. Газетам было разрешено занимать рекламой не более 40% площади, радио- и телепрограммам — не более 25% времени вещания (ст. 36)2. С этого момента российская реклама начала завоевывать центральную прессу («Труд», «Известия»). Первые самостоятельные рекламные агентства появились в начале 1990-х годов как отражение настоящего рекламного бума, сопровождавшего процесс перехода российской экономики к рынку. Спецификой первых рекламных объявлений в средствах массовой информации являлась их безадресность. Молодой частный бизнес спешил заявить о себе со страниц общенациональных газет или популярных телеканалов, еще не думая об азбучных истинах — целевой аудитории рекламы, ее эффективности.

Освоение рекламой телевидения связано с деятельностью пер-

вых коммерческих банков и инвестиционных фондов. Эффектив-

ные рекламные кампании банка «Менатеп» и различных финансо-

вых пирамид в начале 1990-х годов впервые доказали, что россия-

не начали воспринимать рекламу, перенеся на нее то доверие,

которое они традиционно испытывали к программам советского

ТВ. Герой рекламного ролика МММ Леня Голубков, своего рода

I Иванушка-дурачок постсоветского мифа об удачливом владельце

1 Евстафьев В. А. Журналистика и реклама: основы взаимодействия (Опыт

1 Евстафьев В. А. Журналистика и реклама: основы взаимодействия (Опыт

теоретического исследования). М., 2001. С. 62.

2 Законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации.

М., 1996. С. 22.

приватизационного ваучера, по популярности превзошел многих героев прежде любимых кинофильмов. После рекламного «сериа ла» МММ и еще нескольких аналогичных рекламных кампаний на ТВ (биржа «Алиса», банк «Империал») российская реклама стала не только заметным фактором медиабизнеса, но и явлением эсте тическим, даже фольклорным.

По мере наполнения магазинов товарами, а сферы обслужива ния доступными услугами объем рекламы в СМИ значительно уве личился, а ее качество выросло. Не последнюю роль в этом про цессе сыграл приход на российский рынок международных рек ламных агентств — BBDO, Ogilvy & Mather, D'Arcy, Young & Rubicam и многих других. Российский рынок рекламы развивался в соот ветствии с общими правилами рекламного бизнеса, движимый усилением конкуренции за рекламу между отдельными СМИ, между рекламодателями, между национальными и мировыми рек ламными агентствами. В этой конкурентной борьбе кошелек рос сийских потребителей стал главной наградой, а методы ее дости жения постепенно начали приобретать цивилизованный характер.

Принятие в июне 1995 г. Федерального закона «О рекламе» помогло российской рекламной индустрии ввести в ежедневную практику четкие легально обоснованные представления о важней ших явлениях рекламного рынка — недобросовестной, недосто верной, неэтичной, скрытой рекламе, определить права и обя занности рекламодателей и рекламораспространителей.-Одновре менно с подготовкой этого закона происходило становление институтов рекламной индустрии и развитие их кооперации.

Если развитие рекламы потребительских товаров и услуг в Рос сии шло в определенном соответствии с общими законами меди-арынка, то эволюция политической рекламы остается в значитель ной степени чисто российским феноменом. Годом политической рек ламы становится 1996-й, когда россияне выбирали президента. Как подчеркивает российский исследователь рекламы И. Крылов,

«...впервые за всю историю России мы столкнулись со столь про фессионально продуманной и профессионально проведенной из бирательной кампанией, как кампания по переизбранию Ельцина. И, на мой взгляд, все дело в том, что впервые штабная «команда» партии власти отдала свою избирательную кампанию на откуп вы соким профессионалам...»1.

1 Крылов И. В. Теория и практика рекламы в России. Антология рекламы. М., 1996. С. 152.

1 Крылов И. В. Теория и практика рекламы в России. Антология рекламы. М., 1996. С. 152.

Без долгих традиций парламентаризма и института президент ства, без опыта ведения и восприятия политический баталий, без умения критически оценить рекламу россияне оказались благодат ной почвой для воздействия политтехнологов-96. Рекламная кам пания «Голосуй или проиграешь» показала беспрецедентную эф фективность предвыборных политических коммуникаций, осно ванных на эксплуатации эмоций, и возросший профессионализм российской рекламной индустрии1.

Недолгая история российской рекламной индустрии, несмот ря на весь динамизм и новаторство, в очередной раз проиллюст рировала рыночный характер взаимоотношений между бизнесом и СМИ. Кризис финансовых пирамид в 1995 г., выступавших глав ными рекламодателями для национальных телеканалов, вызвал первую реструктуризацию рекламного рынка — «горькую для ТВ, сладкую для прессы», как остроумно характеризует ее Т. Гринберг2. Еще один обвал рекламного рынка был связан с финансовым кри зисом августа 1998 г.: объем рекламы в СМИ сократился более чем в два раза. Потери были связаны и с тем, что часть западных рекла модателей ушла с российского рынка, и с тем, что многие рос сийские компании жестоко урезали свои рекламные бюджеты.

Возвращение России к более стабильному и предсказуемому развитию после кризиса 1998 г. значило для российского реклам ного рынка реальную нормализацию. Объем рекламы в 2000 г. вы рос по сравнению с предшествующим годом на 40%, достигнув 1,1 млрд долл. При этом несколько усилились позиции отечествен ных рекламодателей: их рекламные бюджеты в СМИ составляли в 1998 г. 9%, в 1999 г. — 18%. Наибольший рост доходов от рекламы в 2000 г. был достигнут телевидением, причем это СМИ было особен но привлекательным благодаря своим низким расценкам3. Парадокс в том, что российское ТВ обходилось рекламодателям весьма дешево. На рубеже 1990-2000 гг. реклама на российском телевидении стоила в 10-100 (!) раз дешевле журнальной рекламы и практически в 10 раз дешевле радиорекламы4. Именно это заставило газетных и жур нальных издателей в 2004 г. выступить с требованием об уточнении

1 Лисовский С, Евстафьев В. Избирательные технологии. История, теория прак

1 Лисовский С, Евстафьев В. Избирательные технологии. История, теория прак

тика. М., 2000. С. 280.

2 Гринберг Т. Рекламная коммуникация в условиях общественной модерниза

ции России: Доклад на круглом столе Европейского консорциума коммуникаци

онных исследований. М., 2001.

3 Koilov V. Spotlight: Russia ad mart develops quickly, unevenly // Russia's Journal

2001. May 18-24.

4 На разных полюсах: телевизионная реклама в Польше и в России // Новости

СМИ. 2000/2001. 25 дек. - 21 янв.

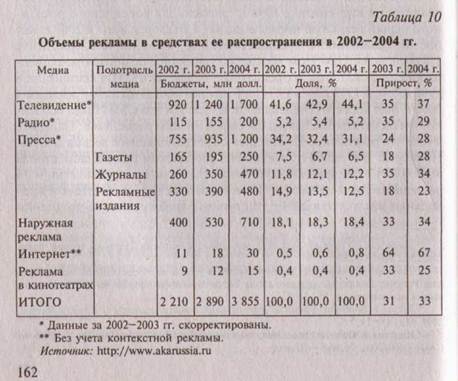

подсчета рекламных доходов различных СМИ. По уточненным в 2004—2005 гг. данным Ассоциации коммуникационных и реклам ных агентств России (АКАР), общий объем российского реклам ного рынка в 2004 г. составил 3,855 млрд долл. (табл. 10).

Особое удивление медиабизнеса вызвали данные по региональ ным рынка: именно здесь в начале 2000 г. наблюдалась наибольшая динамика, причем рос не только сектор телерекламы, но и все остальные. Правда, доля различных СМИ на рынке региональной рекламы менялась не слишком существенно (табл. 11, 12).

Рекламный рынок России сформирован сегодня разного рода действующими лицами — агентствами полного цикла услуг, спе циализированными агентствами, мегаагентствами. На нем отчетли во заметны универсальные тенденции к концентрации: например, 75% телевизионной рекламы контролирует «Видео интернэшнл». Здесь присутствуют и другие типические черты — лидирующее положение телевидения, более медленный рост печатной рекламы, повышен ный интерес к Интернету. Нельзя не заметить его значительной динамики: рекламный рынок развивается вместе с экономикой страны, ставя перед СМИ новые задачи — большей точности в оценке объемов и изменениях аудитории.

Паблик рилейшнз: новая цена медиаимиджа. Российский рынок ПР (паблик рилейшнз, public relations — от англ. связь с обществен- ностью) зародился в недрах рынка рекламного, что, впрочем, не явилось исключением из глобальной тенденции становления ин дустрии связей с общественностью.

На рубеже 1980-х — начала 1990-х годов ПР в России все еще существовал как часть рекламной индустрии. В предчувствии дра- матических выборов в парламент и президента в середине 1994— 1995 гг. политический консалтинг не только начал институциона- лизироваться в форме самостоятельных компаний, но и привлек значительные средства, способствовавшие становлению влиятель- ного ныне сектора медиарынка. Именно рынок российского поли- тического ПР стал движущим мотором развития связей с обще- ственностью, своего рода «визитной карточкой» этой индустрии в России. Широко известные кампании современных российских политических технологов создали всеобщее представление о том,

что в России существует только политический ПР. Это, в частности, подтверждается тем, что в избирательных кампаниях разного уровня могут участвовать от 17 до 20 тыс. чел.

Однако это в корне неверно. По оценкам президента Российской ассоциации по связям с общественностью А. Борисова, политический консалтинг составляет сегодня 60% российского рынка услуг паблик рилейшнз, а остальные 40% приходятся на бизнес-ПР. В действительности последняя цифра совсем немала, поскольку объем рынка ПР-услуг составлял к концу 1990-х годов 1 млрд долл.1

Российские исследователи сферы паблик рилейшнз выделяют в ее развитии по крайней мере три этапа:

♦ становления (1988-1991), когда российским медиабизнесом

только осознаются природа, задачи и особенности ПР;

♦ первичной институционализации (1991 — 1994), связанной с

развитием политической системы и началом регулярного проведения выборов в органы власти;

♦ вторичной институционализации (1994 — настоящее время),

характеризующийся формированием цельной ПР-системы и ее

интеграцией в современный российский бизнес2.

Российская ситуация в сфере паблик рилейшнз характеризует ся еще большой неравномерностью, чем в медиабизнесе в целом. Профессионалы этой области сосредоточены прежде всего в Москве, нескольких крупных индустриальных и политических центрах России, но в регионах ПР-специалистов даже среднего уровня найти практически невозможно. Несмотря на то что, по разным оценкам, в России действует от нескольких сотен до нескольких тысяч имиджмейкейрских структур, фирм, определяющих конъюнктуру ' рынка, — не более двух десятков. Согласно ежегодным рейтингам профессиональной организации Российской ассоциации паблик рилейшнз, среди первой десятки лидирующих ПР-агентств до сих пор не встречается нестоличных компаний — «Имиджленд» (1990), «Михайлов и партнеры» (1993), «Кузьменков и партнеры» (1994), «Маслов, Сокур и партнеры» (1993).

Развитие российской индустрии ПР, ежегодно удваивающей обороты своего капитала, стало своеобразной историей успеха. Но по мере того как нормализуется политическая жизнь в России, значение «грязных» политтехнологий уменьшается, и корпоратив-

1 Связи с общественностью в политике и государственном управлении. М,

1 Связи с общественностью в политике и государственном управлении. М,

2001.С. 127.

2 См., например: Шишкина М. Паблик рилейшнз в системе социального управления. СПб., 1999. С. 261-277.

ные ПР начинают интересовать крупный и мелкий бизнес. Главное направление сегодня — проникновение ПР-технологий в практику российского бизнеса, который все больше заботится об улучшении своего имиджа.

Как отмечают эксперты, структура российского рынка ПР сегодня приближается к структурам этого рынка за рубежом. Основ ным его сегментом становится наряду с политическим и корпоративный (бизнес) ПР. На политический ПР в середине 2000 г. приходилось около 60% всего рынка. Среднегодовой его объем (около 130 млн долл.) формировался из нескольких секторов: выборов в законодательные собрания (не менее 30 млн долл), губернаторские выборы (не менее 50 млн долл.), муниципальные выборы (не менее 30 млн долл.), политический ПР на федеральном уровне (не менее 15 млн долл.)1. Однако в связи с изменениями в политичес кой жизни России, с отменой губернаторских выборов вполне возможно реструктурирование рынка ПР.

* * *

Подводя итог общему обзору инфрастуктуры российской медиаиндустрии, нельзя не заметить, что доля ее «нежурналистских секторов» резко выросла. Это, несомненно, связано со становлением СМИ как отдельной индустрии российской экономики, функционирующей подобно массмедиа развитых европейских и североамериканских рыночных демократий. Развитие новых секторов — рекламного бизнеса, сектора паблик рилейшнз, сектора инфор мационных служб, усиление профессионализма менеджеров и финансовых работников российских медиапредприятий свидетельству ют о переходе российских СМИ на новый этап развития. Он, безусловно, потребует от российской журналистики учета не только требований политической элиты, но и необходимости принимать во внимание интересы других, не менее важных для современного общества групп — аудитории, рекламодателей, бизнес-элиты.

1 Гринберг Т. Э. Политические технологии. ПР и реклама. М., 2005. С. 8; Мину сов И. Е. В России политическое консультирование — это бои без правил // Ново сти СМИ. 2005. 8 (181). С. 9.

1 Гринберг Т. Э. Политические технологии. ПР и реклама. М., 2005. С. 8; Мину сов И. Е. В России политическое консультирование — это бои без правил // Ново сти СМИ. 2005. 8 (181). С. 9.

Глава 3 ПЕЧАТНЫЕ СМИ

1. Системные характеристики СМИ

Системные исследования средств массовой информации только тогда могут быть успешными, когда они опираются на различные области знания, составляющие их теоретическую основу. Сюда вхо дят и системология, и систематика, и информациология, и ин форматика, и типология, и теория коммуникации, а также другие научные дисциплины. Необходимым условием этих исследований является широкое использование принципов системного подхода. Такая теоретическая и методологическая основа дает возможность более точно определить целостность СМИ как системного объек та, изучить многообразные типы связей в данной системе, а также между нею и средой, свести результаты системного анализа в еди ную теоретическую картину. Одна из основных целей системных исследований — построение обобщенной модели изучаемого объек та, отражающей взаимосвязи средств массовой информации в ре альной ситуации общественного развития.

Эти исследования особенно важны в настоящее время, когда наше общество вступает в новый этап своей истории и кладет в основу социальной деятельности новый способ производства — информационный. Все активнее развиваются процессы информа тизации, внедрения информационных технологий в различные сферы экономики, политики, науки и культуры. Возрастает роль средств массовой информации в механизмах социального взаимо действия.

Средства массовой информации как сложно организованный объект должны отвечать следующим требованиям:

♦ сохранять целостный характер, несмотря на существование разнообразных, отличающихся друг от друга СМИ, «работая» на единый конечный результат, формируя единое информационное пространство для всех членов общества, различных его групп, по стоянное информационное взаимодействие в общественной сис теме;

♦ располагать совокупностью оптимально организованных ком

понентов (технологическая, экономическая, редакционная, ауди

торная, информационная подсистемы), каждый из которых ак

тивно взаимодействует со своей средой и друг с другом на основе

присущих СМИ закономерностей, а их совокупность, способ их

связи содействуют формированию устойчивой и динамичной струк

туры средств массовой информации, устойчивых и динамичных

процессов их функционирования;

♦ иметь необходимый набор функций, уровень их актуализации,

чтобы удовлетворить информационные потребности личности,

различных групп населения, общества в целом;

♦ структура как способ связи компонентов, как строение си

стемы должна располагать такой совокупностью газет, журналов,

программ телевидения и радио, интернет-СМИ различного типа

и профиля, которые могут способствовать выполнению этих функ

ций;

♦ СМИ должны быть организованной системой, иметь значи

тельный потенциал самоорганизации, что помогает ей действовать

в соответствии с развитием условий жизни общества, иметь для

этого необходимые этические, правовые, организационные и иные

отношения между участниками массовой информационной дея

тельности. В частности, отношения координации, дисциплины,

ответственности, профессионального долга, инициативы и др. Для

осуществления организационных процессов необходимы соответ

ствующие административно-управленческие структуры в составе

редакций, издательств и др.

1.1. Целостность системы СМИ

Информационные связи, создаваемые посредством СМИ, обес печивают коммуникацию в дифференцированном и интегрирован ном социальном процессе на всем социальном пространстве, во всей системе общественного разделения труда. Такое взаимодействие будет оптимальным, если оно создает возможность участия всей массы членов общества во всех процессах совместной социальной деятельности в соответствии с условиями жизни общества и ролью тех или иных групп в социальной системе. Прежде всего это взаимодействие содействует их участию в познавательных, образовательных, воспитательных, ценностно-ориентационных, организационно-управленческих и других процессах, действующих в масштабе всего общества, в конечном счете — в различных видах практической деятельности. На обеспечение этого результата направле-

на интегрирующая коммуникативная функция средств массовой ин формации. Она вбирает в себя многочисленные коммуникативные функции познавательного, образовательного, воспитательного, организационного и иных процессов, которые благодаря массо вым коммуникациям обретают эффективные механизмы своего осу ществления. Субъектами этих процессов выступают и журналисти ка как креативная целостность, и другие виды духовной и духов но-практической деятельности, в том числе наука, искусство, политика, право и др. Таким образом, массовый информацион ный процесс опосредован функциями общественного сознания, различных его форм и состояний, характером взаимодействия между ними.

Формируемые в масштабе всего общества массовые коммуни кации, информационные отношения обеспечивают целостный характер СМИ, если они:

♦ удовлетворяют информационные потребности личности, раз

личных общественных групп и организаций, содействуя их активно

му участию в процессах экономической, политической и культур

ной жизни, во всех проявлениях жизнедеятельности общества;

♦ способствуют взаимодействию, сотрудничеству, координа

ции и разделению труда между ними на основе совместно форми

руемых моделей поведения каждого социального субъекта;

♦ объективно и полно отражают условия жизни общества, про

дукты практической, духовной и духовно-практической деятель

ности людей, которые обогащают общественное сознание и опти

мизируют процессы познавательной, ценностно-ориентационной

и практической деятельности в масштабах всего общества и раз

личных общественных групп;

♦ собирают, производят и распространяют информацию в со

ответствии с динамикой общественного развития;

♦ привлекают к производству информации все творчески ак

тивные силы, которые служат общественному прогрессу, создают

и обогащают духовный потенциал общества, приобщают к его

содержанию активную массу населения, вовлекают ее в обществен

ный диалог;

♦ используют для массового информационного процесса со

временные информационные и коммуникационные технологии;

♦ гармонически сочетают осуществление коммерческих, кре

ативных и коммуникативных функций СМИ и др.

В современных условиях целостность системы СМИ подверга ется серьезным испытаниям. Происходят значительные разрывы в

информационном пространстве, нарушаются информационные связи между членами общества, различными категориями населе ния, между обществом и личностью, государством и его гражда нами, регионами и центром и т.п. Эти и другие проблемы инфор мационной безопасности требуют их безотлагательного решения. В «Доктрине информационной безопасности Российской Федера ции» обращается внимание на «низкую эффективность информа ционного обеспечения государственной политики вследствие де фицита кадров, отсутствия системы формирования и реализации государственной информационной политики»1.

Информационная безопасность предусматривает: «соблюдение конституционных прав и свобод человека и граж данина в области получения информации; обеспечение духовного становления России, сохранение и ук- • репление нравственных ценностей общества, традиций патри отизма и гуманизма, культурного и научного потенциала»2. Вступая в информационное общество, мы пока располагаем низким уровнем развития информационных и коммуникационных технологий, имеем низкий процент доверия членов общества к средствам массовой информации. У СМИ высокая степень зависи мости от олигархической и политической элиты, для них харак терны отчужденность от реальной жизни гражданского общества и другие отрицательные проявления, нарушающие целостность СМИ3.

Целостность системы СМИ нарушается в следующих случаях:

♦ если различные участники социальной деятельности (лич

ность, группа, организация и др.) располагают неравными воз

можностями доступа к массовой информации, удовлетворения

своих информационных потребностей (информационное неравен

ство). Если одним эти возможности позволяют в полной мере удов

летворять свои информационные потребности, а у других таких воз

можностей нет, и их потребности удовлетворяются не полностью;

♦ если участвующие в социальных процессах имеют неравные

возможности в распространении информации, своих взглядов, в

обогащении, развитии духовного потенциала общества через мас

совый информационный процесс;

1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Рос

1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Рос

сийская газета. 2000. 28 сент.

2 Там же.

3 Одной из основных формул информационного общества является обеспече

ние каждого его члена всей совокупностью общественно значимых знаний в лю

бое время, в любом месте, в необходимом объеме и требуемой форме.

♦ если деятельность СМИ не способствует поддержанию тех

или иных массовых информационных отношений — общенацио

нальных, межрегиональных, внутрирегиональных и др.;

♦ если члены общества не имеют оптимального информаци

онного механизма для консолидации, для вызревания их идейно

го и организационного единства, направленного на преобразова

ние условий общественной жизни в соответствии со сложивши

мися объективными возможностями;

♦ если участники любого типа деятельности — духовной, ду

ховно-практической и практической не имеют возможности пол

ноценно взаимодействовать друг с другом для успешной совмест

ной реализации их общественных функций.

Целостный характер СМИ дает следующие интегральные ре зультаты:

♦ обеспечивает информационное взаимодействие всех участ

ников социальной деятельности, осуществляемой в обществе;

♦ создает для каждого из них возможность адекватно и полно

осознавать условия своего существования как личности, гражда

нина, члена той или иной социальной группы, организации, фор

мировать свою позицию, свою модель поведения;

♦ формирует информационные механизмы и процессы непре

рывного перехода индивидуальных духовных продуктов в обще

ственное достояние, в содержание общественного сознания. Оно

включает различные уровни сознания (теоретическое и обыденное,

идеологию и общественную психологию), различные формы со

знания (политическое и правовое сознание, мораль, религию, ис

кусство, науку), а также различные его состояния (общественное

мнение, общественное настроение и др.);

♦ создается информационное взаимодействие внутри каждого

вида деятельности в обществе — практической, духовной и духов

но-практической, а также между ними, способствующее регулиро

ванию процессов совместных действий индивидов, различных групп,

организаций, адекватных изменяющимся условиям жизни общества.

Конечно, средства массовой информации, создавая массовое информационное взаимодействие в обществе, не являются един ственным фактором формирования и совершенствования назван ных выше общественных отношений. Они не могут заменить собой всю деятельность общества по созданию различных духовных про дуктов — прежде всего деятельность по производству знаний, мне ний, опыта, политических и иных программ совместных действий, идеологических концепций, правовых норм, этических, эстети-

ческих и иных ценностей и др. Средствам массовой информации не под силу «работать» за все духовные побудительные силы обще ства в современных условиях общественного разделения труда, самостоятельно формировать духовный потенциал. Активными уча стниками этих процессов выступают и наука, и литература, и ис кусство, и политика, и образование, и воспитание, и вся система организации и управления обществом.

Если СМИ станут активно подменять собой других участников познавательного, ценностно-ориентационного, организационно го и других процессов, то это существенно трансформирует духов ный потенциал общества, лишит его научной состоятельности, эстетической наполненности, идеологической и политической многоликости, подлинной социальности. Не случайно в современ ных научных дискуссиях часто идет речь о значительных проявле ниях асоциальное™ современной российской журналистики. Та кие трансформации отрицательно сказываются на многих видах социальной деятельности, усиливают их отставание от реальных условий жизни общества, негативно трансформируют процессы общественного разделения труда.

Массовое взаимодействие в обществе создается печатью, теле видением, радиовещанием, интернет-СМИ не только ради само го общения, но также и для того, чтобы в ходе этого массового общения осуществлялись:

♦ познание объективных условий жизни общества и усвоение

результатов этого познания всем социумом, различными обще

ственными группами, всеми участниками социальных действий

(познавательная деятельность);

♦ формирование социальных позиций, оценок по отношению

к процессам, протекающим в природе и обществе. Отражение эко

номических и других общественных отношений в форме политичес

ких, правовых, нравственных, эстетических, философских представ

лений, установок, норм, ценностей. Формирование политических,

нравственных, эстетических идеалов и их усвоение (социально-

ориентационная деятельность);

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 384; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!