КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Многокрасочное растровое изображение

|

|

|

|

Синтез цвета при полиграфическом воспроизведении. Градационная и синтетическая стадии процесса воспроизведения цветного оригинала средствами полиграфии имеет характерные особенности.

Синтез цвета в полиграфии осложняется двумя явлениями. Первое из них состоит в том, что совмещение растровых изображений может привести к появлению периодического узора, называемого муаром. Если контраст и период муара велики, качество репродукции заметно ухудшается.

Второе явление заключается в том, что образование цветов при полиграфическом воспроизведении подчиняется закономерностям не только субтрактивного, но одновременно и аддитивного синтеза. Такой субтрактивно-аддитивный синтез более сложен, чем способы получения цветов, рассмотренные выше. Он называется автотипным.

Муар. Растровые элементы изображений, образованных разными красками, при синтезе накладываются друг на друга по-разному. Причины этого – сложность приводки (совмещение изображений при печатании), неточность установки растра, деформация фотографической пленки, печатной формы, бумаги и т. д. При этом направления растровых линий в изображениях, печатаемых разными красками, не вполне совпадают. Это ведет к возникновению вторичной структуры на растровом изображении, называемой муаром.

Рисунок 15.1. Муар, возникающий в результате наложения линейных

структур при разных углах a: а – угол равен 5°; б – угол 15°; в –угол 30°

Проследим явление сначала на линейной структуре. На рисунке 15.1 показаны две системы параллельных линий, наложенных друг на друга под некоторыми углами. Если эти углы малы, то поперек линий возникают периодически повторяющиеся темные и светлые полосы. Это – одна из разновидностей муара. Причина его возникновения понятна из рис. 15.2,

Рисунок 15.2. Наложение двух линейных растров

где в увеличенном виде показан результат несовмещения двух линейных растров, угол между линиями которых равен a. Отрезками АА и ВВ ограничена часть системы, которая воспринимается как светлая полоса, потому что просветы между линиями велики. Между отрезками ВВ и СС, наоборот, находится часть системы, в которой просветы между пересекающимися линиями растров малы. Поэтому соответствующий участок воспринимается как темная полоса. Когда ширина линий пересекающихся растров одинакова, полосы муара перпендикулярны биссектрисе угла a. Количественно муар описывается двумя характеристиками – периодом Тм и контрастом kм.

Периодом муара Тм называется расстояние между осевыми линиями светлых (или темных) полос. Вычислим его значение в зависимости от периода Тр линейного растра и угла a между линиями двух линейных растров, когда ширина растровых линий одинакова (рисунок 15.2). Из выделенного на рисунке прямоугольного треугольника, диагональ которого равна периоду ТМ, а один из катетов – полупериоду (1/2) Tр следует:

или

(15.1)

(15.1)

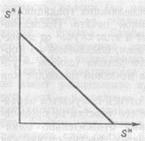

Подставив в формулу (15.1) значение Тр, можно определить период муара для разных углов a. На рисунке 15.3 показан результат расчета, сделанного в предположении, что ширина d линии растра, равная для обычных растров полупериоду: d = T/2 = 0,1 мм. При изменении Tр график смещается соответствующим образом вверх или вниз, не меняя формы. Поэтому результат расчета имеет общее значение.

Из рисунка 15.3 и формулы (15.1) видна периодичность муара. При a = 0, т. е. при строгом совмещении линий обоих растров, период бесконечен. Это означает, что муара нет: его полосы удалены друг от друга на бесконечно большое расстояние. При небольшом несовмещении линий, когда угол a

Рисунок15.3. Зависимость между периодом муара и углом a для линейных структур

мал, период конечен и его численное значение велико. Отсюда следует, что муар, возникающий при недостаточно полном совмещении частичных растровых изображений, особенно заметен. С увеличением угла a период уменьшается, и при a = 90° он принимает минимальное значение: Тм = d/0,7 = 1,4Tр, т. е. становится равным диагонали квадрата, образованного пересечением растровых линий. В этом случае муаровые фигуры практически не воспринимаются глазом. Из рисунка 15.3 видно, что углу 90° соответствует минимальное значение периода. Обе половины графиков, показанных на рисунке, симметричны: с увеличением угла a более чем на 90° наблюдается та же картина муарообразования, но в обратном порядке: при дальнейшем увеличении угла муар возрастает.

При повороте линий растров на углы большие 180° период муара изменяется так же, как и для углов в интервале от 0 до 180°, что выражается второй кривой Тм = f ( a ) (рисунок 15.3). Муар, образованный линиями двух растровых структур, называется поэтому двухкратным.

До сих нор рассматривался муар, образованный системами параллельных линий. Однако на практике оказывает помехи муар, возникающий при совмещении растровых изображений, полученных за обычными перекрестными растрами. В этом случае характер муара внешне изменяется (рисунок 15.4). Однако смысл явления остается прежним: при наложении растровых элементов образуется вторичная, периодически повторяющаяся структура. Типичные муаровые фигуры, образуемые в этом случае, показаны на рисунке 15.4.

Рисунок 15.4.Муар, возникающий при наложении обычных растровых

изображений: а – розеточный; б – квадратный

Изображения, полученные за линейными растрами, имеют одно направление линий, а полученные за перекрестными – два. Поэтому рисунок муара для перекрестных растровых изображений начинает повторяться при углах вдвое меньших, чем для линейных. Иначе, период муара для перекрестных растров вдвое меньше, чем для линейных (рисунок 15.5). Из рисунка видно, что муар, образованный при несовмещении растровых изображений, полученных за перекрестным растром, – четырехкратный.

Муар, образованный в результате наложения линейных структур (рисунок 15.1), называется линейным. При наложении структур, полученных за перекрестными растрами («точечных изображений»), могут возникнуть два типа муара: розеточный (розетка – от французского rosette – розочка –фигура орнамента, имеющая вид стилизованного цветка) (рис. 15.4, а) и квадратный (рисунок 15.4, б). Розеточный образуется при больших углах между направлениями линий растра, квадратный – при малых углах. Поскольку один тип муара переходит в другой плавно, углы точно указать нельзя.

Рисунок 15.5. Зависимость между периодом муара

и углом a для обычных растровых изображений

На обычных растровых оттисках муар возникает из-за того, что растровые элементы на некоторых участках изображения накладываются друг на друга в большей или меньшей степени, а на других располагаются

рядом. Участки наложений оказываются более светлыми, чем те, где элементы лежат рядом. Отсюда вытекает понятие контраста муара kM. Это разность максимальной и минимальной интегральных плотностей на данном поле, возникающая вследствие муара:

Контраст муара, наряду с его периодом, определяет степень влияния явления на качество изображения. Чем больше период и контраст муара, тем хуже качество репродукции.

Характеристика kM зависит от светлоты накладываемых красок, их числа, а также условий их наложения. Наибольшее значение контраст муара имеет в полутонах изображения, т. е. в области средних светлот. В светах и тенях онзаметно снижается.

Автотипный синтез цвета. Относительное расположение оттисков каждого из однокрасочных растровых элементов на цветной репродукции показано на рисунке 15.6. Из него видно, что на растровой единице площади получается ряд элементарных цветов, воспринимаемых вследствие ограниченной остроты зрения как суммарный, синтезируемый данным наложением. Этот цвет обеспечивается следующими сочетаниями красок и пробелов:

а) однокрасочными наложениями – желтыми, пурпурными и голубыми;

б) двухкрасочными наложениями – зелеными (желтый + голубой), синими (голубой + пурпурный), красными (пурпурный + желтый);

в) трехкрасочным наложением – черным (желтый + пурпурный + голубой);

г) участками, свободными от краски (пробелами).

Цвета наложений, как это видно на рисунке, образуются путем субтрактивного синтеза, а общий цвет системы возникает в результате пространственного аддитивного синтеза указанных ее восьми элементов.

Такой смешанный субтрактивно-аддитивный синтез называется автотипным. Впервые он был рассмотрен Н. Д. Нюбергом (1935 г.) и независимо от него Нейгебауэром (1937 г.). Н. Д. Нюберг предложил формулу, описывающую цвета автотипных наложений в зависимости от площадей растровых элементов, которая стала известной как уравнение Нюберга–Нейгебауэра.

Рисунок 15.6.Расположение растровых элементов оттиска при трехкрасочной печати

Удобнее выражать в функции площадей растровых элементов не цвета, как было первоначально предложено, а зональные коэффициенты отражения. Преимущество такого способа выражения состоит в том, что зональные коэффициенты отражения являются одновременно и зональными координатами цвета. Это делает модель более универсальной.

Градационный процесс полиграфического воспроизведения. Принципы анализа и управления градационным процессом фотографического воспроизведения излагаются в курсе теории фотографических процессов, где рассматривается метод управления градацией позитива, предложенный Джонсом.

Этот же метод приложим и к управлению градационным процессом полиграфического воспроизведения. Градационная блок-схема в этом случае может быть представлена следующим образом.

Каждый из блоков схемы можно разложить на элементарные градационные составляющие и связать их в систему градационных графиков по методу Джонса.

Градационная схема первого блока – получение цветоделенных изображений (фотографических форм) – зависит от выбранной технологии изготовления печатной формы и связанной с ней технологией фотографического процесса.

Цветоделенные изображения. При воспроизведении цветного оригинала средствами высокой и плоской офсетной печати получают растровые цветоделенные изображения – негативы или диапозитивы, в зависимости от способа копирования на поверхность формного материала. Растрирование можно вести одновременно с цветоделением (прямой процесс), а можно сначала получить тоновые цветоделенные негативы, а затем, применяя растр, готовить с них цветоделенные растровые изображения (косвенный процесс).

Прямой процесс проще косвенного (меньше технологических операций), тем не менее его применение ограничивается двумя причинами. Первая связана с большими потерями света. Только при собственно цветоделении теряется энергия не менее двух третей спектра, что следует из кривых поглощения зональных светофильтров. В случае прямого процесса растрирования к этим потерям прибавляется еще 75 % светового потока, задерживаемого непрозрачными элементами растра. Таким образом, при совместном применении растра и светофильтра освещенности в оптическом изображении уменьшаются по крайней мере в 12 раз по сравнению с обычной съемкой. Поэтому для ведения прямого процесса нужны высокочувствительные фотографические материалы. Между тем с повышением коэффициента контрастности материала его светочувствительность, как правило, снижается. Растрирование же требует высококонтрастных материалов. Из этого следует, что для одновременного цветоделения и растрирования приходится сильно повышать освещенность оригинала либо увеличивать продолжительность выдержки. И то и другое не всегда приемлемо. Однако благодаря достижениям эмульсионной техники, появились высококонтрастные материалы, имеющие довольно высокую чувствительность. В связи с этим наметилась тенденция к более широкому применению прямого процесса.

Однако косвенный процесс открывает большие возможности для исправления градационных и цветоделительных недостатков, чем прямой. Поэтому прямой процесс применяют при воспроизведении сравнительно простых оригиналов и при не очень ответственных работах.

Для получения форм плоской офсетной печати используются растровые диапозитивы. Косвенный процесс в этом случае применяется в сокращенном варианте, называемом иногда полукосвенным. Он состоит в получении тоновых цветоделенных негативов, с которых затем готовят растровые диапозитивы.

Обеспечение баланса цветной репродукции достигается путем управления характеристиками каждого градационного блока так, чтобы в пределах возможного, определяемых природой процессов, достичь совмещения градационных кривых частичных изображений. В тех случаях, когда этого нельзя добиться изменением условий ведения процесса (выдержки, продолжительности проявления, травления печатной формы и т.д.), применяют ручную или фотомеханическую градационную ретушь

Копии на формном материале. Градационные соотношения в копировальном процессе менее изучены, чем в фотографическом. Известно, что результат копирования зависит от резкости растровых элементов копируемого изображения. Эта зависимость носит тот же характер, что и при копировании на обычный фотографический материал. Так же влияет и выдержка. Разница состоит только в том, что светорассеяние в копировальном материале, как правило, меньше, чем в эмульсионном слое фотографического материала: копировальный слой более прозрачен. Поэтому выдержка влияет на результат копирования меньше, чем при воспроизведении растрового негатива на позитивной пленке.

Существуют два метода копирования: негативный (копируется негатив) и позитивный (копируется диапозитив). В первом случае закономерности те же, что и при получении диапозитива с растрового негатива: элементы расширяются с увеличением выдержки. Во втором случае при возрастании выдержки происходит уменьшение площадей элементов. Это приводит к падению контраста не в результате относительно большого увеличения площадей мелких элементов, а вследствие уменьшения размеров крупных элементов.

Приращения площадей зависят не только от выдержки, но и от линиатуры растра. Изображение, полученное е растром высокой линиатуры, искажается сильнее, чем грубо-растровое. Это следует из большого относительного расширения мелких элементов.

Для получения устойчивых элементов копируют несколько дольше, чем это необходимо для получения только видимых элементов. Поэтому некоторое расширение элементов копии относительно просветов копируемого изображения неизбежно. Однако оно невелико. Считается, что даже в случае не вполне резких элементов в растре в 48–60 лин/см прирост линейных размеров на копии составляет около 5 %, а при растрах до 100 лин/см – около 6–7 %.

Одна из возможных градационных характеристик копировального процесса показана на рисунке 15.7.

Рисунок 15.7. Градационная характеристика копировального процесса.

Печатные формы. Процессы изготовления печатных форм многообразны.

Формы высокой печати могут быть получены в результате травления с выкрыванием или же однопроцессным способом травления (без выкрывания). Выкрыванием называется защита печатающих элементов формы высокой печати от бокового подтравливания, состоящего в растворении в кислоте боковых стенок печатающих элементов клише. Одновременно выкрывание является способом ручного управления градацией формы. Травильщик закрывает те участки изображения, на которых площади печатающих элементов не должны уменьшаться. Поскольку этот процесс зависит от опыта и интуиции травильщика, указать точный вид градационной кривой клише, полученного с выкрыванием, в общем виде нельзя.

Рисунок 15.8. Градационная характеристика формного процесса

На рисунке 15.8 показана возможная градационная кривая клише.

При правильном ведении процесса изготовления офсетных форм градация искажается незначительно. Так, на формах, полученных в результате негативного копирования, площади печатающих элементов могут увеличиваться до 5 %. На формах, полученных позитивным копированием, возможно уменьшение площадей. Хотя из этого правила есть исключения: на биметаллических формах «медь – твердый никель», изготовленных анодным травлением, возможно увеличение площадей печатающих элементов на 3–4 %.

Печатный процесс. Возможности управления градационными свойствами изображения в печатном процессе также невелики, за исключением высокой печати, где до некоторой степени можно регулировать градацию оттиска путем создания соответствующего приправочного рельефа. В плоской офсетной и глубокой печати задача этой стадии процесса состоит в том, чтобы сохранить градационные соотношения, достигнутые в результате фотографического процесса и градационной ретуши.

Остановимся на факторах, определяющих градацию оттиска, полученного с формы высокой печати. Последовательность светлот в оттиске зависит в этом случае от давления при печатании, количества краски, подаваемой на форму, скорости печатания, жесткости декеля (декель – упругая прослойка, закрепляемая на печатном цилиндре или тигле печатной машины).

При слишком низком давлении оттиск получается неравномерным по плотности: некоторые его участки не пропечатываются. С увеличением давления относительно минимального, обеспечивающего пропечатку, растут оптические плотности оттиска за счет уменьшения площадей пробелов. Краска выдавливается за пределы очка печатающих элементов формы, и площади растровых элементов увеличиваются.

Существует некоторый интервал допустимых давлений. Нижний предел давления – тот, который обеспечивает равномерные плотности оттиска, верхний – допустимое расширение его элементов. Допустимый интервал давлений зависит от жесткости и гладкости бумаги, свойств декеля и линиатуры растра.

Ореол вокруг растрового элемента, вызванный выдавливанием краски, при данном давлении связан с гладкостью бумаги. На гладкой он равномерен и узок, на шероховатой получается широким и бесформенным вследствие расплывания краски и ее впитывания в поры бумаги. В этом случае верхний предел допустимых давлений понижается. Кроме того, степень расплывания краски, подобно отмеченному выше светорассеянию в копировальном слое, связана с отношением площади воспроизводимой детали к ее периметру. Эта зависимость приводит к ухудшению формы градационной характеристики: график становится не линейным, а выпуклым.

Рисунок 15.9.Градационная характеристика печатного процесса

При жестком декеле уменьшается вдавливание формы в бумагу (оборотный рельеф, или натиск) и, следовательно, уменьшается ореол. Это дает основание увеличить максимально допустимое давление.

Чем выше линиатура растра, тем заметнее влияет ореол на градацию оттиска и, следовательно, тем ниже минимально допустимое давление.

Количество краски, подаваемой на форму. Увеличение толщины красочного слоя приводит к таким же результатам, что и повышение давления. С увеличением толщины красочного слоя растет оптическая плотность краски (до предела, определяемого ее подчинением закону Бугера–Ламберта–Бера). Одновременно увеличивается ореол выдавливания.

Важное практическое значение имеет расщепление красочного слоя – разделение его на поверхностный и вдавленный в поры бумаги. Эта вторая часть красочного слоя сильно рассеивает свет, что вызывает возрастание отклонений от закона Бугера – Ламберта – Бера. С уменьшением количества краски, проникшей в поры бумаги, увеличиваются плотность и насыщенность оттиска. Запечатанная бумага впитывает краску меньше, чем незапечатанная. Поэтому цвета двух- и трехкрасочных участков оттисков насыщеннее цветов однокрасочных.

На перенос краски влияют скорость печатания и давление. При возрастании скорости перенос краски уменьшается, а при увеличении давления растет. Фактор скорости сильнее влияет на результат, чем фактор давления. Хотя с ростом скорости количество краски, перенесенной на бумагу, уменьшается, но это происходит главным образом за счет ее части, впитываемой в поры, что мало влияет на плотности изображения и приводит к повышению насыщенности оттиска.

Типичная градационная кривая высокой печати показана на рисунке 15.9. При рационально подобранных режимах – давлении, количестве краски, скорости печатания – искажения в светах и тенях оттиска невелики. Значительно возрастают плотности только в средних тонах оттиска, и тем сильнее, чем больше натиск, который связан с факторами, указанными выше, и, в частности, с периметром растровых элементов.

Плоская печать. Тираж с форм плоской печати получают, как правило, с применением офсетного способа. Свойства бумаги оказывают качественно такое же влияние на плотности оттиска и размеры растровых элементов, как и в случае, рассмотренном выше. При повышении впитываемости и шероховатости бумаги происходит расплывание растровых элементов. К тому же эффекту приводит и увеличение толщины красочного слоя. Оптимальная толщина красочного слоя на форме зависит от свойств металла, на котором образованы печатающие элементы, точнее, от его краскоудерживающей способности (наименьшая – у цинка, наибольшая – у меди).

В офсетной печати возможно эмульгирование краски, ведущее к тенению формы. Эмульгирование состоит в том, что печатная краска образует с увлажняющим раствором эмульсию краска–вода. Эмульсия смачивает пробельные элементы формы, что приводит к забиванию пробельных элементов краской. Происходит тенение формы. Градационная кривая офсетной печати при рационально выбранных режимах, как и кривая высокой печати, выпуклая. Однако выдавливание краски за пределы печатающего элемента в средних тонах меньше, чем при высокой печати (рисунок 15.9). При отклонении режимов от оптимальных – повышении давления и толщины красочного слоя – в первую очередь уменьшаются площади пробелов в тенях, что приводит к потере теневых деталей.

Управление процессом воспроизведения. На рис. 15.10 изображена цепь элементарных градационных графиков, каждый из которых вносит вклад в формирование градационного графика оттиска.

Элементарные графики – звенья цепи – расположены вдоль прямой, наклоненной под углом 45° к координатным осям. Смысл этой прямой –диагонали – проиллюстрируем на примере ее верхнего участка, находящегося вблизи графика I. Перенесем ось Sн в положение, указанное пунктиром. Это – ось ординат нового графика. На его оси абсцисс будем откладывать также значения Sн. Тогда получим график зависимости SН от SН. Это – прямая, наклоненная под углом 45° к осям координат. Соответствующий смысл имеют и другие отрезки диагонали. Такие вспомогательные графики дают возможность переносить значения величин с оси ординат одного элементарного графика на ось абсцисс другого, как это сделано стрелками, изображенными сплошными линиями.

Выберем на графике I произвольную точку 1. Она показывает площадь растрового элемента S1н, который образуется, если плотность поля оригинала равна D1°р. Пользуясь графиком II, находим, что элемент негатива площадью S1н передается на копии площадкой S2К. В свою очередь, этот элемент копии передается на форме площадкой S3ф(график III), а на оттиске (график IV) – S4отт. Пользуясь кривой Юла–Нилсена (график V), находим, что площадь, занятая элементами размера S4отт, имеет оптическую плотность D5отт.эф. Следовательно, сопоставляя графики I, V и VI, находим, что плотность оригинала D1ор в результате данной совокупности элементарных градационных процессов передается оптической плотностью D5отт.эф.

Рисунок 15.10.Цепь графиков формирования градации однокрасочного оттиска

Находя подобным же образом достаточное число точек градационной кривой оттиска, получим график этой зависимости. Изменение положения и формы любой из элементарных градационных кривых приводит к смещению градационной кривой оттиска или изменению ее формы. Это показано на примере смещения точки 4 кривой печати в положение 4'. Применяя приведенное выше построение (штриховая линия–мелкие штрихи), находим, что в результате такого изменения градационная кривая сместилась из положения 6 в положение 6'.

С. П. Миклашевский разработал метод управления градацией оттиска. Исследователь разделил звенья градационной цепи на управляемые, форму и положение которых можно изменять, и неуправляемые, форма которых неизменна. К неуправляемым звеньям в нашем примере относятся градационные графики II – кривая копирования и V – кривая Юла–Нилсена. Управляемые кривые звенья – кривая растрирования I, форма которой зависит от условий проведения проекционного растрирования или структуры контактного растра, кривая печати IV, форму которой можно до некоторой степени изменять, применяя силовую приправку. На стадии формного процесса (кривая III) также в некоторых случаях можно управлять градацией. Это относится, например, к изготовлению клише с выкрыванием.

Принцип управления градацией оттиска показан на примере растрирования (кривая I). Пусть требуется переместить точку 7 градационной кривой оттиска в положение 7'. Будем считать процессы, описываемые графиками II – IV, неизменными. Управление состоит в предъявлении требований к управляемому звену (в нашем случае I), удовлетворение которых приводит к заданному результату. Из рисунка видно (построение штриховыми линиями с длинными штрихами), что смещение точки 7 в положение 7' может быть достигнуто смещением точки 8 кривой I в положение 8'. Оно (а также смещение других точек) достигается соответствующим выбором режимов растрирования или характеристик контактного растра.

Возможно использование нескольких управляемых звеньев. Процесс в этом случае аналогичен только что рассмотренному.

На рисунке 15.10 показана схема управления градационной кривой однокрасочного оттиска. Задача управления при многокрасочном воспроизведении сводится к выбору таких условий ведения элементарных процессов и управления ими, которые обеспечили бы совпадение кривых Dотт.эф (Dор) для каждой из красок.

Основная литература: 1[250-272]

Контрольные вопросы:

1 Синтез цвета при полиграфическом воспроизведении

2 Муар

3 Период муара

4 Двухкратный, четырехкратный муар

5 Линейный, розеточныйи квадратный муар

6 Контраст муара

7 Автотипный синтез цвета

8 Градационный процесс полиграфического воспроизведения

9 Цветоделенные изображения

10 Копии на формном материале

11 Печатные формы

12 Печатный процесс

13 Тенение формы

14 Управление процессом воспроизведения

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-08; Просмотров: 1755; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!