КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция № 9. Расчет и конструирование выпарной установки

|

|

|

|

Процесс концентрирования растворов, заключающийся в удалении растворителя путем испарения при кипении, называется выпариванием.

При выпаривании обычно осуществляется частичное удаление растворителя из всего объема раствора при его температуре кипения. Этим выпаривание отличается от испарения, которое происходит с поверхности раствора при любых температурах ниже температуры кипения. В ряде случаев выпаренный раствор подвергают последующей кристаллизации в выпарных аппаратах, специально для этого приспособленных.

Получение высококонцентрированных растворов, практически сухих и кристаллических продуктов облегчает и удешевляет их перевозку и хранение. Тепло для выпаривания можно подводить любыми теплоносителями, применяемыми при нагревании. Однако в большинстве случаев в качестве греющего агента при выпаривании используют водяной пар, который называют греющим или первичным. Первичным служит либо пар, получаемый из парогенератора, либо отработанный пар, или пар промежуточного отбора паровых турбин. Пар, образующийся при выпаривании кипящего раствора, называется вторичным. Тепло, необходимое для выпаривания раствора, обычно подводится через стенку, отделяющую теплоноситель от раствора. Выпаривание проводят под вакуумом, при повышенном и атмосферном давлениях. Выбор давления связан со свойствами выпариваемого раствора и возможностью использования тепла вторичного пара.

При выпаривании раствора под атмосферным давлением образующийся вторичный пар выпускается в атмосферу. Такой способ выпаривания является наиболее простым.

При выпаривании под пониженным давлением в аппарате создается вакуум путем конденсации вторичного пара в специальном конденсаторе и отсасывания из него неконденсирующихся газов с помощью вакуум-насоса.

При выпаривании под повышенным давлением вторичный пар может быть использован как нагревающий агент в подогревателях, для отопления и т.п. Наибольшее распространение для выпаривания получили выпарные аппараты с паровым обогревом, имеющие поверхность теплообмена, выполненную из труб. Выпарные аппараты с паровым обогревом состоят из двух основных частей: 1. Кипятильника (греющей камеры), в котором расположена поверхность теплообмена и происходит выпаривание раствора; 2. Сепаратора, в пространстве которого вторичный пар отделяется от раствора.

По существу выпаривание представляет собой массообменный процесс - с переносом компонента из жидкой фазы в паровую. Однако на практике в ходе выпаривания в паровую фазу переходит только растворитель; растворенное вещество (зa крайне редким исключением) полностью остается в растворе. При этом количество испаренного растворителя всецело определяется количеством подведенной теплоты. Поэтому процесс выпаривания трактуется и рассчитывается как тепловой.

Выпариванием называют процесс частичного удаления растворителя из растворов путем кипения последних. В подавляющем большинстве случаев выпариванию подвергают водные растворы твердых веществ, однако растворителями могут быть и другие жидкости. При этом методы инженерного расчета и аппаратурного оформления являются общими (не зависят от вида растворителя).

Раствор какой-либо соли, подлежащий выпариванию, будем называть исходным, или свежим раствором. Получаемый в процессе выпаривания раствор называют упаренным раствором, а отводимый пар растворителя - вторичным паром. Вторичный пар, как правило, практически не содержит растворенного вещества. В результате при удалении растворителя концентрация растворенного вещества в растворе повышается.

Обычно удаляют лишь часть растворителя с таким расчетом, чтобы раствор оставался в текучем состоянии, и его можно было в соответствии с технологической схемой передавать в другой аппарат или потребителю. Иногда при выпаривании растворов твердых веществ происходит насыщение раствора и выпадение твердого вещества. В этом случае выпариванию сопутствует процесс кристаллизации.

Таким образом, выпаривание применяют как для повышения концентрации разбавленных растворов, так и для выделения из них твердого вещества путем кристаллизации.

Таким образом, выпаривание применяют как для повышения концентрации разбавленных растворов, так и для выделения из них твердого вещества путем кристаллизации.

Выпаривание до конечной концентрации может производиться как периодически, так и непрерывно. В последнем случае после выхода на режим (т.е. достижения в аппарате заданной конечной концентрации) в выпарной аппарат непрерывно вводят поток свежего раствора и выводят из него поток упаренного раствора, причем параметры ведения процесса остаются неизменными во времени.

Концентрирование растворов методом выпаривания - один из наиболее распространенных технологических процессов в химической, пищевой и других отраслях промышленности. Число действующих выпарных установок исчисляется многими сотнями, а суммарное количество выпариваемой воды в наиболее крупных из них достигает миллиона тонн в год и более. При этом на испарение 1 кг растворителя требуется подвести теплоту, равную (оценочно) теплоте парообразования (для наиболее часто используемого растворителя - воды - это величина порядка 2000 кДж/кг). В результате на процессы выпаривания растворов расходуется огромное количество теплоты, выпаривание - крайне энергоемкий процесс.

Выпаривание до заданной концентрации может производиться как в одном аппарате, так и в нескольких (в так называемой многокорпусной выпарной установке) с увеличением концентрации раствора от корпуса к корпусу.

Необходимость передачи больших количеств (потоков) тепла упариваемому раствору предопределяет другую отличительную особенность процессов выпаривания - их металлоемкость: на изготовление выпарных аппаратов расходуются десятки тысяч тонн сталей (часто легированных), хрома, никеля и других металлов. Поэтому для каждого конкретного случая выпаривания важно научиться выбирать оптимальную схему проведения процесса и наиболее подходящую конструкцию аппарата с тем, чтобы обеспечить максимальную производительность установку при фиксированных затратах энергии и металла или минимальные затраты - при определенной производительности.

Целью технологического расчета выпарной установки является:

- определение расхода греющего пара на проведение процесса;

- определение поверхности теплообмена и основных размеров выпарного аппарата;

- выявление режимных характеристик процесса (температуры, давления, концентрации и т.д.).

Методика расчета выпарной установки зависит от выбранной технологической схемы, конструкции аппарата и способа ведения процесса (непрерывно или периодически).

Классификация выпарных аппаратов

Множество конструкций выпарных аппаратов обусловлено индивидуальными особенностями выпариваемых растворов, имеющимся набором теплоносителей и желанием получить максимальный эффект при сочетании этих факторов. Единой классификации, охватывающей все многообразие выпарных аппаратов, не существует; их обычно классифицируют по отдельным признакам. Приведем наиболее существенные срезы классификации с кратким комментарием.

По рабочему давлению в корпусе (в последнем корпусе, если выпаривание производится в многокорпусной установке) выпарные аппараты разделяются на работающие под атмосферным давлением (или близким к нему), под повышенным давлением и под разрежением. В последнем случае достигается больший перепад температур между греющим теплоносителем и кипящим раствором. Однако использование теплоты отводимых вторичных паров затруднительно. При работе под повышенным давлением энергия вторичного пара может быть использована в других теплоиспользующих установках.

По степени насыщения раствора различают выпарные аппараты для повышения концентрации вещества в области ниже состояния насыщения (без кристаллизации) и с получением насыщенных (и пересыщенных) растворов. В последнем случае конструкция выпарного аппарата отличается наличием камеры солеотделения для образующихся кристаллов.

Различают выпарные аппараты и по способу подачи теплоты: через теплопередающую поверхность или путем непосредственного контакта греющего агента с выпариваемым раствором. Последний вариант применяют при выпаривании агрессивных жидкостей, разрушающих теплопередающую поверхность.

Конструкции наиболее типичных выпарные аппараты показаны на рисунке 32.

Выпарные аппараты с циркуляцией раствора включают в себя греющую камеру 1, циркуляционную трубу 2, сепаратор 3 и брызгоуловитель 4 в верхней части последнего. Циркуляционная труба может быть размещена в осевой (центральной) части греющей камеры (отсюда название "выпарной аппарат с центральной циркуляционной трубой", (рисунок 32, а) или отдельно от греющей камеры. В этом случае последняя может быть расположена либо соосно с сепаратором (рисунок 32, 6), либо на некотором расстоянии от оси сепаратора - вынесенная греющая камера (рисунок 32, в).

Подвод теплоты к раствору, кипящему в трубах греющей камеры, осуществляется за счет подачи в межтрубное пространство конденсирующегося водяного пара. Сепаратор и в ряде случаев расположенный в нижней части отбойник (позиция 5 на рис. 32, 6) служат для разделения парожидкостной смеси, выходящей из нагревательных труб, на раствор и пар.

Для более полной очистки вторичного пара от уносимых им капель раствора в верхней части сепаратора устанавливается брызгоуловитель. На рисунке 32, а показан простейший тип брызгоуловителя, работа которого основана на многократном изменении величины и направления скорости парового потока.

Выпарные аппараты с принудительной циркуляцией могут быть выполнены с соосной (как показано на рисунке 32, г)или вынесенной греющей камерой; они могут иметь также трубу вскипания и солеотделитель (рисунок 32, г). В аппарате с принудительной циркуляцией наиболее высокий коэффициент теплопередачи (он достаточно высок даже при выпаривании вязких концентрированных растворов). К недостаткам выпарных аппаратов с принудительной циркуляцией следует отнести расход энергии, связанный с необходимостью работы циркуляционного насоса. Отметим также жесткие условия работы насоса: высокие температуры, нередко агрессивные среды, повышенная опасность возникновения кавитации при перекачке кипящей жидкости.

Рисунок 32 – Пленочные выпарные аппараты с естественной (а – в) и принудительной (г) циркуляцией: а – с центральной циркуляционной трубой, б – с вынесенной циркуляционной трубой, в – с вынесенной греющей камерой.

1- греющая камера, 2 – циркуляционная труба, 3 – сепаратор, 4 – брызгоуловитель, 5 – отбойник, 6 – труба вскипания, 7 – солеотделитель, 8 – насос с электродвигателем. I- исходный раствор, II-упаренный раствор, III-вторичный пар, IV- греющий пар, V- конденсат

Аппараты с принудительной циркуляцией применяют в тех случаях, когда нет другого выхода, а также при выпаривании дорогих растворов, когда затраты энергии на циркуляцию не могут ощутимо увеличить себестоимость продукта (упаренного раствора).

Рассмотренные выше конструкции выпарных аппаратов с циркуляцией раствора по структуре движения в них жидкости близки к моделям идеального перемешивания, поэтому время пребывания отдельных частиц жидкости в аппарате различно (некоторых - бесконечно большое). Это не позволяет выпаривать в них термолабильные растворы.

Установки, состоящие из одиночного аппарата, вторичный пар которого не используется (при выпаривании под атмосферным давлением или при разрежении) или используется вне аппарата называются однокорпусными выпарными установками. Принципиальная схема одиночного непрерывнодействующего выпарного аппарата с внутренней центральной циркуляционной трубой приведена на рисунке 33.

Аппарат состоит из теплообменного устройства - нагревательной (греющей) камеры 1 и сепаратора 2. Камера и сепаратор могут быть объединены в одном аппарате или камера может быть вынесена и соединена с сепаратором трубами. Камера обогревается обычно водяным насыщенным паром, поступающим в ее межтрубное пространство. Конденсат отводят снизу камеры. Поднимаясь по трубам 3, выпариваемый раствор нагревается и кипит с образованием вторичного пара. Отделение пара от жидкости происходит в сепараторе 2. Освобожденный от брызг и капель вторичный пар удаляется из верхней части сепаратора. Часть жидкости опускается по циркуляционной трубе 4 под нижнюю трубную решетку греющей камеры. Из-за разности плотностей раствора в трубе 4 и парожидкостной эмульсии в трубах 3 жидкость циркулирует по замкнутому контуру. Упаренный раствор удаляется через штуцер в днище аппарата.

Рисунок 33 – Схема устройства одиночного (однокорпусного) выпарного аппарата: 1 - нагревательная камера; 2 - сепаратор;

3 - кипятильные трубы; 4 - циркуляционная труба

Большим распространением пользуются многокорпусные выпарные установки, состоящие из нескольких выпарных аппаратов или корпусов, в которых вторичный пар каждого предыдущего корпуса направляется в качестве греющего в последующий корпус. Первичным паром обогревается только первый корпус.

В таких установках достигается значительная экономия первичного пара по сравнению с однокорпусными установками такой же производительности. Обычно число корпусов многокорпусных выпарных установок не меньше двух, но не больше 5-6. Наиболее часто многокорпусные установки имеют 3-4 корпуса.

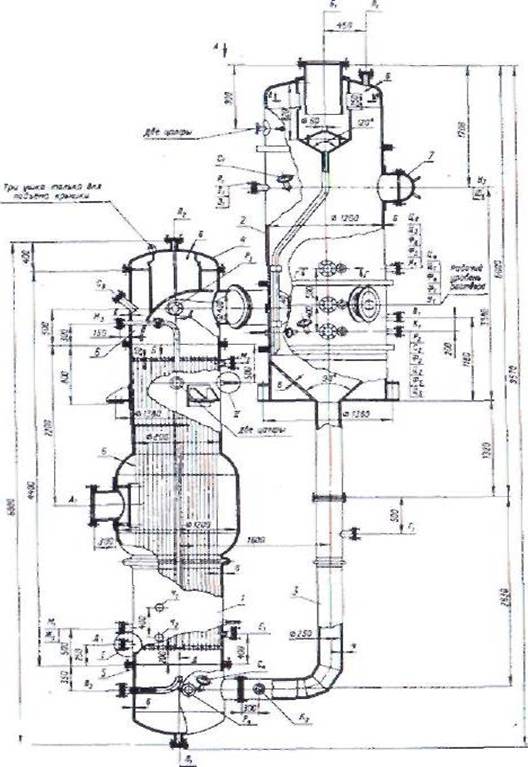

Конструкции наиболее часто используемых выпарных аппаратов приведены на рисунках 34 и 35.

Рисунок 34 – Аппарат выпарной с естественной циркуляцией и вынесенной греющей камерой

|

Рисунок 35 – Аппарат выпарной с естественной циркуляцией и вынесенной греющей камерой и зоной кипения

Расчет выпарной установки включает:

1. Определение поверхности теплопередачи выпарных аппаратов:

- концентрация упариваемого раствора;

- температура кипения растворов;

- полезная разность температур;

- определение тепловых нагрузок;

- выбор конструкционного материала;

- расчет коэффициентов теплопередачи;

- распределение полезной разности температур;

- расчет поверхности теплопередачи.

2. Определение толщины тепловой изоляции.

3. Расчет барометрического конденсатора.

- расход охлаждающей воды;

- диаметр конденсатора;

- высота барометрической трубы.

4. Расчет производительности вакуум-насоса.

5. Расчет оптимального числа корпусов многокорпусной установки.

Литература: 1 осн. [164-190], 2 осн. [46-58].

Контрольные вопросы:

1. Что включает технологический расчет выпарной установки?

2. Классификация выпарных аппаратов.

3. Конструкции выпарных аппаратов с циркуляцией раствора.

4. Конструкция выпарного аппарата с внутренней центральной циркуляционной трубой.

5. Конструкции выпарных аппаратов с естественной циркуляцией и вынесенной греющей камерой и зоной кипения.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 2938; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!