КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Психология и педагогика управления организацией 1 страница

|

|

|

|

Amp;2

Раздел III. Психология и педагогика: профессионал

настроиться на работу, отсутствии интереса к ней и трудолюбия, у любителей много спать или постоянно «расслабляться», после длительных перерывов в работе и пр.

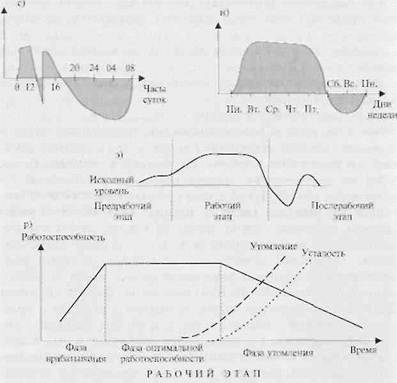

Динамика работоспособности закономерна и имеет разные проявления (рис. 10.1). Причины ее не только физиологические, но и психологические.

Рис. 10.1. Динамика работоспособности

н) — недельная, с) — суточная, э) — по рабочим этапам. р) — при непрерывной работе

Научная организация труда для поддержания работоспособности на высоком уровне рекомендует общие и специальные меры.

10. Психолого-педагогические основы профессионального труда

Общие меры заключаются в создании благоприятных условий на рабочих местах, о которых шла речь выше, и здоровой атмосферы в группах работающих. Смысл их — в исключении непроизводительного расходования сил. Рекомендуется самим работникам повышать психологическую устойчивость к негативно влияющим на психику факторам, если их нельзя избежать.

Специальные меры более прицельны и активны и рекомендуются к осуществлению самим работником. Работа меньше утомляет, если она интересна, делается с увлечением, приносит удовлетворение, радость, а поэтому нужно самостимулирование рабочего настроя. Положительно влияет тихая музыка, приятные мелодии. Отрицательно сказываются холод или жара в помещении, работа с переполненным пищей желудком, посторонние шумы; их надо устранять.

Важен режим труда и отдыха — чередование нагрузок и разгрузок, затрат сил и их восстановления. Существует микро- и макрорежим. Первый заключается во введении в процесс работы мер, направленных хотя бы на частичное восстановление сил. Это по возможности: микроперерывы длительностью 7— И) минут через каждые-1,5 — 2 часа работы; периодические расслабления на рабочем месте в течение хотя бы 3—5 минут (отвалиться на спинку стула, опустить голову, закрыть глаза, расслабиться); гипервентиляция легких (10—15 медленных, глубоких, до конца вдохов и выдохов); изометрические упражнения (на рабочем месте, можно даже не прерывая сидячую работу, выполнить несколько 5— 10-секундных мышечных напряжений и расслаблений. Например, обхватив ладонями стул снизу сидения, пытаться как бы поднять себя, а затем расслабиться; опереться руками о сидение и приподнять себя над стулом, расслабиться; подпереть голову руками, и пытаться подбородком вдавить их в стол, расслабиться и др.); 3—5-минутные физкультурные разминки на рабочем месте; временное переключение с утомившего вида действий на более простой.

Макрорежим предполагает: соблюдение установленной законом продолжительности обязательного рабочего дня, час обеденного отдыха, сутки отдыха в недельном и длительный отдых в годовом рабочих циклах, правильную организацию отдыха. Хорошо отдыхать — не просто много отдыхать. Важно — как отдыхать. Есть два основных вида отдыха: пассивный и актив-

14*

Раздел III. Психология и педагогика: профессионал

ный. Пассивный отдых — обеденный перерыв, время по окончании работы, ежедневный сон продолжительностью 7—8 часов. Активный отдых — отдых, заполненный какой-то активностью, рассчитанной на ускоренное восстановление работоспособности. Науке давно известен «феномен Сеченова». Ученый проводил эксперименты по поднятию и опусканию груза одной рукой до полного отказа, т. е. крайнего мышечного утомления. Число поднятий подсчитывалось. Для отдыха отводился 10-минутный перерыв. В одной серии опытов испытуемые в перерыве прекращали всякую деятельность (пассивный отдых), в другой — в течение одной минуты поднимали груз, но другой рукой (активный отдых). Оказалось, что сила первой руки восстанавливалась значительно лучше во второй серии экспериментов, что объясняется физиологическими законами доминанты и индукции.

Современные исследования, подтверждая «феномен Сеченова». уточняют: активный отдых полезен при местном утомлении (что-то устало: глаза, мышление, спина, ноги и т.п.), переключении нагрузок (устала голова — активизируй мышцы, устали глаза — не занимайся во время отдыха просмотром телепередач или чтением и т.д.), если он не очень интенсивен и доставляет удовольствие.

Работоспособность можно повысить, но кратковременно, с по

мощью стимуляторов: глюкозы, витаминов, кофе, крепкого чая, ли

мона, тонизирующих препаратов, но не следует ими злоупотреблять.

Вхождение Начато работы на новом месте — доста-

в должность точно сложное и трудное событие для но-

вого сотрудника, а тем более для молодого специалиста. Это не просто атминистративный акт или отрезок времени, который неизбежно завершается успехом. Надо умело и достойно его пройти, преодолев своеобразные психологические и педагогические трудности.

Вхождение в должность — процесс психической адаптации1 молодого специалиста к деятельности и условиям по новому месту работы. Он включает:

1 От лат. adaptio - приспособляю. Психологическая адаптация — настройка и приспособление психической деятельности (процессов, состояний, а при необходимости, и психических образований — навыков, качеств и др.) к активности в новых условиях.

10. Психолого-педагогические основы профессионального труда

• профессиональную адаптацию: освоение функций, обязанностей и действий по должности. Приходится вспоминать, что изучалось ранее, подучиваться, обогащаться знаниями, навыками, умениями, отказываться от учебных привычек и условностей, добиваться реальных результатов в труде;

• социально-психологическую адаптацию: привыкание к новому коллективу, новым людям, налаживание деловых и доброжелательных отношений с ними, завоевание их уважения, изучение и принятие существующих в нем формальных и неформальных норм поведения, включение в рахтичные аспекты жизни коллектива, самоутверждение в коллективе;

• бытовую адаптацию: привыкание к новому (по сравнению с учебой) режиму жизни, повышенным психологическим и физическим нагрузкам, решение жилищных проблем, вопросов питания, стирки, досуга.

Степень адаптационных трудностей задастся степенью различий между учебой, образом жизни студента и профессиональной работой, а эти различия весьма велики. Трудности возрастаю!, если студент не очень напрягался в учебе, не вырабатывал у себя качеств профессионала, если работа по должности не очень совпадает с профилем полученного профессионального образования, если новый коллектив не очень развит и дружелюбен.

Адаптация протекает в три этапа:

• прием обязанностей и начала работы,

• углубленное освоение обязанностей,

• творческое повышение эффективности труда на основе полученного образования.

Первый этап обычно (сроки очень индивидуальны) длится 7—15 дней, второй -- до 6—12 месяцев, а третий -- до трех и более лет, в течение которых новичок считается молодым специалистом.

Вступая в должность на новом месте работы, следует:

• настроиться на успешную адаптацию с полным пониманием ее длительности, характера, сложностей и важности успеха для дальнейшей трудовой деятельности;

• рассматривать адаптацию не как чисто технический, про-фессиональный акт, но как личностную и социально-психологическую задачу, решение которой происходит под внешне малозаметным, но пристальным изучающим и оцени-

366

Раздел III. Психология и педагогика: профессионал

ваюшим новичка наблюдением сослуживцев, как проверку качества его образованности и выучки, как акт самореализации и нового, более высокого уровня самоутверждения, как очередной экзамен жизни;

• действовать с полной мобилизацией сил, осмысленно, организованно, самокритично, без поспешных выводов о том, что адаптация завершена, не отчаиваясь при каких-то неудачах и продолжая учиться, учиться на практике.

10.2. Решение профессиональных задач в экстремальных условиях

Экстремальность в Экстремальными 1 называют ситуации, ко

профессиональной торые ставят перед человеком большие

деятельности трудности, требуют от него большого, даже

предельного напряжения сил и возможностей. В профессиональной деятельности такие ситуации достаточно часты, особенно у специалистов силовых структур, спасателей, юристов, врачей, инженерно-технических работников, транспортников и др. Это ситуации при действии стихийных сил природы (землетрясения, ураганы, лесные пожары, сели. эпидемии и эпизоотии и пр.), аварийные изменения техносферы (аварии на химических, экологически опасных производствах, атомных электростанциях, катастрофы транспорта, разрушение зданий и пр.) и социальные катаклизмы (массовые беспорядки, террористические акты, захваты заложников и самолетов, действия бандитских групп, острые социальные конфликты и др.). Однако экстремальность бывает и профессиональной (угроза банкротства, разорения, крупные потери, неудачи, отсутствие средств для оплаты задолженности, выход из строя техники и отсутствие запчастей и др.), и бытовой (острые конфликты, национальный экстремизм, угрозы преступников, перегрузки и отсутствие сил, противоречия между требованиями ситуации и личной подготовленностью к ней и т.п.). Действия в экстремальной ситуации часто имеют решающее значение для

Or лат. exfremum — крайний, предельный.

10. Психошго-педагогические основы профессионального трудз

успеха. Они — пик профессионализма и подготовленности человека к реалиям жизни.

В последние десятилетия происходит рост экстремальности в жизни и деятельности практически всех граждан, что повышает значение их экстремальной подготовленности.

Для экстремальных ситуаций характерны

Характеристика. трудности, вызванные разными фактора-

экстремальных ситуаций г г-

ми, относящимися к трем группам: обстановочным, деятельностным и личностным. Экстремачьные ситуации отличаются разными комплексами их.

К обстановочным факторам относятся объективные особенности событий:

• факта возникновения события, относимого обычно к экстре-мальным (катастрофа, авария, землетрясение, пожар, крах, смерть и пр.);

• наблюдаемых потерь, лишений, разрушений, страданий, срыва работы, неудачи, поражения и пр. (непосредственные впечатления);

• объективной угрозы выполнению плана, достижению цели, здоровью, жизни людей или самого сотрудника;

• новизны, необычности, внезапности, стремительности возникновения и протекания значимого события (помех, конфликтов, противодействия, вымогательства, шантажа, нападения и др.);

• неопределенности, общей тревожности, пораженческих настроений, хождения слухов.

Деятельностные факторы присущи самой деятельности, которую реализует человек. Это факторы:

• понимания большой значимости предстоящих или выполняемых человеком действий;

• предвидения больших трудностей в достижении необходимого результата и возможности неудачи;

• понимания большой цены ошибки, если она будет допущена;

• осознания личной ответственности за успех;

• дефицита времени для подготовки, принятия решения и достижения необходимого результата;

• ожидания;

• понимания недостаточной обеспеченности предстоящих или осуществляемых действий, нужной для успеха;

Раздел III. Психология и педагогика: профессионал

• коллективизма, солидарности, выражающиеся в понимании не подводить других, не выглядеть в их глазах неполноценным профессионалом, неполноценной личностью;

• неудач, сделанных промахов, ошибок;

• больших и длительных нагрузок.

Личностные факторы связаны с психологическими и педагогическими особенностями личности. Таковы факторы:

• отсутствия интереса. Работа с интересом умножает силы, без него — заставляет постоянно пересиливать себя;

• отсутствии личного опыта действий в экстремальных вообще или подобных ситуациях;

• неуверенности в себе;

• неуверенности в правильности решения, сделанном выборе (борьба мотивов):

• неуверенности в коллегах, руководителе;

• неуверенности в технике, средствах защиты, оружии;

• непонимания обстановки и того, что надо делать;

• психологической неготовности, неполной собранности;

• низкой психологической надежности, проявляющейся в обостренных реакциях на трудности (чрезмерная тревожность, переживания, плохое самообладание);

• низкой работоспособности и выносливости.

По степени экстремальности,

трудностей, напряжений все ситуации делятся на:

• нормальные, характерные обычными трудностями;

• параэкстремальные — трудности около предельных;

• собственно экстремальные — испытываемые трудности требуют полной мобилизации возможностей человека;

• гиперэкстремальные -■- трудности чрезмерны, превосходят возможности человека, обязывают действовать «через не могу».

Профессиональная деятельность, да и нередко жизнь, характерны чередой ситуаций, в которой встречаются все эти типы. Любая нормальная ситуация может перерасти в остро экстремальную даже из-за неосторожно сказанного слова, полученной повой информации, нервного состояния собеседника.

Экстремальность — объективно-субъективное явление. Одна и та же ситуация для разных людей может быть нормальной, пара-

10. Психолого-педагогические основы профессионального труда 369

экстремальной, экстремальной или гиперэкстремалыюй. В ре

шающей степени это зависит от особенностей личности, подго

товленности и психического состояния. Так, прыжок с парашю

том для человека, впервые совершающего его, бесспорно экстре-

мален, а для мастера парашютного спорта — обыденное, нор-

мальное событие. Собранный, настороженный и отмобилизовав

ший свои силы человек готов к встрече с любыми опасностями и

неожиданностями, но он может вздрогнуть, испытать мгновен

ный испуг и растерянность, услышав рядом телефонный звонок,

когда пребывает в состоянии расслабленности (психологически

верна народная поговорка: «расплох и медведя губит»).

Состояния и профес- Существуют два вида психологических ре-

сиональные действия акций человека в экстремальных ситуаци-

людей в экстремаль- ях: неспецифические -- возникающие все-

ных ситуациях гда, во всех экстремальных ситуациях, не-

зависимо от их конкретных особенностей, и специфические — соответствующие особенностям ситуации. Первые выражаются в универсальной реакции — психологическом стрессе — возникновении психического напряжения, вызывающего общую-мобилизацию возможностей психики и организма, необходимую для преодоления возникших трудностей. Вторые — в реакции, в точности отвечающей своеобразию данной экстремальной ситуации — адекватные ей психические процессы и состояния, мысли, соображения, чувства, волевые процессы, поступки, действия, приемы. Те и другие, в зависимости от своего характера, могут способствовать успеху действий в экстремальных ситуациях либо ухудшать и даже срывать их. Так, относительно небольшое психическое напряжение (эустресс) повышает качество действий, а чрезмерное (дистресс) — ухудшает. Хорошая подготовленность позволяет действовать со-I— ответственно специфике обстановки, а плохая — порождает несуразные или некачественные решения, непродуманные действия, применение несоответствующих обстановке приемов и возникновение неадекватных психических состояний (например, потерю бдительности или неоправданные страхи) и др.

Поэтому на плохо, недостаточно подготовленного к поведению и решению задач в экстремальных условиях человека, профессионала, последние сказываются отрицательно: вызывают перенапряжение, растерянность, нерешительность, утрату само-

Раздел III. Психология и педагогика: профессионал

контроля и самоуправления, страх, непонимание обстановки, ухудшение сообразительности, находчивости, наблюдательности, работы памяти, скорости реакций, учащение и углубление ошибок, снижение точности действий и др. В слабо подготовленных группах, отрядах, экипажах часто возникают пессимистические настроения, слухи, ослабление дисциплины, нарушения уставных и служебных норм поведения, склонность к неумеренному употреблению спиртного, конфликты во взаимоотношениях, паника и пр.

На надлежащим образом подготовленного к решению задач в экстремальных условиях человека экстремальные факторы и ситуации сказываются, напротив, положительно. Они способствуют должной мобилизации сил и возможностей, обострению чувства долга, ответственности и решимости, вызывают внутренний подъем, даже азарт, энергичность и активность, настойчивость и упорство, дсятсльностный максимализм (страстное стремление добиться самого высокого и безусловного результата), повышенную бдительность, внимательность, наблюдательность, быструю и четкую работу мысли, готовность к любым неожиданностям и быстрым реакциям, смелость, устойчивость к временным неудачам и др. Качество действий даже повышается по сравнению с нормой.

Подготовленность к успешному решению задач в экстремаль

ных условиях напрямую связана с уровнем обшей психологиче

ской сформированности личности человека, профессионала, его

образованностью, воспитанностью, обученностью и развитостью.

Однако, как показывают опыт и исследования, они должны быть

еще дополнены особой подготовленностью — экстремальной.

Основы экстремаль- Экстремальная подготовленность профес-

ной подготовки про- сионала основана на профессионалыю-

фессионала психологической и профессионально-

педагогической, характеристики которых рассмотрены в гл. 1. Одной из задач их выступает экстремальная подготовка, подготовка к действиям в экстремальных ситуациях. Профессионалу, не прошедшему курс экстремальной подготовки, приходится на опыте приобретать умение действовать в экстремальных ситуациях, учиться на своих ошибках, которые могут дорого стоить и ему, и другим. Но молодой специалист, прошедший интенсивный курс за 6 месяцев, приобретает то, на что практику нужно 8—10 лет.

10. Психолого-педагогические основы профессионального труда

В психолого-педагогическом плане экстремальная подготовленность профессионала состоит из трех компонентов:

• экстремальной обученности,

• морально-психологической подготовленности к действиям в экстремальных условиях,

• экстремальной развитости.

Экстремальная обученность включает:

• знания экстремальных ситуаций, с которыми придется встретиться, их особенностей, возможных трудностей и способов их преодоления;

• навыки и умения качественно выполнять все обычные профессиональные действия, но при действии факторов, характерных для ожидаемых экстремальных ситуаций;

• навыки выполнения особых действий, особых приемов, использования специальных средств и техники, которые применимы только в экстремальных условиях;

• навыки групповых действий в экстремальных условиях;

• опыт восприятия экстремальных факторов и преодоления психологических трудностей;

• навыки и умения обеспечения личной безопасности;

• умения учиться на опыте преодоления трудностей.

Морально-психологическая подготовленность к действиям в

экстремальных условиях — это специфическая воспитанность профессионала, моральная устойчивость, обеспечивающие высокоморальное поведение в критических ситуациях. Ее компоненты таковы:

• верность профессиональному долгу и нормам морали при любых испытываемых трудностях;

• верность товарищескому долгу при действии в составе групп;

• умение управлять собой в трудных условиях, мобилизовы-вать силы и возможности, не теряться, не реагировать импульсивно во вред делу, другим и себе.

Экстремальная развитость — развитость качеств, обеспечивающих успех в экстремальных условиях:

• волевых — целеустремленности, смелости, мужества, стойкости, решительности, бдительности, самообладания;

• профессионально-психологической устойчивости — нормальной психологической переносимости всех экстремальных факторов, свойственных конкретной профессиональной деятельности,

Раздел III. Психология и педагогика: профессионал

эмоциональной устойчивости, устойчивости к ответственности, риску и опасности, устойчивости к психическому напряжению и перенапряжению, психической работоспособности (способности длительно переносить психические нагрузки), способности выдерживать «борьбу нервов»;

• особо развитых познавательных качеств: осмотрительности, быстроты мышления, его прогностичности, сообразительности, интуиции;

• особо развитых физических качеств: физической выносливости, силы, ловкости, быстроты двигательных реакций.

Формирование этих компонентов относится к основным задачам экстремальной подготовки. Естественно, что в разных профессиях «набор» компонентов не одинаков. Его конкретная определенность при экстремальной подготовке отражается в ее содержании, тематическом плане и программе. Наиболее часто они включают темы:

1. Экстремальные ситуации в профессиональной деятельности, их особенности, влияние на решение задач, трудности, требования к экстремальной подготовленности специалистов.

2. Экстремальные факторы и их восприятие.

3. Морально-психологическая подготовка к действиям в экстремальных условиях.

4. Выполнение обычных профессиональных действий в условиях, максимально приближенных к экстремальным.

5. Особенности профессиональных действий в разных экстремальных ситуациях.

6. «Борьба нервов» в ситуациях противоборства.

7. Конфликтное общение.

8. Развитие психологических качеств, необходимых для действий в экстремальных ситуациях.

9. Физическая подготовка к действиям в экстремальных ситуациях.

10. Огневая, (стрелковая) подготовка.

11. Подготовка к самоуправлению в экстремальных ситуациях.

12. Обеспечение личной безопасности.

13. Действия профессиональных групп в экстремальных ситуациях.

14. Повышение профессионализма в ходе и на опыте действий в экстремальных ситуациях.

10. Психолого-педагогические основы профессионального труда

Экстремальная подготовка проводится в разное время и по этому признаку различают:

• предварительную подготовку, проводимую постоянно в системе профессионального образования и служебной подготовки;

• непосредственную подготовку, проводимую перед самым началом действий в экстремальных ситуациях и заключающуюся в дополнительной доработке, доведении до совершенства необходимых для предстоящих действий навыков и умений, морально-психологического ориентирования и мобилизации тех, кто будет участвовать в них;

• подготовку в ходе действий в экстремальных ситуациях. Ее необходимость и цель — быстрое устранение обнаруживающихся слабостей и отработка новых, более успешных приемов и способов действий, выяаченных и оправдавших себя в ходе решения профессиональных задач.

Организаиия Главная своеобразная организационно-

и методика занятий методическая задача проведения экстре-

по экстремальной мальной подготовки — приближение учеб-

подготовке ных условий на занятиях к реальным экс-

тремальным. Она должна решаться всеми средствами и методами, но главный из них — метод психологического моделирования экстремальных условий.

Имеются два взаимосвязанных пути приближения учебных условий к экстремальным. Первый путь — приближение внешних условий, т. е. воспроизводство внешней картины («лица») экстремальных ситуаций. Это во многом ослабляет учебные условности, позволяет обучающимся ощутить себя участниками реальных событий и выполнять действия, которые в иной обстановке зачастую просто нельзя отработать. Внешняя картина создается выбором трудных условий времени, места, освещенности, имитацией экстремальных факторов (получение важного сообщения, поломка техники, отсутствие электроэнергии, вид «трупа», дыма, огня, нападения, стрельбы, помех и др.), фактическим выполнением (проигрышем) профессиональных действий, усложнением задач, созданием повышенных трудностей на пути их решения, введением в обстановку противоборствующих сил, учебным применением оружия.

Второй путь — приближение внутренних, психологических условий (психологической активности, психологических трудно-

Раздел III. Психология и педагогика: профессионал

стей, психических состояний, переживаний, умственного и эмоционально-волевого напряжения, страха, тревожности и др.) к тем, которые возможны у человека, находящегося в реальной экстремальной ситуации (воспроизводство «души» ее). Основное внимание здесь уделяется стимуляции у обучающихся мотива-ционной, познавательной, эмоциональной, волевой и психофизиологической активности и трудностей, приближенных к тем, которые наиболее вероятны в экстремальных ситуациях. Достигается это насыщением занятий трудными профессиональными задачами, их комплексированием, повышенной ответственностью, сложными препятствиями, лимитированием времени, сложностями понимания и оценки обстановки, элементами риска, опасности, внезапности, необычности, быстрого изменения ситуации, сильного противодействия противника, самостоятельности, интенсивным наращиванием трудностей, длительностью больших нагрузок и др.

Моделирование успешно, если используются во взаимосвязи и в необходимых пропорциях оба пути. Знакомя обучающихся с сильно воздействующими на психику факторами, следует иметь в виду, что трудности закаляют одних, но могут надломить других. Бездумное запугивание трудностями способно подтолкнуть некоторых молодых людей, особенно женщин, к выводу об ошибочности выбора профессии, желанию уйти из образовательного учреждения, перейти на другую работу. Необходимо строгое соблюдение принципа последовательности, постепенное наращивание трудностей.

Моделирование реальных условий требует специальной учебной базы: учебного полигона с макетами сооружений в натуральную величину, площадки для эмоционально-волевых упражнений (с сооружениями, выполнение учебных заданий на которых вызывает у обучающихся волнение, тревогу, страх, опасения и одновременно необходимость проявления воли, умения овладеть собой. Это — гимнастический городок, вертикально и горизонтально натянутые канаты, шесты, лестницы, ямы для перепрыгивания и перехода по доске, качающиеся мостки и др.); полоса препятствий с комплексом небольших по размеру конструкций, позволяющих моделировать элементы экстремальных ситуаций; учебные комнаты, оборудованные под магазин, холл банка и др.), наборы видеофильмов, слайдов, фото-

10. Психолого-педагогические основы профессионального труда

альбомов, звукозаписей, средства имитации, муляжи людей, животных и пр. Можно использовать и сооружения, имеющиеся на территории образовательного учреждения, предприятия, органа (проходная, столовая, кладовые, киоск, лестницы, гараж и пр.). Многие занятия, проводимые по игровой методике, нуждаются в участии имитаторов — специально подготовленных руководителями занятий лаборантов, студентов, сотрудников, которые в ходе занятий правдоподобно играют за других участников экстремальной ситуации.

Формами специальных занятий, позволяющими готовить профессионалов к встрече с экстремальными ситуациями, выступают лекции, уроки, семинары, просмотры специальных фильмов, психологический тренинг, психотехнические игры, практические занятия, тактические игры, учения, участие в действиях территориальных практических структур по фактической ликвидации возникающих экстремальных ситуаций. Практическому обучению отводится львиная доля (до 90%) учебного времени, отпущенного на экстремальную подготовку. Наиболее своеобразны следующие формы.

На занятиях по просмотру специальных фильмов использую гея по преимуществу документальные фильмы об экстремальных ситуациях. Они предваряются и сопровождаются комментариями преподавателя, повторными показами, ответами на вопросы, дискуссиями.

Психологический тренинг — регулярные занятия по 15—30 минут (или часть практического занятия) с выполнением обучающимися коротких, но многочисленных упражнений, развивающих психологические качества, навыки и умения, необходимые для действий в экстремальных условиях. Например, тренинг памяти предполагает упражнения по запоминанию быстро сформулированных указания, задания, инструкции. Их трудности нарастают как по объему (от одного предложения до многих), так и по содержанию (например, нарастание числа и сложности цифр, фамилий, адресов, названий, терминов, смысла).

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!