КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Заказ No 163S. 5 страница

|

|

|

|

1 Присущая «револьверной» модели «сезонность», то есть необходимость периодического «переключения регистров», диктовала необходимость достаточно жесткой календарной привязки такого рода переключений (автоматически порождая при этом отдельные «темпоральные» коды — сезонные (весна, осень), суточные (сумерки, ночь) и т.д.).

| Греки _________________________ 303 |

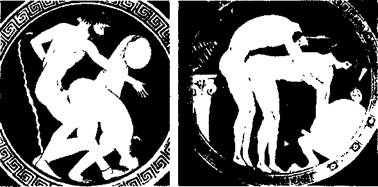

Рис. 43 Рис. 44

оргиастическими культами1. Кодовые системы, маркирующие такого рода «контркультуру», крайне значимы и выполняют роль «спускового крючка», заставляющего потенциальных участников (через посредство до сих пор существующих даже на уровне бытового «мальчишника» ритуалов перехода) резко менять модель поведения.

Итак, греческие вазописцы любили изображать половой акт с женщиной в задней позиции не потому, что греки вообще предпочитали эту позу, а потому, что она маркировала «вольную», «игривую» зону мальчишеского (пэдика) сексуального (и не только сексуального) поведения. Возбуждающее действие на зрителя подобная картинка2 оказывала не потому, что на ней изображался половой акт или половые органы «в вульгарно натуралистической форме», а потому, что она была адресована к возможности смены поведенческой модели и вместо зрелого ответственного мужа актуализировала в зрителе безответственного, игривого и «снова молодого» (или «причастного к молодости») бонвивана. То же касается и литературных жанров: фаллические песни (не имеющие,

1 Здесь предлагается иное, принципиально отличное от бахтинского про

чтение проблемы карнавала и «низовой» культуры.

2 А также и любые другие, адекватно прочитываемые, вроде совершенно

невинных, с нашей точки зрения, картин с мальчиком, едущим верхом на пе

тухе (Замок Эшби, Beasley [ABVP: fig. 77, 92), с флейтисткой на фоне лиры и

двоих увенчанных венками и явно подвыпивших мужчин (чаша работы так

называемого Художника Литейной; Кембридж, колледж Тела Христова [ABVP:

fig. 402, 12]) или мальчика с обручем (чаша «Кольмарского Художника», Окс

форд, Ашмолеанский музей, 300, из Кьюзи [ARVAP: fig. 236]), а также вели

кого множества им подобных.

304 В. Михиилин Тропа звериных слов

304 В. Михиилин Тропа звериных слов

кстати, никакого отношения к культам плодородия1) были бы так же неуместны в трагедии, как и нарочито «непристойный» костюм комедийного актера; публичные скабрезные шутки над согражданами (и даже над богами!), будь они исполнены в «официальной» обстановке, повлекли бы за собой весьма серьезные последствия для автора и исполнителей. Однако зритель, пришедший на комедию, оказывался включенным в ту же «юношескую» культурную зону, что и участник дружеской попойки: доколе здешние эксцессы не выходили за установленные временные и пространственные ограничения, прямой угрозы «серьезным» институциям (от общественного и космического порядка до личного статуса участников) они не содержали.

Есть и еще одна небезынтересная закономерность: количество откровенных сцен в афинской вазописи резко идет на убыль примерно с середины V века до н.э. Это происходит одновременно с фактическим превращением Афин в своего рода империю, с централизацией и профессионализацией государственных структур, с появлением невиданных доселе финансовых возможностей и с постепенным освобождением целой социально-возрастной категории населения, а именно детей афинской знати, от тотальной детерминированности жизненных стратегий законами полисного и кланового общежития. То обстоятельство, что многие решения государственного уровня «советом министров» Перикла принимались в доме у гетеры, не могло не вызывать у традиционалистски ориентированной части населения ощущений, близких к культурному шоку — вовсе не в силу категорического неприятия самого института гетер, но в силу принципиальной, действительно граничащей с богохульством несовместимости статусной зоны, в которой должно принимать такого рода решения, с неотъемлемой от самого понятия «дом гетеры» фривольной атмосферы «мальчишника». Следующее поколение — поколение Алкивиада — идет в этом отношении еще дальше.

«Праздность» и «праздничность» суть два понятия, неразрывно связанные в архаических культурах. «Сильные» знаковые раздражители, необходимые поколениям Писистрата, Клисфена и Эсхила для четкого маркирования границы между культурными зонами и тем самым для облегчения этого перехода, теряют свое зна-

1 Как и стоящие на границах садов фигуры Приапов с гипертрофированными членами: насильственный анальный секс (или действия, символически его замещающие) был обычным наказанием за несанкционированное и злоумышленное пересечение границы (от воровства в чужих садах до адюльтера) Символический смысл наказания заключался исключительно в публичном, насильственном и радикальном «разжаловании» нарушителя в более низкий социальный статус

Греки 305

чение с появлением по-настоящему «праздного» слоя, для которого «вся жизнь — праздник». Великое и вечное стремление аристократических воинских культур совместить несовместимое — статус-ность и свободу — всякий раз обретает реальные очертания с появлением условий1 для переформатирования очередной «игривой» культуры из культуры локальной и ситуативной, вписанной в жесткую логику чередования будней/праздников, в «способ жизни», в «жизненный стиль эпохи». Применительно к поколению Катулла эту ситуацию блестяще описал М.Л. Гаспаров в послесловии к «Литпамятнику» [Гаспаров 1986]. «Золотая молодежь»2 — александрийская начала III века до н.э., римская второй четверти I века до н.э. или парижская XVIII века — склонна возводить в культ и одновременно делать непременным атрибутом собственного существования именно те черты, которые составляли основу классической «ребяческой» культуры греческих VI — начала V века до н.э.: «прекрасное»/«изящное» (во всем спектре возможных смыслов — от культа искусства до культа изысканных наслаждений), молодость, резкое деление культуры на «свою», «высокую», «доступную немногим избранным», «новую» и «пошлую», «избитую», «старую». Оружием в борьбе с «закоснелой» культурой для нее неизменно становится разум, ибо только с позиций рациональной критики можно сколь-нибудь обоснованно нападать на незыблемые основы традиций. Лозунгом ее столь же традиционно становится требование свободы во всем, начиная от свобод политических и заканчивая свободой искусства и освобождением от разного рода поведенческих несвобод.

Однако «игривой» основы подобной критики никто не в силах отменить, сколь бы серьезно ни относились к себе самим ее адепты. И «ретрограды», по сути, бывают совершенно правы, когда обрушиваются на «борцов за свободу» с обвинениями в распущенности и пропаганде разврата, — они интуитивно ощущают несовместимость культурных пространств и пытаются отстоять право на эту несовместимость. Обвинение в безнравственности (будь то Тимарх, Сократ, Алкивиад или Овидий) — традиционное средство борьбы с политическим противником, однако оно было бы нелепо и невозможно (с точки зрения сограждан — не хуже нашего способных оценить политическую подоплеку), если бы речь не шла о недозволенном пересечении символических границ — действитель-

1 Экономических, демографических (улучшение качества жизни, «пере

производство элит») и т.д.

2 Которая, кстати, с точки зрения чисто возрастной дачеко не всегда под

падала под это определение; но для архаических культур возраст — понятие не

столько временное, сколько статусное.

В Михаилин Тропа 1вериных слое

ном или недобросовестно вменяемом в вину, но тем не менее заслуживающем «серьезного» рассмотрения.

Европейские либертены образца XVU1 века сплошь были атеистами, рационалистами, поклонниками той или иной разновидности «свободной любви» и ярыми критиками «прогнивших систем» с позиций свободы. Впрочем, они и сами не прочь были время от времени встать в позу оскорбленной добродетели и заклеймить «распущенную знать» (или чернь) — как это делал тот же Ретиф де ла Бретон, — старательно не замечая тех культурных границ, которые для них самих были несущественны. Логика проста до элементарного: министра застукали без штанов, значит, он такой же развратник, как и я, и не имеет права выступать от лица Закона (Бога, Права, Добродетели).

В то же время XVIII, а вслед за ним XIX век — это эпоха окончательного становления централизованных государств общенационального и наднационального масштаба, с централизацией и профессионализацией государственных структур, с появлением невиданных доселе финансовых возможностей и так далее. Огромные массы населения, непричастного доселе к радостям «свободного пересечения границ», понемногу получают к ним доступ, и порнография, как это ни парадоксально, дает ключ к одной из элементарнейших и наиболее действенных в этом смысле возможностей. Если в начале XIX века любовный роман и общедоступный театр являют собой предельно возможную границу между «приличным» и «неприличным», если мужские костюмы Жорж Санд четко маркируют вовсе не ее гомоэротические наклонности, но принадлежность к «свободной», «цыганской» {пэдика!) культуре, то к концу века грань смещается: эротической темой в искусстве можно удивить разве что провинциальных американцев, основой массовой зрелищной культуры становятся оперетты, мюзик-холлы и кабаре, а вид обнаженных (или обтянутых панталонами) женских ног уже не являет собой порнографического откровения, но всего лишь приятно щекочет нервы.

Отдельную тему в этом отношении представляет собой европейская гомосексуальная культура и связанные с ней феномены (вроде феномена дендизма образца первой половины XIX века). Помимо вполне естественной апелляции к «счастливым и свободным» древнегреческим нравам, помимо заинтересованного вчиты-ванья современных коннотаций в теоретическое обоснование преимуществ «чисто мужской» любви в «Пире» Платона и любования знаменитыми парами героев-любовников1, европейский гомосек-

1 Ахилл и Патрокл, Эпаминонд и Асопих, Гармодий и Аристогитон и т.д. В первом случае важны общее величие образов и сцена страданий Ахилла по

Греки

суализм XIX—XX веков проходит забавнейшую эволюцию и в целом, как культурный феномен, как стиль и способ жизни. XIX век являет собой в этом плане картину классическую: джентльмены «старой школы» строжайшим образом скрывают от посторонних свои сексуальные наклонности, «расслабляясь» только в узком кругу1. Про двоих-троих самых ярких денди XIX века, вроде «Бо» Браммела, известно только, что они никогда не были женаты и вообще отличались женоненавистничеством2. Зачастую о гомосексуальных пристрастиях образцового викторианского джентльмена становится известно только после публикации его частных бумаг в XX веке, как в случае с Э.М. Форстером, который, несмотря на некоторую разницу во времени, откровенно придерживался порядков и обычаев «старой школы». На рубеже веков гомосексуальная культура уже пробует запреты на прочность, находя выход в демонстративном пост-дендистском балансировании на грани тогдашних приличий, для кого-то, как для Оскара Уайльда, это заканчивалось классическим (во всех смыслах) уголовным делом. Для кого-то, как для Обри Бердсли, — всего лишь «публичным знанием»'(чего сам виновник скандала и добивался). В начале XX века гомосексуальные салоны множатся как грибы во всех ведущих столицах мира — от Парижа и Лондона до Санкт-Петербурга А современная гомосексуальная культура настолько публична и неотъемлема от шоу-бизнеса, что зачастую с ним ассоциируется.

убитому другу (у Гомера, кстати, прямых указаний на гомосексуальный характер отношений между Ахиллом и Патроклом нет, но зато богатая позднегре-ческая традиция упорно настаивает именно на таком прочтении этих отношений) Во втором — верность до последнего вздоха Третий еще того интересней, поскольку он четко увязывает между собой гомоэротизм и преданность «другу» со свободолюбием и тираноборчеством

1 Который по своей социально-стратовой сути удивительно схож с древ

негреческими гетэриями Это может быть «закрытый мужской клуб», а может

быть и просто «дружеское» объединение выпускников одной и той же закры

той частной школы

2 Но самый стиль их существования откровенно отсылает к античным

образцам, что заставляет некоторых современных исследователей дендизма

переворачивать картину с ног на голову и называть первым денди Алкивиада

на том основании, что он также «аристократичен, богат, элегантен, смел и

наделен ораторским даром» [Feldman 1993 3].

3 25 июля 1896 года Бердсли пишет своему тогдашнему издателю Л Сми-

терсу «Вы заметили нелепую ошибку, сделанную "Морнинг пост" при пере

числении королевских свадебных подарков7 — Леди Альстон "Похищение

локона" миссис Бердслей, ею самой иллюстрированное» — Вы видите, как

широко распространено сомнение в моем поле» Щит по [Евреинов 1992

273]) Бердсли откровенно кокетничает, привлекая внимание к немного рис

кованной (если учесть обстоятельства) шутке леди Олстон

В Михайлин. Тропа звериных слов

И напоследок — характерная картинка. Незадолго до начала Первой мировой войны на одной из обычных воскресных вечеринок в доме у Джона Лейна1 гостьей была приехавшая ненадолго из Парижа Гертруда Стайн. Лейн собирался издавать ее прозу: эта слегка мужеподобная американка уже успела завоевать в «узких кругах» парижской богемы славу радикальной ниспровергательни-цы устоев и как таковая была у Лейна вполне ко двору. Ключевым эпизодом «первого знакомства» стал обычный для Лейна «пробный камень»: он увел Гертруду Стайн в одну из дальних комнат и стал показывать ей рисунки Обри Бердсли. И дело здесь было не только во вполне естественной гордости обладателя (Лейн не только «открыл» Бердсли; незадолго до описываемых событий в его собственность перешли все самые скандальные работы последнего, вышедшие в издательстве Л. Смитерса, в том числе и опубликованная в 1896 году крошечным тиражом «не для общей продажи» «Ли-систрата»). «Игривые» рисунки гомосексуалиста Бердсли на сюжеты из XVIII века или из античности, загримированной под этот шаловливый век, вероятнее всего, должны были, по мысли Лейна, выполнить для авангардистки, лесбиянки и держательницы крайне «левого» литературно-художественного салона Гертруды Стайн роль своеобразного маркера, опознавательного знака «своей» территории, то есть ту же самую роль, которую предположительно выполняла в VI—V веках до н.э. в Афинах тамошняя «ребяческая» традиция: знак «перехода границы».

Сейчас эта граница отодвинулась еще дальше — так далеко, что Ретифу де ла Бретону это не привиделось бы даже в кошмарном сне. «Голяшками» сейчас уже никого не удивишь, и для того, чтобы потребитель «почувствовал границу», ему предлагают жесткое порно, где неотъемлемая от «педической» зоны свобода бесплодного совокупления подсвечивается имманентной ей же позитивной маркированностью любого насилия. В мягкой форме этот тандем (наряду с туристической и/или исторической экзотикой2) составляет неотъемлемую основу едва ли не всей современной культуры.

Так где будем проводить границу порнографии?

1 Известный английский издатель, достаточно часто бравшийся за весьма

рискованные с точки зрения общепринятых вкусов проекты. Одним из таких

проектов, на котором, собственно, Лейн и заработал славу издателя-первоот

крывателя, был знаменитый журнал «Желтая книга» (1894—1897), который

«открыл» Обри Бердсли, Уолтера Сикерта и Уилсона Стира, а из литераторов —

Генри Джеймса, Эдмунда Госса, Арнольда Беннетта, Герберта Уэллса и

У.Б. Йейтса.

2 То есть экстраполяцией во времени или в пространстве, отрывающей

потребителя от «статусной» территории, от культурных зон, связанных с от

ветственностью и «взрослостью».

АПОЛЛОНОВЫ ЛЯРВЫ:

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ И НОВЕЙШЕЙ

КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ1

1. КУБЕРТЕНОВ КЛОН

16 июня 1884 года в Большом зале Сорбонны пели Дельфийский гимн Аполлону. Учредительный конгресс, результатом которого стало «возрождение Олимпийских игр» и создание для этой цели Международного Олимпийского комитета, достиг своей кульминации. Барон Пьер де Кубертен, горячий поклонник всего греческого, стоял на пороге главного события своей жизни. Публика в зале собралась самая разношерстная: представители 49 спортивных обществ из 12 стран, археологи, ученые-классики, оккультисты и просто энтузиасты. Приглашения были разосланы во все концы света. Их получили все, кого барон считал ведущими духовными авторитетами современности, и этот список многое способен сказать о самом бароне: Алистер Кроули, Елена Петровна Блаватс-кая... Приехали не все. Представители мощной немецкой гимнастической школы, поклонники и последователи Й.К.Ф. Гутс-Мутса, не сочли возможным участие в инициативе недавних противников, побежденных во Франко-прусской войне. Дух романтического национализма буйно цвел по всей Европе: в конце концов именно Иозеф Кристоф Гутс-Мутс выступил едва ли не за век до описываемых событий инициатором возрождения Олимпийских игр, а инициатором недавно закончившихся успешных раскопок в Олимпии был Эрнст Курциус, тоже немец и тоже энтузиаст олимпийского ренессанса.

Но гимн Аполлону под сводами Сорбонны возглашал победу оптимизма, единения и гармонии над хтоническими силами раздора и разлада. Не так давно Фридрих Ницше, тоже немец и безусловный духовный авторитет рубежа веков, реанимировал романтическую дихотомию аполлонического и дионисийского начал в древнефеческом искусстве — дихотомию, не имевшую никакого отношения к предмету исследования, но зато совершенно прозрачную для мистически взвинченной современной культуры. И отны-

' Первая публикация: [Михайлин 2004а; 2004b]. Для настоящей публикации текст был переработан и дополнен.

В. Михаи.шн. Тропа звериных слов

не Аполлону надлежало окончательно стать солнечным богом, покровителем оккультной по происхождению идеи о гармонически развитой личности, чьи душа и тело находятся в непрерывном взаимопритяжении и взаимоотталкивании и развиваются, являя отблеск божественной гармонии1. А уж под этим прекрасным видением в ту пору готова была подписаться вся прогрессивно мыслящая европейская общественность, вне зависимости от национальной принадлежности.

Европе было не впервой отыскивать в античности обоснование собственных идей и иллюзий, вчитывать в древний текст современные смыслы и подпиливать цитаты под заказ. Любой, кто читал Ювенала, знает, что максима насчет здорового тела и здорового духа в оригинале звучит несколько иначе. Это не утверждение, а едва ли не безнадежное пожелание тупым современным Ювеналу атлетам-профессионалам: нужно молиться, чтобы в здоровом теле был еще и здоровый дух. Поэтому когда барона де Кубертена обвиняют в попытке механистически пересадить на современную европейскую почву некий греческий феномен, обвинения, в общем-то, бьют мимо цели: возрожденные олимпиады к Олимпийским играм VIII—VI веков до н.э. имели столько же отношения, сколько новенький голливудский блокбастер «Троя» — к Гомеру или к реальным историческим событиям конца XIII века до н.э. Сохранен ряд имен и названий; все остальное — добротный надежный XIX век. Барон прививал оливу к груше: и привил.

2. ГРЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ

Начнем с того, что даже и по некоторым весьма существенным формальным критериям Кубертенов клон ничуть не схоже оригиналом. Древнего грека поставил бы в полный тупик самый термин «олимпийский рекорд» по одной простой причине: быстрее, выше, сильнее — для греков это были категории сугубо относительные, они не имели выражения в конкретных единицах времени, длины или веса. Даже если бы сам этот лозунг (творчески переснятый бароном с лозунга еще одного либерально-масонского историчес-

1 В 1910-х годах Рудольф Штайнср, еще один искусный сочетатель духовных и телесных гармоний, договорится до деления рыб на солнечных и хто-нических. К первым отнесены будут лососи, плывущие к истокам, чтобы дать жизнь, ко вторым — змееподобные угри. Учитывая богатство рыбьих и змеиных контекстов в традиционной (пусть даже только христианской) мистике, можно на одном только этом изводе ницшеанской дихотомии выстраивать хоть новую софийность-соборность, хоть диетику-диететику, хоть школу оккультных стилей плавания. Форель — она все равно разбивает лед.

I реки

31 1

кого ориентира — Французской революции) был грекам известен, они все равно не стали бы стоять у финиша с клепсидрой Олимпийская система «навылет» по-древнегречески была проста донельзя Бегут двое, потом отставший выбывает, а победитель бежиг с победителем из другой такой же пары, и так до тех пор, пока не останется один-единственный победитель Греков в данном случае ничуть не интересовали абсолютные величины

А интересовало их совсем другое — счастье

То всеобъемтющее качество, которое (при обилии греческих синонимов) мне удобнее определять иранским термином «фарн» и которое объединяет в себе самые разноуровневые на современный взгляд понятия, от «дом — полная чаша» до «жирная мясная пища» и от богоизбранности до физической красоты

Фарн существует как бы в двух регистрах, условно говоря, в статическом и динамическом Архаическое сообщество, с его строгой регламентацией каждой бытовой мелочи, было бы немыслимо, если бы статус каждого члена той или иной социальной группы не был детальнейшим образом определен по отношению ко всем остальным членам этой группы1 и к представителям групп соседних В этом смысле фарн — это та часть принадлежащего всей группе «счастья», которая приходится на долю данного конкретного человека Доля эта должна быть стабильна поскольку любое изменение тут же повлечет за собой опасное колебание всей системы «балансов счастья» Жестко расписанная система социальных ролей возможна только при полной «прозрачности» статусных позиций каждого участника коммуникации, и ее сохранение — залог жизнеспособности всей группы Этим, «статическим» регистром фарна в первую очередь и определяется социальный статус архаического человека, а сохранение строгой иерархии статусов есть залог нерушимости коллективного «качества счастья»

Однако любое архаическое сообщество строится и на другой, не менее непреложной закономерности на периодическом регламентированном изменении социальных статусов Каждый полноправный член группы2 проходит через последовательность сменяющих друг друга статусных модусов существования, проживает, примеряет на себя «все роли» — и всякий раз со сменой социальной роли изменяется и то «количество счастья», которое принад-

1 Как живым, так и мертвым — предки <правильные мертвецы» суть глав

ный коллективный аккумулятор фарна

2 Неполноправные (рабы, чужаки и тл) как правило, по определению

вписаны в специфические маргинальные статусы выключенные из общей ста

тусной динамики что и является их главным от шчием от полноправных чле

нов группы

В. Михаилин. Тропа звериных слов

лежит ему по праву и которое позволяет ему свободно ориентироваться среди своих и чужих. При этом низшие полноправные статусы динамичны по определению — поскольку их доля в коллективном фарне минимальна, поскольку они откровенно «голодны» в плане доступа к ресурсам «счастья» и ориентированы на увеличение своей доли1. Старшие статусы, также участвующие в возрастной и статусной динамике, но обладающие большим «количеством счастья», являются ответственными хранителями коллективного фарна и как таковые не могут «выйти из статуса», не поставив под угрозу существование всей системы. Поэтому система жизненно заинтересована в жесткой регламентации такого рода «выходов», в строгом определении места и времени, предназначенных для «экскурсий во внестатусность», и в установлении четких (пусть и непохожих на обыденные) правил поведения «вышедших из себя» индивидов и групп.

Так называемое «праздничное» поведение и отвечает всем этим требованиям.

Праздник — это архаический механизм перераспределения фарна внутри социальной системы: место и время, когда для обеспечения социальной динамики вся группа на время выходит из строго расписанной статусной «сетки». Во время праздника подлежат пересмотру все без исключения социальные капиталы, и каждый член группы (индивидуальный или коллективный) заинтересован в демонстрации собственного «права на счастье». Подобная демонстрация канализируется в соответствующие (допустимые и принятые) формы праздничного поведения, предполагающие своеобразный сопоставительный «подсчет котировок». По окончании праздника вновь образовавшаяся конфигурация застывает и обретает непреложность и неподвижность — до следующего «прорыва в динамику».

Механизмы праздничного «повышения котировок» весьма разнообразны: от обращенного к предкам2 преувеличенного восхваления покойного во время похорон до игр, демонстрирующих лихость и «удачливость», «фарт» играющих, от «праздничных ссор» с припоминанием давнишних обид и моральных долгов до вооруженных поединков. С этой точки зрения даже война есть в каком-то смысле состояние «праздничное», поскольку связана с выходом за рамки статусного поведения (и статусной территории) и с явственной «игрой на счастье». Напряженное внимание, с которым архаичес-

1 Каковое, в свою очередь, возможно только при гарантированном сохра

нении «своей» системы.

2 Или к тем инстанциям, череч которые осуществляется связь с предка

ми — вроде иранских фраварги-фраваши или скандинавских фюльгьи.

Греки

кие воители следили за разного рода предсказаниями и знамениями, колоссальное значение, которое они придавали внезапным «поворотам судьбы», есть прямое подтверждение этой гипотезы. Поединок перед сражением — это не способ избежать значительных людских потерь и решить дело малой кровью: такая его трактовка — не более чем относительно поздняя рационалистическая мотивация. Поединок есть способ «решить судьбу», определить неясный — между чужими — баланс удачи, боевого счастья. Именно поэтому один поединок (или гибель одного значимого бойца, потеря значимого артефакта, значимой позиции и т.д.) может решить исход целого сражения. Именно поэтому поединков может быть несколько: тогда перед нами своеобразные средства верификации полученного «речения судьбы» — или попытки отыграться, попробовать удачу еще раз.

3. ИГРЫ И ПОГРЕБАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ

То же касается и погребальной обрядности, где фарн перераспределяется между живыми и мертвыми членами одной и той же (как правило, кровнородственной) группы. Значимый живой, переходящий в загробный мир, должен покинуть соответствующую позицию в мире живых и обрести подобающий ему статус в мире мертвых — и оба эти действия сопряжены с «передачей счастья», при которой ни группа в целом, ни какая-либо из ее частей (живые, мертвые) не должны претерпеть ущерба.

Исследователями неоднократно поднимался вопрос о генетической близости спортивных состязаний к погребальной обрядности, благо древние тексты дают нам к тому достаточно веские основания (стоит вспомнить хотя бы об устроенных Ахиллом после погребения Патрокла играх или об этиологических мифах практически всех известных нам древнегреческих атлетических игр, которые, как правило, учреждались в память о той или иной смерти1).

1 В Олимпии особо почитался Пелопс, убийца Эномая и Миртила, по другому варианту их «возобновил» Геракл после убийства Авгия и Молиони-дов; Пифийские были основаны в ознаменование убийства Аполлоном Пифона; Истмийские — в память о бросившейся в море с младенцем Меликертом на руках Ино либо же в память об истреблении Тесеем здешних разбойников; Немейские — в память о гибели Офельта от укуса змеи. То же касается и мелких местных игр, в том числе и проводившихся на окраинах эллинизированного мира. Так, жители этрусского города Атилла, которые забили в середине VI века камнями группу фокейцев, вынуждены были — по совету дельфийского оракула — учредить в память об убитых атлетические состязания, чтобы избавиться от совершенно демонических по описанию напастей Также и жители

В. MuxaiuiiH. Тропа звериных с.юв

В качестве основной мотивации этой бли зости выдвигалось структурное сходство атлетических состязаний1 с человеческим жертвоприношением и с известными в погребальной обрядности некоторых культур дивинационными практиками, целью которых было стремление выявить и наказать «виновного в смерти», даже если эта смерть наступила от естественных причин. Однако лучшим опровержением такого рода мотиваций является аргумент, выдвинутый Майклом Полякоффом в книге «Боевые виды спорта в Древнем мире» [Poliakoff 1995]: древнегреческие атлетические состязания были принципиально бескровны2, а те из них, которые с некоторой натяжкой можно отнести к «боевым», даже не входили изначально в программу Олимпийских игр. По большинству источников первым и долгое время единственным видом состязаний был простой бег на один стадий, и победитель в этом виде спорта традиционно давал олимпиаде свое имя. Борьбу в олимпийскую программу ввели только в 708 году до н.э., то есть почти через 70 лет после олимпиады 776 года, считавшейся первой; кулачный бой — еще через двадцать лет, а панкратий, самый универсальный из «боевых» видов древнегреческого спорта, лишь в 648-м.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 418; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!