КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема: Основные закономерности механики грунтов

|

|

|

|

Лекция № 2.

Ключевые слова: Сжимаемость, закон уплотнения грунтов, коэффициент бокового давления, коэффициент поперечного расширения, модуль общей деформаций.

Механические характеристики грунтов. Сжимаемость грунтов. Сжимаемость грунтов заключается в способности изменять свое строение под влиянием внешних воздействий на более компактное за счет уменьшения пористости грунта. К внешним воздействиям относятся: сжимающие нагрузки, высыхание, коагуляция коллоидов и пр. Уменьшение пористости грунта при плотной компоновке частиц происходит за счет местных сдвигов, изменения толщины водно-коллоидных оболочек минеральных частиц (под влиянием давления высыхания) и т. д. На переупаковку частиц грунта в значительной степени влияет ползучесть скелета грунта и оболочек прочносвязанной воды..

Определение основных показателей сжимаемости грунтов, производится путем их уплотнения под нагрузкой без возможности бокового расширения в условиях одномерной задачи. При такой схеме нагрузки деформации могут развиваться только в одном направлении.Испытания грунтов проводятся в жестком кольце (одометре), сам прибор называется компрессионным (рис. 2.1.). Нагрузка на поверхность грунта прикладывается ступенями, величинаее устанавливается в зависимости от естественного состояния грунта и составляет 0,010; 0,025; 0,05 МПа. На каждой ступени нагрузки после стабилизации замеряется осадка и строится компрессионная кривая в координатах «давлении — коэффициент пористости», для водонасыщенных грунтовв координатах — «давление — влажность» (рис.2.2.). Для вывода формулы, на основании которой можно определить коэффициент пористости при любой величине деформации образца,введем следующие обозначения: еа — начальный коэффициент пористости грунта;

|  |

Рис. 2.1. Схема сжатия грунта в компрессионном приборе (а)

и при сплошной нагрузке (б)

— коэффициент пористости грунта при любой нагрузке; s, — полная осадка образца при данной ступени нагрузки, измеренная от начала загружения;

— коэффициент пористости грунта при любой нагрузке; s, — полная осадка образца при данной ступени нагрузки, измеренная от начала загружения;  _ изменение пористости грунта от начала загружения; h — начальная высота образца.

_ изменение пористости грунта от начала загружения; h — начальная высота образца.

Тогда

. (2.1.)

. (2.1.)

Изменение объема пор численно равно произведению осадки на площадь образца А, т. е.

. (2.2.)

. (2.2.)

Объем твердых минеральных частиц

. (2.3.)

. (2.3.)

Подставив полученные величины в исходное выражение (8.1), получим:

, (2.4)

, (2.4)

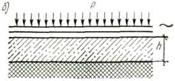

Рис. 2.2. Компрессионные кривые:

Рис. 2.3.Компрессионные кривые в осях«модуль осадки – давление»:

- в координатах «давление- влажность»; 1 – кривая уплотнения; 2- кривая набухания

- в координатах «давление- влажность»; 1 – кривая уплотнения; 2- кривая набухания

б – то же, «давление- коэффициент пористости»;

1 –кривая уплотнения; 2- кривая набухания

Последняя формула используется для построения компрессионной кривой (метод проф. К. Терцаги).

Последняя формула используется для построения компрессионной кривой (метод проф. К. Терцаги).

В качестве характеристики сжимаемости проф. Н. Н. Масловым предложен модуль осадки ep = Si/h, т. е. величина относительной деформации при данном давлении, выраженная в мм/м. Тогда компрессионная кривая будет иметь вид, показанный на рис. 2.3. В последнее время этот

Рис. 2.4. Компрессионная кривая

способ выражения компрессионных испытаний получил наибольшее распространение.

Рассмотрим уравнение компрессионной кривой. Если принять небольшой диапазон изменения давлений (порядка 0,1...... 0,3 МПа), что обычно имеет место в основаниях зданий и сооружений, то криволинейный участок компрессионной кривой без особой погрешности можно принять за прямую (рис.2.4.). Тогда согласно обозначениям на рис. 1.6 будем иметь

ei=е0—tg api. (2.5.)

Уравнение (8.5) представляет собой уравнение прямой, проходящей через точки А и В:

. (2.6.)

. (2.6.)

Коэффициент а носит название коэффициента сжимаемости грунта. Обозначив р2—P1=P как приращение давления, получим

a=(e1—e2)/p. (2.7.)

Подставив полученное выражение вместо tg  в исходное уравнение (1.21), получим уравнение прямолинейного отрезка компрессионной кривой:

в исходное уравнение (1.21), получим уравнение прямолинейного отрезка компрессионной кривой:

ei=e0—api. (2.8.)

Аналогично можно получить уравнение прямолинейного участка для кривой набухания.

При расчете осадок зачастую используется коэффициент относительной сжимаемости, который определяется по формуле

a0=а1 (1+е0). (2.9.)

Физический смысл этой величины устанавливается следующим образом: e0—e1=a p,

.

.

Приравнивая правые части уравнений и решив относительно а0, получим

. (2.10.)

. (2.10.)

Таким образом, коэффициент относительной сжимаемости равен относительной осадке si/h, приходящейся на единицу давления. Если изменение вертикального давления происходит на бесконечно малую величину, то коэффициент пористости изменяется пропорционально этому давлению. После дифференцирования исходного уравнения (1.23) можно записать

de=—adp. (2.11.)

Зависимость (1.26) выражает закон уплотнения грунта: бесконечно малое изменение относительного объема пор грунта прямо пропорционально бесконечно малому изменению давления.

Основными характеристиками сжимаемости грунтов является модуль общей деформации и коэффициенты бокового давления и поперечного расширения.

Модуль общей деформации, как и для упругих тел, является коэффициентом пропорциональности между напряжениями и относительными деформациями. В то же время модуль общей деформации существенно отличается от модуля упругости тем, что определяется по ветви уплотнения и, таким образом, учитывает упругие и остаточные деформации грунтов. Модуль общей деформации является важной характеристикой, используемой для расчета оснований зданий и сооружений по деформациям, и определяется в полевых и лабораторных условиях. Наиболее распространенный способ — проведение компрессионных испытаний с последующей их обработкой. В этом случае модуль общей деформации

, (2.12.)

, (2.12.)

где  — коэффициент, учитывающий невозможность бокового расширения грунта (для песков и супесей

— коэффициент, учитывающий невозможность бокового расширения грунта (для песков и супесей  =0,76, суглинков — 0,63 и глин — 0,42).

=0,76, суглинков — 0,63 и глин — 0,42).

Для определения коэффициента уплотнения а выбирается следующий диапазон напряжений. За величину р: принимается бытовое давление или с учетом погрешностей испытаний на первых ступенях нагрузки  =0,1 МПа. Давление р2 обычно соответствует фактическому давлению, действующему под подошвой фундаментов.

=0,1 МПа. Давление р2 обычно соответствует фактическому давлению, действующему под подошвой фундаментов.

Определение модуля общей деформации грунтов в полевых условиях определяется по результатам загрузки опытного штампа или фундамента ступенями до определенного давления.

Коэффициент бокового давления  в общем случае рассматривается как отношение приращения горизонтального давления

в общем случае рассматривается как отношение приращения горизонтального давления  к приращению действующего вертикального давления dp:

к приращению действующего вертикального давления dp:

. (2.13.)

. (2.13.)

Отделяя переменные и интегрируя, получим

. (2.14.)

. (2.14.)

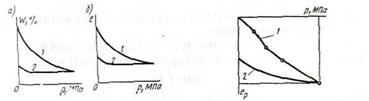

Постоянная интегрирования D определяется из начальных условий. Результаты опытов свидетельствуют о том, что для рыхлых песков начальное давление <?о = О, Ь=0 (рис. 2.5.). Для предварительно уплотненных песков величина  и составляет долю от вертикального давления, т. е. D=qo=apo.

и составляет долю от вертикального давления, т. е. D=qo=apo.

Опыты проводятся на различных глубинах в пределах сжимаемой зоны грунта под фундаментами. Полевые испытания проводятся в условиях естественного залегания грунтов и тем самым позволяют определить достоверные значения модулей общей деформации. Однако значительная трудность и длительность полевых опытов порой сдерживает применение их в широких масштабах, поэтому чаще всего

в массовом количестве проводят компрессионные испытания, а полевые опыты оставляют в качестве контрольных.

Рис. 2.5. График зависимости горизонтального давления q от вертикальной нагрузки Р: / — рыхлые пески; 2 — плотные пески; 3 — глинистые грунты

Для связных грунтов величина  будет отрицательной и по проф. Н. М. Герсеванову равна капиллярному давлению. По экспериментальным данным значения коэффициентов бокового давления изменяются в следующих пределах: для песчаных грунтов

будет отрицательной и по проф. Н. М. Герсеванову равна капиллярному давлению. По экспериментальным данным значения коэффициентов бокового давления изменяются в следующих пределах: для песчаных грунтов  =0,25... 0,37, глинистых — 0,11 … 0,82. Величина

=0,25... 0,37, глинистых — 0,11 … 0,82. Величина  определяется в приборах трехосного сжатия.

определяется в приборах трехосного сжатия.

Коэффициент поперечного расширения грунта (коэффициент Пуассона) равен отношению относительных горизонтальных деформаций образца ех к относительным вертикальным ег, т. е.

. (2.15.)

. (2.15.)

Коэффициенты бокового давления и поперечного расширения связаны между собой следующим образом.

Относительная горизонтальная деформация ех при действии напряжений по трем осям  выражается законом Гука:

выражается законом Гука:

. (2.16.)

. (2.16.)

В условиях компрессионных испытаний ех= О,

.

.

Тогда

, (2.17.)

, (2.17.)

откуда

.

.

Коэффициент поперечного расширения составляет: для песков — 0,21... 0,29, супесей и суглинков — 0,30... 0,37 и глин — 0,40.

Водонепроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации. Твердые минеральные частицы в грунте занимают часть его объема, поэтому в грунтах имеются поры, которые обусловливают водопроницаемость. Различные виды грунтов обладают разной водопроницаемостью. При прочих равных условиях лучшей водопроницаемостью обладают песчаные грунты и меньшей — глинистые.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1563; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!