КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Почечная артериальная гипертензия

|

|

|

|

Окклюзионные поражения чревного ствола и верхней брыжеечной артерии

Диагностика окклюзионных пора-

жений чревного ствола и верхней

брыжеечной артерии основывается

на данных изображения просвета

артерии и анализе величины и ха-

рактера кровотока по результатам

спектра допплеровского сдвига ча-

стот. При стенозе, как бы четко ни

были определены границы контура

бляшки в В-режиме, необходимо

подтверждать полученную инфор-

мацию в режиме ЦДК и/или

ЭОДС. По структуре атеросклеро-

тические бляшки, как правило, го-

могенны или с наличием кальция.

При неспецифическом аортоарте-

риите отмечается пролонгирован-

ное утолщение одной или обеих

стенок артерии. Определяющее

значение в диагностике степени

стеноза имеют данные анализа

спектра допплеровского сдвига ча-

стот. При стенозе 70 % и более в

ВБА систолическая скорость со-

ставляет 275 см/с, диастоли-

ческая — 45 см/с, в чревном ство-

ле — 200 и 55 см/с соответственно

в сочетании с турбулентным харак-

тером кровотока [Zwiebel W.J.,

2000].

В случае окклюзии исследуемых

артерий просвет сосуда не окраши-

вается и спектр допплеровского

сдвига частот не регистрируется.

При окклюзии чревного ствола мо-

жет регистрироваться кровоток об-

ратного направления в желудоч-

но-двенадцатиперстной или общей

печеночной артериях. При гемоди-

намически незначимом стенозе ин-

формативность спектра допплеров-

ского сдвига частот существенно

снижается и оценку степени стено-

за проводят, используя режим ЦДК

или ЭОДС с расчетом процента

стеноза по площади поперечного

сечения или по диаметру. Чувстви-

тельность дуплексного сканирова-

ния с использованием режима ЦДК

в диагностике стеноза 50 % и более

или окклюзии верхней брыжеечной

артерии составляет 89—100 %, спе-

цифичность — 91—96 %, для чрев-

ного ствола - 87-93 и 80-100 %

соответственно [Zwiebel W.J., 2000].

Существенным преимуществом

метода ультразвукового исследова-

ния в сравнении с рентгеноконтра-

стной ангиографией являются, бе-

зусловно, неинвазивность метода и

возможность проведения исследо-

ваний в динамике. Однако ультра-

звуковое исследование не дает ин-

формации о состоянии коллате-

рального кровообращения, в свя-

зи с чем отсутствует возможность

оценки процессов компенсации

кровотока между тремя непарными

висцеральными ветвями брюшной

аорты.

Почечная артериальная гипертен-

зия является одной из разновидно-

стей симптоматических артериаль-

ных гипертензий.

Причинами развития почечной

артериальной гипертензий могут

быть как поражения почечной арте-

рии (вазоренальная гипертензия),

так и паренхимы почки. Причина-

ми поражения почечной артерии

могут быть атеросклероз, тромбоз,

эмболия, фибромышечная диспла-

зия и аортоартериит.

При вазоренальной гипертензий

при сужении просвета почечной ар-

терии (стеноз, экстравазальная

компрессия) до 60 % с помощью

дуплексного сканирования можно

визуализировать бляшку в просвете

сосуда, отметить неравномерность

диаметра (рис. 2.12). Спектр доп-

плеровского сдвига частот не выяв-

ляет статистически достоверного

повышения скорости кровотока.

Диагностическими критериями

гемодинамически значимого стено-

за почечных артерий являются об-

|

Рис. 2.12. Атеросклероти-

ческий стеноз почечной

артерии. Изображение в

В-режиме.

наружение турбулентного кровото-

ка с локальным повышением систо-

лической скорости кровотока от

180—200 см/с и выше и величина

соотношения максимальной систо-

лической скорости в почечной ар-

терии и максимальной систоличе-

ской скорости в аорте, равная

3,3—3,5 и более (рис. 2.13).

Индекс акселерации менее 300

см/с или время акселерации, пре-

вышающее 0,07 с в пораженной по-

чечной артерии, также являются

критериями гемодинамически зна-

чимого стеноза ПА. Некоторые ав-

торы используют время акселера-

ции 0,10 или 0,12 с, что повышает

специфичность метода в диагности-

ке гемодинамически значимых сте-

нозов [Baxter G.M. et al., 1996;

Dawson D.L.. 1996].

Чувствительность дуплексного

сканирования в диагностике суже-

ния артерий 50 % и более составля-

ет 89—95 %, специфичность — 83—

97 %.

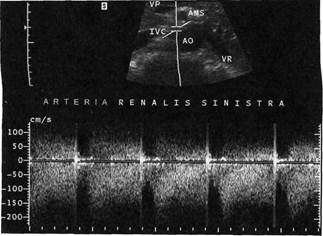

|

Рис. 2.13. Гемодинамиче-

ски значимый стеноз ле-

вой почечной артерии.

Изображение в режиме

СДСЧ.

При нефроптозе может отмечать-

ся повышение максимальной ско-

рости кровотока во втором сегмен-

те основного ствола на стороне

опущенной почки (наиболее под-

верженном натяжению) в клино- и

ортостазе и в сегментарных артери-

ях, что является следствием натя-

жения и истончения почечной ар-

терии («псевдостенотический эф-

фект»), перекрута с почечной веной

(«симптом пуповины»). Индекс пе-

риферического сопротивления в

почечной артерии при нефроптозе

остается в пределах нормы. Изме-

нения сосудистой стенки в артерии

при нефроптозе носят обратимый

характер, поскольку не связаны

с потерей эластичности стенки.

Только при необратимых измене-

ниях (при нефроптозе в сочетании

с фибромышечной дисплазией) по-

казатели скорости кровотока соот-

ветствуют гемодинамически значи-

мому стенозу.

Для венозного кровотока при

нефроптозе характерно повышение

скорости кровотока в основном

стволе почечной вены и в венах по-

чечного синуса в орто- и клиноста-

зе [Краснова Т.В., 2000].

Высокая частота артериальной

гипертензии отмечается у больных

с простыми кистами почек — оди-

ночными и множественными. По

данным ультразвукового исследова-

ния, кисты почек представлены

анэхогенными образованиями

округлой или овально-вытянутой

формы с тонкой, ровной стенкой и

эффектом дистального усиления

эхосигнала. Причинами АГ у боль-

ных с простыми кистами почек яв-

ляются:

• сдавление кистой магистраль-

ных почечных сосудов;

• сдавление кистой внутрипочеч-

ных сосудов с последующей атро-

фией паренхимы;

•сдавление кистой лоханки и

верхней трети мочеточника с нару-

шением уродинамики [Лопаткин

Н.А., Мазо Е.Б., 1982].

При гидронефрозе почка пред-

ставлена поликистозной массой,

однако в ней сохранена связь меж-

ду концентрически расположенны-

ми вокруг лоханки чашечками и

лоханкой. Паренхима почки резко

атрофична. Критериями наруше-

ния почечной гемодинамики при

гидронефрозе являются уменьше-

ние почечного кровотока и сосуди-

стого объема, повышение перифе-

рического сосудистого сопротивле-

ния в ПА, затруднение венозного

оттока и перераспределение крови

из наружных слоев почки во внут-

ренние.

По сообщению О.В.Молчановой

(1999), у больных хроническим гло-

мерулонефритом в активной фазе

выявляются следующие ультразву-

ковые признаки: увеличение перед-

незаднего размера почки и почеч-

ного синуса, увеличение размеров

пирамид за счет их ширины, сни-

жение соотношения площади па-

ренхимы к площади почечного си-

нуса. При анализе данных спектра

допплеровского сдвига частот и

ультразвукового изображения отме-

чаются снижение интенсивности

сосудистого рисунка почки и его

неравномерность, изменение фор-

мы спектра в виде быстрого систо-

лического подъема, широкой сис-

толической вершины и плавного

диастолического спуска с отсутст-

вием инцизуры на катакроте, повы-

шение систолической скорости и

умеренное снижение диастоличе-

ской скорости, резкое увеличение

пульсаторного индекса и индекса

периферического сопротивления

преимущественно на уровне междо-

левых и дуговых артерий. При обо-

стрении хронического пиелонефри-

та в 64 % случаев выявляется асим-

метрия кровотока с изменениями,

более выраженными преимущест-

венно на стороне поражения.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 579; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!