КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поясняющий пример

|

|

|

|

Б

ТРИ ЭТАЖА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ

Греческое слово «психе» (точнее — псюхе) изначально служило именем собственным. Так звали героиню древнегреческого мифа, известную в отечественной литературной традиции как Психея. Согласно преданию, земная девушка Психея полюбилась Эроту (в латинской традиции — Амуру), сыну богини Афродиты (Венеры). Мать, недовольная перспективой столь неравного союза, постаралась ему всячески воспрепятствовать и заставила Психею преодолеть множество нелегких испытаний, которые та, однако ж. с честью выдержала. Эрот, со своей стороны, уговорил олимпийских богов способствовать его союзу с любимой. В результате Психея обрела бессмертие, и влюбленные навеки соединились.

Для древних греков Психея символизировала бессмертную сущность человека, поднимающую его над бренностью бытия. Ее именем стали называть душу, представления о которой у греков сильно отличались от тех, что были впоследствии развиты в рамках христианской доктрины. Да и слово «психология» придумали вовсе не древние греки. Его ввел в научный обиход немецкий философ Христиан Вольф на рубеже XVII— XVIII вв.

Ранние представления о душе возникли в глубокой древности и были связаны с анимистическими взглядами первобытного человека. Древние представления о душе как дыхании возникли из объективной реальности при наблюдении над дыханием живого существа, которое у мертвого исчезало (якобы потому, что умирающий «испускал душу» с последним вздохом). Наблюдения над прекращением жизни вследствие обильного кровотечения привели к тому, что кровь также стали считать носительницей души. Переживания сновидений привели к представлению о независимом существовании души и тела6.

Дальнейшее развитие представлений о душе шло в русле философского знания. У Фалеса душа есть нечто особое, отличное от тела (он и магниту приписывал душу), у Анаксагора она — воздух, у пифагорейцев она бессмертна и переселяется, а тело является для нее чем-то случайным (пифагореец Филолай впервые назвал тело тюрьмой души). Платон рассматривал индивидуальную человеческую душу как образ и истечение универсал ь-

5 Кон И. Указ. соч.

6 См.: Степанов С. Неуловимый предмет серьезной науки (http://psy.lseptember.ru).

ной мировой души. Аристотель создал первое психологическое сочинение — «О душе», которое в течение многих веков оставалось главным руководством по психологии. Его считают основателем психологии.

В современной психологии, которая как бы специализируется, в отличие от социологии и философии, на изучении структуры личности, единства мнений нет. Отказавшись от традиционного понимания личности как более или менее случайной совокупности психологических черт, современные психологи видят в ней определенную систему, структуру. Но раскрывается это по-разному. «Многофакторные» теории (Ай-зенк, Кеттел и др.) рассматривают личность скорее как совокупность некоторого числа эмпирически (при помощи тестов) установленных и более или менее автономных психологических характеристик. «Холистические» или «организмические» теории, напротив, видят в личности субстанциальное единство, которое лишь проявляется в эмпирически наблюдаемых свойствах.

Чем больше психических свойств (характер, темперамент, способности, чувства и т.д.) зачисляют в разряд «личностных», тем более широким и размытым становится само понятие «личность» и тем труднее им оперировать. Поэтому психологи обычно суживают задачу и видят ядро личности в мо-тивационной сфере, выделяя в ее составе потребности, интересы и направленности (С.Л. Рубинштейн).

В социальной психологии преобладает интериндивидуальный подход, при котором структура личности выводится из структуры взаимодействия индивида с другими людьми и социальным целым, к которому он принадлежит. Структура личности нередко отождествляется то со структурой ее мотивов, то со структурой ее деятельности (поведения). Многоуровневые структурные модели включают в себя и биологически обусловленные особенности, и мотивы, и социальные свойства, и самосознание личности.

Однако как бы ни различались теоретические воззрения, ученые сходятся во мнении, что отличительная особенность человека — наличие у него психики. С высшими животными человека роднит наличие психики (от греч. psychikos — душевный) — совокупности душевных процессов и явлений (ощущения, восприятия, эмоции, память и т.п.). А отличает от животных наличие у человека сознания — высшей формы психики.

Психика.— свойство высокоорганизованной материи подобно тому, как мышление является функцией (но не частью) мозга. Психика — особая форма отражения действительности, появляющаяся на определенной ступени биологической эволюции. Ее содержание — это продукт или результат взаимодействия живых систем с окружающей средой. Когда психологи говорят о личности, они подразумевают прежде всего психику.

Мышление и разум относятся к сфере сознания, но оно, по мнению В. Р. Дольника, — довольно нелепое образование. Он говорит: «Сознание не может решать одновременно больше одной задачи. Если Вы идете, то для того, чтобы Вы могли идти и не упасть, необходимо за очень короткое время провести огромное число вычислительных операций. И делает это подсознание, а не сознание. Сознание, возникшее у высших животных, имело ограниченную, вспомогательную функцию — оно включалось только тогда, когда это было необходимо для решения конкретных примитивных задач выбора. Подсознание бесцеремонно обрывает и переключает сознание,

как только в этом появится необходимость, а сознание по своей воле не может обратиться к подсознанию, связь между ними односторонняя»7.

Вначале думали, что психика — это человеческая душа, в которой всего два этажа: чувства и мысли. Кое-кто и мысли не хотел включать в душу, предлагая ограничить ее одним этажом. Однако в XIX и XX вв. психологи обнаружили более сложную структуру внутреннего мира человека.

Понятие души тесно связано с отношением человека к себе, другим людям и живым существам, а также событиям, явлениям природы, различным предметам. Оно неотделимо от понятия Бога. Юнг пишет: «Все события в душе должны содержать в себе способность отношения к Богу». В религии душа человека — это созданное Богом, неповторимое бессмертное духовное начало. В современной философии термин «душа» употребляется для обозначения внутреннего мира человека. По В.Р. Дольнику, вера в Бога произошла из страха перед угрозой смерти, которая заставляет искать покровителя — сверхдоминанта.

Австрийский психиатр 3. Фрейд был не только медиком и психологом, но еще и философом. Ему удалось ближе других подойти к разгадке человеческой психики.

ФРЕЙД Зигмунд (1856—1939) — австрийский психолог, социальный мыслитель; создатель психоанализа — специфического психотерапевтического метода, принципы которого с течением времени были распространены на социальную философию, историю, религиоведение, культурологию и т.д. Первоначально проводил исследования по анатомии и физиологии нервной системы. С 80-х гг. XIX в. работал в области практической медицины. Создал теорию психосексуального развития индивида, где главную роль отводил переживаниям раннего детства. В детстве (онтогенез, индивидуальное развитие) человек в сокращенном виде проходит через те же стадии развития, что и в процессе происхождения культуры человечества (филогенез, родовое развитие — происхождение). На эмпирическом материале построил трехчленную структуру личности (сознание, предсознательное и бессознательное). В 20-х гг. уточнил свою концепцию, в результате чего структура личности была представлена инстанциями «Я» (Ego), «Оно» (Id) и «сверх-Я» (super-ego). Принципы психоанализа распространил на различные области человеческой культуры — мифологию, фольклор, художественное творчество, религию и т.д. С точки зрения разрешения сексуальных коллизий рассматривал возникновение государства, религии, морали, социального контроля, норм, санкций и т.п. Сублимация сексуальной энергии лежит во многих видах человеческой деятельности. Социальную структуру Фрейд видит преимущественно в патриоцентристском плане (господство отца), рассматривая, в сущности, только одну стратификационную схему: «вождь — элита — массы» (хотя он говорит иногда и о классовой структуре). Имея в виду лишь авторитарную форму лидерства, Фрейд считал, что массы всегда ищут вождя или поклоняются вождю, жаждут отказа от самостоятельности и ответственности. Идеализация вождя и идентификация с ним — один из основных механизмов внутригрупповой солидарности и социального господства. Основные труды: «Толкование сновидений»

7 Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. М.: L1NKA PRESS, 1996. С. 76.

(1Уии), «11сихопатология обыденной жизни» (1904), «Лекции по введению в психоанализ» (1910), «Тотем и табу» (1913), «Я и Оно» (1923). Фрейд попытался распознать не только то природное начало, которое вылезает из всех щелей, когда мы немножечко некультурно себя ведем, но и то, что мы от себя и других скрываем. А еще точнее — что прячет от нас самих сама же природа по укромным уголкам души.

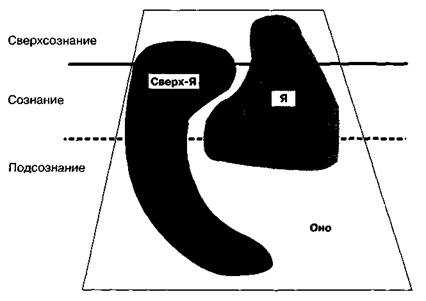

В структуре личности 3. Фрейд выделил три главные компоненты — «Оно», «Я» и «сверх-Я», лежащие, соответственно, в сферах бессознательного (или подсознания), сознания и сверхсознания (рис. 10).

Бессознательное («Оно») представляет собой ту часть психики, где сосредоточены инстинктивные импульсы (желания) и вытесненные из сознания идеи. От сознания бессознательное отгорожено областью предсозна-тельного (разумное «Я» человека, память, мышление). Оно осуществляет цензуру желаний бессознательного и представляющих их идей, сообразуясь с реальностью внешнего мира, сопротивляется их попыткам проникнуть в сознание. А неразряженные желания, сохраняющие активность, находят окольные пути проникновения в сознание. К числу таких путей относятся сновидения, обмолвки, юмор, а также явления психической патологии. Подсознание или бессознательное («Оно») включает:

• биологические потребности: сексуальные желания, отправления есте

ственных надобностей, потребность в пище, защите от холода и т.д.,

вытесненные желания и влечения запретного свойства (интимные

побуждения);

• вытесненные желания: безуспешные попытки добиться чьей-то люб

ви, нереализовавшиеся мечты, затаенная обида, скандальные или ком

прометирующие поступки и т.п.

Рис. 10. Структура психики по 3. Фрейду 259

Наше подсознание впору назвать неким социальным дном личности, куда, как в сточную канаву, сливаются все осадки души и неудачно прожитые мгновения. Но это будет лишь половина правды. Да, это социальное дно. Но одновременно подсознание — природные запасы души. Как из недр мы качаем нефть, которая дает огромную энергию и свет, так и подсознание служит для нас неистощимой кладовой энергии.

«Оно» — зерно, из которого произрастают в процессе социализации «Я» и «сверх-Я». Это строительный материал личности, резервуар инстинктивной психологической энергии (либидо). Мы не способны заглянуть в наше подсознание иначе, как осознав его, сделав объектом мысли, рефлексии. Но слова, проникающие в подсознание, искажают первозданный образ. Точно так современный физик, пытающийся заглянуть в субатомный мир с помощью электронного микроскопа, сбивает элементарную частицу с ее траектории, т.е. искажает первоначальную картину. Ситуацию с бессознательным точно угадал еще в XIX в. русский поэт Ф. Тютчев, сказавший: «Мысль изреченная есть ложь». Бессознательное, согласно Фрейду, принципиально не может изречь себя словами, но лишь косвенно: в оговорках, снах, фантазиях, бреду.

Наилучший способ заглянуть туда — истолковать наши сны. Сон содержит в себе явное содержание сновидения и его скрытые смыслы. Толкование сна, по представлениям Фрейда, необходимо для того, чтобы найти источник психической травмы. В его эпоху накопилось достаточно доказательств того, что вербализация бессознательного конфликта освобождает пациента от страдания. Толкование собственных сновидений и сновидений пациентов ясно подтверждало важность родительских фигур или людей близких пациенту, всех тех, кто мог оказать и оказывал влияние на процесс идентификации ребенка, роль первичной сцены и других психотравмирующих событий.

Нашим подсознанием правит принцип удовольствия. В каждом человеке сидит некий лодырь, который говорит: буду делать только то, что мне нравится. Это есть принцип удовольствия, нам приходится с ним постоянно бороться, часто делая то, что нам не нравится, что должно делать.

У ребенка и взрослого объемы «супер-эго» — «эго» — «либидо», разумеется, разные. У ребенка подсознание в младенчестве на 100% бессознательное. По мере того, как он взрослеет, бессознательное сокращается последовательно до 80—70—60—50—40%, а оставшиеся заполняют вытесненные желания, подавленные потребности, комплексы, страхи, несбывшиеся надежды, т.е. собственно подсознательное по Фрейду (рис. 11).

Таково соотношение бессознательного и подсознательного. У ребенка подсознания нет, его жизненный опыт невелик, в нем нет нереализованных желаний и т.п. У взрослого его значительно больше: он много ждет от жизни, у него масса приобретенных потребностей, намерений (стать знаменитым, жениться, жить на Западе и т.д.), но многие из них не реализованы. Они-то и уходят в подсознание. У стариков еще больше нереализованного в прошлом.

Итак, у младенца нет подсознания. У детей и подростков оно невелико, но уже зарождается. Из чего? Из столкновения врожденных потребностей с социальной жизнью, из усвоенного поведения, приобретенных желаний и потребностей быть другим, примеривания на себя чужой одежды, ролей,

Рис. 11. Соотношение подсознательного и бессознательного в разные периоды жизни человека

манер и т.п. Не все подходит, многое приходиться обрезать по нужным размерам, обрезки падают в подсознание.

Таким образом, подсознание берется не из бессознания, а из его столкновения с «супер-эго» и «эго». Что-то прорывается, что-то (неудачники) возвращается и падает вниз. Эти отложения и составляют подсознание, в котором накапливается с возрастом все больше и больше слоев (рис. 12).

Процесс формирования подсознания можно представить и в виде бутылки с узким горлышком. Давление общества идет с боков. Горлышко «сдается», выход для агрессии, раздражения бессознательного ребенка, его безмерных желаний делать все, что хочется и где хочется, просить, что захочется, найден (рис. 13).

Давление оказывают, прежде всего, родители, но как представители-со-циализаторы. Они контролируют выход бессознательной энергии ребенка, формируют его, диктуют, когда и что делать. Из 100% поднявшихся со дна

Рис. 12. Подсознание — результат столкновения «эго» и «супер-эго»

Рис. 13. Процесс формирования Подсознания

бутылки желаний в раннем младенчестве исполняется 100%, затем 90%, затем 80% и т.д. Контроль усиливается — горлышко сужается. Не прошедшее через него оседает в подсознании. Таким образом, подсознание не на 100% общественные нормы. Подсознание — задавленное бессознательное + социально приобретенные потребности.

Сознание, или «Я» (Ego), — компонента личности, управляющая нашими контактами с внешним миром. Когда человек появляется на свет, у него есть только биологические потребности. Они требуют немедленного удовлетворения, которое доставляет организму удовольствие (снимает напряжение). Однако все больше и больше родители, а затем и окружающие приучают ребенка ограничивать проявление естественных надобностей, вести себя по правилам, сообразуясь с реальной обстановкой, делать то, что должно.

Так в процессе воспитания человек приучается ограничивать себя. Постепенно формируется его «Я», им управляет другой принцип — принцип реальности. Он вынуждает нас во всем слушаться рассудка, логических аргументов, извлекать из всего выгоду, манипулировать обстоятельствами и людьми, все подвергать критике и сомнению, не поверять первому встречному душевные порывы, обманываться в своих ощущениях, скрывать мысли от окружающих. Рациональное «Я» делает нас не только черствыми, бездушными, прагматичными, но также предприимчивыми, расчетливыми, способными добиваться успеха и выходить из трудных обстоятельств. Мы обязаны своему «Я» появлением самого совершенного орудия — логики мышления, механизма принятия решений. Достижения цивилизации — во многом результат деятельности «Я». Можно выразиться и так: фундамент социальной жизни людей, все, что выступает предметом изучения социологии, во многом порождены им.

Сознание двухчастно: а) рассудок, разум, логика; б) цензура. Рассудок отбирает из окружающего мира лишь то, что соответствует самосохранению и утверждению «Я». Остальное отбрасывает. Но тот, кто занимается подобной сортировкой, и называется цензором.

Сверхсознание — «сверх-Я». Эта часть структуры личности разработана Фрейдом слабее всего, хотя он правильно указал источник его происхождения, а именно общество. «Сверх-Я» Фрейда — это пересаженные в голову человека культурные нормы, правила, требования, запреты, стереотипы.

законы. «Сверх-Я» — среда обитания нравственных чувств. Фрейд думал, что они бессознательны, поэтому, возникая на самом верхнем этаже психики, культурные и нравственные нормы проникают на второй этаж и осаждаются на первом. Поскольку мы соблюдаем эти нормы автоматически, особенно и не задумываясь, то, полагал Фрейд, они окончательно оседают на самом нижнем этаже и там противоборствуют (возможно, борются за место под солнцем) с другими обитателями подвала — вытесненными переживаниями, инстинктами, потребностями, комплексами.

Сверхсознание, как и два других компонента психики, состоят из двух частей: 1) традиционных ценностей общества, усвоенных формально (они частично сознательны, частично бессознательны); 2) чувства долга, вины, совести (они бессознательны). «Сверх-Я» (Super-ego) — сфера долженствования, моральная цензура, выступающая от имени родительского авторитета и установленных норм в культуре. «Сверх-Я» — соединяющий мостик между культурой и внутренними слоями личности.

Психологические и социологические взгляды Фрейда оказали значительное влияние на искусство, социологию, этнографию, психологию и психиатрию первой половины XX в.

Иначе понимал сверхсознание П. Сорокин (1898-1968) — выдающийся русско-американский социолог, продолживший традицию русских религиозных философов П. Флоренского, Н. Бердяева, С. Булгакова, В. Соловьева.

Нравственные законы, составляющие содержание сверхсознания человека, абсолютны, в то время как законы логики и социальные нормы, которыми руководствуется в борьбе за существование наше «Я», всего лишь относительны. Поймите, убеждает нас П. Сорокин, сознание и сверхсознание — два совершенно разных мира. Один погружен в преходящее и временное, другой наполнен абсолютным и вечным. Нравственность и мораль — это заповедники самых возвышенных и вечных истин. Человеку там дышится необычно легко.

Беда наступает, когда абсолютное люди превращают в относительное, в обществе наступает хаос, а культура разрушается. Именно это наблюдается сейчас в России. Нравственное совершенствование личности можно представить только как вертикальное восхождение — к Богу, в то время как обыденное существование «Я» разворачивается исключительно в горизонтальной плоскости — в мире относительных ценностей. В вертикальной плоскости размещены бескорыстная альтруистическая любовь к ближнему и к Богу, сострадание, совесть, чувство вины, долга и т.д.

Для изучения альтруистической любви впервые в мировой социологии П. Сорокин проанализировал около 4600 жизнеописаний святых и 500 американцев — современных носителей энергии любви. Он собирал исторические и личные свидетельства, экспериментально проверял гипотезы на студентах колледжей, пациентах больницы и пришел к выводу: альтруистическая любовь необходима для здоровья не только отдельных индивидов, но также социальных институтов, общества в целом. Спасение человечества в том, чтобы подняться на более высокий моральный уровень посредством благодати творческой любви. П. Сорокин

установил, что в сравнении с другими группами населения религиозные люди от личаются наибольшим долголетием. Таким способом П. Сорокин ввел в научный оборот религиозные понятия и ценности, придав им значение фундаментальных социологических категорий.

Таким образом, сверхсознание — это нравственное сознание индивида, область идеальных ценностей. Силовое поле сверхсознания создано энергией альтруистической любви. Бескорыстная любовь к ближним труднодостижима, ибо противостоит столь естественному для человека эгоизму. Но без нее невозможно завершение строительства личности человека. Не все достигают вершин духа, многие сходят с дистанции очень рано. Но великие религиозные деятели (Иисус Христос, Магомет, Махатма Ганди), великие духовные лидеры (Микеланджело, Сократ, Достоевский) и множество подвижников духа — аскетов, монахов, благочестивых аристократов и т.п. знали, что такое творческое вдохновение, озарение, нравственная жертва. Обыкновенные люди обладают не столь ярким самоосознанием, но совершая небольшие нравственные поступки, они формируют свою личность и укрепляют стабильность общества.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 719; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!