КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тарировка приборов 2 страница

|

|

|

|

При изменении расстояния между точками опирания датчика (базы) Деформация передается через рычаг на пластинку. В рассматриваемой модели датчика рычаг первого рода имеет отношение плеч 4:1. Следо-

■ 3,

|

Малобазный датчик имеет высокую чувствительность. При использовании современных усилителей точность измерения деформаций с применением этого датчика может достигать 0,01 мкм. Его можно использовать для измерения деформаций как при статических, так и при динамических испытаниях мостов. Большим преимуществом прибора является съемность, т. е.возможность многократного использования его для измерений.

В качестве датчиков широко используют просто изогнутые пластин-I ки с наклеенными тензорезисторами, концы которых шарнирно закрепляют (опирают) в точках, между которыми требуется измерить деформацию.

43. Приборы и способы измерения перемещений при статических воздействиях

При статических испытаниях для измерения различного рода линейных и угловых перемещений широко используются механические приборы. В зависимости от величины измеряемых перемещений, их вида и требуемой точности измерений применяют различные приборы и приспособления.

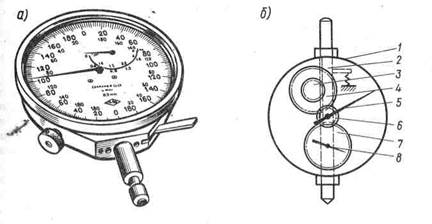

Индикаторы (мессу ры). Для измерения небольших линейных перемещений (до 2—30 мм) широко используют индикаторы с ценой деления 0,001—0,01 мм. Рассмотрим индикатор часового типа (рис. 4.21).,Принцип его работы состоит в следующем. В корпусе 1 свободно переме-

|

Рис. 4.20. Малобазный электромеханический датчик:

а — конструкция датчика; б, в — схемы включения и наклейки тензоре-зисторов; 1 — рычаг первого рода; 2 - спиральная пружина; 3 - изогнутая пластинка; 4 — щечки; 5 - ось; 6 — отверстие для струбцины; 7 - стойка; Г, Н — тензорезисторы

вательно, деформация, передаваемая на пластинку, будет увеличена в четыре раза. Изменение изгиба пластинки от измеряемой деформации приведет к изменению сопротивления тензорезисторов, наклеенных на пластинке. На пластинку наклеивают четыре или два тензорезистора сопротивлением 100-200 Ом и базой 10-20 мм по два (рис. 420, б) или по одному (рис. 4.20, в) с каждой стороны пластинки с включением их в схему электрического моста. В первом случае активными являются все четыре плеча, а во втором — два. Это позволяет получить соответ ~ ствующее увеличение тока в диагонали моста,

Изогнутая стальная пластинка и спиральная пружина создают в приборе "внутреннюю напряженность", Что при наличии небольшого числа шарнирных соединений практически полностью исключает "мертвый" ход.

Рис. 4.21. Общий вид индикатора (а) и его кинематическая схема (б):

1 — корпус; 2 - шток; 3, 4, 6, 7 — шестеренки; 5 - большая стрелка; 8 —

малая стрелка

щается в продольном направлении шток 2. В средней части штока имеется зубчатая нарезка (рейка), входящая в зацепление с шестеренкой 3, жестко соединенной с другой шестеренкой 4. Последняя входит в зацепление с шестеренкой 6, закрепленной на одной оси с большой^стрел-кой 5. Вращение с шестеренки 6 передается на шестеренку 7 и на малую стрелку 8. Кинематическая передача в индикаторе с ценой деления 0,01 мм рассчитана таким образом, что при перемещении штока на 1 мм большая стрелка делает один оборот. Циферблат имеет 100 делений по окружности. Маленькая стрелка показывает число целых миллиметров. Индикаторы с ценой деления 0,01 мм имеют, как правило, перемещение штока 10 мм.

щается в продольном направлении шток 2. В средней части штока имеется зубчатая нарезка (рейка), входящая в зацепление с шестеренкой 3, жестко соединенной с другой шестеренкой 4. Последняя входит в зацепление с шестеренкой 6, закрепленной на одной оси с большой^стрел-кой 5. Вращение с шестеренки 6 передается на шестеренку 7 и на малую стрелку 8. Кинематическая передача в индикаторе с ценой деления 0,01 мм рассчитана таким образом, что при перемещении штока на 1 мм большая стрелка делает один оборот. Циферблат имеет 100 делений по окружности. Маленькая стрелка показывает число целых миллиметров. Индикаторы с ценой деления 0,01 мм имеют, как правило, перемещение штока 10 мм.

Индикаторы с ценой деления 0,001 мм обладают ходом штока 2 мм. Таким образом, эти приборы можно использовать для измерения сравнительно небольших перемещений.

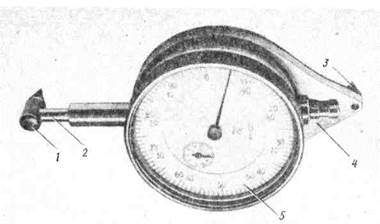

При испытаниях индикатор'укрепляют так, чтобы обеспечить передачу измеряемых перемещений на шток в продольном направлении. Закрепление индикаторов осуществляют при помощи специальных подставок, струбцин или просто винтом через специальное ушко у корпуса. Индикаторы обычно закрепляют на одном месте на весь период испытаний для измерения перемещений между двумя точками. Е. И. Мешков-ским было предложено специальное конструктивное оформление индикатора, которое позволяет устанавливать индикатор на место измерения только для снятия, отсчетов,.и он становится так называемым съемным прибором. В таком оформлении прибор часто называют деформомет-

Рис. 4.22. Деформометр с конусными опорами:

1 - подвижная конусная ножка; 2 - шток; 3 - неподвижная конусная

ножка; 4 - пластина; 5 - индикатор

Рис. 4.23. Деформометр с шариковыми опорами:

1 — шток с подвижной шариковой опорой; 2 - индикатор; 3 - удлинитель; ,Ь 4 — неподвижная шариковая опора

ром (рис. 4.22). Его основой является индикатор 5, к задней крышке которого наглухо прикреплена пластина 4 с конусной ножкой 3. К штоку 2 закреплена другая конусная ножка 1. Конусными ножками прибор устанавливают в специально просверленные в марках отвер-, стия диаметром около 1 мм и глубиной 2—3 мм. Если измерения выполняются на металлических конструкциях, эти отверстия можно сверлить непосредственно в элементах. При измерениях перемещений (деформаций) в деревянных, железобетонных и каменных конструкциях в местах установки ножек деформометра заделывают специальные металлические стержни (марки) диаметром 3—5 мм и длиной 10—20 мм. Расстояние между конусами ножек является базой измерения. Деформометр в таком конструктивном оформлении изготовляют с базами от 50 до 250 мм. Приборы с большей базой (до 1 м) имеют более жесткую конструкцию, чтобы исключить влияние деформации прибора на его показания.

Имеется несколько конструкций деформометров с различными тидвгми опорных устройств: конусными, шариковыми (рис. 4.23), вилочными и др. Для опирания шариковых опор на марках или на поверхностях выбивают специальным керном углубления в виде трехгранной пирамиды, а вилочных — устанавливают штифты диаметром 1—2 мм.

Деформометры используют для измерения различного рода перемещений, раскрытия трещин, деформаций (напряжений) и др. Одним прибором можно производить измерения во многих местах и многократно в течение длительного времени. При помощи деформометра часто измеряют напряжения (деформации) при статических испытаниях железобетонных конструкций. Его используют при измерении остаточных напряжений методом разрезки.

|  |  |

|

Измерение деформометром производят следующим образом. После его установки на марки прибор несколько раз слегка поворачивают вокруг продольной оси (покачивают) и берут отсчет. Затем прибор снимают,4 вновь устанавливают, повернув его на 180°,и снова берут отсчет. Для обработки принимают средний из двух отсчетов. По разности средних отсчетов, взятых до силового или какого-нибудь другогЬ воздействия на конструкцию и при его приложении получают величину деформации (перемещения).

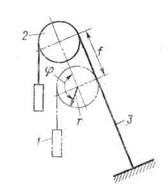

| Рис. 4.24. Принципиальная схема работы прогибомера с проволочной связью: 1 - груз; 2 - шкив; •?— проволока |

Прогибомеры. Прогибомерами можно измерять прогибы и другие линейные перемещения. Наибольшее распространение получили прогибомеры с проволочной связью конструкции Н. Н. Максимова, А. М. Емельянова, Н. Н. Айстова, Е. Г. Мокина. Назначение проволоки — обеспечивать связь между

проволоки обеспечивать связь между

взаимно перемещающимися точками (рис. 4.24). Прогибомер закреплен в перемещающейся точке, а к свободному концу проволоки 3, огибающей шкив 2 прогибомера, подвешен груз 1, создающий в ней постоянное натяжение. При смещении прибора на величину / шкив повернется на угол у = — j—. Угловое перемещение шкива через систему передач отклоняет стрелку прибора. Указанная система передач обеспечивает необходимое увеличение измеряемого перемещения (прогиба).

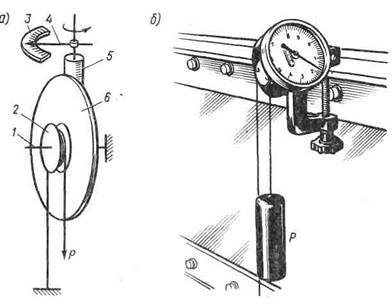

При испытаниях мостов преимущественно используют прогибомеры Н. Н. Максимова (рис. 4.25). Шкив 2 прогибомера свободно вращается на шариковых подшипниках на оси 1, наглухо заделанной в корпусе прибора. Шкив жестко соединен с диском б, имеющим на кромке коническую зубчатую нарезку, которая входит в зацепление с шестеренкой 5. Шестеренка 5 и стрелка 4 жестко закреплены на одной оси. В приборе две шкалы: одна нанесена непосредственно на диске б, а другая на циферблате 3, по которому перемещается стрелка 4. Цена деления циферблата 0,1 мм. Каждый оборот диска соответствует 10 см измеряемого перемещения. Если перемещение превышает 10 см, то необходимо отмечать целое число оборотов диска.

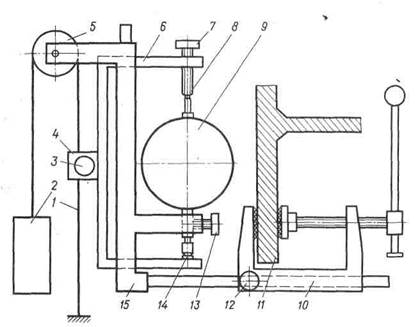

В МИИТе разработан прогибомер с проволочной связью, позволяющий измерять линейные перемещения (прогибы) с более высокой точностью. Прибор (рис. 4.26) состоит из станины 15 с закрепленным на ней шкивом 5, на который запасована проволока 1 с подвешенным к ней грузом 2. Станина струбциной 10 крепится к элементу испытуемой конструкции 11. В станине винтом 13 закреплен индикатор часового типа 9. На штоке индикатора с помощью винта 7 и подшипни-

ков 8 я 14 закреплена рамка б, свободно перемещающаяся относительно станины в вертикальном направлении (вдоль проволоки). Рамка с помощью фиксатора, состоящего из зажима 4 и винта 3, крепится к проволоке.

Прогибомер работает следующим образом. При перемещении элемента конструкции соответственно переместится и станина прибора вдоль проволоки. Направление перемещения должно совпадать с направлением проволоки на участке от ее закрепления до шкива, что обеспечивается соответствующей установкой прибора. Рамка 6 при этом останется неподвижной. Вместе со станиной переместится и жестко соединенная с ней головка индикатора. Шток индикатора, соединенный с рамкой^при этом останется неподвижным. Таким образом, измеряемое

< перемещение будет передано на индикатор и с его помощью измерено с точностью, которая им обеспечивается (0,01 или 0,001 мм). Величина

8 измеряемого перемещения не должна превышать максимальный ход штока индикатора. Прогибомер прикрепляют к конструкции при помощи специальных струбцин. Для связи применяют стальную проволоку диаметром около 0,5 мм, масса груза должна быть 1—2 кг.

Прогибомерами можно измерять также взаимные перемещения точек в различных направлениях. При этом направление измеряемого

Рис. 4.25. Прогибомер Н. Н. Максимова:

а — кинематическая схема; б — общий вид; 1 — ось; 2 — шкив; 3 — циферблат; 4 — стрелка; 5 — шестеренка; б — диск с зубчатой нарезкой

Рис. 4.26. Прогибомер МИИТа:

1 — проволока; 2 — груз; 3 — винт; 4 — зажим; 5 — шкив; б — рамка; 7 — винт; 8, 14 — подшипники; 9 — индикатор часового типа; 10 — струбцина; 11 — элемент испытуемой конструкции; 12, 13 — винты; 15 — станина

перемещения будет совпадать с направлением проволоки, связывающей взаимно перемещающиеся точки.

При испытании мостов прогибомеры наиболее часто используют для измерения вертикальных прогибов пролетных строений под статической нагрузкой. В тех случаях, когда пролетное строение расположено не над водой, прогибомер можно устанавливать как на пролетном строении (в подвижной точке), так и на специально забитой под пролетным строением свайке (в неподвижной точке). Выбор места установки про-гибомера в этом случае определяется главным образом удобством снятия отсчетов.

Если пролетное строение находится над водой, то прогибомер закрепляют на пролетном строении. Для обеспечения связи с землей (неподвижной точкой) под прогибомером на дно водоема опускают груз массой около 10 кг, к которому и привязывают конец проволоки. При большой длине проволоки вследствие температурных изменений в ней могут возникнуть значительные деформации. Если их не учитывать, это может привести к погрешностям в измерении прогибов. Для учета тем-

пературных деформаций необходимо измерять температуру воздуха при снятии отсчета по прогибомеру.

При измерении прогибов пролетного строения обычно устанавливают не менее трех прогибомеров: два у концов и один в месте измерения прогиба. Это необходимо для того, чтобы учесть осадки опор и опорных частей, которые определяются по показаниям концевых прогибомеров.

Другие приборы и способы измерения линейных перемещений. В случаях, когда невозможно обеспечить неподвижную точку под испытуемой конструкцией, нивелирование является одним из возможных способов измерения прогибов. При обычном нивелировании величину прогиба можно измерить 6 точностью до 1 мм.

Заслуживает внимания фотограмметрический способ измерения перемещений. Он заключается в следующем. В точках, перемещение которых необходимо измерить, прикрепляют специальные марки. В стороне от испытуемой конструкции на неподвижных постаментах устанавливают фототеодолиты на определенном расстоянии друг от друга, при помощи которых производится фотографирование марок в различные моменты испытания. По снимкам определяют перемещение точек, что дает возможность следить одновременно за большим числом точек с достаточно высокой точностью измерений (до 0,3 мм).

Измерение прогибов и перемещений можно также произвести при помощи различного рода приспособлений с использованием тензорезис-торов.

Измерение больших перемещений с точностью до 1 мм можно выполнить при помощи простейших приспособлений в виде рейки с карандашом и планшета, прикрепив их к соответствующим взаимно переме- щ вдающимся точкам. При большом расстоянии между этими точками вместо рейки используют проволоку, натянутую пружиной или грузом. Простейшие приспособления часто используют для длительных наблюдений за различными перемещениями, например, пролетных строений относительно опор.

Приборы и способы измерения угловых перемещений. Для измерения углов поворота применяют приборы, называемые клинометрами. При испытаниях мостов используют клинометры с уровнем Стопани и маятниковые клинометры конструкции Н. Н. Аистова. Этими приборами «лйожно производить измерение углов поворота только в вертикальной плоскости при статических испытаниях.

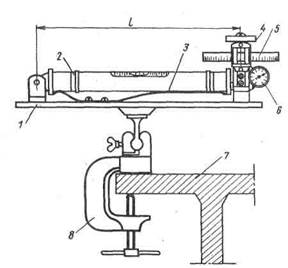

Клинометр с уровнем (рис. 4.27) представляет собой станину Z. к которой слева шарнирно прикреплен уровень 2, поддерживаемый пластинчатой пружиной 3. Правый конец уровня с помощью микромет-ренного винта 4 может перемещаться в вертикальной плоскости. К мик-рометренному винту жестко прикреплен диск с делениями 5. Закрепление прибора на испытуемой конструкции 7 осуществляется струбциной 8, соединенной шаровым шарниром со станиной.

Для измерения угла поворота конструкции в определенной точке (сечении) к ней струбциной прикрепляется клинометр. Продольная ось

,147

■'

|  |  |  |

|

|

| Рис. 4.28. Клинометр Н. Н. Аистова КА-4: 1 - корпус; 2 - маятник; 3 - клемма; 4 - диск с делениями; 5 - микрометренный винт; 6 - сосуд с жидкостью; 7 — весло; 8 - элемент; 9 — струбцина |

уровня должна находиться в плоскости измеряемого угла поворота. Уровень с помощью шарового шарнира устанавливается в горизонтальное положение. Точная установка уровня производится микрометренным винтом. Это положение фиксируется путем снятия отсчета по счетчику числа оборотов микрометренного винта 6, показывающего целое число оборотов винта, и по шкале диска 5. При повороте конструкции вследствие ее загружения испытательной нагрузкой уровень повернется на тот же угол. Для определения угла поворота уровень микрометренным винтом возвращают в горизонтальное положение и снова снимают отсчет. Разность отсчетов, умноженная на шаг винта, дает величину перемещения конца уровня Д.

Д

Отношение — г~ равно тангенсу измеренного угла поворота. Цена деления на горизонтальном диске в клинометрах этого типа равна 1—2 с.

Маятниковый клинометр конструкции Н. Н. Аистова (рис. 4.28) состоит из закрытого корпуса 1, внутри которого подвешен маятник 2. Нижний конец маятника может контактироваться с микрометренным винтом 5р имеющим на наружном конце диск с делениями 4. Через клеммы 3 прибор включается в электрическую цепь с лампочкой или звонком. Эта цепь может замыкаться через маятник с микрометренным винтом.

Клинометр с помощью струбцины с шаровым шарниром закрепляется в вертикальном положении на испытуемой конструкции таким образом, чтобы плоскость качания маятника совпадала с плоскостью измеряемого угла поворота. Затем микрометренный винт вращают до появления светового или- звукового сигнала. В этот момент снимают отсчет по шкале диска и отводят микрометренный винт от маятника.

Рис. 4.27. Клинометр с уровнем:

1 — станина; 2 — уровень; 3 — пластинчатая пружина; 4 — микрометренный винт; 5 — диск с делениями; 6 — счетчик числа оборотов диска; 7 — элемент пролетного строения; 8 — струбцина

При загружении конструкции корпус прибора повернется вместе с конструкцией относительно маятника на измеряемый угол. Для его определения вращением винта снова замыкается цепь и снимается отсчет по шкале диска. Разность отсчетов в определенном масштабе дает угол поворота. Цена деления в различных моделях маятниковых клинометров составляет 2—10".

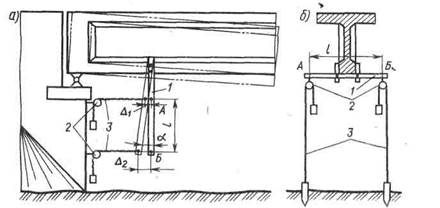

Угол поворота в любой плоскости можно измерить с помощью специального рычажного устройства (рис 4.29). Для этого к исследуемому участку конструкции одним концом наглухо прикрепляется рейка 1. При деформации конструкции эта рейка будет повертываться на тот же угол, что и участок конструкции, к которому она прикреплена. Для определения угла поворота необходимо измерить перемещение двух точек рейки А и Б в направлении ее поворота. Эти перемещения можно определить с помощью прогибомеров или индикаторов 2. По измерен-

|  |

|

|

Рис. 4.29. Схема рычажного устройства для измерения угла поворота сечений пролетного строения:

а — в продольном направлении; б - в поперечном; / - рейка; 2— проги-бомеры; 3 — проволочная связь

Применяя рычажное устройство, можно определить взаимные повороты каких-либо двух сечений элемента конструкции. Для этого в каждом сечении необходимо укрепить рейки и произвести измерение взаимных перемещений их точек.

Для измерения углов поворота при испытаниях искусственных сооружений возможно широкое применение различных приспособлений и приборов с использованием лазерных лучей.

4.4. Приборы и способы измерения перемещений при динамических воздействиях

Общие сведения. При динамическом воздействии нагрузки (движение поезда по мосту, воздействие ветра, ледохода и др.) деформированное состояние мостовых конструкций характеризуется сравнительно быстрым изменением деформаций, линейных и угловых перемещений. Динамические характеристики элементов моста определяются на основании функций изменения деформаций и перемещений, во времени, которые получают при испытаниях (виброграммы, прогибограммы, осциллограммы, углограммы и т. п.).

Линейные перемещения во времени измеряют виброметрами, а угловые — торсиометрами. Амплитуды непосредственно при испытаниях измеряют амплитудомерами, частоты колебаний при различных скоростях движения — частотомерами.

Существуют два принципа измерения колебаний — кинематический и динамический. При кинематическом измерительное устройство жестко связано с внешней независимой неподвижной системой, поэтому величина перемещений колеблющегося элемента (точки) измеряется непосредственно. В случае невозможности создания неподвижной системы применяют динамический принцип измерения, который заключается в том, что измерения перемещений производят относительно условно неподвижной системы, представляющей собой массу, закрепленную на пружинах.

Приборы и приспособления для динамических испытаний можно

разделить на три группы: механические, электрические, оптические.

В механических приборах запись изменения деформаций производится при помощи механических устройств. В электрических приборах регистрация деформаций производится через датчики путем наблюдения или записи на осциллографе или магнитографе.

К оптическим приборам относятся специальные устройства, преобразующие наблюдаемые деформации и перемещения для регистрации их изменений. В этих устройствах применяются вибромарки, зеркальные устройства, фото- и кинотехника.

При динамических испытаниях мостов широко используются электрические и механические приборы.

Электрические приборы. Эти приборы представляют собой датчики-преобразователи, которые работают в сочетании с электроизмерительными устройствами, рассмотренными в п. 4.2. Датчики-преобразователи весьма разнообразны. Они могут преобразовывать в соответствующие электрические величины взаимные перемещения отдельных элементов конструкций, фибровые деформации, скорости и ускорения перемещений отдельных точек конструкции и т. д. Для измерения некоторых динамических характеристик конструкций могут быть использованы тен-зорезисторы и датчики, рассмотренные в п. 4.2.

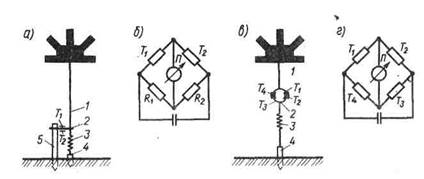

J? При динамических испытаниях мостов для измерения колебаний "Используют преобразователи в виде консольных балочек, стальных колец и изогнутых пластинок (полос) с наклеенными на них тензорезис-торами. В качестве примера на рис 4.30 показаны схемы измерения вертикальных прогибов пролетного строения с помощью датчиков-преобразователей в виде консольной балочки и в виде стальных колец. Регистрация изменения силы тока в диагонали электрического моста при динамических испытаниях производится осциллографами или магнитографами.

Датчики-преобразователи могут быть использованы и для измерения перемещений при статических испытаниях. Масштаб записи (измерения)

|  |  |

|

Рис. 4.30. Схемы, измерения прогибов с помощью датчиков-преобразователей:

а, в — соответственно в виде консольной балочки и кольцевого преобразователя; б, г — схемы включения тензорезисторов; 1 — проволочная связь; 2 — консольная балочка или стальное кольцо; 3 — пружина; 4 —.• анкерный колышек; 5 — свайка; Т. — Т. - рабочие тензорезисторы; П— регистрирующий прибор (осциллограф, магнитограф)

определяют путем тарировки. При тарировке необходимо учитывать характер передачи измеряемых перемещений на датчик-преобразователь.

В консольной балочке измеряемое перемещение полностью передается на конец консоли (см. рис. 4.30, а). В кольцевых датчиках-преобразователях деформация кольца (т. е. изменение расстояния между точками закрепления кольца) (см. рис. 4.30, в) составляет некоторую долю измеряемого перемещения. Остальная часть измеряемого перемещения воспринимается пружиной. Поэтому при тарировке датчиков-преобразователей типа консольной балочки цена деления устанавливается по действительному прогибу балки в месте закрепления связи, а кольцевых — по совместной деформации кольца и пружины.

При использовании проволочной связи необходимо учитывать также влияние температурных деформаций, а в случае измерения больших перемещений, кроме того, и деформаций, связанных с изменением натяжения системы в процессе измерений.

Датчики-преобразователи можно применять для регистрации и угловых перемещений при статических и динамических испытаниях, используя рычажное устройство (см. рис. 4.29).

Универсальный прибор Гейгера. Этот прибор может работать как с проволочной или жесткой связью между колеблющейся и неподвижной точками (кинематический принцип измерения), так и без нее (динамический принцип измерения). В первом случае прибор используется как де-формограф. При этом по записи, сделанной на ленте, можно определить размеры деформаций, их амплитуды и частоты колебаний. Во втором случае прибор используется как виброграф. Относительно неподвижная система в нем обеспечивается дополнительной массой (маятником)

с пружиной. По записи, сделанной на ленте вибрографа, с достаточной точностью можно определять амплитуды и частоты колебаний измеряемых деформаций и перемещений. При перестройке деформографа в виброграф производится замена приемной части, а регистрирующая часть прибора остается.

Рассмотрим принципиальную схему работы деформографа с проволочной связью (рис. 4.31). Прогиб фермы в заданном сечении (узле) через проволоку /, натянутую пружиной 7, передается на Г-образный рычаг 2, далее через передаточную иглу 3 на перо-рычаг 6, которое записывает его на ленте 4. Одновременно на ленте ведется запись времени специальным отметчиком 5.

Регистрирующая часть прибора Гейгера (рис. 4.32) состоит из кор пуса 1, внутри которого смонтирован механизм, приводящий в движение бумажную ленту шириной 50 мм. Скорость перемещения ленты регулируется и может изменяться от 0,2 до 10 м/мин. Лента при записи перематывается с барабана 8 через столик 5 на барабан 7. Запись производится пером-рычагом 3 специальными чернилами. Перо с помощью захвата соединяется с передаточной иглой 9. Соединяя перо с иглой в различных точках по его длине, можно изменять масштаб записи (увеличивать) в 3, 6, 12 и 24 раза. Кроме того, масштаб записи увеличивается или уменьшается за счет изменения соотношения плеч Г-образного передаточного рычага. Общий масштаб записи прибора колеблется от 0,1: 1 до 72: 1.

Одновременно с записью перемещений ведется запись времени, которая осуществляется специальным пером, прикрепленным к якорю 4. При периодическом пропуске тока через катушку электромагнита, помещенную в верхней части корпуса, якорь 4 притягивается, и перо вычерчивает ступенчатую линию на кромке ленты. Пропуск тока через электромагнит регулируется контактным прерывателем, период замыкания которого известен (обычно он равен 1 с). На приборе имеется

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-30; Просмотров: 2995; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!