КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Условия эффективности игры как воспитательного средства

|

|

|

|

Всякое средство, даже самое совершенное, можно использовать во благо и во вред. И даже благие намерения не обеспечивают полезности применения средств: нужны еще знания и умения использовать средство соответствующим образом, чтобы его применение приносило безусловную пользу. Точно так же использование игры в воспитании требует соблюдения некоторых правил. Впервые об этих правилах написал Я.А.Коменский в «Законах хорошо организованной школы». Сформулированы они настолько последовательно и обоснованно, что и в наше время представляют не столько исторический, сколько практический интерес:

1. Игры должны быть такого рода, чтобы играющие привыкли смотреть на них как на нечто побочное, а не как на какое-нибудь дело.

2. Игра должна способствовать здоровью тела не менее, чем оживлению духа.

3. Игра не должна грозить опасностью для жизни, здоровья, приличия.

4. Игры должны служить преддверием для вещей серьезных.

5. Игра должна оканчиваться раньше, чем надоест.

6. Игры должны проходить под наблюдением воспитателей.

7. При строгом соблюдении этих условий игра становится серьезным делом, т.е. развитием здоровья, или отдыхом для ума, или подготовкой для жизненной деятельности, или всем этим одновременно,

Украшением игры, по Я.Коменскому, являются подвижность тела, жизнерадостность духа, порядок, игра с толком и по правилам, победа доблестью, а не хитростью. Пороками же в игре являются леность, вялость, недоброжелательность, заносчивость, крик, коварство. А такие игры, как кости, карты, борьба, кулачный бой, плавание и другие, бесполезные и опасные игры, вообще не должны, считал Я. Коменский, использоваться в воспитании детей1.

Изучение современной педагогической литературы об игре позволяет сформулировать следующие требования, которые воспитатель, учитель обязательно должны учитывать при организации детских игр на уроках и во внеурочное время.

1 См.: Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т.-Т. 2.-С. 141-142.

1. Свободное и добровольное включение детей в игру: не навязывание игры, а вовлечение в нее детей.

2- Дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, ее

правила, идею каждой игровой роли.

3. Смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и содержанием поведения в реальных ситуациях с тем, чтобы основной смысл игровых действий переносился в реальную жизнедеятельность.

4. В игре дети должны руководствоваться принятыми в обществе нормами нравственности, основанными на гуманизме, общечеловеческих ценностях.

5. В игре не должно унижаться достоинство ее участников, в

том числе и проигравших.

6. Игра должна положительно воздействовать на развитие эмоционально-волевой, интеллектуальной и рационально-физической сфер ее участников.

7. Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости сдерживать, но не подавлять, обеспечивать каждому участнику возможность проявления инициативы.

8. В подростковых и особенно в старших классах необходимо побуждать учащихся к анализу проведенной игры, к сопоставлению имитации с соответствующей областью реального мира, оказывать помощь в установлении связи содержания игры с содержанием практической жизненной деятельности или с содержанием учебного курса. Результатом обсуждения игры может быть пересмотр ее содержания, правил и др.

9. Игры не должны быть излишне (откровенно) воспитательными и излишне дидактическими: их содержание не должно быть навязчиво назидательным и не должно содержать слишком много информации (дат, имен, правил, формул).

10. Не следует вовлекать детей в излишне азартные игры, в игры на деньги и вещи, в опасные для здоровья и жизни, в игры-сорняки (содержащие в своих правилах и действиях нарушения

общепринятых норм морали).

Естественно, это лишь некоторые, наиболее общие требования. Для отдельных видов игр формулируются свои принципы и для каждой игры разрабатываются свои правила. Например, Ч.Куписевич в книге «Основы общей дидактики»(М., 1986) достаточно подробно описывает принципы дискуссии, в том числе и такие:

участник должен понимать, что нельзя говорить долго, следует взвешивать свои слова, произносить их обдуманно, выступление должно быть предметным, нельзя бравировать независимостью своего мышления или руководствоваться желанием угодить кому-либо и др.

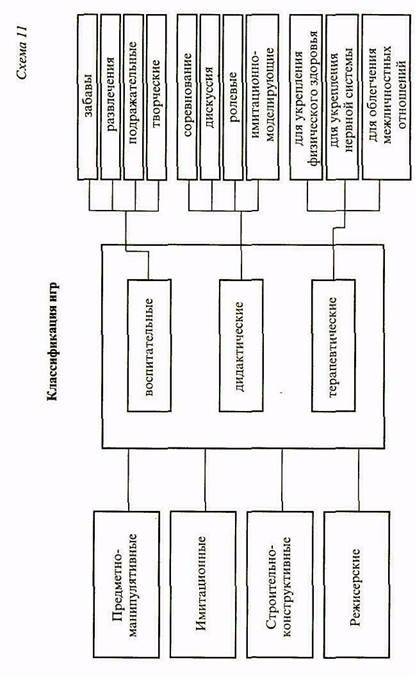

Завершая описание игр (см. их обобщенную классификацию на с. 224), следует все-таки повторить, что игра в жизни человека имеет колоссальное значение и особенно велика ее роль в жизни детей. Чем младше ребенок, тем большую воспитательно-развивающую значимость в его жизни имеют игры. С возрастом на смену играм приходят более серьезные занятия и труд. Однако и здесь игра не исчезает полностью: делу - время, потехе - час, но и этот час нередко значит очень много, и пренебрегать им не следует.

Если же игра организуется на освященных историей ее развития правилах, она, безусловно, может, по выражению Д.Брунера, дать ребенку особое, головокружительное и даже иногда пугающее его ощущение всесилия. И дети - будущее человечества - заслуживают того, чтобы им почаще предоставлять это ощущение всесилия, заглушая беспомощность, неуверенность и чувство страха перед огромным, сложным и подчас негостеприимным миром.

Вопросы и задания

1. Рассмотрите предлагаемую на с. 224 схему «Классификация игр», вспомните другие классификации, предложите свою.

2. Чем отличается игра от других видов деятельности?

3. Вспомните игры, которые организовывали для вас учителя на уроках в школе.

4. Какие условия необходимо соблюдать при организации детских игр?

Рекомендуемая литература

Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Глава XXX // Сочинения:

ВПт.-М, 1950.-Т.8.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М., 1998. - Гл. 16. Коменский Я. А. Автобиография // Избранные педагогические сочинения:

В2т.-М., 1982.-Т. 1.

Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения. - М., 1982. - С. 109 -147. Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. - М., 1994.

Жуковская Р.И. Игра и ее педагогическое значение. - М., 1975. Митле А. Учитель и игра // Перспективы: Вопросы образования. -1987.-№ 1. Коэй Р., Мейес Г. П. Современное состояние теории детских игр // Перспективы: Вопросы образования. - 1987. - № 1.

Глава X ТРУД КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ

К признанию исключительной важности роли труда в формировании личности люди пришли достаточно давно: на рубеже XVII-XVIII вв. английский экономист Д.Беллерс указал на необходимость соединения обучения с производительным и умственным трудом ребенка, организации воспитания детей на основе труда.

В XIX в. И.Песталоцци, Р.Оуэн, К.Д.Ушинский и другие педагоги вполне обоснованно доказали, что без привлечения воспитанников к труду нельзя ожидать положительных результатов в воспитании.

На основе этого положения в XX в. Г.Кершенштейнер, Д.Дьюи, П.П.Блонский и др. разработали и продемонстрировали на практике большие воспитательные возможности ремесленного, разнообразного бытового и высокомеханизированного индустриального труда.

Однако в широкой практике блестящие идеи великих педагогов находили весьма ограниченное применение, и не всегда интенсивный труд детей, в том числе и в производственных условиях, давал положительные результаты. А.С.Макаренко первым вполне определенно заявил, что сам по себе труд в воспитании является нейтральным средством. С его помощью можно сформировать у воспитанников как положительные, так и отрицательные качества личности. Дело не столько в труде, как таковом, сколько в его сочетании с другими видами деятельности воспитанников и в условиях, в которых он осуществляется.

Каковыми же должны быть эти условия, чтобы труд стал эффективным средством воспитания?

В каких видах трудовой деятельности должны принимать участие воспитанники?

В чем сущность труда как средства воспитания и его отличие от учения,игры?

На эти и другие вопросы будут даны ответы в настоящей главе.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 4154; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!