КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методы педагогического воздействия 1 страница

|

|

|

|

Исходным для воспитания является отношение человека к окружающей действительности и его реальные проявления. Так как отношение имеет три формы своего существования — разум, эмоции и действие, то естественно и логично использование трех воспитательных каналов педагогического влияния. Рациональная сторона отношения реализуется через слово, практическая — через действие, эмоциональная — через оценочное воздействие.

Метод убеждения включает методические приемы: суждение, сообщение, мнение, диалог, дискуссию, совет, рекомендацию, обмен впечатлениями, раскрытие внутреннего смысла и др.

Метод упражнения реализуется следующими методическими приемами: личный пример педагога, просьба что-либо сделать или переделать, показ-инструкция, специальный тренинг (например, навыки этикета), приказ к действию в особых случаях (прекратить драку, вернуть чужую вещь) и др.

Метод педагогической оценки имеет две разновидности: открытая педагогическая оценка и скрытая педагогическая оценка. Последняя наиболее эффективна, так как развивает самостоятельность.

Виды открытой оценки, выражающей поощрение:

-одобрение - предельно лаконичная форма вербального, мимического, пластического характера (улыбка, кивок или слово «молодец», «хорошо»);

- похвала — развернутая форма одобрения;

- благодарность - признание значимости сделанного.

Для детей с нарушениями в развитии положительное подкрепление -ключевая операция выражения любви к ребенку. Оно заключает либо поощрение, либо комплимент, либо сюрприз, подарок, сувенир, либо веселую радость, лакомство или игрушку, поднимая тем самым духовные силы ребенка. Помимо этого необходимо снимать страх ребенка перед неуспехом («ничего страшного»), авансировать ребенка («обязательно получится»), усиливать мотив деятельности («это так важно для тебя), отмечать исключительные черты личности, позволяющие надеяться на успех.

Наказание организуется аналогично, но меняется оценочный вектор. Используются следующие приемы: неодобрение, замечание, лишение удовольствия и др.

В современной практике воспитания увеличивается доля педагогической оценки:

- «Я-сообщение», оглашение вслух собственных переживаний («Мне

всегда стыдно, когда я слышу грубые слова»);

- «Ты-сообщение» («Ты, наверное, очень расстроился и потерял

контроль над собой, а теперь тебе, конечно же, стыдно?»);

-естественное последствие как логическая неизбежность обстоятельств, в которые поставил себя ребенок («Уронил? — Подними!», «Сломал? — Неси молоток и гвозди!»);

- возложение оценочных полномочий на ребенка («Как ты сам рас

цениваешь свои действия?»);

- оттянутая во времени оценка («Я потрясен, поговорим об этом завтра»).

Реализация этих методов воспитания осуществляет тончайшее психологическое прикосновение к личности и потому нуждается в особом педагогическом искусстве.

Методы организации взаимодействия педагога и занимающихся

Речь идет об эффективных способах организации взаимодействия педагога и занимающихся (детей и взрослых) при решении специфических задач адаптивной физической культуры. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями наиболее адекватны индивидуальные, индивидуально-групповые и малогрупповые занятия.

Индивидуальные занятия

Для многочисленной группы инвалидов со сложными двигательными расстройствами — травмами и заболеваниями спинного мозга, врожденным недоразвитием конечностей, с последствиями ДЦП, инвалидов с тяжелой умственной отсталостью, детей-инвалидов разных нозологических групп первых лет жизни, детей надомного обучения - индивидуальный метод часто является единственно приемлемым, так как требует конкретизации внимания педагога только на одном человеке.

Взаимодействие с одним человеком позволяет индивидуализировать содержание, методы, методические приемы, темпы освоения учебной деятельности в соответствии с реальными возможностями инвалида, отслеживать динамику результатов при решении конкретных лечебно-восстановительных, коррекционно-развивающих и других задач, оперативно контролировать физическое и психическое состояние и т. п.

Недостатком индивидуальных занятий является ограниченность сотрудничества с другими занимающимися, что отрицательно сказывается на процессе социализации, формировании умения работать в коллективе.

Индивидуально-групповые занятия

Численность группы для совместных занятий составляет от 2-3 до 6-8 человек. Они включают либо инвалидов разного возраста (например, группы реабилитации взрослых инвалидов по зрению от 20 до 50 лет и старше), либо инвалидов одной нозологической группы (например, с поражением опорно-двигательного аппарата с разным уровнем ампутации верхних или нижних конечностей), либо инвалидов разных нозологических групп (например, детей с задержкой психического развития, легкой умственной отсталостью и нарушением слуха и др.). Особенность индивидуально-групповых занятий состоит в том, что часть его проводится совместно, при этом подбираются упражнения, доступные всем. Другая часть состоит в персональных заданиях каждому и выполнении их под руководством и контролем педагога. Необходимость такого способа организации занятий обусловлена многообразием дефектов, состоянием сохранных функций, разнообразием двигательных нарушений и медицинских противопоказаний, что требует индивидуального подхода. Недостатком является низкая моторная плотность занятий.

Малогрупповые занятия

Это распространенный вид организованных занятий урочной формы по адаптивному физическому воспитанию в специальных детских садах, школах, интернатах. Количество занимающихся не превышает 10-12 человек. Как -правило, это дети одной нозологической группы, приблизительно одного возраста и равных физических и психических возможностей. Дифференциацию и комплектование групп (классов) проводит медико-психолого-педагогическая комиссия. Относительная однородность группы позволяет упорядочить педагогический процесс, решая общие для всех задачи, используя единые средства и методы, создавать условия взаимодействия и коллективных действий занимающихся, вербального и невербального общения, эмоционального воздействия на психическую сферу, повышения педагогической и моторной плотности занятия. Вместе с тем, несмотря на внешнее сходство диагностических показателей, одинаковых детей не бывает. Один и тот же ведущий дефект может иметь разную структуру, другие вторичные нарушения, что требует разных кор-рекционных воздействий. В малогрупповых занятиях индивидуализация ограничена и осуществляется не за счет вариативности физических упражнений, а преимущественно путем увеличения или снижения физической, психической, эмоциональной нагрузки.

Контрольные вопросы и задания

1. Из каких двух крупных групп состоит система методов воспита

ния личности?

2. Расскажите об основных стратегических методах воспитания лич

ности.

3. Какие методы педагогических воздействий вам знакомы?

4. Каковы нетрадиционные методы педагогической оценки?

5. Расскажите о методах организации взаимодействия педагога и

занимающегося.

18.5. Формы организации адаптивной физической культуры

Каждый вид адаптивной физической культуры - адаптивное физическое воспитание, адаптивная двигательная рекреация, адаптивный спорт, физическая реабилитация имеет свои задачи, средства, методы и методические приемы, формы организации.

Формы организации занятий физическими упражнениями чрезвычайно разнообразны, они могут быть систематическими (уроки физической культуры, утренняя гимнастика), эпизодическими (загородная прогулка, рыбалка), индивидуальными (в условиях стационара или дома), массовыми (фестивали, праздники), соревновательными (от групповых до международных), игровыми (в летнем оздоровительном лагере). Одни формы занятий организуются и проводятся специалистами

АФК, другие — общественными и государственными организациями, третьи - родителями детей-инвалидов, волонтерами, студентами, четвертые - самостоятельно, самими инвалидами. Цель всех форм организации - расширение двигательной активности за счет систематических занятий физическими упражнениями, приобщения к доступной спортивной деятельности, интересному досугу, развития собственной активности и творчества, формирования здорового образа жизни.

Основной формой занятий во всех видах адаптивной физической культуры является урочная форма, исторически и эмпирически оправдавшая себя.

В зависимости от целей, задач, программного содержания уроки подразделяются на:

1) уроки образовательной направленности, предназначенные для фор

мирования специальных знаний, обучения разнообразным двигатель

ным умениям;

2) уроки коррекционно-развивающей направленности, предназначен

ные для развития и коррекции физических качеств и координационных

способностей, коррекции движений, коррекции сенсорных систем и

психических функций с помощью физических упражнений;

3) уроки оздоровительной направленности, предназначенные для кор

рекции осанки, плоскостопия, профилактики соматических заболева

ний, нарушений сенсорных систем, укрепления сердечно-сосудистой и

дыхательной систем;

4) уроки лечебной направленности, предназначенные для лечения,

восстановления и компенсации утраченных или нарушенных функций

при хронических заболеваниях, травмах и т. п. (например, ежедневные

уроки ЛФК в специальных школах-центрах для детей с ДЦП);

5) уроки спортивной направленности, предназначенные для совершен

ствования физической, технической, тактической, психической, воле

вой, теоретической подготовки в избранном виде спорта;

6) уроки рекреационной направленности, предназначенные для орга

низованного досуга, отдыха, игровой деятельности.

Такое деление носит условный характер, отражая лишь преимущественную направленность урока. Фактически каждый урок содержит элементы обучения, развития, коррекции, компенсации и профилактики, т. е. наиболее типичными для инвалидов и лиц с ограниченными функциональными возможностями яюшются комплексные уроки.

Неурочные формы могут быть не регламентированы временем, местом проведения занятий, количеством участников, их возрастом. Занятия могут включать лиц с разными двигательными нарушениями и проводиться отдельно или совместно со здоровыми детьми, родителями, добровольными помощниками. Их главная цель — удовлетворение потребности детей в эмоциональной двигательной активности, игровой деятельности, общении, самореализации.

I. Адаптивное физическое воспитание — самый организованный и регламентированный вид АФК - является обязательной дисциплиной во всех 8 видах специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Физическое воспитание осуществляется в следующих формах:

-уроки физической культуры; -уроки ритмики (в младших классах);

- физкультминутки на общеобразовательных уроках (для снятия и

профилактики умственного утомления).

II. Адаптивная физическая рекреация осуществляется в процессе

внеурочных и внешкольных занятий. Рекреативные занятия имеют две

формы: в режиме дня и внеклассную.

В режиме дня они представлены в виде: -утренней гимнастики (до уроков);

- организованных игр на переменах;

- спортивного часа (после уроков).

Внеклассные занятий имеют следующие формы:

-рекреативно-оздоровительные занятия в школе (в группах общей

физической подготовки, группах подвижных и спортивных игр и др. формах), организованных на добровольной самодеятельной основе в соответствии с возможностями учреждения и интересами учащихся;

-физкультурные праздники, викторины, конкурсы, развлечения, соревнования типа «Веселые старты»;

- интегрированные праздники вместе со здоровыми детьми;

-прогулки и экскурсии;

-дни здоровья.

Во внешкольное время адаптивная физическая рекреация имеет следующие формы:

- занятия в летних и зимних оздоровительных лагерях;

-занятия и игры в семье;

- занятия в реабилитационных центрах;

-занятия в семейно-оздоровительных клубах.

III. Адаптивный спорт имеет два направления: рекреационно-оздо-

ровительный спорт и спорт высших достижений. Первое реализуется

в школе как внеклассные занятия в секциях по избранному виду спорта

(настольный теннис, гимнастика, аэробика, танцы (в том числе

и в колясках), хоккей на полу, баскетбол, плавание, легкая атлетика

и др.). Существуют две формы занятий адаптивным спортом:

-тренировочные занятия;

- соревнования.

И первое, и второе направление реализуется в спортивных и физкультурно-оздоровительных клубах, общественных объединениях инвалидов, ДЮСШ, сборных командах по видам спорта в системе Специального олимпийского, паралимпийского движения, всероссийского движения глухих.

IV. Физическая реабилитация в условиях специальных (коррекцион

ных) образовательных учреждений реализуется в двух формах:

-уроки ЛФК;

- занятия ЛФК в лечебных учреждениях.

Физическая реабилитация взрослых инвалидов осуществляется в стационарах, поликлиниках, реабилитационных центрах, санаториях, профилакториях и др. медицинских учреждениях, а также самостоятельно.

Таким образом, средства и методы адаптивной физической культуры при их рациональном использовании служат стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и работоспособности, способом удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития познавательных способностей, следовательно, являются фактором гармоничного развития личности, что создает реальные предпосылки социализации данной категории людей. Данная концепция подтверждает теорию Л.С. Выготского о том, что обучение и воспитание детей с нарушениями в развитии составляет целостный процесс становления личности, в котором все составляющие находятся в тесном единстве и взаимосвязи.

____________ Контрольные вопросы и задания:

1. Какие основные формы организации занятий в адаптивной фи

зической культуре?

2. Какие виды (типы) уроков вам известны?

3. Расскажите о неурочных формах организации занятий в адаптив

ной физической культуре.

4. Раскройте основные формы организации занятий в адаптивном

физическом воспитании.

5. Какие формы организации рекреативных занятий вам известны?

6. Тренировочные занятия и соревнования как основные формы

организации занятий по адаптивному спорту.

7. Как организуются занятия по физической реабилитации?

ГЛАВА 19

ОБУЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ _

19.1. Факторы, определяющие стратегию процесса обучения

Оптимальное управление процессом формирования (обучения) и совершенствования двигательных действий - важнейшая задача адаптивной физической культуры.

Ведь именно посредством деятельности, тех или иных действий (двигательных, перцептивных, умственных) человек активно познает окружающий его мир, пытается его изменить, а этот мир воздействует на человека, совершенствуя его природу.

Особую актуальность проблема оптимизации процесса освоения новых двигательных действий приобретает для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, поскольку традиционные средства и методы, используемые для обучения здоровых людей, им не всегда подходят.

Происходящие в России общественные преобразования настоятельно требуют от педагогов и ученых поиска новых моделей образования, позволяющих профессиональному работнику преодолеть отчужденное отношение к самому себе, другим людям, обществу в целом; моделей, интегрирующих естественнонаучные, технико-технологические и гуманитарные знания в единую систему. Все это привело к значительному увеличению внимания ученых к проблеме изучения движения, двигательных действий, технологий их освоения; к поиску путей повышения гуманистических, культурных, духовно-нравственных ценностей человека в сфере его деятельности.

В качестве примера подобных исследований процесса освоения двигательных действий можно привести работы С.В. Дмитриева (1993-2001), разрабатывающего новое направление - антропоцентрическую теорию и технологию построения двигательных действий.

Опираясь на работы В.П. Зинченко (1986, 1995), заложившего основы теории исследования предметных действий как единицы анализа психики человека, С.В. Дмитриев тщательно исследует «персонифицируемую психосоматическую реальность» двигательных действий, пытается «вторгнуться» в сферу антропологии (понимание сущности человека, личности, индивидуальности), антропономики («возделывание» человека через изменение способа его бытия и постижение своего предназначения) и антропотехники (как, с помощью каких средств и технологий происходит «очеловечивание» человека). Отдавая себе отчет в том, сколь богата избранная межпредметная проблематика, автор подчеркивает, что в настоящее время невозможно представить ее в завершенном и систематизированном виде.

Более того, многообразие двигательных действий; потребностей, мотивов, целей их освоения и применения; наличие огромного количе-

ства индивидуальных особенностей занимающихся (особенно в адаптивной физической культуре) ставит под сомнение саму возможность разработки единой теории обучения двигательным действиям, пригодной для всех случаев жизни и дающей хорошие результаты при ее практическом использовании.

Можно привести и множество примеров, когда авторы, получив доказательства своих концепций (теорий) на примере ограниченного круга двигательных действий (при решении конкретных задач конкретными исполнителями), распространяют эти концепции (теории) на все возможные варианты двигательных действий (на решение всех задач всеми исполнителями) и тем самым делают слишком широкие обобщения.

В частности, до настоящего времени обсуждается приоритет целей обучения двигательным действиям — на что, в первую очередь, нацеливать занимающихся — на результат или на процесс его достижения? Причем особенности самого двигательного действия, потребности человека, которые будут удовлетворяться с помощью этого двигательного действия, «выносятся за скобки» тех или иных теоретических построений. Хотя именно от них и зависит, в первую очередь, ответ на вопрос — что главное -процесс достижения результата или сам результат?

Не менее спорным является и вопрос о так называемых двигательных ошибках в процессе обучения — зло это или благо? Хотя и здесь однозначного ответа, учитывающего все возможные ситуации, не может быть в принципе.

Чтобы пояснить последние утверждения, необходимо рассмотреть как минимум три группы факторов, определяющих стратегию любого процесса обучения.

Первая группа факторов расположена в плоскости потребностно-мотивационных особенностей тех или иных двигательных действий. Другими словами, вся стратегия процесса обучения (приоритет целей, подбор средств и методов, структура процесса обучения и т.д. и т.п.) во многом зависит от того, для удовлетворения каких потребностей происходит освоение действий.

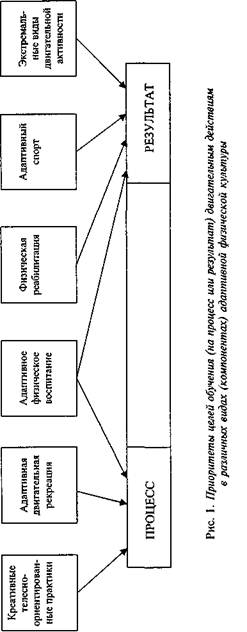

В первой части учебника выделено шесть видов (компонентов) адаптивной физической культуры, удовлетворяющих различные потребности человека в этой сфере деятельности. В дальнейшем, по мере изучения потребностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, таких видов может быть выделено больше.

Теперь, если вернуться к проблеме приоритета целей обучения, необходимо констатировать, что этот приоритет будет совершенно различным, например, для экстремальных видов двигательной активности и адаптивного спорта, с одной стороны, и для креативных (художественно-музыкальных) телесно-ориентированных практик и адаптивной двигательной рекреации, с другой.

Ясно, что игнорирование или принижение значения конечного результата в экстремальных видах двигательной активности может привести не только к падению и травме спортсмена, но и к его гибели, а в адаптивном спорте — крушению жизненных планов, тем же падениям и травмам, потере золотой олимпийской медали например, и т.п.

С другой стороны, в креативных телесно-ориентированных практиках основную роль играют не сами по себе результаты деятельности, а «...их психическая переработка личностью, становление внутреннего мира человека, когда открывается истина великого смысла его жизни и жизнедеятельности, творческой сущности и деятельностного существования» (С.В. Дмитриев, 1999). В этом виде адаптивной физической культуры, в адаптивной двигательной рекреации важен не столько результат, сколько процесс самовыражения, реализации своего творческого потенциала, имеющего вполне определенную самостоятельную ценность.

Здесь очень важны эмоции, выражающие оценку на языке переживания и побуждения к деятельности и необходимые для реализации креативных возможностей и творческих функций.

В физической реабилитации приоритет целей обучения двигательным действиям в большей степени смещен к результату, определяющему ту или иную реакцию организма больного, то или иное воздействие на него физических упражнений.

Более или менее промежуточное положение занимает адаптивное физическое воспитание, где в различных ситуациях приоритет целей может быть отдан как результату, так и процессу обучения.

На рис. 1 стрелками показаны приоритеты целей обучения двигательным действиям в различных видах (компонентах) адаптивной физической культуры.

Второй группой факторов, которые необходимо иметь в виду при определении приоритетов целей обучения двигательным действиям, являются особенности, свойства самих двигательных действий.

Прежде всего необходимо показать отличия двигательных действий, преимущественно используемых в адаптивной физической культуре, от предметных (производственных) действий, на материале которых проведено большое количество исследований, и в частности, доказательство возможности организация процесса обучения без ошибок (Н.Н. Скачко, П.Я. Гальперин).

Главное отличие двигательных действий, используемых в адаптивной физической культуре, от предметных состоит в том, что итоговый результат, по которому судят о качестве действий, наличии ошибок, во втором случае находится вне самых действий (прорезь в доске, деталь, буквы на бумаге и т.п.), а в первом — выражается их исполнительной (моторной) частью.

При этом временные, силовые, пространственные характеристики, а также их производные: скорость, ускорение отдельных звеньев и всего тела человека, темп, ритм, импульс силы и другие — являются основой, поистине ядром содержания двигательных действий, используемых в адаптивной физической культуре, и особенно в адаптивном спорте. Таким образом, главная особенность этих действий - повышенные требования к точности воспроизведения перечисленным характеристик в процессе выполнения движений.

Второй отличительной особенностью двигательных действий, используемых в адаптивной физической культуре, является значительная затрудненность, а иногда вообще невозможность зрительного контроля

|

за осуществлением даже главных управляющих движений в суставах, движений, играющих наиболее важную роль в энергообеспечении двигательного действия (В.Т. Назаров, 1984). Данное обстоятельство затрудняет самоконтроль в процессе выполнения движений, определение ошибок, и особенно их причин, в случае если было допущено искажение действия или невыполнение двигательной задачи.

Следующая третья отличительная особенность двигательных действий, используемых в адаптивной физической культуре, связана со значительной ролью в процессе их выполнения так называемых гравитационных, инерционных, реактивных и других сил, действие которых во многих случаях не поддается произвольной регуляции, как, например, не поддается управлению траектория общего центра масс тела человека при его нахождении в безопорном положении. Это обусловлено тем, что в адаптивной физической культуре, по сравнению с трудовой деятельностью, занимающийся осуществляет движения более крупными звеньями, что должно приводить, как правило, к перемещению всего тела в пространстве.

Данная особенность двигательных действий практически исключает возможность осуществления в естественных условиях замедления упражнения, громкоречевого проговаривания способа выполнения тех или иных его операций.

Четвертой отличительной особенностью двигательных действий, наиболее характерных для адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта, экстремальных видов двигательной активности, является необычность по интенсивности и длительности возникающих при их выполнении физических и психических напряжений. Эти действия, как правило, связаны с околопредельными и даже предельными напряжениями, чрезвычайно редко встречающимися в повседневной жизни.

В современном адаптивном спорте эта особенность двигательных действий проявляется как в отношении психических, так и физических напряжений. Необходимость выполнения таких упражнений, которые связаны с риском не только невыполнения элемента, но и получения травм, приводит к значительным психическим напряжениям при их освоении и выполнении на соревнованиях. Значительные физические напряжения неизбежны при освоении сложных скоростно-силовых, силовых и статических упражнений. Но особенно ярко это проявляется при выполнении элементов, приближающихся к рекорду сложности.

При этом чрезвычайно важно, что максимум физического эффекта обеспечивается лишь при условии оптимальных уровней напряжения мышц (т.е. когда ни одна из мышц не дает своего максимума). Это объясняется тем, что уровни их активности взаимосвязаны и взаимообуслов-ливают друг друга. Поэтому чрезмерное повышение уровня активности какой-либо мышцы приводит к падению активности других и снижению общего эффекта действий (И.П. Ратов, 1983).

Эта особенность является пятым специфическим свойством двигательных действий, применяемых в адаптивной физической культуре.

В связи с этим наиболее рациональным способом формирования таких двигательных действий будет путь организации эффективных дви-

I

жений не через акцентирование усилий, а через их координационное упорядочение (И.П. Ратов, 1980), что также требует изыскания особых условий их выполнения.

Рассмотрение особенностей двигательных действий, применяемых в адаптивной физической культуре, позволяет сделать вывод о том, что здесь, в отличие от трудовой и других видов деятельности, проявляется большая зависимость результата (конечного и промежуточных) действия от способа его выполнения. Только здесь способ выполнения тех или иных суставных движений (программа изменения позы тела, по В.Т. Назарову, 1973) играет столь большую роль в достижении запланированного результата конкретного действия, а следовательно, именно он должен быть тем целевым объектом обучения, на который должно быть направлено внимание и педагога, и занимающегося.

Что же касается приоритета целей на процесс обучения или на его результат, то, в зависимости от рассмотренных особенностей двигательных действий, он будет изменяться. Чем сложнее действие, чем ближе оно к предельным возможностям занимающихся, чем большей точности соблюдения временных, пространственных, силовых характеристик оно требует, тем в большей степени цели обучения должны быть сориентированы на результат.

Так, например, если во время адаптивного физического воспитания осуществляется формирование профессионально важных двигательных действий по управлению каким-либо движущимся объектом, то результат обучения - точность манипулирования органами, обеспечивающими работу этого объекта, — будет иметь первостепенное значение. Так же следует поступать и при освоении действий, связанных с риском падения, получения травмы.

И, напротив, если действие достаточно простое, не связанное с необходимостью проявления максимальных напряжений, большой точности, то вполне разумно сосредоточиться на процессе обучения; на поиске не постоянного способа решения задачи, а процедуры решения этой задачи меняющимися способами; на «прощупывание» обстановки, ее градиентов, оптимальных направлений действия.

Отклонения от данной программы движения, которые в этом случае могут достигать значительных величин, можно рассматривать как возможность получения принципиально важной текущей информации о допустимой вариативности действия, приобретения «оперативного двигательного опыта».

Завершая рассмотрение второй группы факторов, определяющих стратегию обучения, — особенностей двигательных действий — необходимо напомнить об одной очень важной закономерности, выявленной и убедительно доказанной на материале спортивной гимнастики Н.Г. Сучили-ным и Ю.А. Ипполитовым (1972). Эта закономерность демонстрирует сужение диапазона вариативности технических действий и основных параметров физических упражнений (в частности, соскоков, изучавшихся авторами) по мере роста их сложности. Такое сужение характерно как для оптимального, так и для допустимого диапазонов вариативности, выделяемых авторами. Как отмечают Н.Г. Сучилин, Ю.А. Ипполитов, для

246

успешного и быстрейшего продвижения по лестнице сложности простые соскоки нужно учить особенно тщательно с прицелом на конечную цель — наиболее сложный элемент данной структурной группы. В противном случае неизбежны постоянное переучивание, «ломка» сформировавшегося навыка, коррекция технической структуры, «засоренной стандартными ошибками».

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1065; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!