КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Измерение скоростей

|

|

|

|

2.1. Измерение малых скоростей. Существует много методов, применяемых в практике для измерения скорости потока. Наиболее часто применяют анемометрический и пневмометрический. В основе анемометрического способа лежит непосредственное воздействие потока на приемный элемент прибора — анемометра. Анемометр — это прибор, непосредственно измеряющий величину скорости. IIри певмометрическом способе измеряется давление, по его величине, затем вычисляется соответствующая скорость. В качестве приемников давления применяются различные насадки, рассмотренные в 1. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки. Выбор метода зависит от особенностей эксперимента. В практике аэромеханического эксперимента наибольшее распространение получил пневмометрический способ, который применяется при измерениях скорости как в дозвуковом, так и сверхзвуковом потоке.

Рис. 53. Анемометры.

Рис. 53. Анемометры.

| Непосредственное измерение малых скоростей от 0,5 до 50 м/с осуществляют с помощью различного рода анемометров (рис. 53). Наиболее распространенный тип анемометров — вертушка. По форме приемного элемента различают чашечные и крыльчатые анемометры. Чашечные работают до скоростей 50 м/с, крыльчатые — до 15 м/с. Принцип работы этих вертушек одинаков, различие состоит в приемном элементе прибора: в чашечных — полушарие, в крыльчатых — крылышки. Набегающий на приемный элемент поток создает аэродинамическую силу, момент которой относительно оси поворачивает вертушку. |

Скорость выражается формулой

где п — число оборотов вертушки; а и b— постоянные прибора, определяемые тарировкой. Вертушки используются в установившихся потоках, поскольку они обладают большой инерционностью и измеряют некоторую среднюю скорость в области, ометаемой колесом. Недостатком вертушки является ее большой размер. Поэтому наиболее широко они используются в метеорологии, где масштабы изучаемых величин велики.

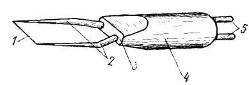

Рис. 54. Проволочный датчик термоанемометра.

/ — нагреваемая нить; 2—поддерживающие стойки; 3 — основание; 4 — корпус; 5 — выводы

Рис. 54. Проволочный датчик термоанемометра.

/ — нагреваемая нить; 2—поддерживающие стойки; 3 — основание; 4 — корпус; 5 — выводы

| При измерении скорости в неустановившихся течениях, а также малых скоростей до 5 м/с применяются термоанемометры. Принцип действия термоанемометра основан на известном физическом эффекте зависимости электрического сопротивления проводника от его температуры. |

Тонкую проволочку (диаметром 0,005—0,2 мм и длиной 3-Ь 10 мм), нагреваемую электрическим током, помещают в поток (направление потока должно быть перпендикулярно нити). При охлаждении потоком нити ее сопротивление изменяется: чем больше скорость потока, тем больше охлаждение. Включив проволочку в цепь с мостиком Уитстона, измеряют ее сопротивление. Зная тарировочные характеристики прибора, определяют скорость потока. Проволочный датчик изображен на рис. 54.

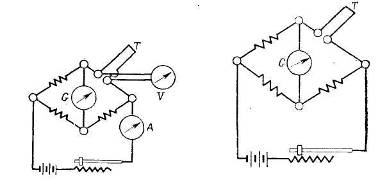

Различают два метода измерения скорости термоанемометром: метод постоянной силы тока и метод постоянного сопротивления. В первом случае проволочка включается в одно из плеч мостовой схемы (рис. 55). После того как поток охладит нить, сопротивление ее изменится и равновесие мостика нарушится; стрелка гальванометра отклонится па величину, которая будет соответствовать скорости, определяемой по тариро-вочному графику. Этот метод пригоден для измерения малых скоростей (до 5 м/с). При больших скоростях охлаждение проволочки почти не увеличивается и, следовательно, сопротивление ие изменяется.

|

| Рис. 55. Схема термоане- Рис. 56. Схема термо- мометра с постоянным со- анемометра с постоянным противлением насадка. напряжением накала. Г —термонасадок; l' —вольтметр; Г —термонасадок; G —галь- А — амперметр; G — гальвано- нанометр. метр. |

Более широко применяется второй метод — метод постоянного сопротивления. Схема включения проволочки (термонасадка) изображена на рис. 56. По этой схеме сила тока, протекающего по проволочке, регулируется. Этот метод иногда называют нулевым, так как стрелка гальванометра при измерениях поддерживается на нуле с помощью реостата, увеличивающего или ослабляющего ток накала. По силе тока, измеренной анемометром, определяют величину скорости, используя график предварительной тарировки прибора.

Если в схему ввести осциллограф, то термоанемометром можно будет фиксировать нестационарные процессы, характеристики турбулентности и т. д.

По сравнению с другими приборами термоанемометры имеют ряд преимуществ: а) малую инерционность, б) высокую чувствительность, причем с уменьшением скорости чувствительность увеличивается, в) малые размеры, что особенно важно при измерениях в пограничном слое. Нижний предел измеряемых скоростей около 0,1 м/с. Эти скорости сравнимы но величине со скоростями конвективных течений воздуха относительно нагретой проволочки.

Рис. 57. Трубка Пито — Прандтля

Рис. 57. Трубка Пито — Прандтля

| При измерении скорости пневмометрическим способом измеряют давление в потоке, а скорость вычисляют по измеренному давлению, чаще всего по перепаду давлений полного и статического. Наиболее распространенным типом прибора для измерения перепада давлений является комбинированный насадок Пито — Прандтля (рис. 57). |

Насадок состоит из двух трубок, концентрически расположенных одна в другой, трубки полного давления Пито и трубки статического давления Прандтля. Если противоположные концы трубок соединить с микроманометром, то он зафиксирует разность между полным р„ и статическим рст давлениями. Принимая во внимание, что во внутренней трубке v1=0, из уравнения Бернулли ( ) получим выражение для полного давления в виде

) получим выражение для полного давления в виде  , откуда скорость определится по формуле

, откуда скорость определится по формуле

.

.

Здесь  - поправка на сжимаемость.

- поправка на сжимаемость.

Для несжимаемого потока ε= 0 и выражение для скорости имеет вид

. (1)

. (1)

Разность давлений (рп — рст), подводимая к микроманометру с учетом ( ), определяется выражением

), определяется выражением

(2)

(2)

Подставив (2) в (1) и введя поправочный коэффициент насадка ς,, получим окончательно рабочую формулу для определения скорости при помощи насадка в следующем виде:

, (3)

, (3)

где F==sinα — фактор наклона шкалы микроманометра. В качестве жидкости, наполняющей микроманометр, применяется спирт, удельный вес которого в зависимости от его температуры определяется по формуле

. (4)

. (4)

Массовая плотность воздуха с учетом поправки на отклонение температуры и барометрического давления от нормальных условий (15°С и 760 мм рт. ст.) определяется по формуле  , где κ=сp/cv.

, где κ=сp/cv.

Коэффициенты насадка ς, и микроманометра k определяются специальной тарировкой.

Наименьшая скорость, измеряемая насадком типа Пито — Прандтля с точностью до ±1%, равна 5 м/с. Однако на практике измеряют и несколько меньшие скорости: 1—2 м/с. Верхний предел применимости насадка М = 0.85.

Необходимо иметь в виду, что при измерении больших дозвуковых скоростей отверстия, воспринимающие статическое давление, работают неправильно. Так, начиная с М≈ 0,7 погрешность может доходить до 5% от величины скорости, а начиная с М≈0,85 — до 10%. Это обусловливается местными кризисными явлениями, связанными с эффектом сжимаемости среды.

При измерении скорости потока с помощью насадка приходится его устанавливать в рабочей части аэродинамической трубы вблизи испытуемого тела. При этом тело в некоторой степени искажает показания скоростной трубки, а трубка в какой-то степени влияет на результаты испытания тела. Чтобы избежать этого, скорость в рабочей части трубы измеряют по перепаду давления в сопле.

Рассмотрим два сечения в аэродинамической трубе: сечение I в форкамере или на входе в сопло, сечение II в среднем сечении рабочей части трубы. Введем обозначения: F1, v1, p1 — площадь поперечного сечения, скорость и давление в сечении I; F2, v2, p2 — соответственно в рабочей части, т. е. в сечении II.

В современных аэродинамических трубах ядро потока в рабочей части оказывается достаточно равномерным, поэтому, применяя уравнение Бернулли и уравнение неразрывности для всего потока в целом (среда несжимаемая), напишем

,

,

Здесь ζ2 — коэффициент потерь при переходе от сечения I к сечению II. Исключая v1из этих уравнений, получим

, где

, где  .

.

Коэффициент μ, характерный для данной трубы, определяют экспериментально. Измерения скорости по перепаду давления широко применяются в скоростных трубах.

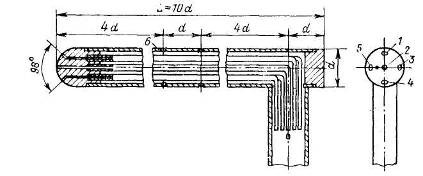

Очень часто на практике надо знать не только величину, но и направление скорости. Для этой цели используют трубку полного давления, показания которой очень чувствительны к малым изменениям направления потока (угла скоса), если ось отверстия трубки установлена под углом 45° к направлению потока. Это свойство нашло широкое применение при конструировании весьма разнообразных насадков для измерения направления потока как в одной плоскости (плоского потока), гак и в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной). Наиболее часто применяемые насадки для этой цели изображены на рис. 58. Одним из наиболее удачных насадков, позволяющих одновременно определять величину и направление скорости, является шестиствольный насадок ЦАГИ (рис. 59)

Рис. 58. Трубчатые масадки с прямым срезом. а м 6 — для плоского потоку; и —лля пространственного потока.

Рис. 58. Трубчатые масадки с прямым срезом. а м 6 — для плоского потоку; и —лля пространственного потока.

| Скос потока, определяемый такими насадками, равен тому углу, на который надо довернуть насадок, чтобы манометр, присоединенный к нему, не показывал разности давлений. При этом ось насадка совпадает с направлением потока. На практике, однако, скос потока часто определяют не по углу поворота, а по разности давлений и тарировочной кривой насадка |

Рис. 59. Шестиствольный насадок ЦАГИ.

1 и 4 — отверстия для определения разности давлений при определении направления потока в вертикальной плоскости; 2 — отверстие для восприятия полного давления; Я п 5 — отверстия для измерения разности давлений при определении папрапленпя потока в горизонтальной плоскости; в — отверстия лля восприятия статического давления.

Рис. 59. Шестиствольный насадок ЦАГИ.

1 и 4 — отверстия для определения разности давлений при определении направления потока в вертикальной плоскости; 2 — отверстие для восприятия полного давления; Я п 5 — отверстия для измерения разности давлений при определении папрапленпя потока в горизонтальной плоскости; в — отверстия лля восприятия статического давления.

|

3. Детальные средства изучения среды: лазерный доплеровский измеритель скоростей

Схема одного из вариантов ЛДИС приведена н рис. 1.

Луч лазера 1 непрерывного действия (этот луч называй, прямым или опорным), пройдя диафрагму 2, фокусируется объективом 3 в исследуемой точке потока М. Излучение лазера, рассеянное под углом α к направлению прямого луча, собирается объективом 4, фокусируется и при помощи зеркала 5 через полупрозрачное зеркало 6 направляется в фотоэлектрический множитель 8.

Прямой луч лазера, пройдя исследуемый поток без рассеяния, фокусируется объективом 10, затем, ослабленный нейтралым фильтром 9, проходит полупрозрачное зеркало 6 и, отразившись от зеркала 7 и задней поверхности noлупрозрачного зеркала 6, также направляется в фотоэлектрический умножитель 8 (ФЭУ)..

Зеркало 7 предназнано для устранения разницы оптических путей прямого и рассеянного лучей.

Рис. 1. Схема лазерного доплеровского измерителя скорости с опорным лучом. 7 —лазер; 2 —диафрагма; 3 — фокусирующий объектив; 4 — собирательный объектив для рассеянного излучения; 5 — зеркало; 6 —свето-делительная пластина (полупрозрачное зеркало ПЗ); 7 — зеркало; 8 —фотоэлектрический умножитель; 9 — нейтральный фильтр; 10— собирательный объектив для опорного излучения; 11— усилитель; 12— спектроанализатор; 13— блок питания; 14 — генератор рассеивающих частиц (I — опорный луч. И—луч рассеянного излучения).

Рис. 1. Схема лазерного доплеровского измерителя скорости с опорным лучом. 7 —лазер; 2 —диафрагма; 3 — фокусирующий объектив; 4 — собирательный объектив для рассеянного излучения; 5 — зеркало; 6 —свето-делительная пластина (полупрозрачное зеркало ПЗ); 7 — зеркало; 8 —фотоэлектрический умножитель; 9 — нейтральный фильтр; 10— собирательный объектив для опорного излучения; 11— усилитель; 12— спектроанализатор; 13— блок питания; 14 — генератор рассеивающих частиц (I — опорный луч. И—луч рассеянного излучения).

| Равество оптических путей необходимо для улучшения качества гетеродинирования (так называется процесс выделения разностной частоты ппри смешении двух процессов с разными частотами) на входе в ФЭУ. Полученный в результате гетеродинирования сигнал поступает в усилитель 11, а затем в устройство 12 (анализа спектра), где регистрируется доплеровская частота ∆νд. Скорость потока определяется по измеренной доплеровской частоте; из соотношения

,

где ,

где  — масштабный коэффициент; n— показатель преломления среды; α— угол между прямым и рассеянным лучами (рис. 1); λ∞ — длина волны основного излучения: — масштабный коэффициент; n— показатель преломления среды; α— угол между прямым и рассеянным лучами (рис. 1); λ∞ — длина волны основного излучения:

|

Глава 5. Понятие о реальной и идеальной средах

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 3358; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!