КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основы знаний по теории и методике физической культуры 3 страница

|

|

|

|

При развитии максимальной силы мышц применяют изометрические напряжения в 80—90 % от максимума продолжительностью 4-6 с и 100 % продолжительностью 1-2 с. Обычно в тренировке выполняется 3—4 упражнения по 5— 6 повторений каждого, отдых между упражнениями 2 мин. После выполнения изометрических упражнений необходимо выполнить упражнения на расслабление.

5. Упражнения в особых условиях внешней среды (бег и прыжки по рыхлому песку, бег и прыжки в гору, бег против ветра и т.д.).

6. Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов (эспандеры, резиновые жгуты, упругие мячи и т.п.).

7. Упражнения с противодействием партнера.

По степени избирательности воздействия на мышечные группы силовые упражнения подразделяются на локальные (с усиленным функционированием примерно 1/з мышц двигательного аппарата), региональные (с преимущественным воздействием примерно на 2/з мышечных групп) и тотальные или общего воздействия (с одновременным или последовательным активным функционированием всей скелетной мускулатуры).

Частота занятий силового направления должна быть не более трех раз в неделю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Сколько насчитывается мышц у человека?

У человека насчитывается более 600 различных мышц. Они составляют у мужчин 35—40 % всего тела (у спортсменов— 50 % и более), у женщин несколько меньше (28—32 %).

3. Каким образом можно изменять величину нагрузку при занятиях силовыми упражнениями?

Величину нагрузки изменяют в основном за счет количества повторений упражнения, увеличения или уменьшения отягощений на мышцы, темпа выполнения упражнения.

4. Перечислите виды спорта, требующие преимущественного проявления силы.

Тяжелая атлетика, борьба, гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, легкоатлетические метания (ядро, диск, копье, молот).

5. В каких видах спорта важна прежде всего абсолютная сила?

Тяжелая атлетика, борьба, легкоатлетические метания, гиревой спорт, силовая акробатика.

6. В каких видах спорта существенное значение имеет относительная сила?

Спортивная гимнастика, акробатика.

Вопрос 11. Расскажите о физическом качестве «быстрота» и с помощью каких упражнений ее можно развивать.

Под быстротой понимают свойства человека, обеспечивающие ему возможность совершать движения (двигательные действия) за минимально короткое время. Быстрота проявляется в скорости двигательной реакции (например реакция на команду «Марш!» в беге на 30 м с низкого старта) и скорости перемещения тела или его звеньев в пространстве (например бег на дистанции 30, 60 м).

Существует два вида двигательной реакции: простая и сложная.

Простая двигательная реакция представляет собой ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный), например старт в беге на выстрел или команду. Для воспитания простой двигательной реакции необходимо заставить мышцы как можно быстрее начать движение после сигнала.

Сложная двигательная реакция делится на два вида:

— реакция на движущийся объект (например на полет мяча);

— реакция с выбором, связанная с необходимостью выбора из нескольких возможных вариантов одного наиболее подходящего действия.

Сложные двигательные реакции встречаются в видах спорта, характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий (спортивные игры, единоборства, горнолыжный спорт и т.д.).

Развитие быстроты — это процесс повышения максимально возможной скорости сокращения мышц.

Наиболее благоприятным периодом для развития быстроты как у мальчиков, так и у девочек является возраст от 7 до 11 лет. Несколько в меньшем темпе рост различных показателей быстроты продолжается с 11 до 14-15 лет. К этому возрасту фактически наступает стабилизация результатов в показателях быстроты простой реакции и максимальной частоты движений.

Быстрота по сравнению с другими физическими качествами является самым трудно тренируемым качеством человека.

Для развития быстроты применяются упражнения, выполняемые с предельной либо близкой к предельной скоростью (т.е. специальные скоростные упражнения), а именно:

1. Упражнения, направленно воздействующие: а) на быстроту двигательной реакции (например, старт в беге на короткие дистанции из различных исходных положений по внезапно возникающему звуковому сигналу, изменение движения или остановка по сигналу); б) на скорость выполнения отдельных движений (например, заключительное движение рукой в метании малого мяча); в) на улучшение частоты движений (например бег под горку); г) на улучшение стартовой скорости (например бег на 10—15 м, стартовые рывки во время медленного бега); д) на скоростную выносливость (например бег на 120—150 м).

2. Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия (например, спортивные и подвижные игры, эстафеты).

3. Скоростно-силовые упражнения, т.е. упражнения выполняемые в высоком темпе с небольшим отягощением (например, движения руками с гантелями, как во время бега).

При выполнении скоростных упражнений необходимо соблюдение следующих правил: во-первых, по продолжительности они должны быть кратковременными (оптимальная продолжительность выполнения упражнения 8— 10 с, допустимая не более 20-22 с); во-вторых, скорость не должна превышать предельную; в третьих, интервалы отдыха между повторениями упражнения должны быть полными, т.е. такой продолжительности, чтобы занимающийся мог повторить очередную попытку без снижения скорости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие виды спорта требуют преимущественного проявления быстроты?

Бег на короткие дистанции (например 30, 60, 100, 200 м), эстафетный бег 4(100 м, бег с барьерами на дистанции 100 м (женщины) и 110 м (мужчины), спортивные игры (баскетбол, гандбол, мини-футбол, футбол, хоккей), плавание 50 м вольным стилем и др.

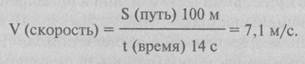

2. Учащийся 11 класса пробежал 100 м за 14 с. Какова его максимальная скорость бега?

Максимальную скорость бега можно определить по формуле:

Вопрос 12. Расскажите о физическом качестве «гибкость» и с помощью каких упражнений ее можно развивать.

Под гибкостью понимают анатомо-морфологические свойства двигательного аппарата человека, позволяющие ему совершать движения с большой амплитудой.

Гибкость определяют следующие факторы:

1. Анатомическое строение и форма суставов и сочленяющихся поверхностей. Более глубокая суставная впадина ограничивает размах подвижности в данном сочленении. В связи с этим гибкость в значительной мере зависит от врожденных, наследственных особенностей, имеющих большие индивидуальные различия.

2. Эластичность мышечно-связочного аппарата, окружающего суставы. Эластичные свойства в определенной степени зависят от общего состояния центральной нервной системы.* В частности, эмоциональность повышает эластичность, депрессия и пассивность, наоборот, снижают эластичность связок и мышц. Аналогичным образом на мышечно-связочный аппарат действует температура. Охлажденные связки и мышцы теряют эластичность. Поэтому, заниматься упражнениями на гибкость можно только предварительно хорошо размявшись, и разогревшись.

3. Силовая способность мышечной системы, в частности, сила мышц, производящих движение (синергисты), и степень расслабленности мышц-антагонистов. Излишнее напряжение мышц-антагонистов ограничивает размах движения. Поэтому совершенствование межмышечной координации в процессе занятий будет способствовать увеличению гибкости.

В целом же значительная мышечная масса ограничивает проявление высокой гибкости. Отсюда занятия силовыми упражнениями целесообразно сочетать с выполнением упражнений на гибкость. В выигрыше при этом оказываются оба физических качества: мышцы не закрепощаются, гибкость не уменьшается.

4. Возраст и пол человека. Естественным путем гибкость увеличивается в среднем до 10—12 лет, затем стабилизируется и с 25—30 лет начинает постепенно снижаться. С 60-летнего возраста происходит ее заметное снижение. Оптимальным возрастом совершенствования гибкости является период с 8 до 14 лет. С помощью систематических занятий ее можно увеличить на 30—40 %.

У женщин гибкость больше, чем у мужчин, примерно на 20-30 %.

5. Суточная периодика. Утром после сна гибкость минимальна, днем она увеличивается и к вечеру вследствие общего утомления — снижается. Однако это не оказывает серьезного влияния на время занятий упражнениями в растягивании. Их можно включать не только в основные дневные или вечерние занятия, но и в утреннюю гимнастику.

По признаку режима работы мышц различают динамическую и статическую гибкость. Динамическая гибкость проявляется в упражнениях динамического характера типа сгибаний-разгибаний.

Статическая гибкость имеет место в статических упражнениях (позах). Например, удержание ноги в положении «ласточки» или фиксация шпагата в гимнастике.

По признаку преимущественного проявления движущих сил выделяют активную и пассивную гибкость.

Активная гибкость проявляется за счет собственных мышечных усилий человека (наклон вперед, назад, мах ногой и др.)

Пассивная гибкость реализуется в результате взаимодействия мышечных усилий и внешних сил. Например, партнер помогает своему товарищу отвести руки до упора назад. Поэтому пассивная гибкость всегда больше активной. Разница в этих формах гибкости является потенциальным резервом для развития активной гибкости. В результате прироста активной гибкости существующая разница уменьшается.

Основным средством развития гибкости являются упражнения, которые можно выполнять с максимальной амплитудой. Их иначе называют упражнениями на растягивание. В практике широкое применение нашли три группы таких упражнений:

— динамические упражнения без отягощения (например, наклон туловища вперед, маховые движения ногой);

— динамические упражнения с отягощениями (например наклон вперед с удержанием штанги на плечах);

— статические упражнения.

Упражнения с отягощениями позволяют выполнять движения с большей амплитудой, по сравнению с упражнениями без отягощения.

Статические упражнения также могут выполняться без отягощений и с отягощениями. Например, стоя на левой, поднять правую ногу вверх и зафиксировать в крайнем положении. Это будет упражнение без отягощения. Зафиксированный «сед в шпагате» — это упражнение с отягощением, так как отягощением здесь будет вес собственного тела.

В основе методики развития гибкости лежит многократное систематическое повторение разнообразных упражнений на растягивание.

Критерием достаточности повторений в занятии является появление очень легкой боли в тех мышцах и связках, которые подвергаются растягиванию.

Приступать к упражнениям на гибкость можно только после хорошего предварительного разогревания тела, достигаемого выполнением общеразвивающих упражнений (разминка).

Упражнения на гибкость в одном занятии рекомендую! выполнять в такой последовательности: вначале упражнения для суставов верхних конечностей, затем — для туловища и нижних конечностей. При серийном выполнении этих упражнений в промежутках отдыха и после занятия выполняют упражнения на расслабление.

Повторения растягивающих упражнений целесообразно проводить сериями, с небольшими интервалами отдыха.

Амплитуда должна постепенно возрастать и в рамках одной серии, и во всех последующих.

Если на следующий день после занятия на гибкость появились болевые ощущения, то это признак слишком большой нагрузки. Возобновить занятия можно после исчезновения мышечных болей.

Для развития гибкости лучшие результаты достигаются при ежедневных занятиях. Трехразовые занятия позволяют поддерживать уже достигнутый уровень подвижности в суставах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите виды спорта, требующие преимущественного проявления гибкости?

Спортивная гимнастика, акробатика, художественная гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание на коньках и др.

2. Что такое «стретчинг»?

Термин «стретчинг» происходит от английского слова 5(ге1сп1пд — натянуть, растягивать. Это система статических упражнений, развивающих гибкость и способствующих эластичности мышц. В процессе упражнений на растягивание в статическом режиме занимающийся принимает определенную позу и удерживает ее в течение 15-30 с и более, при этом он может напрягать растянутые мышцы.

Вопрос 13. Расскажите о физическом качестве «выносливость» и с помощью каких упражнений ее можно развивать.

Выносливость — это способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности, например длительно бежать без снижения скорости бега.

Мерилом выносливости является время, в течение которого осуществляется мышечная деятельность определенного характера и интенсивности.

Выносливость в значительной мере определяет здоровье человека, его общую физическую работоспособность.

Развитие выносливости — это процесс повышения уровня работоспособности мышц, т.е. возможности максимально длительно напрягаться в статическом и сокращаться в динамическом режимах работы.

Развитие выносливости происходит от дошкольного возраста до 30 лет, наиболее интенсивный прирост наблюдается с 14 до 20 лет.

Средствами развития выносливости являются упражнения, вызывающие максимальную производительность сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Для развития выносливости применяйся самые разнообразные физические упражнения, которые можно выполнять относительно продолжительное время, например бег в равномерном темпе в течение 15—20 мин, бег по пересеченной местности (кросс), передвижение на лыжах, бег на коньках, езда на велосипеде, плавание, игры и игровые упражнения и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите виды спорта, требующие преимущественного проявления выносливости?

Спортивная ходьба (5, 10, 20, 50 км), бег на средние (800 и 1500 м) и длинные (3000, 5000, 10000 м) дистанции, марафонский бег (42 км 195 м), плавание (400, 800 и 1500 м вольным стилем) лыжные гонки, конькобежный спорт и др.

Вопрос 14. Что понимается под тестированием физической подготовленности и с помощью каких тестов можно определить развитие силы, быстроты и выносливости?

Тест — это измерение или испытание, проводимое для определения способностей или состояния человека. В физическом воспитании такими испытаниями являются физические упражнения (двигательные задания), с помощью которых оценивают развитие физических качеств человека.

Тестирование — это процесс непосредственного выполнения тестов.

Полученное в ходе измерений числовое значение (например выраженное в секундах, сантиметрах, метрах) является результатом тестирования (теста).

Например, прыжок в длину с места — это тест; процедура проведения прыжков в длину и измерение результатов — тестирование; длина прыжка — результат теста.

Сроки тестирования согласуются со школьной программой по физической культуре, которая предусматривает обязательное двухразовое тестирование физической подготовленности учащихся. Первое целесообразно проводить во вторую-третью неделю сентября (после того как учебный процесс войдет в нормальное русло), а второе — за две недели до окончания учебного года.

На основе результатов тестирования можно:

— сравнивать физическую подготовку отдельных учащихся;

I — проводить спортивный отбор для занятий тем или 'иным видом спорта, для участия в соревнованиях;

— осуществлять в значительной степени объективный контроль за обучением (тренировкой) школьников и юных спортсменов;

— выявлять преимущества и недостатки применяемых средств (физических упражнений), методов обучения и форм организации занятий.

В табл. 2 приведены тесты, с помощью которых можно 'определить развитие силы, быстроты и выносливости.

При проведении тестирования необходимо соблюдать ^следующие требования:

1) тест (контрольное упражнение) должен соответствовать анатомо-физиологическим, половым, возрастным и функциональным возможностям занимающихся;

2) необходимо использовать простые по биомеханической структуре (координационной сложности) тесты;

3) перед выполнением тестов у занимающихся должна создаваться хорошая мотивационная установка (т.е. установка на достижение максимального результата);

4) выполнение тестов надо проводить, когда организм не утомлен;

5) для комплексной оценки физической подготовленности занимающихся необходимо проводить несколько тестов различной направленности (например, на силу быстроту, выносливость и т.д.);

Таблица 2

Тесты, с помощью которых можно определить развитие физических качеств занимающихся

| Физические качества | Тесты |

| Сила | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания), подтягивание на гимнастической перекладине, подъем переворотом на высокой перекладине, лазание по канату с помощью одних рук (ноги опущены), жим штанги лежа (на скамейке), приседание со штангой на плечах и др. |

| Быстрота | Бег на 20 и 30 м с хода, бег на 30, 50, 60, 100 м (на скорость преодоления дистанции) с низкого и высокого старта, теппинг-тест (определение максимальной частоты движении кисти руки) и др. |

| Выносливость | Бег на 600, 800, 1000 м (дети 7-10 лет), 2000 и (11-14 лет), 3000 м (15-18 лет), легкоатлетический кросс на 2 км (девушки) и 3 км (юноши), бег на лыжах на 3 км, 12-минутный беговой тест Купера, 6-минутный бег, удержание в висе на согнутых руках (силовая выносливость) и др. |

6) тестирование необходимо проводить, соблюдая стандартность условий: температура воздуха, одинаковая (стандартная) разминка, исходные положения звеньев тела, порядок и методика измерений результатов, количество попыток и т.д.

Вопрос 15. Что понимается под двигательным опытом человека, его значение для освоения новых двигательных действий.

Под двигательным опытом понимают объем освоенных человеком двигательных действий и способов их использования. Чем большим количеством этих действий и способов владеет человек, тем разностороннее его двигательный опыт. Например, мастера спорта по гимнастике значительно точнее воспринимают характеристики движений, чем гимнасты III разряда. Мастера спорта даже в нетренированном состоянии точнее оценивают длительность и амплитуду движений, чем спортсмены III разряда, находящиеся в состоянии спортивной формы. Футболисты-разрядники имеют более развитое периферическое зрение, чем представители других видов спорта.

Двигательный опыт способствует более правильному выполнению различных физических упражнений, экономичности движений и действий. Так, например, штангист никогда не станет «тянуть» вес путем разгибания спины, что часто наблюдается в быту, так как при этом создается колоссальная нагрузка на межпозвоночные диски. Правильный подъем веса всегда начинается с активного разгибания ног путем напряжения крупной передней группы мышц бедра.

Другой пример. При прохождении лыжной дистанции дети младшего школьного возраста в основном используют попеременный двухшажный ход, в то время как старшеклассники, обладая большим двигательным опытом, применяют различные способы передвижения с учетом рельефа местности.

Большое значение играет двигательный опыт при освоении новых двигательных действий. Чем разнообразнее и богаче двигательный опыт, тем легче и быстрее осваиваются новые движения и действия. Так например, учащийся, владеющий техникой переката на спине в группировке, быстрее освоит кувырок вперед и кувырок назад.

В процессе обучения важно не только освоить двигательное действие, но и научиться его использовать разными способами, в различных условиях, при решении разнообразных двигательных задач. Например ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой, отталкивание в прыжках в длину с разбега правой и левой ногой, метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель правой и левой рукой, бег по часовой и против часовой стрелки и т.д.

Вопрос 16. Расскажите об основных правилах самостоятельного освоения двигательных действий («от простого к сложному», «от известного к неизвестному», «от освоенного к неосвоенному»).

Двигательное действие — это движение (перемещение тела и его звеньев), выполняемое с определенной целью. Самостоятельное правильное и быстрое освоение новых двигательных действий строится на основе следующих методических правил, известных из общей педагогики: «от простого к сложному», «от известного к неизвестному», «от освоенного к неосвоенному».

Правило «от простого к сложному». Осваивать новые двигательные действия во многих случаях легче поэлементно (от частей к целому) или в порядке перехода от структурно менее сложных к более сложным. Например, сразу правильно освоить прыжок через гимнастического козла очень трудно. Поэтому сначала учатся правильно запрыгивать на гимнастический мостик и отталкиваться от него; затем запрыгивать на гимнастического козла и спрыгивать с него и лишь после этого обучаются прыжку в полной координации (в полном исполнении).

Понятия «простое» и «сложное» относительны и определяются:

1) двигательным опытом ученика (то, что уже освоено, становится простым);

2) разработанностью методики обучения (например, хорошая система подводящих упражнений упрощает освоение двигательного действия).

Правило «от известного к неизвестному». Новые двигательные действия могут формироваться только при наличии достаточных ощущений, представлений, знаний, накопленных прошлым опытом. Если впервые осваиваемое двигательное действие имеет элементы структурного сходства с ранее освоенным, то обучение протекает быстрее. Например, лазание по канату в два приема осваивается очень быстро, если учащийся владеет способом в три приема. Другой пример. При освоении бросков мяча в баскетболе сначала занимающиеся учатся бросать мяч в кольцо определенным способом и с определенного расстояния, стоя на месте. Потом учатся выполнять этот бросок в прыжке, после ведения мяча, с разного расстояния. Затем только его применяют непосредственно во время игры, когда условия постоянно изменяются и вместе с ними изменяются возможности точно осуществить бросок мяча в кольцо.

Правило «от освоенного к неосвоенному». Новое двигательное действие лучше изучать, если оно основывается на ранее хорошо освоенных движениях. Например, обучаться поворотам в движении сразу на гимнастическом бревне сложно и опасно. Поэтому сначала их разучивают на полу, затем выполняют на гимнастической скамейке, далее на низком гимнастическом бревне и лишь после этого переходят на стандартное высокое гимнастическое бревно. Другой пример. Если обучению метанию гранаты будет предшествовать освоение техники метания малого мяча, то процесс формирования первого двигательного действия (метание гранаты) значительно облегчится.

Физиологическое обоснование этому правилу находят в учении известного советского физиолога И.П. Павлова (1849-1936 гг.) об условных рефлексах, объясняя формирование новых двигательных действий (умении и навыков) включением в них ранее сформированных двигательных стереотипов.

В целостном процессе обучения двигательным действиям все методические правила оказываются взаимосвязанными: выполнение (или невыполнение) одного правила может содействовать (или тормозить) выполнению другого.

Вопрос 17. Основные формы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки), что в них общего и чем они различаются?

Основными способами передвижения человека являются ходьба, бег и прыжки.

Ходьба — это способ передвижения, в котором сохраняется постоянная опора о землю одной или двумя ногами.

В среднем человек ежедневно делает 1900 шагов. В среднем за всю свою жизнь человек проходит 150 ООО км, т.е. 3,5 раза обходит вокруг земного шара, ежегодно — 2 ООО км, а ежедневно — 5—6 км.

В зависимости от скорости различают следующие разновидности обычной ходьбы:

— очень медленная, от 60 до 70 шагов в 1 мин (от 2,5 до 3 км/ч);

— медленная, от 70 до 90 шагов в I мин (3—4 км/ч);

— средняя, от 90 до 120 шагов в 1 мин (4—5,6 км/ч);

— быстрая, от 120 до 140 шагов в 1 мин (от 5,6 до 6,4 км/ч);

— очень быстрая, свыше 140 шагов в 1 мин (свыше 6,4 км/ч).

С увеличением скорости ходьбы увеличивается длина и частота шагов, а время двухопорного периода уменьшается.

Кроме обычной ходьбы существует и спортивная ходьба. Для спортивной ходьбы характерны:

1) высокая скорость передвижения — 15 км/ч и более;

2) высокая частота движений (темп) — до 210 шагов в 1 мин;

3) длина шага 110—120 см (при обычной ходьбе 60-80 см);

4) выпрямленная опорная нога в момент вертикали;

5) активные движения согнутых рук в направлении вперед-назад.

При спортивной ходьбе вовлекается в работу около 56 % мышц одновременно.

Бег — это способ ускоренного передвижения, в котором чередуются одноопорные и полетные фазы, т.е. опора одной ногой о землю чередуется с фазой полета (с безопорной фазой).

Максимальная скорость бега может достигать 41 км/ч (у сильнейших бегунов мира на короткие дистанции).

Прыжки — это способ преодоления расстояния и препятствий (вертикальных и горизонтальных) с помощью акцентированной фазы полета1

В физической культуре и спорте прыжки — самостоятельное упражнение (например прыжки в длину или в высоту с разбега, прыжки с шестом, акробатические и гимнастические прыжки, прыжки на лыжах с трамплина, прыжки в воду и др.) или элемент в упражнениях по какому-либо виду спорта (например в фигурном катании на коньках).

В ходьбе и беге происходит постоянное повторение движений (цикличность), а в прыжках нет.

Цикл ходьбы состоит из периода одиночной опоры, когда с поверхностью соприкасается только одна нога, и периода двойной опоры, когда вынесенная вперед нога уже касается опоры, а находящаяся сзади другая нога еще не отделилась от опоры.

Цикл бега состоит их двух периодов: одиночной опоры (когда с поверхностью соприкасается только одна нога) и полета (когда одна и другая нога не соприкасаются с опорой).

При ходьбе стопа в течение 0,6 с находится в контакте с опорой, а при беге со скоростью 12 км/ч всего 0,25 с.

Основное отличие ходьбы от бега и прыжков заключается в том, что в беге и прыжках есть фаза полета, а в ходьбе нет.

Между ходьбой, бегом и прыжками общее то, что их выполняют при вертикальном положении тела и при обязательном отталкивании ногами от опоры. Скорость передвижения и в ходьбе, и в беге прямо пропорциональна длине и частоте шагов.

Вопрос 18. Роль зрения и слуха при движениях и передвижениях человека.

Зрение — восприятие организмом объектов внешнего мира посредством улавливания отражаемого или излучаемого объектами света.

В физической культуре и спорте зрение помогает ориентироваться при выполнении физических упражнений, устранять допущенные ошибки при выполнении двигательных действий.

Бинокулярное или стереоскопическое зрение — это видение двумя глазами, которое обеспечивает четкое объемное восприятие предмета и его местоположения в пространстве. Бинокулярное зрение позволяет оценивать в каждый момент взаимное перемещение объектов наблюдения, траекторию движения и представлять путь продолжения движения.

Эта сложнейшая функция органа зрения помогает футболисту определить по полету мяча место в пространстве, куда нужно поместить ногу для остановки мяча или удара его с лета. Хоккеист ставит клюшку в точке, находящейся на траектории быстролетящей шайбы, и с точностью отражает шайбу. Нужно иметь в виду, что оценка траектории полета и ответные действия спортсмена осуществляются в доли секунды. Реакция игрока на пас, выбор вратарем правильной точки в воротах для принятия мяча или шайбы во многом зависит от остроты (качества) бинокулярного зрения спортсмена.

Слух — восприятие звуковых колебаний органами слуха. Благодаря органам слуха учащиеся на уроках физической культуры слышат команды, распоряжения и указания учителя, а спортсмены — замечания и методические указания тренера, а также замечания судей.

При занятиях физической культурой и спортом важная роль принадлежит зрительному и слуховому анализаторам.

Зрительный анализатор обеспечивает восприятие и анализ величины, формы и цвета предметов, их взаимное расположение и расстояние между ними. Например, спортсмен, выполняя те или иные технические приемы (например передачу мяча в волейболе, футболе, баскетболе и т.п.), регулирует свои движения и мышечные усилия с помощью Глазомера, оценивая расстояние до игрока, которому будет передан мяч, скорость его передвижения.

Слуховой анализатор обеспечивает восприятие и анализ звуковых раздражений, формирует слуховые ощущения. Например, в физической культуре и спорте для овладения ритмом движений, своевременностью приложения мышечных усилий применяют звуковые сигналы. Они помогают занимающемуся ориентироваться в пространстве, способствуют более правильному выполнению упражнения, помогают оценить собственные действия.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 4503; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!