КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теория несовершенства рынка 3 страница

|

|

|

|

—разработать меры по более широкому привлечению инос транного капитала к решению долгосрочных социально-экономических проблем страны, а также к участию в реализации международных проектов, направленных на развитие энергетики, транспорта, информационных и коммуникационных технологий;

-развивать инфраструктуру внешней торговли, включающую товаропроводящие сети, современные системы информационно-маркетинговой поддержки и электронной торговли, глобальные телекоммуникационные сети.

- привести национальное законодательство в соответствие с

международными нормами и принципами;

— обеспечить развитие систем сертификации и качества экспортной продукции, признаваемых зарубежными партнерами.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит Республике Беларусь глубже интегрироваться в систему мирохозяйственных связей. Это будет способствовать ее вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), развивать внешнеторговые отношения с другими странами на долговременной стабильной основе, отстаивать и защищать национальные интересы в торгово-экономических отношениях с партнерами на общепринятых в мировой практике правовых положениях и сложившихся традициях.

Тема 4_________________________________

Тема 4_________________________________

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

4.1. Международная миграция капитала: понятие, причины, пос-

ледствия.

4.2. Формы движения капитала.

4.3. Прямые иностранные инвестиции и их классификация.

4.4. Теории прямых иностранных инвестиций.

4.5. Международные компании и их классификация. ТНК и МНК.

4.6. Портфельные инвестиции: понятие, виды.

4.7. Миграция ссудного капитала. Рынок международного кредита.

4.8. Международные финансовые центры. Транснациональные

банки.

4.9. Международный рынок генных бумаг.

4.10. Внешнеинвестиционная политика государства. Свободные

экономические зоны.

4.11. Международные и региональные финансовые институты.

4.1. Международная миграция капитала: понятие, причины, последствия

В эпоху свободной конкуренции, когда международное разделение труда определялось в основном природно-климатическими различиями стран, господствующее положение в международных экономических отношениях занимала международная торговля товарами. С появлением машинного производства международное разделение труда приобрело некоторые специфические черты. Международная конкурентоспособность во многом стала определяться быстротой разработки и внедрения в процесс производства научно-технических и технологических новшеств. Период индустриального развития общества стал характеризоваться борьбой между государствами за привлечение иностранных инвестиций. Вывоз капитала становится одной из основных форм международных экономических отношений.

До середины XX столетия капитал мигрировал, как правило, из промышленно развитых стран в слаборазвитые и носил ограниченный характер. Этот этап движения капитала характеризовался термином «вывоз капитала». С середины 50-60-х гг. XX столетия вывоз капитала приобрел устойчивый и масштабный характер. Вывозить капитал стали не только экономически

развитые страны, но и развивающиеся, включая государства, образовавшиеся после распада СССР. Многие страны мира стали и экспортерами и импортерами капитала. Движение капитала стало сопровождаться огромными финансовыми потоками в виде доходов на вложенный капитал: предпринимательской прибыли, процентов по ссудам, дивидендов. Вывоз капитала превратился в одну из форм международных экономических отношений (МЭО) и стал характеризоваться термином «международная миграция капитала».

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА (ММК)-это процесс встречного движения капиталов между различными странами, независимо от уровня их социально-экономического развития, приносящий их собственникам соответствующие доходы: прибыль, процент, дивиденды.

Основными причинами международной миграции капитала являются:

а) прибыль.

У богатейших стран мира образуется «избыток» капитала, который не находит прибыльного приложения внутри страны и ищет выгоду за ее пределами;

б) международное разделение труда.

В условиях современной НТР международное разделение труда приобретает характер технологической и подетальной специализации. Это значит, что узлы и детали для технически сложной продукции выгоднее производить в тех странах, которые имеют сравнительные преимущества перед другими государствами;

в) таможенные барьеры.

В условиях, когда многие государства ограничивают импорт товаров путем установления высоких таможенных пошлин на ввозимые товары, экспорт капитала является одним из способов обойти эти барьеры за счет строительства предприятий за границей и продажи там производимой продукции;

г) экология.

Многие развитые страны, уделяя большое внимание собственной экологической безопасности, строят за границей экологически вредные предприятия, ввозя в собственную страну готовую продукцию, изготовленную на этих предприятиях;

д) политика.

Вывоз капитала в виде государственных займов часто преследует не экономические, а политические цели. Поэтому госу-

дарственный капитал может вывозиться и в страны с высокой степенью инвестиционного риска.

дарственный капитал может вывозиться и в страны с высокой степенью инвестиционного риска.

На развитие процесса ММК влияют две группы факторов:

• экономические: развитие производства и поддержание тем

пов экономического роста; глубокие структурные сдвиги как в

мировой экономике, так и в экономике отдельных стран; углуб

ление международной специализации и кооперации производства; рост транснационализации мировой экономики; развитие

интеграционных процессов.

• политические: либерализация экспорта и импорта капитала; политика индустриализации развивающихся стран; актив-ная социальная политика государств; проведение экономичес-ких реформ в странах бывшей мировой системы социализма.

Экономическая целесообразность экспорта капитала состоит в: получении дополнительной прибыли; обходе протекционистских барьеров, выдвигаемых на пути движения товарных потоков; приближении производства к новым рынкам сбыта; получении доступа к новейшим зарубежным технологиям; экономии на налоговых платежах; снижении расходов на охрану окружающей среды.

Экономическая целесообразность импорта капитала определяется: возможностью развития на качественно новой основе отечественных производств; ростом научно-технического потенциала страны; созданием дополнительных рабочих мест.

Участие страны в процессах ММК отражается в абсолютных и относительных показателях. К абсолютным показателям относят: объем экспорта капитала; объем импорта капитала; сальдо экспорта-импорта капитала; число предприятий с иностранным капиталом в стране и количество занятых на них и др.

Основными относительными показателями являются:

|

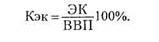

| 2) коэффициент экспорта капитала (Кэк), отражающий долю экспортируемого капитала (ЭК) в ВВП: |

|

1) коэффициент импорта капитала (Кик), отражающий долю иностранного капитала (ИК) в ВВП страны:

4.2. Формы движения напитала

Вывоз капитала осуществляется в двух основных формах: предпринимательской и ссудной. Такое деление вывозимого капитала обусловлено характером его использования и формой получения дохода. К предпринимательскому капиталу относятся прямые и портфельные иностранные инвестиции (см. вопросы 4.3 и 4.6). Ссудный капитал включает банковские депозиты, международные займы и иностранную помощь.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ форма вывоза капитала предполагает его вложения в промышленные, сельскохозяйственные, финансовые и торговые предприятия. Причем это могут быть как самостоятельные предприятия, так и филиалы, отделения или дочерние предприятия фирм - экспортеров капитала.

Вывоз капитала в предпринимательской форме сохраняет за его владельцем право собственности на вывезенный в другую страну капитал и возможность непосредственного контроля за его использованием.

Целью вывоза предпринимательского капитала является получение предпринимательской прибыли (дохода) на основе преимуществ, получаемых в стране приложения капитала.

Вывоз ССУДНОГО капитала осуществляется путем предоставления государственных и частных внешних займов с целью получения дохода в виде процентов, уровень которых заранее фиксируется. Этот вывоз капитала осуществляется либо путем размещения иностранных облигаций в стране, экспортирующей капитал, либо путем прямого предоставления иностранным частным или государственным организациям средств взаймы.

Особенностью вывоза ссудного капитала является то, что этот капитал направляется в другую страну на заранее установленный срок, причем кредитор сохраняет право собственности на представленный в ссуду капитал, но право использования этого капитала переходит к заемщику - правительствам или предпринимателям иностранных государств.

По характеру собственности вывозимого капитала различают:

- вывоз частного капитала,

- государственные заграничные капиталовложения,

- капитал международных организаций (МВФ, МБРР и др.).

Для частного капитала в большей степени характерна предпринимательская форма его вывоза, в то время как ссудный капитал в большей степени вывозится государствами или международными финансовыми организациями.

Для частного капитала в большей степени характерна предпринимательская форма его вывоза, в то время как ссудный капитал в большей степени вывозится государствами или международными финансовыми организациями.

Многообразные формы вывоза капитала — прямые частные инвестиции, государственные займы, кредиты международных финансовых организаций стали сегодня важнейшей движущей силой, развивающей и углубляющей мирохозяйственные связи.

В последние годы в структуре экспорта капитала произошли существенные изменения, отражающие особенности развития мировой экономики. Наиболее важным из них является огромный рост международных кредитов и образование мировой кредитно-финансовой сферы. Резко возросло в связи с этим значение международного рынка ссудных капиталов.

В современных условиях огромный дисбаланс международных платежей стал основной проблемой международной финансовой системы. Для смягчения этого дисбаланса все больше используется кредит. К средне- и долгосрочным займам стали обращаться Центральные банки стран, имеющих дефициты платежных балансов. В числе этих стран находятся не только развивающиеся, но и высокоразвитые страны. Финансовый кризис, начавшийся в конце 2008 года, наглядное тому подтверждение.

Усиливая зависимость экономики одних государств от состояния хозяйственной конъюнктуры и экономической политики других государств. Международный рынок ссудных капиталов обостряет соперничество и конкуренцию между странами. Попытки регулирования этого рынка со стороны национальных органов и межгосударственных институтов носят ограниченный характер и не всегда дают должный эффект.

4.3. Прямые иностранные инвестиции и их классификация

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (ПИИ) - это долгосрочные заграничные вложения капитала в промышленные, торговые и иные предприятия, предоставляющие инвестору полный контроль над ними.

Экспорт капитала в форме ПИИ осуществляется посредством строительства или покупки за границей предприятий, создания там «дочерних» филиалов. Значительная доля прямых иностранных инвестиций реализуется в форме частного вывоза капитала. В настоящее время основным субъектом ПИИ являются транснациональные компании (ТНК), доля которых в мировых ПИИ резко возросла после распада мировой системы социализма (с средины 80-х гг.). В последние 20 лет темпы роста ПИИ в 4 раза превышали темпы роста мирового ВВП.

Для прямых инвестиций характерны следующие черты:

• при прямых зарубежных инвестициях инвесторы, как правило, лишаются возможности быстрого ухода с рынка;

• большая степень риска, чем при портфельных инвестициях;

• более длительный срок капиталовложений, что усиливает

к ним интерес стран-импортеров ПИИ.

В экономической науке прямые иностранные инвестиции классифицируют по следующим основным признакам:

а) Относительно объекта приложения:

- материальные инвестиции: в здания, оборудование, запасы готовой продукции;

- нематериальные инвестиции: в подготовку кадров, исследования и разработки, рекламу и др.;

б) По характеру использования:

- первичные инвестиции, осуществляемые при основании

или при покупке предприятия;

- инвестиции, направляемые на расширение производственного потенциала;

- реинвестиции, т. е. использование свободных доходов, по

лученных в результате реализации инвестиционного проекта,

направляемых на приобретение новых средств производства с

целью поддержания состава основных фондов предприятия;

- инвестиции на замену имеющегося оборудования новым;

- инвестиции на рационализацию (направляемые на модернизацию технологического оборудования или технологических

процессов);

- инвестиции на изменение программы выпуска продукции;

- инвестиции на диверсификацию (связанные с изменением

номенклатуры изделий, созданием новых видов продукции и

организацией новых рынков сбыта);

- инвестиции на обеспечение выживания предприятия в перспективе (направляемые на НИОКР, подготовку кадров, рекламу, охрану окружающей среды).

- инвестиции на обеспечение выживания предприятия в перспективе (направляемые на НИОКР, подготовку кадров, рекламу, охрану окружающей среды).

4.4. Теории прямых иностранных инвестиций

В XIX веке классические экономические теории рассматривали международную торговлю как двигатель интернационализации и интеграции мировых экономик. Эти процессы рассматривались как основной катализатор роста национального благосостояния, особенно если страна специализировалась в тех областях, где она имела относительные преимущества. Товарная экспансия на зарубежные рынки сопровождалась открытием там новых производств. Все эти процессы впоследствии привели к появлению транснациональных корпораций (ТНК), обладающих развитыми производственными сетями, охватывающими весь мир. Господствующее положение этих корпораций позволило им переместить часть своих ресурсов на растущие зарубежные рынки в форме промышленного инвестирования.

Западные ученые начали развивать теории, которые объясняли сущность и причины прямых иностранных инвестиций (ПИИ), их непосредственное воздействие как на страну-реципиент, так и на страну-донор. Эти теории служат основой для анализа внутренних и внешних потоков ПИИ и помогают правительствам найти механизмы привлечения их в национальную экономику. Рассмотрим основные из этих теорий.

Теория несовершенства рынка связана с именем С. Г. Хай-мера (1960). Его работа основана на утверждении о том, что иностранные инвесторы стремятся использовать несовершенства рынка в стране приложения капитала, так как производственные инвестиции за рубеж связаны с более высокими рисками и затратами, чем инвестирование в производство в стране его происхождения. Кроме того, требуется дополнительное инвестирование для покрытия технических и организационных издержек (например, на дистанционное управление зарубежными филиалами, маркетинговую деятельность и др.). Чтобы покрыть все эти расходы и иметь прибыль, инвестирующая

зарубежная фирма должна обладать специфическим, а по существу монополистическим преимуществом, происходящим из несовершенств рынка.

Хаймеровскую концепцию несовершенства рынка расширил Киндльберг (1969), выделив четыре ключевых фактора успеха ТНК за рубежом:

1. Несовершенства, связанные с торговой политикой фирм:

техника маркетинга, имидж торговой марки, товарная диффе

ренциация;

2. Несовершенства, связанные с факторами производства:

непосредственный контроль над производством, собственные

технологии, квалификация персонала, привилегированный до

ступ к рынкам капитала;

3. Возможность использования интернальной (внутренней)

и экстернальной (внешней) экономии на масштабе (эффект мас-штаба);

4. Политика правительства в области интервенции на вне

шние рынки.

Теория, основанная на преимуществах компаний и несовершенствах рынка, позднее была дополнена Даннингом и Портером (теория конкурентных преимуществ).

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 840; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!