КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВОПРОС 18. Коммуникативный процесс: модели и их характеристика. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления

|

|

|

|

Коммуникационный процесс - это процесс передачи информации от одного человека к другому или между группами людей по разным каналам и при помощи различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных и др.). Этот процесс может приобретать различные формы в зависимости от числа участников, целей участвующих сторон, используемых каналов, средств, стратегий и пр. Отсюда и большое количество моделей коммуникации, представленных в научной и учебной литературе. Следует иметь в виду, что модели в коммуникативистике используются в двух смыслах: во-первых, как исследовательский прием, как концептуальное средство, основной целью которого является объяснение коммуникативных процессов; во-вторых, как схематизированное, упрощенное отражение реального коммуникационного процесса, необходимое как инструмент, ориентированный в первую очередь на управление моделируемым процессом. В последнем случае модель выступает в качестве алгоритма, в рамках которого данный процесс и осуществляется.

Модель Аристотеля. В «Риторике» древнегреческий философ писал: «Речь слагается из трех элементов: из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается; оно-то и есть конечная цель всего (я разумею слушателя)». Таким образом, данная модель универсальна — она отражает коммуникативный акт как в устной, так и в письменной формах. В этом акте выделяются три Основных элемента коммуникации: ОРАТОР - РЕЧЬ – СЛУШАТЕЛЬ. Эти элементы, хотя и в измененном виде, воспроизводятся и в последующих моделях коммуникации.

Модель Лассуэлла. В 1948 г. американский ученый Г Лассуэлл предложил свою модель коммуникации. кто? - сообщает что? - по какому каналу? - кому? - с каким эффектом? «Формула» Лассуэлла стала как собственно моделью, отражающей структуру коммуникационного процесса, так и моделью исследования этого процесса, его структуры и отдельных элементов. Модель Лассуэлла получила широкое признание в качестве одной из ведущих парадигм теоретического осмысления коммуникации. В 1968 г. Лассуэлл предложил более подробную версию своей модели коммуникации. Она также предполагает изучение процесса коммуникации с помощью ответов на следующие вопрос: кто? С каким намерением? В какой ситуации? С какими ресурсами? Используя какую стратегию? Оказывает влияние на какую аудиторию? С каким результатом? «Коммуникативная формула» Лассуэлла представляет собой одновременно и модель исследования коммуникационного процесса, и развернутый план собственно коммуникативного действия — в этом ее несомненное достоинство. Вместе с тем она обладает и существенным недостатком — она монологична, в ее конфигурацию не входит обратная связь, благодаря которой мы рассматриваем коммуникацию не однонаправленной и не «саму по себе», а как двусторонний процесс. В первую очередь это важно для массовой коммуникации, особенно в кризисные моменты общественной жизни, актуализирующие деятельность СМИ и ее интерпретацию в массовом сознании.

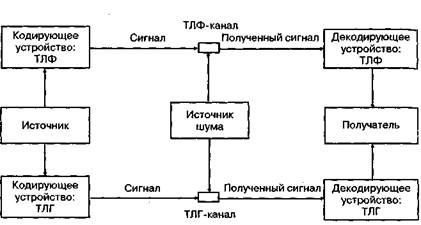

Модель Шеннона—Уивера. По существу эта модель представляет собой графическое подобие предыдущей. Она основана на аналогии с телефонной связью. Предположим, что два человека, проживающие в разных странах, говорящие на разных языках и плохо понимающие язык своего абонента, вынуждены вести переговоры по телефону. При этом время разговора ограниченно, а телефонная связь неустойчива. Такова ситуация, которую пытаются смоделировать К. Шеннон и У. Уивер в разработанной ими математической теории связи

В данной модели: источник — это тот, кто делает звонок (передает сообщение); сообщение — передаваемая информация; телефонный передатчик — кодирующее устройство, преобразующее звуковые волны в электрические импульсы; телефонный провод — канал; телефонный приемник (второй аппарат) — декодер, осуществляющий обратное преобразование электрических импульсов в звуковые волны; приемник — человек, которому адресовано сообщение. При этом разговор может сопровождаться постоянными помехами (шумами), возникающими на линии связи; частотный диапазон канала может быть ограниченным, а абоненты могут плохо понимать язык друг друга. Ясно, что в этой ситуации они пытаются максимизировать количество информации, передаваемой по линии связи.

Математическая теория коммуникации и была первоначально разработана с целью отделить шумы от полезной информации, передаваемой источником. Преодоление шумов может быть достигнуто путем использования избыточности сигналов. Понятие избыточности — повторения элементов сообщения для предотвращения коммуникативной неудачи — чаще всего демонстрируют на примере естественных человеческих языков. Считается, что все языки приблизительно наполовину избыточны. Согласно Шеннону, избыточность в технике коммуникации достигается либо многократным повторением одного и того же сигнала (информации), либо его дублированием с использованием других каналов связи. Таким образом, возникает модель двух- или многоканальной коммуникации, показанная на рис. 3.3.

С точки зрения Шеннона, информация — противоположность энтропии (хаоса, неопределенности, беспорядка), следовательно, она есть возможность уменьшения неопределенности: чем больше информации содержит система, тем выше степень ее упорядоченности (при этом Шеннон отмечает, что слишком большой объем информации также увеличивает степень неопределенности — возникает «информационный шум»).

Достоинство данной модели связано с тем, что с ее появлением возникло представление о скорости и количестве передаваемой информации. Однако модель Шеннона—Уивера имеет и ряд ограничений:

механистична — отражает преимущественно технические способы коммуникации; человек включается в нее лишь в качестве «источника» или «приемника» информации;

абстрагируется от содержания, смысла передаваемой информации, уделяя внимание только ее количеству;

коммуникативный процесс в данной модели носит линейный, однонаправленный характер, обратная связь отсутствует.

Преимущественно техническая ориентация данной модели до сих пор вызывает дискуссии среди специалистов о ее применимости к изучению межличностной коммуникации.

Модель М. де Флера. Зачастую неспособность участников коммуникации осознать, что посланное и полученное сообщения не всегда совпадают, является причиной многих затруднений общения. получила дальнейшее развитие в исследованиях М. де Флера, существенно модифицировавшего линейную модель коммуникации

В частности, он отмечает, что в коммуникативном процессе первоначальная идея («значение») трансформируется в «сообщение», которое отправитель затем переводит в «информацию», посылаемую по каналу получателю. Получатель декодирует «информацию» В «сообщение», которое в свою очередь трансформируется в месте назначения в идею («значение»). Если между первым и вторым «значениями» есть соответствие, т.е. идея, возникшая в сознании отправителя, соответствует идее, возникшей в сознании получателя, то коммуникация состоялась. Однако, согласно де Флеру, полное соответствие является весьма редким.

В модели де Флера учтен основной недостаток линейной модели Шеннона—Уивера — отсутствие обратной связи.

Циркулярная модель коммуникации. В этой модели отражена реакция коммуниканта на сообщение источника в виде обратной связи. Именно обратная связь делает коммуникацию двусторонним процессом (диалогом), позволяя каждой из сторон корректировать свои действия и цели.

Циркулярная (циклическая) модель коммуникации была предложена в работах У. Шрамма и Ч. Осгуда. Шрамм полагал, что было бы слишком большим заблуждением рассматривать коммуникацию как линейный процесс, у которого есть начало и есть конец. В действительности это процесс бесконечный; чтобы исправить неточность линейных моделей, необходимо подчеркнуть циклический характер коммуникации, когда ее участники (источник и получатель) периодически меняются ролями.

Таким образом, коммуникация трактуется как двусторонний процесс связи, когда и отправитель, и получатель информации в равной степени взаимодействуют друг с другом, обмениваясь сообщениями (сигналами).

Данная модель наглядно демонстрирует, что при обмене сообщениями «источник» и «получатель» поочередно меняются ролями, в результате чего коммуникация превращается в диалог.

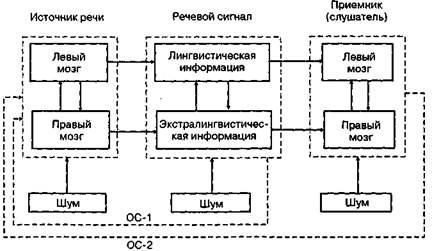

Двухканальная модель речевой коммуникации. Отечественный психолог В.П. Морозов предложил оригинальную модель, в которой коммуникация представлена как двухканальная система, но не в технологическом, а в психологическом смысле. Имея в виду сложную вербально-невербальную природу системы речевой коммуникации и ряд принципиальных отличий невербальной коммуникации от собственно речевой, Морозов представляет коммуникацию как двухканальный процесс, состоящий из вербального, собственно речевого лингвистического и невербального экстралингвистического каналов.

Это обстоятельство нашло отражение в теоретической модели (рис. 3.6) в виде разделения вербального и невербального каналов во всех звеньях системы коммуникации

Но между вербальным и невербальным каналами наблюдается теснейшее взаимодействие и взаимовлияние ОС-1 — система контроля говорящим процессов образования его собственной речи; ОС-2 — система контроля говорящим результатов воздействия его речи на слушателя.

Модель двуступенчатой коммуникации была разработана П. Лазарсфельдом, Б. Берельсоном и Г. Годэ при исследовании массовых коммуникаций. Они обратили внимание на одну весьма любопытную закономерность: воздействие информации, передаваемой населению через СМИ, через некоторое время не ослабевает, а, наоборот, усиливается. Исследования показали, что информация, поставляемая прессой, радио и телевидением, усваивается массовой аудиторией не непосредственно и не сразу, а спустя некоторое время и под влиянием «лидеров мнений». Обнаруженный феномен позволил существенно скорректировать деятельность СМИ: стало очевидным, что можно работать с более узкой и более четко очерченной группой. Это значительно облегчало деятельность массмедиа и одновременно повышало их результативность.

Модель «ИСКП» была предложена американским специалистом в области коммуникации Д. Берло в 1960 г. Ее именуют по названию входящих в нее элементов в виде аббревиатуры ИСКП: ИСТОЧНИК - СООБЩЕНИЕ - КАНАЛ – ПОЛУЧАТЕЛЬ. В литературе часто встречается и другое ее название, по месту создания — Станфордская модель коммуникации.

Согласно Берло, данная модель должна содержать подробный анализ каждого из элементов коммуникативного процесса. Источник и получатель анализируются с точки зрения имеющихся у них коммуникативных навыков, знаний, их социальной принадлежности, культурных характеристик, аттитюдов (социально-психологических установок, определяющих реакции индивида в отношении всех объектов и ситуаций, с которыми установка связана). Сообщение рассматривается с позиции его элементов и структуры, содержания и способа кодирования. Каналами коммуникации, по Берло, являются пять органов чувств, по которым поступает информация. Модель ИСКП можно считать базовой при рассмотрении отдельных элементов коммуникационного процесса. Однако она обладает тем же недостатком, что и ряд моделей, описанных выше: она монологична, однонаправлена — ее нельзя считать полной без учета результата коммуникации и обратной связи.

Массовая коммуникация – процесс распространения информации при помощи технических средств на численно большие, рассредоточенные аудитории. Поток коммуникативных действий с целью реализации информативной функции, присвоения статуса общественным проблемам, личностям, организациям, укрепления социальных норм и наркотизации социума.

Бурное развитие средств массовой коммуникации в XX в. обусловило пристальный интерес ученых к всестороннему исследованию их деятельности. Существующие концепции места и роли массовой коммуникации в обществе многообразны.

1. Модель двухступенчатого потока информации. Последующие исследования привели к модификации данной теории и созданию концепции многоступенчатого потока информации, так как выяснилось, что «лидеры мнений» имеют в свою очередь собственных «лидеров мнений» и обращаются к ним за информацией.

2. Теория, получившая название «спираль тишины/молчания», развитая Э. Ноэлль-Нойманн, напоминает о «парадоксе голосования», согласно которому многие не участвуют в выборах, поскольку полагают, что их «голос» не является решающим. Так и в массовых коммуникациях: «популярным экспрессом» новостей и мнений становятся те, кто полагает, что они таковым являются, в то время как другие, не имеющие подобного предубеждения, «отмалчиваются». В такого рода ситуации возникают угрозы изоляции друг от друга общественного мнения и «политического класса». Поэтому возрастает роль средств массовой коммуникации как связующего их звена.

3. В русле выявления зависимости массовой коммуникации от более широкого социального окружения получила развитие теория диффузии инноваций. Теория диффузии (распространения) инноваций разрабатывалась Э. Роджерсом в 1960-е гг. в области связи и нашла применение в антропологии, социологии, политических исследованиях, маркетинге. Диффузия понимается как процесс, при котором новшество распространяется в обществе через коммуникационные каналы в течение определенного времени. Распространение инноваций может носить запланированный или самопроизвольный характер; в любом случает оно приводит к социальным изменениям (изменениям в структуре и функциях социальной системы). Эффективным инструментом распространения инноваций являются СМИ. Категория «инновации» многопланова: это может быть идея, практика или объект (цель), которые восприняты как новые; часто «технологическое новшество» — оборудование, программное обеспечение и т.п

Любая инновация проходит через 6 этапов: внимание, интерес, оценка, проверка, принятие, подтверждение.

По степени принятия новой идеи Эверет Роджерс предложил разделение публики на следующие пять типов:

1) инноваторы (2,5% аудитории) мобильны, легко схватывают новое до того, как оно признается всеми;

2) ранние принимающие (13,5% аудитории), они более интегрированы в местную социальную систему, среди них — наибольшее число лидеров мнений;

3) раннее большинство (34% аудитории) — принимают новое как раз перед тем, как это сделает средний гражданин, большую часть своей информации получают из уст предыдущей группы;

4) позднее большинство (34% аудитории) — это скептики, они принимают новую идею после того, как ее примет средний человек;

5) консерваторы (16% аудитории) — это те, кто с подозрением относятся ко всему новому, до них новая идея доходит в последнюю очередь.

4. Теория информационных барьеров разрабатывалась социологом и социальным психологом К. Левином, предложившим новый термин — «контролер», «привратник». Теория носит преимущественно прикладной характер и может быть отнесена к процессам выбора новостей. В ее основе лежит предположение, что прохождение информации по некоторым каналам коммуникации зависит от наличия в них «ворот» (аналог цензуры), которые в свою очередь управляются некими «контролерами». Привратником признается тот, кто контролирует поток новостей, может расширять, повторять или изымать информацию. Этот феномен распространяется на отбор новостей, который совершают редакторы СМИ. В этом отборе они основываются на собственных политических пристрастиях и фоновых ожиданиях.

Под коммуникативным барьером обычно понимается все то, что препятствует эффективной коммуникации и блокирует ее. Эта проблема очень важна, поскольку неудачная коммуникация может быть чревата серьезными неприятностями для ее участников по той простой причине, что переданная информация была принята не полностью, в искаженном виде или не принята вовсе.

В. Шепель выделяет шесть наиболее явных барьеров:

- дискомфорт физической среды, в условиях которой воспринимается сообщение;

- инерция включенности, т.е. озабоченность слушателя иными проблемами;

- антипатия к чужим мыслям, стереотипизированность сознания,амбициозность;

- языковый барьер — существенное различие словарного запаса, лексикона коммуникатора и коммуниканта;

- профессиональное неприятие — некомпетентное вторжение коммуникатора в профессиональную сферу коммуниканта;

- неприятие имиджа коммуникатора.

В литературе по психологии и коммуникативистике принято выделять четыре типа барьеров:

- фонетический — невыразительная быстрая или медленная речь, речь-скороговорка, акцент, речь с большим количеством звуков- паразитов и т.п.;

- семантический — различие в системах значений слов;

- стилистический — несоответствие стиля речи коммуникатора и ситуации общения или стиля общения и психологического состояния партнера по общению;

- логический — сложная, непонятная или неправильная логика рассуждений.

Данные классификации довольно точно, хотя и недостаточно полно, представляют различные группы факторов, препятствующих эффективной коммуникации. В качестве оснований классификации коммуникативных барьеров целесообразно выделить среду (внешние условия) коммуникации, технические средства коммуникации и самого человека как главного действующего лица любого коммуникативного акта.

Барьеры, обусловленные факторами среды. К ним относятся характеристики внешней физической среды, создающие дискомфортные условия передачи и восприятия информации:

- акустические помехи — шум в помещении или за окном, ремонтные работы, хлопанье дверей, звонки телефона и т.д. Их негативное влияние усиливается, если в помещении плохая акустика, а собеседник говорит слишком тихо или шепотом;

- отвлекающая окружающая обстановка — яркое солнце или, наоборот, тусклый свет, цвет стен в помещении, пейзаж за окном, картины, портреты, т.е. все то, что способно отвлечь внимание собеседников;

- температурные условия — слишком холодно или слишком жарко в помещении;

- погодные условия - дождь, ветер, высокое или низкое давление и т.д.

Технические барьеры. В технической литературе для их обозначения чаще всего используется понятие «шумы», введенное в научный оборот автором математической теории связи (коммуникации) К. Шенноном. Оно ассоциировалось с технологическими проблемами (например, с плохой телефонной связью или помехами в радиоэфире) и означало возмущения, не являющиеся частью сообщения, передаваемого источником. В современной коммуникативистике это понятие имеет более широкое значение, близкое по смыслу к коммуникативному барьеру, и включает все, что искажает (прерывает) передаваемый сигнал и в результате влияет на сообщение в целом.

К. Черри подробно рассматривает некоторые варианты технических шумов.

радиоканале могут возникать спорадические импульсные помехи от грозовых разрядов: щелчки и шумы могут вызываться электрическими возмущениями;

телевизионное изображение может искажаться помехами, вызванными системой зажигания автомобиля;

в неисправных телефонных линиях возникают перекрестные помехи, когда при разговоре может слышаться третий голос (эта ситуация напоминает беседу двух человек в шумной компании, также являющейся примером речевого канала, подверженного возмущениям из-за перекрестных помех от разговора других людей).

Наконец, можно выделить такие технические барьеры коммуникации, которые одновременно обусловлены и человеческим фактором:

неправильным использованием техники связи (отсутствие навыков работы с соответствующей техникой, ошибка в адресе электронной почты и т.п.);

неправильным выбором технического средства для передачи сообщения (например, попытка передать по телефону сообщение, адекватное восприятие которого требует использования аудиовизуальных средств, и др.).

На первый взгляд может показаться, что в мире современных технологий (спутниковой связи, компьютерной коммуникации, мобильных телефонов и др.) коммуникативные проблемы окончательно решены. В действительности новые технологии обеспечивают лишь новыми средствами связи, которые более компактны, действуют быстрее, надежнее, информации передают больше. Однако качество осуществляемой с их помощью коммуникации по-прежнему определяется самими людьми. Большинство барьеров коммуникации обусловлено человеком, ибо коммуникативные барьеры — это в первую очередь барьеры непонимания людьми друг друга.

«Человеческие» барьеры коммуникации. Как уже было отмечено, главная причина возникновения коммуникативных барьеров — сам человек. «Человеческие» барьеры коммуникации можно разделить на психофизиологические и социокультурные.

Психофизиологические барьеры.

Физиологические нарушения: нарушений артикуляции (нарушения логопедического характера — заикание, картавость и т.п.), нарушений фониатрического характера, связанных с голосовым аппаратом (афония, дисфония — полная или частичная потеря голоса вследствие, например, простудных заболеваний или ввиду несмыкания голосовых связок), глухоты, полной или частичной потери зрения, потери чувствительности кожи и т.д.

Психологические барьеры: индивидуальные, прежде всего характерологические, особенности личности. Так, интровертированность часто оказывается социально-психологическим барьером в ситуации, которая требует быстрого психологического переключения внимания с одного контакта на другой. Нервное напряжение, которое может привести к эмоциональному срыву, скованности мысли, неспособности решить даже простые задачи, к провалам в памяти, неадекватности восприятия и реагирования на действия других людей, речевым аномалиям и т.п. Психические состояния (индифферентность, безразличие, апатия и даже депрессия) и психические свойства личности (замкнутость, излишняя застенчивость, повышенная впечатлительность, стыдливость).

Социокультурные барьеры. Люди являются представителями той или иной нации, этноса, класса, социальной группы, религиозной конфессии, профессионального сообщества, демографической группы и т.д. Все это и порождает их социокультурные различия, обусловленные принадлежностью к тому или иному языковому, этническому, культурному, профессиональному и другому сообществу или ряду сообществ одновременно. Целая группа факторов, тесно связанных друг с другом, способна существенно затруднить общение.

Представители различных культур могут столкнуться с серьезными коммуникативными проблемами, связанными с несовпадением, а порой и конфликтом норм, ценностей, стереотипов сознания и поведения. Это несовпадение порождает культурные барьеры коммуникации. Наиболее очевидные среди них — лингвистические и семантические барьеры. Они возникают из-за языковых различий: люди могут общаться на разных языках.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 4092; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!