КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Молочной железы

|

|

|

|

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ И СТРОЕНИИ

Практический опыт клинического патолога свидетельствует о том, что диагностические трудности и связанные с ними ошибки при распознавании патологических процессов в молочной железе нередко обусловлены недостаточным знанием нормального строения этого органа. Из этого следует, что достоверность заключения патогистолога (клинического патолога) в значительной степени определяется полнотой его осведомленности о вариантах возрастных и индивидуальных особенностей молочной железы.

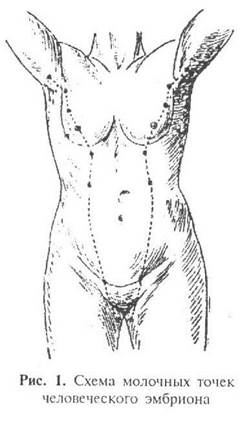

Молочная железа развивается из полипотентных клеток, базального слоя кожи плода. На 2-3-м месяцах внутриутробной жизни в эпидермисе возникают очаги гиперплазии базальных клеток (молочные точки). Таких очагов формируется по 8 с каждой стороны, и локализуются они по, так называемым молочным линиям, идущим симметрично от подмышечных впадин до паховых сгибов (рис. 1).  В дальнейшем ходе эмбриогенеза все молочные точки, за исключением четвертой пары, регрессируют. Четвертая пара точек сохраняется, и из них развиваются молочные железы. Об этом эпизоде эмбрионального развития необходимо помнить, так как впоследствии он может иметь клиническое значение. Иногда в какой-либо одной или нескольких молочных точках может продолжиться эволюция молочной железы, в результате чего формируется дополнительный порочно развитый орган (полимастия). Такой порок развития очень медленно увеличивается в объеме и иногда лишь в зрелом возрасте достигает 2-3 см, т.е. становится пальпаторно определяемым. Располагаясь под кожей, такой узел может стать источником ошибки, симулируя новообразование. Крайне редко в зоне такого узла может сформироваться сосок (полителия).

В дальнейшем ходе эмбриогенеза все молочные точки, за исключением четвертой пары, регрессируют. Четвертая пара точек сохраняется, и из них развиваются молочные железы. Об этом эпизоде эмбрионального развития необходимо помнить, так как впоследствии он может иметь клиническое значение. Иногда в какой-либо одной или нескольких молочных точках может продолжиться эволюция молочной железы, в результате чего формируется дополнительный порочно развитый орган (полимастия). Такой порок развития очень медленно увеличивается в объеме и иногда лишь в зрелом возрасте достигает 2-3 см, т.е. становится пальпаторно определяемым. Располагаясь под кожей, такой узел может стать источником ошибки, симулируя новообразование. Крайне редко в зоне такого узла может сформироваться сосок (полителия).

При нормальном эмбриогенезе на 5-м месяце развития плода из двух сохранившихся молочных точек начинают пролиферировать эпителиальные тяжи, которые погружаются в подкожную жировую ткань. На 6-7-м месяце внутриутробной жизни в этих эпителиальных тяжах появляются просветы, в результате чего образуются трубчатые структуры. В это же время формируется сосок, в который открываются образовавшиеся трубочки.

У детей обоего пола молочные железы имеют одинаковое строение. Они представляют собой небольшие округлые подкожные образования, состоящие из волокнистой фиброзной и жировой ткани, куда заключены железистые трубочки (протоки). Они идут в направлении соска, в основании которого сливаются, в синусы. Последние через короткие выводные протоки открываются на поверхности соска. Протоки и синусы выстланы однослойным кубическим эпителием, и только наружная часть выводных протоков выстлана многослойным плоским эпителием. Таким образом, молочные железы мальчиков и девочек имеют одинаковое трубчатое строение.

Характерные особенности имеют молочные железы в период новорожденности. В этом периоде материнские гормоны еще сохраняются в организме ребенка и оказывают влияние на его молочные железы, в результате чего последние приходят в активное состояние. Такое состояние обозначается как мастит новорожденных. Клинически он проявляется некоторым набуханием молочных желез, которое нередко сопровождается выделением секрета из соска. При микроскопическом исследовании видно, что изменения касаются как паренхимы, так и стромы

органа, т. е. его эпителиального и соединительнотканного компонентов. Протоки представляются слегка расширенными, а выстилающие их эпителиальные клетки демонстрируют признаки секреции. В просветах железистых трубочек определяется эозинофильный секрет. Строма молочной железы, непосредственно окружающая протоки, становится отечной и содержит повышенное количество клеточных элементов - лимфоцитов, плазматических клеток, макрофагов. Иногда можно наблюдать повышенное количество кровеносных сосудов и их неравномерное кровенаполнение. Выявление мастита новорожденных может иметь практическое значение при судебно-медицинских экспертизах для решения вопросов определения возраста, времени смерти ребенка и т.д.

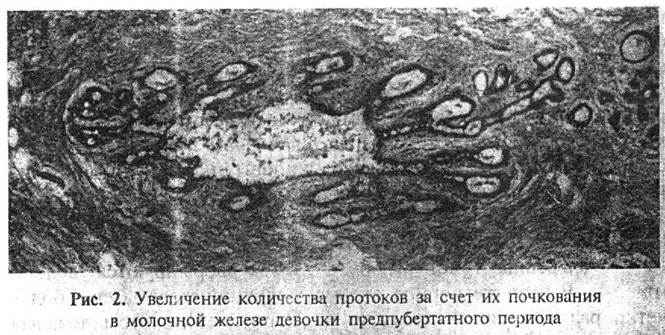

До пубертатного периода молочные железы мальчиков и девочек продолжают сохранять одинаковое строение. Лишь в возрасте 10-12 лет в молочных железах девочек в связи с дифференцировкой фолликулярного аппарата яичников, начинается незначительное увеличение количества протоков за счет их почкования (рис. 2). Одновременно разрастается окружающая протоки соединительная ткань, которая составляет основную массу органа. В пубертатном периоде строма молочной железы отчетливо дифференцируется на так называемую, ложевую и опорную. Ложевая строма располагается непосредственно вокруг протоков и имеет характерное строение. Она тонковолокнистая, бледно окрашивается эозином, отечная, содержит много мукоидных веществ, богата клеточными элементами - фибробластами, лимфоцитами, плазматическими клетками, макрофагами. Опорная строма составляет всю основную часть соединительной ткани молочной железы и представлена грубыми коллагеновыми волокнами, хорошо прокрашивающимися эозином. Клеточных элементов в опорной строме содержится мало. В ней всегда имеется большее или меньшее количество жировых клеток, которые никогда не определяются в ложевой строме.

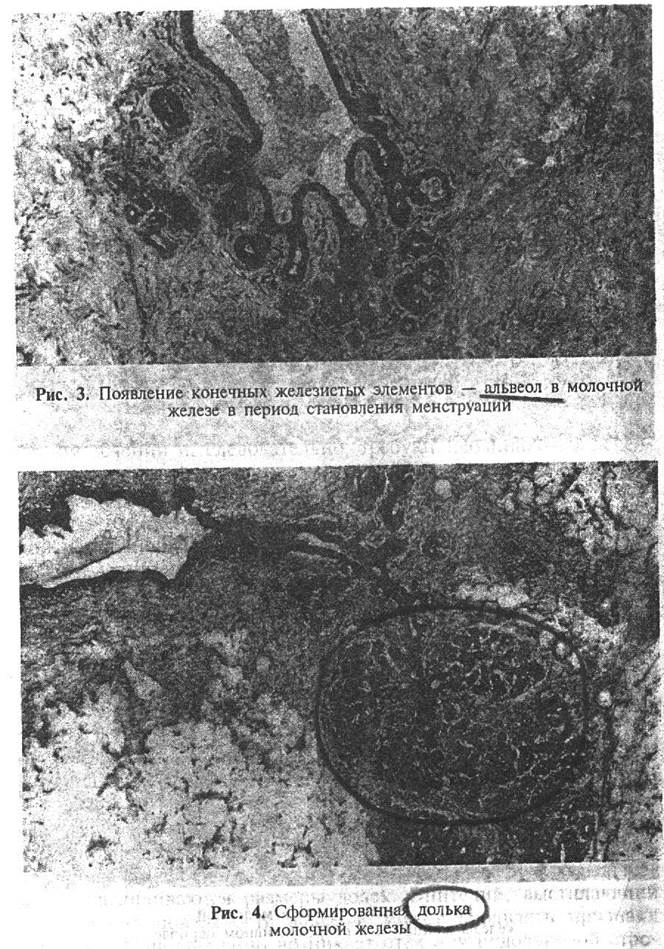

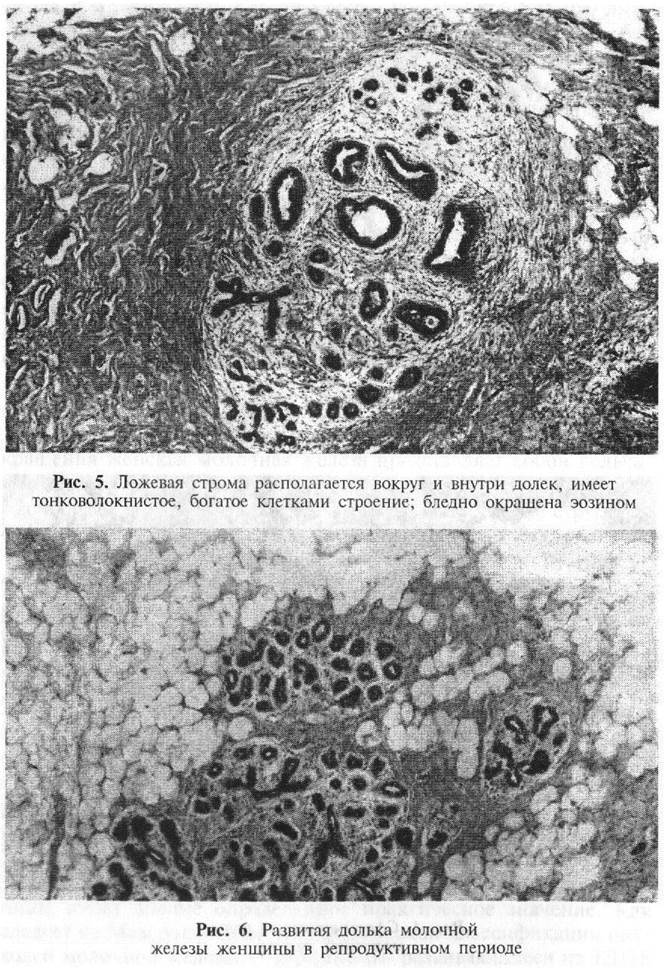

В период появления у девочек менструаций на концах разветвляющихся протоков развиваются конечные жедезистые элементы - альвеолы (рис. 3), из которых формируются дольки (рис. 4). В этот же период строма молочной железы еще более четко разделяется на ложевую и опорную. При этом ложевая строма локализуется исключителъно вокруг и внутри долек (рис. 5). Дольки, появившиеся с наступлением менструаций (рис. 6), не исчезают на протяжении всего репродуктивного периода.

С периода установления менструаций и вплоть до их прекращения женская молочная железа представляет собой дольчатую альвеолярно-трубчатую структуру с хорошо развитой и четко различимой ложевой и опорной стромой. Железистые структуры состоят из множества долек, каждая из которых построена из значительного количества конечных альвеолярных пузырьков, соединенных мелкими внутридольковыми протоками. Долька и мелкие терминальные вне- и внутридольковые протоки представляют собой морфофункциональную единицу молочной железы, обозначенную как терминальная долъково-протоковая единица – ТПДЕ. Последняя является секреторной частью молочной железы. ТДПЕ открывается в другую морфофункциональную единицу органа - систему крупных выводных протоков - субсегментарных, сегментарных и общих (рис. 7); устья последних открываются на поверхности соска. Расширения между сегментарными и общими протоками называются молочными синусами. Всего на поверхности соска открывается 25-30 протоков.

Деление молочной железы на две морфофункциональные единицы имеет вполне определенное практическое значение. Как следует из Международной гистологической классификации опухолей молочной железы — карциномы, развивающиеся из ТДПЕ и возникающие в крупных протоках, имеют различия в клиническом течении и, следовательно, требуют неодинаковых лечебных мероприятий.

Просветы альвеол долек, мелких и крупных протоков выстланы 1-2 слоями кубического эпителия. Между базальной мембраной и эпителием располагается слой веретенообразных миоэпителиальных клеток; их длинник располагается по периметру железы. Иногда среди них можно видеть единичные крупные круглые клетки со светлой или оптически пустой цитоплазмой. Единого мнения о происхождении этих клеток нет; однако наиболее популярна гипотеза, что эти клетки - предшественники зрелых миоэпителиальных клеточных элементов. Устья общих протоков выстланы многослойным плоским эпителием.

В репродуктивном периоде женская молочная железа является гормонально зависимым органом. Это проявляется в том, что ее строение меняется в разные фазы менструального цикла. Такие циклические изменения касаются, прежде всего, долек молочной железы. В предменструальном периоде альвеолы долек увеличиваются в объеме, в них появляется просвет, соответственно увеличиваются размеры долек. Эпителий, выстилающей внутреннюю поверхность альвеол, может проявлять признаки секреции. Одновременно возникает отек внутридольковой стромы и повышается содержание в ней клеточных элементов (фибробластов с овальными светлыми ядрами, лимфоцитов, плазмоцитов). После менструации эпителий утрачивает признаки секреции и исчезает отек внутридольковой (ложевой) стромы. В последней уменьшается количество клеточных элементов.

Функциональная связь молочных желез с половой сферой особенно наглядно проявляется во время беременности и лактации. К 8-12 нед беременности начинается разрастание мелких протоков, на концах которых появляются множественные альвеолярные пузырьки, т.е. идет формирование многочисленных новых функционально активных элементов - долек. В этот период альвеолы долек еще лишены просвета и выстланы мелким кубическим эпителием и миоэпителиальными клетками. Протоки имеют хорошо выраженный просвет и выстланы аналогичными клетками.

Процесс образования новых долек продолжается на протяжении всего периода беременности, к моменту нормальных срочных родов молочная железа состоит из массы крупных долек разделенных узкими прослойками соединительной ткани (рис. 8). Внутридольковая соединительная ткань и миоэпителиальные клетки утрачиваются и альвеолы тесно прилежат друг к другу. Цитоплазма эпителиальных клеток увеличивается в объеме, становится светлой, эозинофильной. Ядра клеток смещаются к основанию, а в апикальных концах клеток эпителия можно видеть накопление жировых капель. В просветах альвеол и протоков скапливается гомогенная эозинофилъная масса с каплями жира. Нередко в этой массе выявляется значительное количество клеточных элементов (лимфоцитов, макрофагов, слущенных эпителиальных клеток). Такая картина наблюдается не во всех дольках молочной железы - ряд долек в период лактации пребывает в неактивном спавшемся состоянии. Это свидетельствует о том, что секреция происходит не одновременно во всех дольках, а имеется физиологическое чередование их функции или существует некоторый резерв долек, не участвующих постоянно в лактации.

К 7 мес нормально протекающего вскармливания в дольках молочной железы возникают атрофические процессы. Дольки уменьшаются в размерах, объем альвеол тоже становится меньше, а их просветы спадаются, появляются миоэпителиальные клетки и внутридольковая соединительная ткань, разделяющая альвеолы. Соединительнотканные прослойки между дольками становятся шире.

После прекращения менструаций начинается следующий период морфофункциональной перестройки молочных желез. Постепенно исчезают альвеолы долек, эпителий которых подвергается атрофии. Соответственно угасанию функции, яичников теряется разница в строении ложевой и опорной стромы. В опорной строме нарастают дистрофические изменения коллагеновых волокон (утолщение, слияние, неравномерное окрашивание) и увеличивается количество жировых клеток.

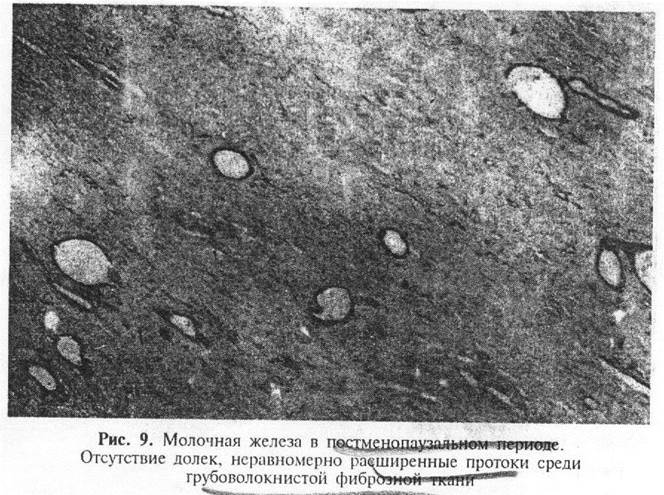

У старых женщин (через 10-15 лет после наступления климакса) альвеолярных элементов совсем мало. Железистые структуры представлены только протоками (рис. 9). Одни из них с суженными, иногда польностью спавшимися просветами, другие протоки, наоборот, растянуты, нередко, кистозно растянуты. Такое кистевидное расширение протоков является возрастным физиологическим изменением и его не следует путать с проявлениями фиброкистозной болезни.

Необходимо напомнить, что приведенное выше описание морфофункциональных особенностей молочных желез, в значительной степени, носит схематический характер. В действительности даже внутри возрастных групп не всегда наблюдаются строго повторяющиеся картины строения. Варианты, в частности, могут касаться количества и величины долек. Так, у женщин одного и того же возраста (например, 25-26 лет) можно наблюдать различное строение молочных желез: у одной хорошее развитие желез с крупными многочисленными дольками, у другой - почти полное отсутствие таковых. Кроме того, в разных участках молочной железы дольки могут быть в разных морфофункциональных состояниях.

В нормальных молочных железах могут быть выявлены другие структуры, не укладывающиеся в описанную выше схему строения. Значительная часть из них не имеет клинического значения, а многие даже не имеют названия. Однако знать об их существовании необходимо, так как они могут симулировать болезненные процессы и, прежде всего, фиброкистозную болезнь.

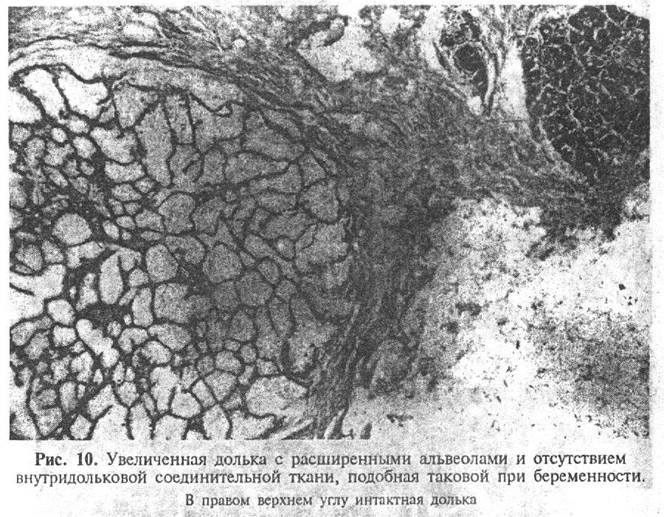

Одна из таких находок состоит в том, что одна или несколько долек претерпевают изменения, подобные таковым при беременности. Долька при этом резко увеличивается в размерах; просветы альвеол расширяются. Внутридольковая соединительная ткань редуцируется (рис. 10). Клетки эпителиальной выстилки альвеол становятся крупными, с хорошо выраженной эозинофильной цитоплазмой. Вся остальная ткань молочной железы остается без изменений. Каких-либо эндогенных или экзогенных гормональных воздействий при этом установить не удается.

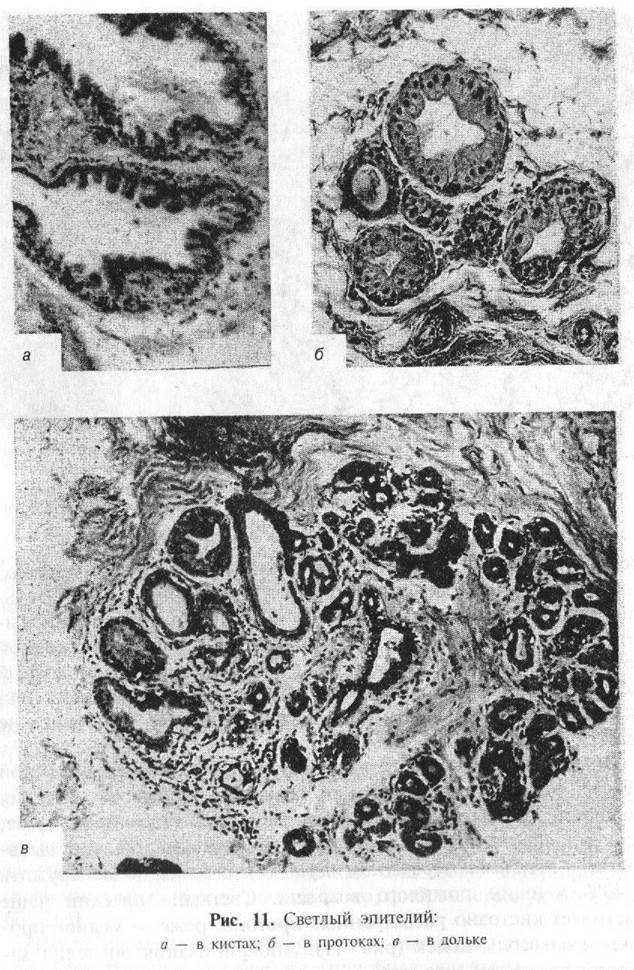

Другая структура, часто выявляемая в нормальной молочной железе, это очаги превращения обычного «темного» эпителия молочной железы в крупные «светлые клетки» (эозинофильные, апокринизированные). Такой эпителий обычно выявляется в преклимактерическом периоде и его можно обнаружить у 40% женщин пожилого возраста. Светлый эпителий чаще выстилает кистозно расширенные протоки, реже - мелкие протоки и альвеолы долек (рис. 11). Апокринизация эпителия характеризуется тем, что клетки, выстилающие железистые структуры, резко увеличиваются в объеме (в 4-5 раз по сравнению с обычными клетками). Форма эозинофильного эпителия обычно кубическая, иногда низкая цилиндрическая или полигональная. Ядра крупные, округлые, располагаются в основном по центру, иногда несколько смещены. Как правило, имеется 1-2 четко очерченных крупных ядрышка. Цитоплазма светлая, хорошо выраженная, содержит мелкие гранулы. В апикальных частях клеток можно видеть вздутия наподобие розеток.

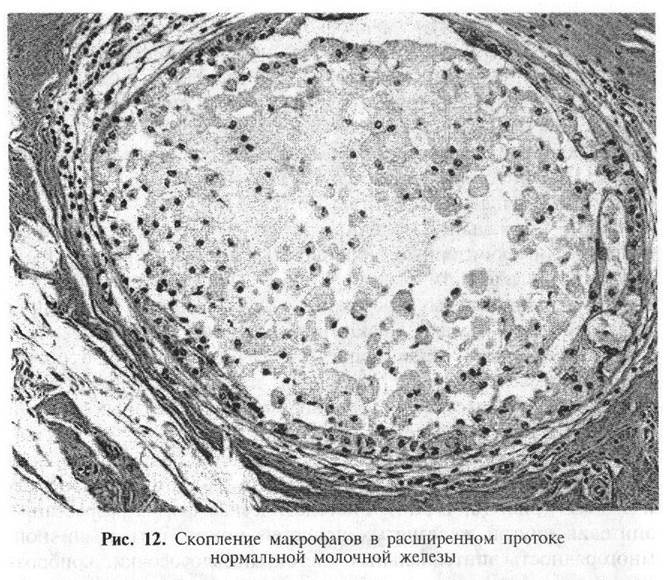

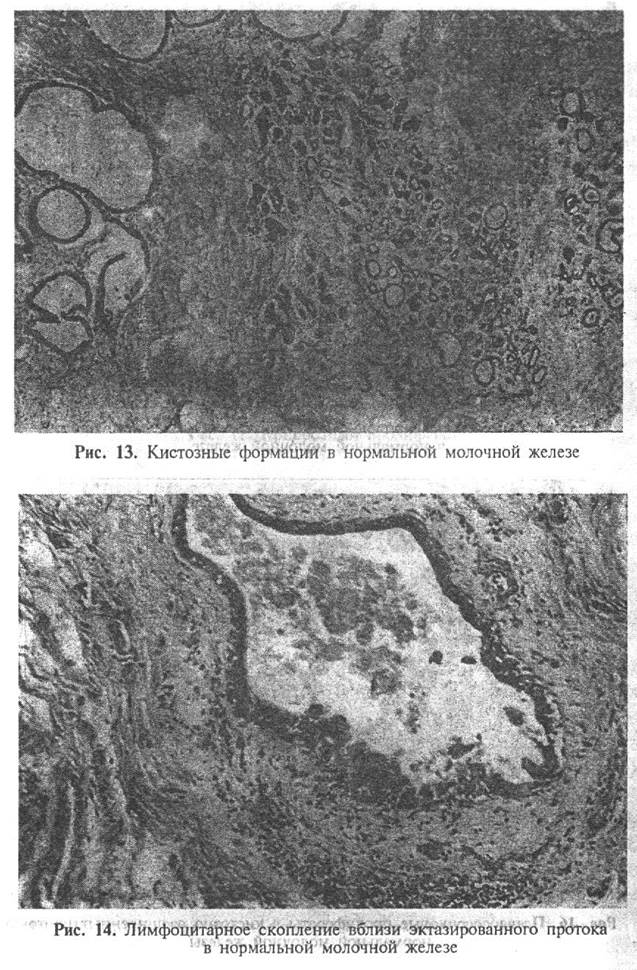

В отдельных кистозно-расширенных протоках в ряде случаев можно наблюдать скопления макрофагов (рис. 12). Это крупные клетки, имеющие округлую, овальную, реже удлиненную форму. Цитоплазма их хорошо, выражена и содержит эозинофильную зернистость и множество мелких вакуолей. Ядра макрофагов мелкие, мономорфные, с равномерным распределением хроматина. Кисты, определяемые макроскопически, можно видеть в молочных железах 10% женщин. Обычно в нормальных железах кисты единичные и их диаметр не превышает 0,5 см. Наиболее часто кисты определяются в климактерическом и постклимактерическом периодах. Микроскопически определяемые кистозные расширения протоков определяются значительно чаще (рис. 13). Они обнаруживаются во всех возрастных группах, и частота их выявления достигает 70%.

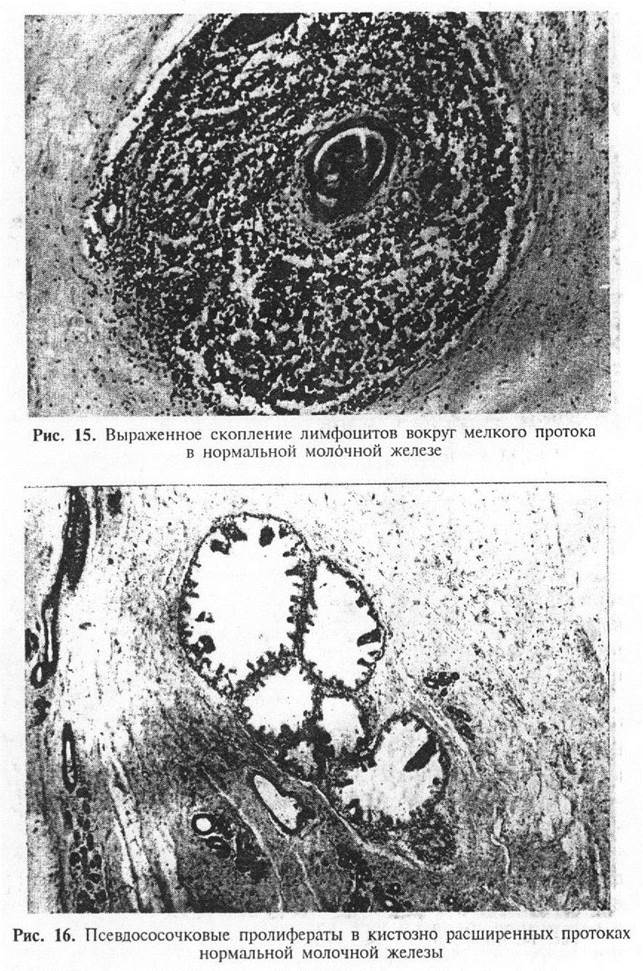

В 25% нормальных молочных желез выявляются единичные очаговые лимфоцитарные инфильтраты, иногда с примесью малочисленных плазматических клеток. Обычно они локализуются вблизи эктазированных протоков (рис. 14). Иногда лимфоциты циркулярно охватывают мелкие протоки (рис. 15).

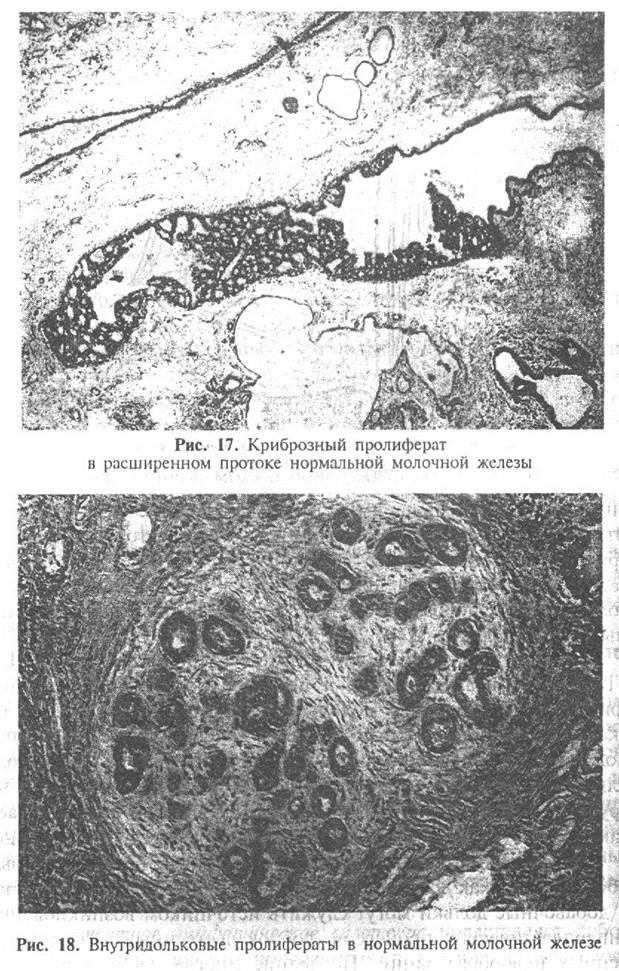

У части женщин в нормальных молочных железах определяется очаговая интраканаликулярная пролиферация эпителия. Последняя встречается в 12,9% нормальных молочных желез и наиболее часто выявляется у женщин в возрасте 41-85 лет. Обычно интраканаликулярные разрастания обнаруживаются в кистах и протоках (73%), реже в дольках (6,2%), иногда в протоках и дольках (рис. 16, 17, 18). Гистологическая форма разрастаний эпителия внутри железистых полостей может быть различной: многорядность эпителиальных клеток, псевдососочки, криброзные и солидные клеточные скопления.

В строме молочной железы всегда определяются нервные стволы. В поверхностных отделах железы нередко имеются тельца Фатер-Пачини, которые являются чувствительными нервными окончаниями и представлены правильными концентрическими слоями тонких фибриллярных пластин.

Кожа, покрывающая молочную железу, не имеет каких-либо отличий от кожи других анатомических зон. Лишь кожа ареолы и соска имеет характерное строение. На поверхности ареолы имеются 15-20 небольших бугорков (бугорки Монтгомери), которые образованы скоплениями сальных желез. Выводные протоки сальных желез открываются на поверхности бугорков самостоятельно без связи с волосяными фолликулами. Эпидермис соска и ареолы имеет повышенное содержание меланина. Кроме того, в базальном слое эпидермиса, как правило, содержатся в большем или меньшем количестве крупные клетки со светлой цитоплазмой и небольшим центрально расположенным ядром. Эти клетки располагаются одиночно, на расстоянии друг от друга. Существует мнение, что они могут быть источником болезни Педжета. Дерма ареолы и соска представлена плотной волокнистой фиброзной тканью, в которую включены гладкомышечные волокна.

Молочная железа в зрелом возрасте расположена между II и VI ребрами, краем грудины и передней подмышечной линией (рис. 19). Иногда ткань молочной железы выходит за пределы указанных границ и распространяется в виде тяжа в направлении подмышечной впадины (подмышечный отросток), реже - в подключичную область (подключичный отросток), а иногда - на грудную стенку ниже субмаммарной складки. В ряде случаев такие отростки не имеют заметной связи с молочной железой и представляются самостоятельными уплотнениями, которые обозначаются как добавочная долька молочной железы. Отростки и добавочные дольки могут служить источником возникновения гиперпластических процессов, доброкачественных и злокачественных новообразований. Последние иногда необходимо дифференцировать с метастазом первичной опухоли молочной железы в соответствующую регионарную зону.

Топографические зоны молочной железы определяются следующим образом. Молочная железа ориентируется в отношении подмышечной области и делится при помощи условных перпендикулярных горизонтальной и вертикапьной линий, проходящих через сосок, на 4 квадранта: верхне-наружный; верхне-внутренний; нижне-наружный; нижне-внутренний. Отдельно выделяют центральную зону, включающую ареолу и сосок.

Молочная железа отделена от фасции грудной мышцы, на которой она расположена, и от кожного покрова хорошо выраженным жировым слоем. Последний отсутствует лишь в ареолярной зоне. Однако граница между тканью молочной железы и окружающим ее слоем жировой клетчатки не всегда четко определяется. Иногда можно обнаружить дольки молочной железы вблизи грудной фасции, непосредственно под кожным покровом или в зоне ареолы.

Знание особенностей строения лимфатической системы молочной железы приобретает особое значение для понимания основных путей распространения карциномы и роли некоторых важных прогностических факторов.

Внутриорганные лимфатические сосуды состоят из двух сплетений - глубокого и поверхностного. Глубокие начинается в виде капилляров на уровне долек и начала мелких выводных протоков. Лимфатические капилляры следуют параллельно протокам и так же, как выводные протоки, сливаясь между собой, увеличиваются в диаметре. Лимфатические сосуды, идущие из глубины ткани молочной железы, открываются в околоареолярный лимфатический синус (коллектор). Между глубокими лимфатическими сосудами имеются немногочисленные поперечные анастомозы, через которые осуществляется внутриорганное метастазирование.

Поверхностное лимфатическое сплетение представляет собой густую сеть сосудов, расположенных в поверхностных слоях молочном железы. Поверхностное сплетение так же, как и глубокая лимфатическая сеть, открывается в околоареолярный коллектор. Таким образом, через околоареолярный коллектор проходит преобладающая часть лимфы, опекающей от молочной железы. Из него лимфа по приводящим сосудам попадает в регионарные лимфатические узлы.

Необходимо отметить, что поверхностное лимфатическое сплетение и околоареолярный синус имеют множество анастомозов с лимфатической сетью кожи молочной железы. Строение лимфатической сосудистой сети молочной железы объясняет некоторые особенности клинического течения при различной локализации рака в молочной железе. В частности, связанные с кожей и локализующиеся в параареолярной зоне карциномы характеризуются высокой вероятностью метастазирования в регионарные лимфатические узлы, а такая локализация опухоли является неблагоприятным прогностическим признаком.

Существует несколько путей оттока лимфы от молочной железы. Основным путем оттока лимфы служит подмышечный, представленный несколькими лимфатическими сосудами, которые начинаются от околоареолярного коллектора, идут по наружному краю молочной железы и вступают в подмышечные лимфатические узлы. Число последних достигает, в среднем, 10-25 узлов и они являются первым барьером на пути опухолевых клеток, которые с током лимфы центробежно распространяются от первичного очага.

Не менее важным путем оттока служит подключичный, по которому лимфа отводится, преимущественно, от верхних квадрантов молочной железы к подключичной группе лимфатических узлов непосредственно или же через лимфатические узлы, расположенные между большой и малой грудными мышцами (лимфатические узлы Роттера). Подключичные лимфатические узлы располагаются между медиальным краем малой грудной мышцы и ключицей.

Парастернальный путь представлен лимфатическими сосудами, исходящими из глубоких отделов внутренних квадрантов молочной железы и впадающими в парастернальные лимфатические узлы. Последние располагаются между межреберными мышцами и внутригрудной фасцией в I-V межреберьях. Число таких узлов составляет, в среднем, 3-8 с каждой стороны. При блокаде основного (подмышечного) пути лимфа может быть направлена в парастернальные лимфатические узлы через анастомозы из любого квадранта молочной железы.

К числу дополнительных лимфатических узлов, принимающих лимфу от молочной железы, относятся следующие:

1. Передние грудные лимфатические узлы, располагающиеся под наружным краем большой грудной мышцы на уровне II-IV ребер. Ближайший из этих узлов к верхне-наружному квадранту молочной железы, известный под названием узла Соргиуса, нередко оказывается пораженным метастазом рака молочной железы.

2. Подлопаточные лимфатические узлы, лежащие на задней стенке подмышечной впадины, очень редко поражаются метастазом карциномы молочной железы.

3. Межпекторальные лимфатические узлы (лимфатические узлы Роттера), находящиеся между большой и малой грудными мышцами, крайне редко бывают вовлечены в процесс при злокачественных опухолях молочной железы.

4. Надключичные лимфатические узлы располагаются позади и снаружи от грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Необходимо подчеркнуть, что нет непосредственной прямой связи этой группы лимфатических узлов с молочной железой. Существует система лимфатических сосудов, соединяющая подмышечную и подключичную группы лимфатических узлов с надключичной группой. На пути лимфатических сосудов от подмышечных и подключичных лимфатических узлов к надключичным лежит крупный надключичный узел, обычно первый поражаемый метастазом. Это, так называемый, «сигнальный» узел (узел Труазье).

К числу редких путей оттока лимфы от молочной железы относятся медиастинальный, перекрестный (в направлении контралатеральных подмышечных лимфатических узлов и молочной железы) и эпигастральный. Эпигастральный путь в редких случаях может связывать нижние отделы молочной железы через сеть анастомозов с лимфатическими сосудами связок печени, по которым может проходить метастазирование в печень, по брюшине, в забрюшинные и паховые лимфатические узлы, в яичники.

Кровоснабжение молочной железы осуществляется ветвями внутренней грудной и подмышечном артерий. Вены молочной железы сопровождают артерии и широко анастомозируют с венами ближайших анатомических зон.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 6095; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!