КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теория вопроса

|

|

|

|

МОТИВЫ И МОТИВАЦИЯ

Понятия мотива, мотивации, потребностей, как и многие другие, рассматриваемые в этом томе, являются для социологии пограничными. Она их с удовольствием делит с психологией, которая знает о затронутой теме гораздо больше, чем социология. Но раз уж нам приходится говорить о человеке, индивиде и личности, то обойти стороной проблему мотивов и потребностей нам никак не удастся.

Не узурпируя чисто психологическую проблематику и не объявляя ее своей территорией, социолог, поскольку он является представителем интегральной науки, стремится, во-первых, рассмотреть мотивы и потребности под социологическим углом зрения, во-вторых, включить чисто или узкопсихологические понятия в более общую социальную картину мира с тем, чтобы поведение человека представить во всей мыслимой и доступной ему полноте.

Правда, признаемся сразу, задача эта не из легких. Мотивация, потребности и удовлетворенность (не говоря уже о десятке других, тесно связанных с ними понятий, например экспектациях и установках) — дорога наезженная. Чтобы убедиться в этом, стоит заглянуть в темы курсовых и дипломных работ, а также кандидатских диссертаций тех, кто специализируется по социологии менеджмента и организаций: более 50% тем непременно связаны с мотивационной проблематикой.

В зарубежной литературе дела обстоят аналогичным образом: количество новых теорий и дефиниций, эмпирических исследований и экспериментов растет с каждым годом. Накопленный багаж знаний представляет такую разноликую мозаику, что, взявшись за его изучение, почти невозможно получить систематическое и целостное представление о предмете.

Термины «мотив» и «мотивация» употребляют по отношению к миру людей, миру животных, всемирной истории (мотивы войны), культуре, технике, окружающему миру. Психологи называют мотивом самые разные,

подчас не имеющие между собой ничего общего, явления: представления и идеи, чувства и переживания (Л.И. Божович, 1968), потребности и влечения, побуждения и склонности (X. Хекхаузен, 1986), желания и хотения, привычки, мысли и чувство долга (П.А. Рудик, 1967), морально-политические установки и помыслы (А.Г. Ковалев, 1969), психические процессы, состояния и свойства личности (К.К. Платонов, 1986), предметы внешнего мира (А.Н. Леонтьев, 1971, 1975), установки (А. Маслоу, 1954) и даже условия существования (В.К. Вилюнас, 1990). В ряде работ «мотив» рассматривается только как интеллектуальный продукт мозговой деятельности. Так, Ж. Годфруа (1994) пишет, что «мотив» — это соображение, по которому субъект должен действовать. Еще более резко говорит X. Хекхаузен (1986): это лишь «конструкт мышления», т.е. теоретическое построение, а не реально существующий психологический феномен. Он пишет, что в действительности никаких «мотивов» не существует, они не наблюдаемы не  посредственно и поэтому не могут быть представлены как факты действительности. Они лишь условные, облегчающие понимание вспомогательные конструкты нашего мышления, вставляемые в схему объяснения действия между наблюдаемыми исходными обстоятельствами и последующими актами поведения. Врачи ставят даже такой диагноз, как «немотивированные головные боли», очевидно, полагая, что мотив — это любая причина любого явления. Любая причина поступка исторического или экономического развития человечества называется мотивом1.

посредственно и поэтому не могут быть представлены как факты действительности. Они лишь условные, облегчающие понимание вспомогательные конструкты нашего мышления, вставляемые в схему объяснения действия между наблюдаемыми исходными обстоятельствами и последующими актами поведения. Врачи ставят даже такой диагноз, как «немотивированные головные боли», очевидно, полагая, что мотив — это любая причина любого явления. Любая причина поступка исторического или экономического развития человечества называется мотивом1.

В обиходе, электронных и бумажных СМИ в ходу такие выражения, как песенный мотив, мотив «горбатого человечка», литературные мотивы, мотив денег, мотив Венеции, мотив камней, карандашные мотивы, мотив скачки, мотив расщепленного «Я», швейцарские мотивы, национальные мотивы, чеховские мотивы, библейские мотивы, мотивы личности, декоративный мотив, незабытый мотив, знакомый мотив, хрупкий мотив и т.д. Как видим, это слово активно используют музыканты, писатели и поэты, художники и декораторы, туристы и влюбленные. Естественно, каждый из них вносит дополнительные значения и оттенки.

Психологические словари толкуют мотив приблизительно так: мотив (от лат. moveo — двигаю) — материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в виде специфических переживаний, характеризующихся либо положительными эмоциями от ожидания достижения данного предмета, либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения. А мотивация — теоретический конструкт, обозначающий материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности.

Не случайно в 1981 г. Д. Дьюсбери с сожалением пришлось констатировать, что понятие «мотивация» используется обычно как мусорная корзина для разного рода факторов, природа которых недостаточно ясна. А классик отечественной психологии А.Н. Леонтьев писал, что работы по проблеме

Трудности в изучении мотивации и мотивов человека (http://socioego.ru).

мотивации почти не поддаются систематизации, — до такой степени различны те понятия, по поводу которых употребляется термин «мотив».

Исследование мотивов интересовало ученых в связи с выяснением причин и логики человеческих поступков. Одно дело, когда им руководят стихийные, неосознаваемые и малоконтролируемые потребности, идущие откуда-то из глубин подсознательного. Они царствуют над нами как слепая побудительная сила, которую мы не всегда способны обуздать своим разумом, например, сексуальные потребности, чувство голода, привязанность к сообществу людей. Это общеродовые страсти, принадлежащие Homo sapiens как таковому. Они не отличают нас друг от друга. Мы им принадлежим всем своим существом.

Совсем иное дело мотивы. Почему гражданин Н. уклонился от налогов, когда совершенно спокойно мог их заплатить и не иметь неприятностей с законом? Почему гражданка X. изменила своему богатому мужу и обрекла себя на материальную нужду? Эти и множество других вопросов мы задаем, когда стремимся выяснить, почему этот человек повел себя не так как другие. Мотивы поведения индивидуализируют нас, ибо у каждого они свои, непохожие на других.

И хотя мотивы тоже не всегда поддаются рассудочному контролю, в них разумная составляющая гораздо выше. Совокупность самих мотивов и их обоснования составляет сложнейший комплекс поведения, который мы называем мотивацией. Таким образом, мотив — это элемент, а мотивация — совокупность элементов. Потребности — аффективные побудительные силы, а мотивы — рациональные схемы причины действия человека, в которых разум и чувства находятся в определенной пропорции.

Мотив — это то, что вызывает определенные действия человека, его внутренние и внешние движущие силы. Мотив определяет, что и как надо делать для удовлетворения потребностей человека. Мотивы поддаются осознанию, и человек может воздействовать на них, усиливая или приглушая их действие, а в некоторых случаях устраняя их из своих движущих сил.

Если мы умеем соизмерять свои желания со своими возможностями, то схему для таких разумных индивидов придется несколько изменить. В дополнение к уже существующим переменным надо ввести две новые, а именно ожидания (экспектации) и соответствие {availability). Английский термин можно еще перевести как пригодность, полезность, перспективность, эксплуатационная готовность. Суть второй переменной в том, чтобы привести в соответствие наши потребности с ограниченными возможностями, которыми мы располагаем, либо теми ограничениями, которые накладывают на наши действия объективные обстоятельства. Это также субъективная переменная, ибо она определяется с помощью того, как доступные цели, которые могут удовлетворить данную потребность, воспринимаются индивидом. Кому-то сильно захотелось читать, но свет в доме отключили. Внешнее препятствие ввергает нас в состояние фрустрации. Выход один — переключиться на другую деятельность, скажем, уснуть, выйти на прогулку или отправиться в гости.

Таким образом, человек действует согласно способу, каким он воспринимает реальность, а не на основе реальности как таковой (рис. 40).

В качестве ограничителя удовлетворения потребностей могут выступить также наш прошлый жизненный опыт и система моральных ценностей.

Рис. 40. Расширенная диаграмма мотивационной ситуации2

В первом случае мы ведем себя тем или иным способом как бы автоматически, не задумываясь. За нас все делает накопленный багаж привычек. Во втором — мы мучительно боремся с самим собой, отдавая предпочтение одной модели поведения, а не другой. Предположим, нам очень хочется есть, мы находимся на рынке. Купить чебурек в местном ларьке нам не позволяет прежний негативный опыт: в прошлом году уже отравились. Вторая ситуация — удовлетворение карьерных потребностей. Какой деятельностью заняться после вуза — привлекательным, но малооплачиваемым преподаванием или малым предпринимательством, которое наверняка столкнет вас с криминальным миром. Подставляя на рис 40 в верхний левый квадрат вместо «ожидание» новые переменные — жизненный опыт и моральные ценности, — мы получим новые объяснительные модели.

Мотивом принято считать любую побудительную силу поведения, скрывающуюся внутри нас. Мотивы — побудительные причины поведения и действий человека, возникающие под воздействием его потребностей и интересов, представляющие собой образ желаемого человеком блага, которое придет на смену потребностей при условии, если будут выполнены определенные трудовые действия.

Кроме мотивов на поведение в большой степени влияют потребности человека. Потребности — это нужда в чем-то, объективно необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития организма, личности и социальной группы. Различают биологические и социальные потребности.

Биологические потребности — это потребности в пище, воде, воздухе, продолжении рода, жилище и другие, необходимые для поддержания организма в нормальном жизнедеятельном состоянии. Социальные потребности — это потребности принадлежать к роду, национальности, социальной группе, самовыражаться, строить свою карьеру, быть признанным и прочее. Потребности находятся в динамическом развитии и имеют тенденцию к росту как для отдельного человека, так и для общества в целом.

Поведение может измениться, если существующая потребность усиливается и становится доминирующим мотивом. Сила таких потребностей проявляется циклическим образом. Например, потребность в еде снова возникает со временем, несмотря на то, как хорошо вы ее удовлетворили в настоящий момент. Под воздействием условий этот циклический образец

Hersey P., Blanchard К. Management of organizational behavior. New Jersey, 1972. P. 20.

можно усилить или замедлить. Например, потребность в еде может усилиться под воздействием аромата столовой.

Человек имеет множество потребностей, в данный момент он может быть голоден, испытывать жажду или усталость, но потребность с высокой силой будет детерминировать то, что он делает. Например, он может есть, пить и спать в том порядке, который изображен на рис. 41. Все они цикличны во времени.

Активность, происходящая от высокой силы потребности, может быть в общем классифицирована по двум категориям — goal-directed activity and goal activity.

На первый взгляд, потребности, которые относятся к внутренним побудительным силам поведения, можно отождествить с мотивами, т.е. сделать два понятия синонимами. Многие так и поступают. В первой половине XX в. психологи поступали еще хуже: уравнивали мотивы с инстинктами, но, осознав неплодотворность такого подхода, свели их к потребностям. Правда, разграничили те и другие на две группы. У них получились первичные мотивы, соответствующие врожденным потребностям, и вторичные мотивы, соответствующие приобретенным. В результате сложилась традиция расширительной трактовки мотивов в психологии. К ним относили потребности и инстинкты, влечения и эмоции, установки и идеалы, короче, все, что побуждает.

Таким образом, расширительная трактовка мотива как выразителя потребностей или побуждений организма существует не только в обыденном, но и в научном словоупотреблении. Она оказалась малоплодотворной, и от нее вскоре пришлось отказаться. Дело в том, что мотивы несут в себе какую-то осмысленность, т.е. элементы рационального, которые психологи, сводившие мотивы то к примитивным потребностям, то к неосознаваемым инстинктам, к сожалению, не учитывали.

Большинство психологов согласны с выделением двух типов мотивации и соответствующих им двух типов поведения: 1) внешней мотивации {extrinsic motivation) и, соответственно, внешне мотивированного поведения {extrinsic motivated behavior); 2) внутренней мотивации {intrinsic motivation) и, соответственно, внутренне мотивированного поведения {intrinsic motivated behavior). Оригинален, пожалуй, только А. Шютц, который делит мотивы на «для-того-чтобы» {in-order-to) и «потому-что» {because). Первый указывает

Рис. 41. Цикличность потребностей 424

цель, к которой стремится индивид, второй описывает причину того, почему он так поступил3.

Говоря о животных, мы применяем к ним, как и к человеку, слово «потребность»: биологические потребности управляют их действиями. А применимо ли к ним понятие мотива? Нелепо звучит фраза «поведение кошки мотивировано поиском колбасы». Почему?

Дело, видимо, в том, что мотив несет в себе какую-то осмысленность. М. Вебер, к теории социального действия которого мы еще обратимся, выделил два обязательных условия, которым должно отвечать социальное действие (т.е. человеческое поведение): а) субъективная мотивация; б) ориентация на других. Если внутреннее или внешнее имеет субъективный смысл, т.е. цели и логика действия понимаются и осознаются человеком, то оно мотивировано. Мотив привязан и направлен на цель.

Мотивы определяются направлением целей, которые могут быть как осознанными, так и бессознательными. Цели находятся вне индивида; цель — один из основных элементов деятельности человека, который характеризует мысленное предвосхищение результатов деятельности, а также средств и путей его реализации. О цели иногда говорят как об ожидаемой награде, на которую направлены мотивы. Психологи называют такие цели стимулом.

Стимулы — внешние побудители изменения действий (например, повышение зарплаты, дополнительный отпуск, дополнительные паузы отдыха, улучшение условий труда). Они находятся в распоряжении администрации, а не актора, т.е. они являются внешними по отношению к субъекту социального действия. Поэтому управленец должен обладать искусством управления стимулами.

Мотив — внутренний побудитель действия. В отличие от потребностей, которые диктуются нашей биологической природой и которые являются бессознательными, мотивы осознаются. Мотивы — основные побудители действия (например, мотив должности, достижения карьеры, мотив получения выгоды).

Мотивация — система ценностей и внутренних побудителей, вызывающих изменение поведения. Мотивация — это цепь взаимосвязанных мотивов, часто подчиняется определенной концепции.

Таким образом, мотивация является более широким понятием, чем мотив.

В любой деятельности мотив не только подталкивает личность к поступку, но и определяет цель и программу действий. У каждого из нас сотни мотивов и тысячи целей. Как просто потеряться в таком непролазном лесу! Удовлетворенная потребность уменьшается в силе и обычно не мотивирует индивида искать цель для удовлетворения. Это умершие в лесу деревья — они тысячами лежат и медленно гниют на зеленой траве. Социолог должен суметь разложить мотивацию личности на составляющие элементы и показать, как по-разному они сочетаются в различных случаях и влияют на ситуацию, вплетаясь, таким образом, в пресловутый контекст обстоятельств.

См.: SchutzA. The Phenomenology of the Social World. Evanston, ILL.: Northenwestern Univer. Press, 1932/1967; Шютц А. Структура повседневного мышления / Пер. с англ. Е.Д. Руткевич // Социологические исследования. 1988. № 2.

Мотив напоминает флюгер, который всегда ловит ветер в паруса и поворачивается туда, где он сильнее. За ним бывает трудно уследить. Самая призывная цель, самая яркая и захватывающая, которую в данный момент времени поставил себе индивид, обязательно развернет в свою сторону тот мотив, который простимулирует соответствующее поведение.

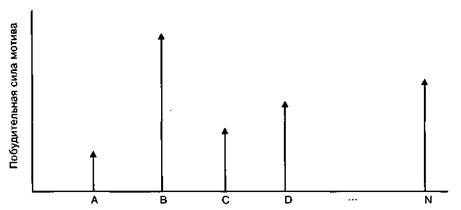

На рис. 42 мотив В обладает наибольшей силой потребности и выступает в качестве такой потребности лучше детерминирующей поведение. Что может изменить ситуацию?

Рис. 42. Самый сильный детерминирует поведение (мотив В)

Целенаправленная активность является мотивированным поведением, направленным на достижение цели. Если сейчас вам больше всего хочется есть (голод), то различные активности, такие как высматривание места для еды, покупка еды, подготовка еды, будут считаться целенаправленной активностью. С другой стороны, целевая активность выражена в цели сама по себе. В нашем случае голода еда есть цель, а прием пищи есть целевая деятельность4. Отношение между мотивами, целями и активностью показано на рис. 43.

Мотив — сознаваемое и вербально оформленное самим индивидом побуждение. То, что человек не осознает или что проходит мимо его разума, он не может ни выразить, ни четко сформулировать. Если индивид, например подследственный, затрудняется четко сформулировать мотивы своего поступка, например корыстную выгоду убийства, то происходит это не потому, что такова невыразимая сущность мотивации, а потому, что у обвиняемого очень низкий уровень образования или интеллект. В другом случае невозможность сформулировать мотив действия объясняется аффектом, под влиянием которого в тот момент находился преступник. Однако позже, при здравом размышлении и при помощи следователя выясняется, что причиной аффекта послужила примитивная ревность. Это и есть мотив поступка.

4 Hersey P., Blanchard К. Management of organizational behavior. New Jersey, 1972. P. 16.

Рис. 43. Мотивированная ситуация

Действительно, разбирая уголовное дело, следователь задается вопросом: какие мотивы двигали преступником? Завладеть наследством, испортить имидж жертвы, свести с ним личные счеты? Он помнит заповедь: узнай мотивы, и ты установишь виновника, а следовательно, и причины преступления. В большинстве своем преступления мотивированы, т.е. осмысленны, но бывают и немотивированные преступления: виновный не знает, почему он схватил нож и ударил. Следователь не обнаруживает у него разумных объяснений, т.е. мотивов.

Потребность — синоним глубоко внутреннего побуждения человека к действию. Ценностные ориентации — обобщенный мотив действия. Подмечено, что респонденты, ориентированные на творчество в работе, далеко не всегда демонстрируют соответствующие установки (т.е. готовность к действию), и наоборот: кто не заявлял о своих творческих планах, в жизни проявляет творческий подход к делу. Происходит раздвоение содержания стереотипа поведения: один и тот же человек может высказывать отрицательные оценки и одновременна иметь положительную установку по отношению к чему-то.

В строгом смысле слова мотив и потребность — не одно и тоже. Мотивы — разумно объясненная причина поведения, осмысленное действие. Потребность — всего лишь ощущаемое, переживаемое состояние организма или психики, сопровождаемое дискомфортом и не имеющее субъективного смысла. Тоска по общению с близкими людьми (социальная потребность) или страх пройтись по ночным улицам (потребность в безопасности) суть психологические состояния, но не мотивы. Они непроизвольны, у них нет цели. Но вы можете превратить потребности в мотивы, как только осознаете, в чем они состоят, на что направлены и как их можно удовлетворить. Мотивы — это потребность, переведенная выше по иерархии.

Итак, мотивы — осознанные намерения, они формируются целями и появляются не в начале, а в конце действия или акта. А что же в таком случае представляет из себя мотивация?

Мотивация (от фр. motif— побуждение) — побуждение к активности и деятельности субъекта (личности, социальной группы, общности людей), связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности. Однако мотивация связана не только с удовлетворением потребностей. Это еще и деятельность по достижению определенных целей. Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества факторов, оно очень индивидуально и может меняться под воздействием мотивов и обратной связи с деятельностью человека.

В зависимости от субъекта различают мотивации индивидуальные, групповые, больших социальных общностей (например, классов). По объекту насыщения потребности мотивации могут быть материальными и духовными, в более дробных классификациях — экономическими, социальными, идеологическими. В рамках экономических — связанные с производством, обменом, распределением и потреблением; в рамках духовных — нравственные и эстетические. По основным видам деятельности мотивации подразделяются на познавательно-интеллектуальную, практически-преобразовательную, или трудовую, коммуникативную и др.

К примеру, мотивация труда — это форма внутреннего вознаграждения, побуждение к активной работе, основанное на удовлетворении важных для

человека потребностей (в признании, самореализации, принадлежности к «значимым другим»). Мотивы — внутренние факторы (потребности) к труду. Они не всегда четко осознаются, но обязательно ощущаются (пережива  ются) как нечто значимое, ценное. Служебная карьера или самореализация являются чем-то ценным для человека, поэтому они и выступают внутренними побудителями к действию. Мотивы тесно связаны с ценностями и ценностными установками.

ются) как нечто значимое, ценное. Служебная карьера или самореализация являются чем-то ценным для человека, поэтому они и выступают внутренними побудителями к действию. Мотивы тесно связаны с ценностями и ценностными установками.

Мотивы трудового действия формируются из трех основных элементов: 1) отражение человеком своих потребностей, удовлетворение которых возможно посредством труда (деятельности); 2) отражение тех благ, которые человек может получить в качестве вознаграждения за труд; 3) отражение того процесса, посредством которого осуществляется связь между потребностями и теми конечными благами, которые их удовлетворяют. Выбор человеком варианта своего поведения зависит не только от ожидаемого вознаграждения, но и от цены, платы за результаты. Мотивы труда — одна из главных тем теоретических и эмпирических исследований в отечественной социологии труда 60—80-х гг., в рамках которых анализировались ценностные ориентации рабочих и служащих, отношение к труду, система потребностей, роль зарплаты как внешнего стимула, значение морального и материального стимулирования в процессе ожидаемого при социализме превращения труда из средства существования в первую жизненную потребность, но на практике доказавших высокую ценность человеческих ресурсов предприятия.

Одной из форм мотивации, нашедшей широкое применение в практике зарубежных и отечественных предприятий, стало внедрение гибких графиков работы. В государственных учреждениях графства Оксфордшир (Великобритания) в начале 90-х гг. в экспериментальном порядке введена новая форма организации труда, дающая служащим значительную степень свободы, — возможность трудиться как на рабочем месте, так и дома, в зависимости от конкретных обязанностей сотрудника и договоренности между ним и его руководителем. «Мотивация труда самим трудом» — лозунг современных теорий гуманизации и обогащения труда. Он подразумевает возвращение труда в ранг центрального жизненного интереса. На практике он означает, что менеджмент должен заботиться об улучшении содержания и

всего, что связано с трудом, а не с досугом или побочной деятельностью. Но для многих ли он годится? Если ориентированных на труд и стремящихся получить удовлетворение главным образом от работы всего 20%, то данный лозунг не применим к подавляющему большинству людей.

В зарубежной и отечественной литературе о мотивах, управляющих человеческим поведением, написано огромное количество статей, монографий, полевых отчетов, эссе и популярных книг. Возможно, даже больше, чем о какой-либо иной теме. Как правило, мотивация, будучи исследовательской проблемой, идет в связке с другими, родственными ей понятиями, такими как удовлетворенность, потребности, побуждения и т.п.

Весь массив научной литературы такого рода делится примерно на две большие группы: исследование преступной мотивации; исследование трудовой мотивации. А иначе и быть не могло. Поскольку наука нацелена на изучение практически значимых проблем и прежде всего тех вопросов, которые чаще всего встречаются в нашей жизни, то нет ничего удивительного в том, что серьезных наблюдателей привлекли две важнейшие области человеческой жизни — преступность и труд. Первая сфера разрушает то, что создается во второй. Численность людей, занятых тем и другим видом деятельности, приблизительно равна. Если учесть, что теневая экономика, особенно широко развитая в странах переходного типа, представляет собой удивительный синтез производства и преступности, то, образно выражаясь, нередко половина населения страны производит, а вторая — незаконно присваивает ее плоды.

Поскольку о преступном поведении, мотивации и ценностных ориентаци-ях людей, совершающих делинквентные и девиантные поступки, мы говорили в т. VI, посвященном социальным деформациям, нам остается рассмотреть мотивацию поведения в трудовой (производственной и управленческой) деятельности. Тем более что все известные зарубежные теории потребностей и мотивации возникли именно в связи с объяснением этого феномена. Разумеется, о трудовой и управленческой мотивации мы будем говорить и в других томах. В частности, об этом пойдет речь в томе, посвященном социологии труда и экономической социологии, а также в другом томе, освещающем организацию и менеджмент. Но там уже будут рассмотрены частные вопросы, опирающиеся на предыдущее изложение сути вопроса.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1833; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!