КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Давление крови и кровопотоки

|

|

|

|

Калибровка. Для установления количественного соответствия между амплитудой изменения сопротивления исследуемого объекта и величиной регистрируемого с помощью моста Уинстона напряжения служит встраиваемый в реограф калибратор, способный генерировать эталонные сигналы известной формы и амплитуды. С помощью сравнения эталонного сигнала с регистрируемой величиной, можно осуществлять измерение амплитуды реограммы непосредственно в омах.

Электроды. Существенную роль в получении высококачественных реограмм играют электроды. В настоящее время в клинике используют электроды из латуни, покрытые серебром, свинцовые или оловянные различных размеров, прямоугольной, круглой формы, в виде лент. Кожу в местах наложения электродов протирают спиртом или эфиром. Для лучшего контакта и уменьшения сопротивления предварительно смазывают кожу электродной пастой или используют прокладки, смоченные физиологическим раствором. Электроды накладывают на прокладки и фиксируют резиновыми бинтами.

Преобразователь “импеданс-напряжение” (мост Уинстона). Источником зондирующего переменного сигнала служит генератор, включенный в диагональ AC измерительного моста Уинстона. Свойства этой мостовой схемы моста таковы, что напряжение  , регистрируемое в измерительной диагонали моста (разность потенциалов между точками B и D) равно нулю только в случае попарного равенства электрических сопротивлений, включенных в плечи моста (

, регистрируемое в измерительной диагонали моста (разность потенциалов между точками B и D) равно нулю только в случае попарного равенства электрических сопротивлений, включенных в плечи моста ( и

и  ). Таким образом, если в одно из плеч моста (плечо АD на рисунке 3) включить измеряемое сопротивление (участок тела человека), то колебания электрического сопротивления исследуемого объекта будут преобразованы в колебания напряжения, регистрируемого в измерительной диагонали (

). Таким образом, если в одно из плеч моста (плечо АD на рисунке 3) включить измеряемое сопротивление (участок тела человека), то колебания электрического сопротивления исследуемого объекта будут преобразованы в колебания напряжения, регистрируемого в измерительной диагонали ( ).

).

Детектор. При описанном способе измерения,  будет представлять собой зондирующий сигнал, амплитуда которого модулирована величиной относительно медленно изменяющегося во времени сопротивления исследуемого участка тела. Таким образом, сигнал

будет представлять собой зондирующий сигнал, амплитуда которого модулирована величиной относительно медленно изменяющегося во времени сопротивления исследуемого участка тела. Таким образом, сигнал  для непосредственного анализа не удобен и интересующий нас сигнал из него необходимо предварительно выделить. Разделение зондирующего сигнала и его огибающей (которая, как раз и отражает колебания сопротивления), осуществляется с помощью специального устройства – детектора.

для непосредственного анализа не удобен и интересующий нас сигнал из него необходимо предварительно выделить. Разделение зондирующего сигнала и его огибающей (которая, как раз и отражает колебания сопротивления), осуществляется с помощью специального устройства – детектора.

Усиление, фильтрация и дифференцирование. Перед регистрацией или отображением сигнал с выхода детектора должен быть усилен и отфильтрован, как и в случае электрокардиосигнала. Кроме того, для получения дифференциальной реограммы сигнал с выхода фильтра подается на дифференцирующий элемент. Фильтрация, дифференцирование и отображение реограммы могут быть осуществлены с использованием специальных схем, собранных из радиотехнических элементов (в случае аналогового прибора) или реализованы программно на компьютере, если сигнал с выхода усилителя предварительно оцифровывается с помощью аналогоцифрового преобразователя (что реализуется в цифровых реографах).

Возможности реографии. В силу высокой информативности, простоте, малого времени проведения исследования и безопасности для пациента, реография в настоящее время является популярным методом выявления патологий различных органов человеческого организма. Метод дает возможность неинвазивного исследования гемодинамики практически любого органа или части тела. Реография позволяет изучить особенности артериального кровенаполнения органа или конечности, оценить состояние артериального тонуса, венозного оттока и коллатерального кровообращения, а также некоторых показателей центральной гемодинамики.

Варианты реограмм

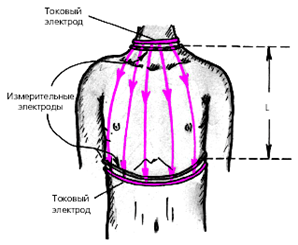

В зависимости от целей исследований регистрируют интегральную реографию тела, грудную реографию, реографию легких, сосудов конечностей (реовазограмму), сосудов мозга (реоэнцефалограмму) и др. Измерительные электроды при этом располагают так, чтобы между ними оказалась исследуемая область (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Расположение электродов при регистрации тетраполярной грудной реограммы.

Тетраполярная грудная реография используется для косвенного неинвазивного определения основных показателей центральной гемодинамики — ударного и минутного объемов и общего периферического сопротивления. Грудные реограммы регистрируют с помощью тетраполярного реографа. Два ленточных токовых электрода, между которыми пропускают электрический ток высокой частоты, располагают на шее и грудине, у основания мечевидного отростка (см. рис. 5). Два измерительных электрода закрепляют несколько кнутри от первых двух.

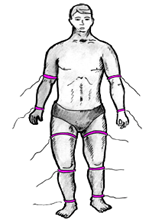

Реовазография – это регистрация кровенаполнения различных сосудистых областей. Наибольшее практическое значение имеет исследование сосудов нижних конечностей. В этих случаях для записи РВГ используют лентообразные электроды, которые устанавливают в проксимальной и дистальной частях конечности симметрично справа и слева.

Рис. 6.6. Расположение электродов при регистрации реограмм конечностей.

При анализе реовазограмм конечностей оценивают форму кривой, некоторые количественные показатели, а также обращают внимание на симметричность кривых, зарегистрированных на одних и тех же участках конечности справа и слева. Такой анализ позволяет: 1) выявить локализацию и распространенность нарушения периферического кровообращения по магистральным артериям; 2) оценить тонус сосудов, а также 3) состояние коллатерального кровотока.

А – реограмма правой и левой стопы:

а — анакрота,

б — катакрота;

Б – реограмма правой и левой голени.

Рис. 6.7. Реограмма нижних конечностей.

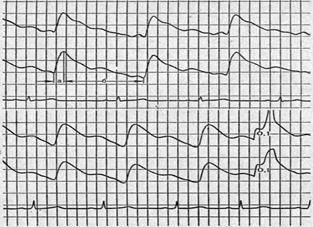

Патологические изменения РВГ различных сосудистых областей характеризуются однотипностью. Так, при уменьшении кровенаполнения какой-либо области (гиповолемии) наблюдается снижение амплитуды и уплощение вершины систолической волны, уменьшение скорости анакротического подъема РВГ (рис. 6.8. б).

Для повышения тонуса сосудов характерно уменьшение амплитуды систолической волны, закругленность ее вершины, высокое расположение инцизуры и увеличение амплитуды диастолической волны (рис. 6.8. в).

При снижении тонуса сосудов наблюдается увеличение амплитуды систолической волны, заостренная вершина с крутым подъемом (анакротой) и быстрым спадом и низко расположенная инцизура (рис. 6.8. г).

Увеличение кровенаполнения какой-либо сосудистой области (гиперволемия) характеризуется увеличением амплитуды и заострением вершины систолической волны РВГ, плохо выраженной инцизурой и низким расположением диастолической волны (рис. 8, д).

Увеличение кровенаполнения какой-либо сосудистой области (гиперволемия) характеризуется увеличением амплитуды и заострением вершины систолической волны РВГ, плохо выраженной инцизурой и низким расположением диастолической волны (рис. 8, д).

а - норма,

б - уменьшение кровенаполнения органа (гиповолемический тип кривой),

в - повышение тонуса сосудов,

г - понижение тонуса сосудов,

д — увеличение кровенаполнения органа (гиперволемия).

Рис. 6.8. Схематическое изображение различных типов реографической кривой.

Реоэнцефалография используется для косвенной оценки кровенаполнения сосудов головы. Для регистрации реоэнцефалограммы мозга электроды располагают симметрично справа и слева на лобной кости и в области сосцевидного отростка.

Для дифференцирования органических и функциональных нарушений кровообращения применяют фармакологические пробы (эуфиллин, нитроглицерин и др.).

Качественный и количественный анализ реоэнцефалограммы позволяет выявить:

1. Межполушарную асимметрию кровоснабжения.

2. Установить преобладание функциональных или органических расстройств кровоснабжения (при использовании фармакологических препаратов).

3. Уточнить преобладающие механизмы выявляемых нарушений (стеноз артерий, склеротические изменения сосудов головного мозга, повышение или снижение тонуса артериальной стенки, нарушения венозного оттока и др.).

Так, например, при стенозекрупных артерий реоэнцефалограмма отличается низкой амплитудой, уплощенной вершиной, плохо выраженной инцизурой идиастолической (дикротической) волной.

Выраженные атеросклеротические изменения сосудов головного мозга, ведущие к снижению их эластичности, сопровождаются появлением аркообразной формы кривой с плохо выраженной дикротической волной, поздним началом подъема систолической волны и уменьшением индекса эластичности.

При повышении тонуса артериол и ангиоспазме уменьшается скорость медленного наполнения реоэнцефалограммы, которая отражает движение крови преимущественно по мелким артериальным сосудам. Инцизура приближается к вершине реографической кривой, повышается индекс тонуса.

При застойных явлениях в венозном русле церебрального кровообращения отмечается увеличение амплитуды диастолической волны и, соответственно, снижение систоло-диастолического показателя.

Нормализация или положительная динамика реографических показателей и формы РЭГ после фармакологических проб свидетельствует о преимущественно функциональном характере найденных изменений (например спазм артерий или снижение венозного тонуса). Сохранение патологических изменений РЭГ после использования фармакологических препаратов говорит в пользу преобладания органических изменений (атеросклероз, стенозирование просвета артерий, тромбоз).

Сердце среднего взрослого человека в состоянии покоя перекачивает от 5 до 6 л крови в минуту, а так как полный объем крови в среднем около 5 л, то это значит, что в состоянии покоя каждую минуту происходит полная циркуляция крови. При тяжелой нагрузке скорость циркуляции значительно увеличивается. В любой момент 75-80 % объема крови находится в венах, около 20% – в артериях, остальная кровь – в сосудах системы микроциркуляции.

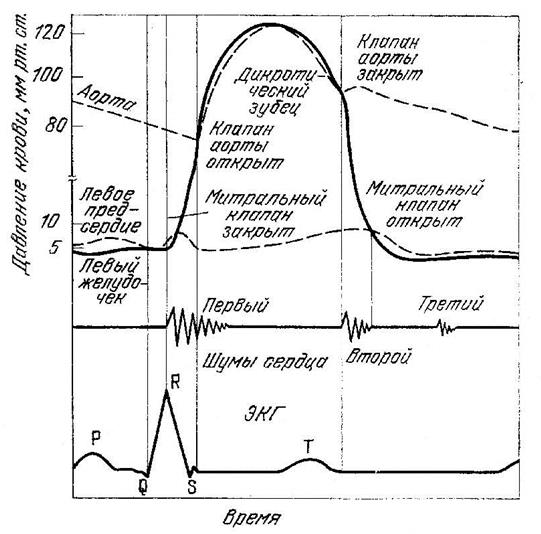

Циркуляция крови в системе кровообращения происходит в результате давления, развиваемого при сокращении мускулатуры левого желудочка. На рис. 5.13 показаны типичные значения давления в левом предсердии, левом желудочке и аорте. Для сравнения на том же графике приведены кривые ЭКГ и записи токов сердца.

При рассмотрении кривой для аорты можно заметить, что во время систолы выброс крови из левого желудочка вначале происходит быстро. По мере того как скорость изменения давления уменьшается, кривая загибается и образуется скругленный максимум. Максимальное давление в аорте во время систолы зависит от систолического ударного объема левого желудочка, максимального значения скорости выброса крови и от эластичности стенок аорты. В больном сердце за счет изменения сократимости желудочка и жесткости атеросклеротических артерий происходит нежелательное повышение давления крови.

Когда систолический период завершается, клапан аорты закрывается обратным давлением крови (против хода клапана). На кривой этот эффект обозначен как дикротический зубец. Когда клапан полностью закрывается, артериальное давление постепенно уменьшается, по мере того как кровь растекается по бесчисленным сосудам периферической системы. Скорость уменьшения давления определяется давлением, достигнутым во время интервала систолы, скоростью протекания через оказывающие сопротивление периферические сосуды и интервалом диастолы.

Форма импульса артериального давления изменяется по мере его прохождения через артерии. Воздействие стенок артерии вызывает затухание и отражения. По мере того как артерии ветвятся на более мелкие артерии с меньшей площадью поперечного сечения, давление и объем крови изменяются, следовательно, изменяется и скорость потока. Максимальное систолическое давление становится немного больше, а диастолическое – более выравненным, плоским. Среднее давление в некоторых артериях (например, в брахиальной артерии) может превышать давление в аорте на 20 мм рт. ст.

По мере того как поток крови поступает в меньшие артерии и артериолы, давление уменьшается и теряет колебательный характер. Давление в артериолах может изменяться от 60 до 30 мм рт. ст. По мере того как кровь поступает в венозную систему после протекания по капиллярам, давление спадает до 15 мм рт. ст.

В венозной системе давление в венулах уменьшается до 8 мм рт. ст., а в венах до 5 мм рт. ст. В полой вене давление составляет всего лишь 2 мм рт. ст. Вследствие такой разницы в давлениях процесс и результаты измерений артериального давления разительно отличаются от 'измерения венозного давления. Например, ошибка в 2 мм рт. ст. при измерении систолического давления приводит к искажению результатов лишь на 1,5%. При измерении давления в вене это может дать ошибку 100%. Различием в давлении обусловлена разница в толщине стенок артерии (толстые) и вен (тонкие). Более того, вены имеют больший внутренний диаметр. Так как около 75...80% объема крови содержится в венозной системе, то вены служат как бы резервуаром для снабжения тела кровью.

Систолическое давление крови нормального взрослого человека от 95 до 140 мм рт. ст ., при этом среднее артерии руки. Для сравнения укажем, что в аорте и в левом желудочке ожидаемое давление 130/75 мм рт.ст., в левом предсердии – 9/5 мм рт.ст., в правом желудочке – 25/0 мм рт.ст., в правом предсердии – 3/0 мм рт.ст. и в легочной артерии 25/12 мм рт.ст.

|

Рис. 6.9. Взаимосвязь токов сердца и этапов функционирования сердечно-сосудистой системы

В условиях кардиологических отделений стационаров давление крови измеряют в различных камерах сердца и в различных точках циркуляционной системы. Типичные результаты таких измерений скоростей потока крови и давлений крови в основных точках сердечно-сосудистой системы приведены в табл. 6.1.

Поток крови в любой точке циркуляционной системы представляет собой объем крови, который проходит через данную точку в единицу времени. Обычно он измеряется в миллиметрах в минуту или в литрах в минуту. Поток крови больше всего в легочной артерии и в аорте там, где эти кровеносные сосуды отходят от сердца. Поток в этих точках, называемый объемом сердечного выброса, для нормального взрослого человека в состоянии покоя 3,5...5 л/мин. В капиллярах поток крови может быть настолько медленным, что под микроскопом можно наблюдать перемещение отдельных клеток крови.

Зная работу сердца или поток крови в данном сосуде, можно определить другие показатели работы сердца. Объем сердечного выброса, деленный на число сердцебиений в минуту, определяет количество крови, выбрасываемое во время каждого сердцебиения, или ударный объем. Если известен общий объем крови в циркуляционной системе, то, поделив его на объем сердечного выброса, мы получим среднее время циркуляции. Поделив поток крови через сосуд на площадь его поперечного сечения, мы можем определить среднюю скорость кровотока в данной точке.

Поток крови в артериях имеет пульсирующий характер. В действительности в некоторых кровеносных сосудах во время определенных интервалов цикла сердцебиения поток крови может иметь противоположное направление. Вследствие эластичности стенок кровеносные сосуды имеют тенденцию сглаживать пульсации потока крови и кровяного давления.

Поток крови зависит от давления крови и от сопротивления, которое оказывают потоку кровеносные сосуды, точно так же, как электрический ток зависит от напряжения и сопротивления.

Таблица 6.1

ПАРАМЕТРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

| Сосуд | Число, тыс. | Диаметр, мм | Длина, мм | Средняя скорость потока крови, см/с | Давление, мм рт. ст. |

| Аорта Периферические артерии Артериоллы Капилляры Венулы Периферические вены Полая вена | - 1,8 Более 1 млн. 1,8 - | 10,50 0,60 0,02 0,008 0,03 1,50 12,50 | 40,0 <10,0 0,5 <0,1 <0,3 1.0 20.0 | 40…25 25…12 12…8 <8 3…2 |

Сопротивление потоку в капиллярах велико, однако оно может меняться в широких пределах. Под воздействием низких температур или определенных лекарственных и наркотических средств (например, никотина) поток крови через кожу уменьшается, так как сужаются сосуды (капилляры). Нагревание, возбуждение или локальное воспаление, как и некоторые другие факторы, могут вызвать расширение сосудов (капилляров), что увеличивает поток крови, по крайней мере локально. Вследствие широких вариаций возможных значений сопротивления потоку крови определение только одного значения давления крови недостаточно для определения состояния циркуляционной системы.

Скорость крови не постоянна по сечению сосуда, а зависит от расстояния до его стенок. Около самой стенки скорость равна нулю, наибольшая скорость в центре сосуда. Некоторые измерители потока крови измеряют вместо потока крови среднюю скорость движения крови. Если, однако, площадь поперечного сечения кровеносного сосуда известна, то эти приборы можно прокалибровать непосредственно в единицах потока крови.

Если локальная скорость крови превышает определенный предел (это может случиться, например, когда кровеносный сосуд сжат), то могут возникать небольшие завихрения и ламинарный поток превращается в турбулентный, для которого определить скорость потока труднее.

Прямые количественные измерения потока крови в определенных сосудах редко выполняются в клинических условиях, так как применяемые в настоящее время методы требуют обнажения сосуда. Однако качественные измерения можно использовать для индикации значительного потока крови в сосуде или в органе тела. Работа сердца, ударный объем, общий объем крови и среднее время циркуляции измеряют с помощью стандартных процедур. Среди других параметров и показателей, связанных с работой сердца и потоком крови, укажем изменение размеров желудочков в процессе полного цикла работы сердца, скорость распространения импульсной волны (скорость, с которой артериальный импульс распространяется от сердца к некоторой точке артериальной системы) и оценки зонального потока крови.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 3001; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!