КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оценка и измерение качества 4 страница

|

|

|

|

Надежность — свойство объекта выполнять установленные функции, сохраняя свои показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени.

Надежность — это сложное свойство. Показатели надежности характеризуют безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость и долговечность объекта.

а) Характеристики безотказности.

Безотказность — свойство объекта сохранять свою пригодность к использованию по назначению в течение заданного времени. С точки зрения надежности объекты бывают двух типов.

Невосстанавливаемые объекты — это изделия, процессы, системы и т.п., не подлежащие восстановлению после отказа (в связи с невозможностью или нерентабельностью). Для них используются следующие характеристики безотказности:

X (0 — интенсивность отказов или вероятность отказа неремон-тируемого объекта в единицу времени;

Т— время безотказной работы объекта (наработкадо первого отказа).

Восстанавливаемые объекты — это изделия, процессы, системы и т.п., подлежащие восстановлению после отказа. Для данных объектов используются следующие характеристики безотказности:

Q — параметр потока отказов, характеризующий среднее количество отказов восстанавливаемого объекта в единицу времени;

Н — наработка на отказ — среднее время использования по назначению восстанавливаемого объекта между двумя соседними отказами.

б) Характеристика ремонтопригодности.

Ремонтопригодность — это приспособленность продукта к предупреждению, обнаружению и устранению отказа. Данная характеристика относится только к восстанавливаемым объектам. Ее показатель — среднее время восстановления (Тя).

Среднее время восстановления определяется как среднее арифметическое от периодов времени, затраченных на восстановление работоспособности продукта после его отказов.

в) Характеристика сохраняемости.

Сохраняемость — свойство продукта поддерживать свои параметры в течение заданного срока.

Показатель, характеризующий данное свойство, — средний ресурс (Rep). Он определяется как среднее арифметическое от периодов времени, в течение которого продукты, аналогичные оцениваемому, сохраняют все показатели существенных свойств в заданной норме.

г) Характеристика долговечности.

Долговечность — свойство продукта длительно сохранять способность использования по назначению до своего предельного состояния. При этом под предельным понимается такое состояние продукта, при котором его дальнейшее использование по назначению или невозможно, или нерентабельно.

Показатель, характеризующийдолговечность, —срок службы (Тел), представляет средний срок использования объекта по назначению до его морального старения или износа.

3. Показатели технологичности.

Данные показатели характеризуют эффективность конструк-торско-технологических решений для обеспечения высокой производительности труда при создании и восстановлении объектов.

Например, для продукции это:

а) коэффициент сборности (Ксв), определяемый по формуле:

где:

Qc — количество специфицируемых составных частей; Q0 — общее число составных частей.

Кя показывает, каков удельный вес составных частей, для которых существуют отработанные технологические процессы, в общем числе составных частей объекта.

б) коэффициент использования материала (А^.м), определяемый как:

К - (2-16)

где:

— суммарный вес материала в изделии; общий вес материала в изделии;

в) удельная трудоемкость определяемая по формуле:

(2-17)

где:

Т— общая трудоемкость производства;

В — основной показатель качества продукции (показатель, имеющий наибольшее значение, вес).

Следует отметить, что коэффициент сборности изделия также характеризует простоту монтажа изделия. В тех случаях, когда составные части существенно отличаются друг от друга по весу или по стоимости, определяют коэффициент сборности соответственно отношением веса специфицируемых составных частей к общему весу изделия или стоимости специфицируемых составных частей к стоимости изделия в целом.

Коэффициент использованиярациональныхматериалов позволяет определить, в какой степени в конструкции объекта применены технически и экономически выгодные виды материалов.

Удельные показатели трудоемкости производства показывают удельную трудоемкость производства, относящуюся к одному из основных параметров, входящих в состав показателей назначения.

4. Эргономические показатели.

Эргономические показатели характеризуют систему «субъект-объект—среда». Классификация эргономических показателей приведена на рис. 2.6. В соответствии с ней эргономические показатели делятся на следующие основные группы:

а) гигиенические показатели — характеризуют соответствие

объекта гигиеническим условиям жизнедеятельности и работо-

способности человека;

б) антропометрические показатели — характеризуют соответ-

ствие объекта размерам и форме человеческого тела;

в) физиологические и психофизиологические показатели —

характеризуют соответствие объекта физиологическим свойствам

человека и особенностям функционирования его органов чувств;

г) психологические показатели — характеризуют соответствие

объекта психологическим особенностям человека.

Обычно приходится оценивать, как решаются в объекте проблемы и общей компоновки рабочего места оператора, и исполнения отдельных органов управления. Очевидно, это нужно учи-

Гигиенические

Физиологические и психофизиологические

Антропом етри ческие

Психологические

Уровень освещенности

Уровень температуры

Уровень влажности

Уровень давления

Уровень напряженности магнитного и электрического полей

Уровень запыленности

Уровень токсичности

Уровень излучений

Уровень соответствия объекта I размерам тела 1 человека и его отдельных частей

Уровень соответствия объекта размерам частей тела, входящим в контакт с объектом

Уровень I соответствия конструкции объекта распределению! веса человека

Уровень соответствия

объекта

силовым возможностям

человека

Уровень соответствия скоростным возможностям человека

Уровень соответствия зрительным психофизиологическим возможностям человека

Уровень соответствия слуховым психофизиологическим возможностям человека

Уровень соответствия

объекта возможностям восприятия и переработки информации

Уровень соответствия

объекта закрепленным

и вновь формируемым навыкам человека с учетом легкости и быстроты их формирования

Уровень вибрации

Уровень шума

Уровень соответствия осязательным возможностям человека

Уровень соответствия вкусовыми обонятельным возможностям человека

Рис. 2.6. Классификация эргономических показателей

тывать при оценке уровней качества объектов, для которых эргономические свойства существенны. 5. Эстетические показатели.

Эстетические показатели характеризуют художественность, выразительность и оригинальность формы объекта, гармоничность и целостность конструкции, соответствие формы и конструкции объекта среде и стилю, цветовое и декоративное решение объекта, художественное решение упаковки.

Основной законхудожественного конструированияможно сформулировать следующим образом: неразрывная связь функции, конструкции и формы, или иначе: единство функционального, конструктивного и эстетического. Рассмотрим основные эстетические показатели.

а) Информационная выразительность.

Данный показатель характеризует следующие свойства объекта:

• возможность объектаотражать в форме различные социально-эстетические идеи и представления (знаковостъ);

• наличие в форме изделия совокупности признаков, обусловливающих его отличие, непохожесть на подобные изделия, но в то же время подчиненных основному композиционному замыслу (оригинальность);

• отражение в форме устойчивых черт, определяющих соответствие изделия современному уровню общественного и культурного развития или конкретному функциональному комплексу (стилевое соответствие);

• выявленность в форме отдельных признаков, характеризующих эстетические взгляды сегодняшнего дня (соответствие моде).

б) Рациональность формы.

Характеризует выявление в форме объекта выполняемой им функции, конструктивного решения, особенностей технологии и примененных материалов (функционально-конструктивная приспособленность); особенностей работы с объектом (целесообразность).

в) Целостность композиции.

Показатель характеризует рациональность использования композиционного решения объекта, согласованность и соразмерность его формы (масштабность, пропорциональность, ритмичность и т.п.). Целостность композиции включает следующее:

• выяснение логики построения формы объекта в соответствии с его назначением (организованностъобъемно-пространственной структуры);

• выявление в форме объекта его реальной структуры и закономерностей конструктивного решения (тектоничность);

• обеспечение выразительности формы с помощью нюансировки ее частей и целого (пластичность);

• характерность очертания формы объекта в целом и деталях, а также элементов знаковой информации (графическая прорисован-ность формы);

• взаимосвязь и сочетание цветов (цветовой колорит).

г) Совершенство производственного исполнения объекта.

Данный показатель характеризует его товарный вид и определяется качеством выполнения видимых элементов формы, качеством покрытий, отделкой поверхностей, чистотой выполнения сочленений, округлений и сопряжений, а также их соответствием художественно-конструкторскому замыслу, четкостью исполнения фирменных знаков и указателей, сопроводительной документации и информационных материалов.

6. Показатели стандартизации и унификации.

Показатели стандартизации и унификации характеризуют удельный вес стандартных и унифицированных элементов.

Составные элементы в изделии могут быть следующими:

1) стандартными, создаваемыми на основе международных,

региональных и национальных стандартов;

2) унифицированными, создаваемыми на основе стандартов фирм;

3) оригинальными, создаваемыми только для одного изделия;

4) заимствованными, спроектированными как оригинальные для

конкретного изделия и примененными в двух и более изделиях.

Основные показатели для оценки уровня стандартизации и унификации следующие:

а) Коэффициент унификации (показывает удельный вес стан-

дартных унифицированных и заимствованных элементов):

„ IGCT + ZG +ZG,

= vr, ' • (2-18)

где:

LG — количество стандартных элементов в объекте; EGyH — количество унифицированных элементов в объекте; EG3— количество заимствованных элементов в объекте; X Gj — общее количество элементов в объекте.

б) Коэффициент применяемости (показывает, каковадоля наи-

менований унифицированных (Е//ун),стандартных (Х#ст)и заим-

ствованных (ЕЯ,) элементов в общем количестве наименований

(EHJ) элементов в изделии):

авр= (2-19)

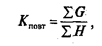

в) Коэффициент повторяемости:

(2-20)

где:

|

где:

G, — количество стандартных /-Хэлементов в объекте;

С, — стоимость /-го элемента;

и — общее число стандартных элементов объекта;

G — количество унифицированньи^-х элементов в объекте;

Cj — стоимость^го элемента;

т — общее число унифицированных элементов в объекте; G, — количество заимствованных элементов в объекте; С, — стоимость t-ro элемента;

s — общее число заимствованных элементов в объекте. 7. Патентно-правовые показатели.

Патентно-правовые показатели делятся на показатели патентной защиты и показатели патентной чистоты.

Показатель патентной защиты (Ппз) характеризует количество и весомость новых отечественных изобретений, реализованных в данном объекте, т.е. характеризует степень защиты объекта принадлежащими отечественным ученым и организациям авторскими свидетельствами России и патентами за рубежом (на российские изобретения). Рассчитывается по формуле:

пп = ппз1 + п,

(2-22)

где:

Пп,| — показатель защиты объекта авторскими свидетельства-

ми России;

ППз2 — показатель защиты объекта патентами за рубежом, принадлежащими российским ученым и организациям.

К,— коэффициент весомости /-и составной части объекта, защищенной авторскими свидетельствами России;

п — число составных частей, защищенных авторскими свидетельствами России;

N; — количество i-x составных частей объекта;

N — общее количество составных частей объекта.

(2-24)

где:

л„ — коэффициент весомости, зависящий от числа стран, в которых получены патенты, и важности этих стран для экспорта объекта или продажи лицензий;

Kj — коэффициент весомостиу-й составной части объекта, защищенной принадлежащими ученым и организациям России патентами за рубежом;

т — число составных частей, защищенных принадлежащими ученым и организациям России патентами за рубежом;

Nj — количествоу-х составных частей;

Kj, KjW Кк определяютсяэкспертным методом.

Показатель патентной чистоты (П„,,) характеризует возможность беспрепятственной реализации объекта на рынках сбыта.

П -К" ЯГ" (2-25)

где:

IV, — количество t-x составных частей объекта, подпадающих под действие патентов в данной стране (по r-й группе значимости) и незащищенных приобретением этих патентов;

К— коэффициент значимости Мых составных частей объекта;

S— общее число t-x составных частей объекта (число групп значимости).

8. Экономические показатели.

Экономические показатели могут быть разделены на две группы. Первую назовем условно-внутренними для фирмы, вторую — условно-внешними (рис. 2.7).

Условно-внутренние экономические показатели качества продуктов включают в себя показатели, связанные с экономикой предприятия: себестоимость оцениваемых продуктов, рентабельность, экономический эффект и эффективность их создания и реализации, срок окупаемости и т.п.

Условно-внешние экономические показатели качества продуктов включают в себя показатели, связанные с потребителем, его первоначальными затратами на приобретение, транспортировку,установ-ку и наладку объекта, а также все виды затрат пйтребителей при его использовании по назначению. Отметим, что мы рассматриваем все возможные виды таких затрат. Для конкретных продуктов они могут быть представлены значительно меньшим набором показателей.

9. Критические показатели.

Данная группа показателей, как правило, используется при создании правовой оболочки рынка. Это особая группа показателей, принадлежность к которой определяется тем, какие из показателей приводятся в обязательных стандартах, законах стран пребывания, директивах международных организаций и т.д. Критические показатели делятся на три группы:

• показатели, определяющие требования по охране окружающей среды;

• показатели, определяющие требования по безопасности человека;

• показатели, определяющие требования, связанные с защитой технических объектов от повреждений и нарушением их нормального функционирования.

С данными показателями мы еще встретимся в последующих разделах. Здесь же только отметим, что они подвергаются обязательной сертификации.

Показатели качества услуги

Рассмотренная выше структура показателей качества продуктов в полной мере применима при оценке качества продукции. Многие из этих показателей, а также методология их определения могут использоваться при оценке качества услуг. Однако услуги — весьма специфический вид продуктов труда, отличающийся Ъолъшонразновид-ностьюМнеоднородностью. Это не позволяет создать приемлемую полную классификацию показателей качества услуг так, чтобы ее можно было применить при оценке качества любого вида услуг.

В связи с этим рассмотрим особенности как показателей, используемых при оценке качества услуги, так и самого процесса такой оценки.

К основным отличиям данных показателей относятся следующие:

• качество услуг трудно оценить численно;

• клиент, потребитель услуги сам является участником технологии ее выполнения;

• мала достоверность предварительной аттестации качества услуги;

• услуги не складируются, оперативно реализуются, сразу получаются клиентом;

• услуги не могут иметь чисто материальный вид;

• применительно к конкретному клиенту нельзя сначала попробовать качество услуги (испытать), а потом вновь ее правильнее оказать;

• качество услуги, как правило, комплексно, т.е. важно качество каждой подуслуги.

В связи с этим для услуг существует специфический набор показателей качества:

1. Качество материальных элементов, используемых при оказании услуги.

2. Надежность оказываемой услуги (например, при оказании банковской услуги — гарантированность получения вклада клиентом).

3. Своевременность — обеспечение предоставления услуги строго в нужное клиенту время.

4. Полнота — предоставление клиенту услуги в полном объеме.

5. Социально-психологический показатель, определяющий вежливость по отношению к клиенту, его комфортность, т.е. гибкость и предусмотрительность сотрудников, степень гармоничной увязки с оперативными запросами и пожеланиями клиентов.

6. Доступность — возможность клиентов без дополнительных проблем воспользоваться предлагаемой ему фирмой услугой.

7. Коммуникабельность — обеспечиваемая фирмой, предоставляющей услугу, возможность простых и оперативных информационных и материальных обменов.

8. Безопасность, т.е. гарантирование того, что предлагаемая

услуга не причинит вреда жизни и здоровью клиента, будет без-

вредна для окружающей среды.

Особенности показателей качества услуги связаны со специфичностью оценки ее качества клиентом в процессе оказания услуги. На рис. 2.7 приведен процесс оценки качества услуги.

Как видно из данного рисунка, клиент, оценивая предоставляемую услугу, сравнивает ее фактическое качество с тем, которое им ожидалось. Как правило, потенциальный потребитель услуги осознанно обращается именно к данному производителю услуг. В его сознании под действием собственного опыта или опыта других лиц, рекламы и оценок в различных источниках информации создается определенный имидж ожидаемой услуги.

Именно от того, в какой степени фактическое качество услуги будет соответствовать данному имиджу, и будет зависеть, как «оценит ее качество клиент», останется он постоянным клиентом данной фирмы или в дальнейшем обратится к ее конкурентам. Все это необходимо учитывать, оценивая качество услуги при ее разработке и совершенствовании.

Рис. 2.7. Реальный процесс оценки качества услуги

2.4. ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА

Рассматривая проблемы оценки качества объектов, мы отмечали, что «жесткие» параметры качества, как правило, определяются в процессе измерений. Сегодня практически нет ни одной области человеческой деятельности, где все более интенсивно не использовались бы результаты измерений. Так, например, в 1996 г. в России эксплуатировалось около 800 млн средств измерений. Для любой стадии управления (а это основное содержание труда менеджера) — анализа, прогнозирования, планирования, контроля, регулирования — огромное значение имеет достоверная информация о качественном состоянии объектов (процессов, условий, продуктов, средств проектирования, производства и контроля и т.д.).

Как правило, такая информация может быть получена только путем правильно проведенных измерений. Развитие естественных наук, научные достижения, технические новинки сегодня также немыслимы без измерений.

Это определяет современное значение метрологии — отрасли науки, изучающей и реализующей методы измерения качества, методы и средства обеспечения их единства и способы достижения требуемой точности. Приведем основные определения, используемые в метрологии.

Измерение — это нахождение значения физической величины, характеризующей качество, опытным путем с помощью специальных технических средств.

Здесь в понятие «нахождениезначения физической величины, характеризующей качество» (далее — величины) включается и математическая обработка результатов измерения (естественно, если это требуется).

Результатом измерения называют значение величины, характеризующей качество, найденное путем ее измерения.

Наблюдением при измерениях называют экспериментальную операцию, выполняемую в процессе измерений качества, в результате которой получается одно значение из группы значений величины, подлежащих совместной обработке для получения результата измерения.

Результат наблюдения — это значение величины, полученное в результате наблюдения. На рис. 2.8 приведен фрагмент процесса измерений, наглядно показывающий взаимосвязь между данными понятиями.

Результаты измерений

Измерение

Результаты наблюдений

Наблюдения

1.1

2.1

3.1 ~т-

4.1

Рис. 2.8. Процесс измерений

В целях достижения достоверных результатов измерений существует их метрологическое обеспечение. На рис. 2.9 раскрывается понятие «метрологическое обеспечение».

Метрологическое обеспечение—это установление и применение научных, нормативно-технических и организационных основ, технических средств, правил и норм с целью достижения единства и требуемой точности (достоверности) измерений качества, необходимых для количественной оценки объектов ноосферы и происходящих в них явлений.

Таким образом, главная цель метрологического обеспечения — достижение высокого качества измерений. Качество измерений оценивается двумя основными показателями: точностью измерений и единством измерений. Рассмотрим их подробнее.

Рис. 2.9. Раскрытие понятия «метрологическое обеспечение»

Точность измерений — это показатель качества измерений, отражающий близость их результатов к истинному значению измеряемой величины.

Истинноезначение измеряемой величины (ЗВИСТ) — ее значение, идеально качественно и количественно отражающее соответствующее свойство объекта. Это внутреннее свойство объекта, никогда не известное экспериментатору. То есть истинное значение измеряемой величины получить в процессе даже самых точных из реально существующих измерений невозможно. Любое измерение характеризуется погрешностью.

|

Погрешность измерения — это отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины (рис. 2.10).

Погрешности измерений включают в себя составляющие двух типов: систематическую и случайную.

Систематическая составляющая погрешности измерений—такая составляющая, которая остается постоянной или закономерно изменяется при повторных измерениях одной и той же величины.

В табл. 2.2 приведен пример результатов измерений, содержащих систематическую составляющую погрешности.

Таблица 2.2

Пример систематической составляющей погрешности

| Полученные данные | N изк*ерений | |||||||

| Результат | 20,00 | 20,01 | 2С,02 | 20,03 | 20,05 | 20,07 | 20,10 | 20,18 |

| Погрешность | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,18 |

В данном примере истинное значение измеряемой величины равно 20,0.

Случайной составляющей погрешности измерений называется такая составляющая, которая изменяется случайным образом (по значению и знаку) при повторных измерениях одной и той же величины. В табл. 2.3 приведен пример результатов измерений, содержащих систематическую составляющую погрешности.

Таблица 2.3

Пример случайной составляющей погрешности

| Полученные | N | измерений | ||||||

| данные | ||||||||

| Результат | 20,01 | 3,99 | 20, | 19,95 | 20,05 | 20,03 | ||

| Погрешность | +0,01 | - | 0,01 | +0 | -0,05 | +0,05 | +0,03 |

В данном примере истинное значение измеряемой величины также равно 20,0.

Остановимся подробнее на понятии «физическая величина».

Физическая величина — это особое свойство качества физического объекта. Физической величиной (далее —величиной) называется свойство, общее в качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта. Например, быстродействие, надежность, масса, скорость и — это величины. Поэтому не упот-

реблять термин «величина» для выражения количества рассматриваемого свойства. Например, неверны понятия «величина надежности», «величина скорости», поскольку надежность и скорость — сами являются величинами. В этих случаях следует говорить о «размере величины» или «значении величины» (значении скорости).

Размером величины называют количественное содержание в данном объекте свойства, соответствующего понятию величины, а значением величины — оценку величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц. Например, 220 В — это значение напряжения, 220 — числовое значение.

Результат измерения в общем виде записывают в форме, называемой основным уравнением измерения:

X=N(x), (2-26)

где:;

измеряемая величина; N — числовое значение измеренной величины; 1 х— единица физической величины.

Наряду с истинным значением измеряемой величины следует различать действительное и измеренное значения величины.

Действительным значением измеряемой величины (ЗВЯ) называют найденное экспериментальным путем значение, настолько близкое к истинному значению, что для данной цели может быть использовано вместо него.

Измеренным значением измеряемой величины (ЗВИЗм) называют значение искомой величины, найденное экспериментальным путем.

Очевидно, основной целью обеспечения качества измерений является снижение погрешности максимальным приближением значения ЗВизм к истинному значению измеряемой величины ЗВизм. Только при соблюдении определенных требований к измерениям может быть измеренное значение принято за действительное, т.е. можно считать, что с определенной точностью справедливо равенство:

ЗВ„зм = ЗВд. (2-27)

Второй важнейшей характеристикой качества измерений является единство измерений — такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах, размеры соответствуют единицам, воспроизводимым эталонами, а погрешности результатов измерений не выходят за установленные пределы. То есть единство измерений обеспечивает сопоставимость результатов измерений, выполненных в различное время, в различных местах, разными средствами и методами.

Единство измерений характеризуется двумя показателями: сходимостью измерений и воспроизводимостью измерений.

Сходимость измерений — это показатель качества измерений, отражающий близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях одной и той же измеряемой величины (рис. 2.11).

Воспроизводимость измерений — это показатель качества измерений, отражающий близость друг к другу результатов измерений одной и той же измеряемой величины, выполняемых в различных условиях {в разное время, в различных местах, разными методами). На рис. 2.12 иллюстрируется эта характеристика.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 777; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!