КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Якорное снабжение

|

|

|

|

Швартовные механизмы

Привод швартовного механизма должен обеспечивать непрерывное выбирание швартовного троса при номинальном тяговом усилии с номинальной скоростью не менее 30 минут.

Для швартовных устройств при номинальной нагрузке скорость не должна превышать 0,3 м/с.

При расчётном режиме работы швартовного механизма его привод должен обеспечивать в течение 2 минут создание в тросе на первом слое навивки на барабане тягового усилия не менее 1,5 расчётного.

Автоматические лебёдки должны иметь ручное управление для возможности осуществления неавтоматического режима работы.

Должны быть предусмотрены:

- звуковая предупредительная сигнализация, срабатывающая при максимально допустимой длине вытравленного троса;

- указатель фактического тягового усилия действующего в швартовом тросе при автоматическом режиме работы.

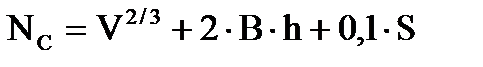

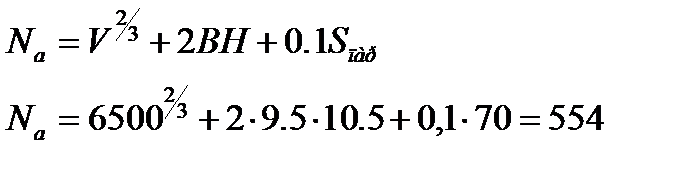

Характеристика якорного снабжения для всех судов определяется по формуле:

;

;

где V – весовое водоизмещение, м3;

B – ширина судна наибольшая, м;

h - высота от летней грузовой ватерлинии до верхней кромки настила палубы самой высокой рубки, м;

S – площадь парусности в пределах длины судна L, определяется по диаметральной плоскости судна в пределах от летней грузовой ватерлинии, м2.

Таблица 1 – Исходные данные варианта № 13

| L, м | B, м | T, м | V, м3 | h, м | A | Sпар, м2 |

| 9,5 | 7,5 | 10,5 |

Определив характеристики якорного снабжения из таблицы «Нормы снабжения судов якорями и цепями» (стр. 343 Чекунов К.А. «Судовые электроприводы и электродвижение судов», Ленинград, 1986 год), выбираем: калибр якорной цепи, длину и количество цепей, количество якорей и их массу, швартовое снабжение:

Таблица 2– Нормы снабжения судов якорями и цепями

| Характеристика судна NC | Калибр цепи d, мм | Число якорей | Средняя масса якоря, кг | Наименьшая длина 2-х цепей, м | Расчётная глубина стоянки h0, м | Пределы водоизмещения судов, тыс.т |

| 4,5 ÷ 6,5 |

2.4. Расчёт электропривода ЯШУ

Расчёт электропривода выполняется для того, чтобы по его результатам осуществить выбор исполнительных двигателей и других машин и аппаратов управления. Расчёт производят на основании данных якорного снабжения судна, по которым выбирают якорно-швартовую лебёдку, глубину стоянки и другие исходные данные.

Основным режимом работы электропривода ЯШУ принято считать подъём одного якоря с нормальной глубины. Расчёт электропривода для этого случая выполняют по стадиям съёмки судна с якоря. Порядок расчёта таков:

Определяют моменты статического сопротивления для каждой стадии и каждого возможного режима работы электропривода. Находят расчётное значение момента на валу двигателя;

Выбирают нужный тип двигателя и по каталогу находят его основные данные;

Выбранный двигатель проверяют на продолжительность съёмки судна с якоря и на нагрев в процессе работы;

Иногда двигатель проверяют на соответствие условиям швартовки судна и на максимально допустимую скорость разгона при сбросе якоря на большой глубине.

2.4.1. Усилие натяжения у клюза на различных стадиях съёмки судна с якоря

Введём следующие обозначения участков цепи, выбираемой при съёмке судна с якоря:

LЦ – общая длина цепи одного якоря;

LHC – не смачиваемый участок цепи от жвакогалса до клюза;

L0 – длина вытравленной цепи (длина цепи на клюзе);

LCB – длина свободно провисающей цепи от клюза до грунта;

L1, L2, L3, L4 – участки цепи, выбираемые на соответствующих стадиях съёмки судна с якоря.

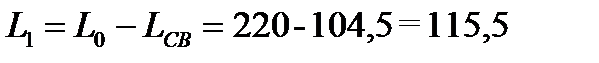

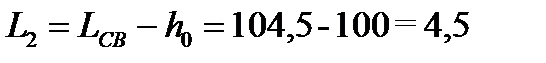

Воспользовавшись этими обозначениями можно записать:

м;

м;

м;

м;

м,

м,

где h0 – глубина постановки, выбираемая в зависимости от калибра цепи

LHC – в данном курсовом проекте принимаем равным 2Т, где Т – осадка судна (м);

d = 43 мм;

GЯ(ТН) = 3,0 ÷ 6,0;

h0 – 100 м.

Длину свободно провисающей цепи находим из уравнения:

м,

м,

где F – равнодействующая ветра и течения:

F = FT + FB = 20,3 + 140 =160,3 кг,

Силу течения находят из формулы Фруда:

кг,

кг,

где fтр = 0,14 – коэффициент трения о воду;

ν0 = 0,1÷0,3 – скорость движения воды относительно судна;

Sсм – смоченная поверхность корпуса судна, определяется из формулы Семеки:

м2,

м2,

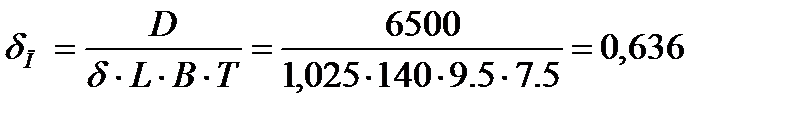

где  - коэффициент полноты водоизмещения:

- коэффициент полноты водоизмещения:

,

,

Сила ветра находится по ∙формуле:

кг,

кг,

где Кв – 0,02 кг/м2 – коэффициент удельного давления ветра;

νВ – 5 – 12 м/с – скорость ветра;

Sпар – парусящая поверхность судна.

Вес одного погонного метра цепи определяется из формулы:

кг,

кг,

где p – вес погонного метра якорной цепи. Принимаем для цепи с распорками:

p=0,0218  d2=0.0218

d2=0.0218  43=40кг

43=40кг

На первой стадии съёмки судна с якоря, усилие у клюза является постоянным. Оно состоит из горизонтальной составляющей N, идущей на преодоление силы сопротивления ветра и течения F, и вертикальной составляющей, образованной весом провисающей части цепи:

кг,

кг,

кг.

кг.

На второй стадии съёмки судна с якоря натяжение у клюза изменяется от F1 до F3. Для упрощения расчёта принимаем, что это изменение происходит по линейному закону.

На третьей стадии полагаем, что F3 = const считаем, что двигатель находится в режиме короткого замыкания, следовательно, L3 = 0. Усилие в момент отрыва якоря от грунта, сильно зависящее от характера грунта и других, трудно учитываемых условий, поддаётся лишь ориентировочному определению и принимается равным:

кг

кг

После отрыва якоря от грунта усилие у клюза резко уменьшается.

В начале четвёртой стадии оно определяется весом якоря и свободно висящего участка цепи:

кг.

кг.

По мере уменьшения этого участка цепи усилие на клюзе линейно уменьшается до значения в конце периода:

кг.

кг.

2.4.2. Расчёт моментов сопротивления на валу электродвигателя

Момент на валу электродвигателя при подтягивании судна к якорю:

Н·м,

Н·м,

где g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения;

R3в – расчётный радиус якорной звёздочки. Согласно требованиям Регистра РФ звёздочка должна иметь не менее 5 кулачков:

м,

м,

где α = 36º - угол для пятикулачковой звёздочки;

i = 105 ÷ 250 – передаточное число брашпиля;

ηпер = 75 ÷ 82 % - номинальный КПД механизма передачи;

fк = 1,35 – коэффициент, учитывающий трение цепи в клюзе.

Момент на валу электродвигателя при отрыве от грунта:

Н·м.

Н·м.

Момент на валу электродвигателя при подъёме якоря после его отрыва:

Н·м.

Н·м.

Момент на валу электродвигателя при подходе якоря к клюзу:

Н·м.

Н·м.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 2418; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!