КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Краткая характеристика моделей организации работы ГПТ

|

|

|

|

| Элементы ГПТ | Модель ГПТ | ||

| Административная | Регулируемый рынок | Свободный рынок | |

| Специальный орган управления ГПТ | Необходимо | Необходимо | Возможен |

| Транспортное планирование | Необходимо | Необходимо | Не требуется |

| Установление маршрутной сети | Необходимо | Обычно необходимо, но часто отдается на усмотрение операторов в зонах обслуживания | Не требуется |

| Установление расписаний | Необходимо | Необходимо | Не требуется |

| Диспетчеризация | Необходима | Возможна, но не необходима, если контракты хорошо проверены | Не требуется |

| Доступ на Рынок | Административ- ным решением | Конкурс или переговоры | Свободный |

| Конкуренция | Отсутствует | Конкуренция за рынок | Конкуренция на рынке |

| Заключение контракта обслуживания | Возможно, но обычно не привлекаемый | Необходимо | Не требуется |

| Тарифное регулирование | Жесткое | Рамочное или жесткое | Не требуется |

| Оценка качества обслуживания | Необходима | Необходимо | Не требуется |

| Обратная связь с Пассажирами | Необходима | Необходима | Не требуется |

| Обслуживание льготников | В полном объеме | В полном объеме или с ограничениями. | Только при полной компенсации |

| Субсидии и дотации | Обычно необходимо | Возможно, но необязательно | Только в форме компенсации за льготников |

| Субсидии на закупку транспортных средств и других активов | Обычно необходимо | Необходимы, поскольку закупка транспортного средства рассматривается как коммерческая деятельность | Не требуется |

Организационная структура управления ГПТ напрямую зависит от принятой модели организации ГПТ. Существуя в рамках административной модели, ГПТ имеет следующий структурно – функциональный механизм управления (рис. 13).

| Региональное управление |

| Определение миссии и приоритетов развития, создание правовых и финансовых условий функционирования, координация с другими уровнями пассажирского транспорта |

| Муниципальное управление |

| -Определение стратегии развития ГПТ и путей ее реализации. -Маркетинг (исследование и формирование рынка транспортных услуг). -Финансовый менеджмент (регулирование цен и дотирование, финансирование ГПТ). |

| Управление предприятием |

| Производственный менеджмент, Реализация муниципальных заказов и собственных планов и стратегий развития ГПТ |

Рис. 13. Декомпозиция уровней структурно-функционального механизма административного управления ГПТ

Свободный рынок предполагает практически полную независимость частных перевозчиков от регионального и муниципального управления. Необходимо лишь не нарушать законодательство страны. Таким образом, организационная структура управления ГПТ при модели свободного рынка претерпит некоторые изменения. Транспортная администрация не сможет контролировать тариф оплаты за проезд, заниматься распределением операторов по маршрутам, то есть контролировать, чтобы на менее выгодных маршрутах не было недостатка рейсов. Так же у транспортной администрации отпадет надобность контроля оплаты проезда на линии. Таким образом, в ведомство операторов перейдут все выше перечисленные функции и появится потребность в новых функциональных подразделениях, занимающихся решением этих задач.

На современном этапе развития ГПТ России стал актуален переход от административной модели к модели регулируемого рынка, которая предполагает заключение контрактов с частными предпринимателями на основе конкурсов. В зависимости от вида контракта будет изменятся и организационная структура управления.

1.4.2. Вид заключаемого контракта

Модель регулируемого рынка предполагает три базовые формы взаимоотношений между транспортной администрацией и операторами, которые устанавливаются контрактами, заключаемыми транспортной администрацией с операторами.

1) Контракты на право управления. В соответствии с этой формой контракта частная управляющая компания получает право управления активами, находящимися в муниципальной собственности, для достижения целей, определенных местными органами власти. Все доходы, за исключением расходов на управление, поступают на счет транспортной администрации. Эта модель широко использовалась в системах городских автобусных перевозок в некоторых городах Франции, а такжепри управлениями морскими портами и аэропортами, особенно во франкоязычной Африке.

Контракт обычно предусматривает ежегодное разовое вознаграждение управляющей компании. Также может быть предусмотрено премирование управляющей компании за превышение установленного плана перевозок. Преимущества этой формы организации работы ГПТ заключаются в очень четкой формулировке требований и конечных целей развития ГПТ, а также в использовании высококвалифицированного персонала управляющей компании. Однако при этом в системе ГПТ сохраняется монополизм со всей традиционной для муниципального сектора гарантированной занятостью, на которую менеджеры управляющей компании, практически, не влияют [15,29].

2) Контракты на передачу права транспортного обслуживания (франшизы). В соответствии с таким контрактом операторы обязаны предоставлять услуги, которые в значительной мере конкретизированы транспортной администрацией. Они могут нести коммерческие риски по доходам (в случае контрактов на основе чистой стоимости услуг, которые будут рассматриваться ниже) и обычно окупают инвестиции в подвижной состав, организацию стоянок и развитие производственной базы. При этом транспортная администрация может сохранять контроль и ответственность за общие коммерческие функции, например, маркетинг, услуги на терминалах. Контракт на право выполнения перевозок может охватывать:

- систему ГПТ в целом;

- отдельные территориальные зоны города;

- несколько маршрутов;

- отдельные маршруты.

Контракты на передачу права транспортного обслуживания подразделяются на контракты на основе полной (валовой) стоимости услуг, контракты на основе чистой стоимости услуг и смешанные контракты [15,29].

Контракты на основе полной (валовой) стоимости услуг. Контракт по валовой стоимости услуг предусматривает перечисление транспортной администрации всей выручки от оплаты проезда. При этом транспортная администрация оплачивает оператору выполненную транспортную работу в соответствии с предложенной им ценой. В этом случае ценовая конкуренция операторов основывается на предложении лучшей цены за единицу транспортной работы в конкурсных заявках.

Использование контрактов по валовой стоимости услуг позволяет распределять лоты с любым количеством маршрутов, применять любые схемы оплаты проезда (так как вся выручка перечисляется транспортной администрации). Кроме того, такая форма организации работы общественного транспорта позволяет обеспечить высокий уровень интеграции различных видов транспорта.

Внедрение систем, основанных на использовании контрактов по валовой стоимости услуг, приводит к усилению конкуренции и сокращению эксплуатационных расходов. Недостатком этой системы является отсутствие заинтересованности операторов в организации эффективных систем сбора проездной платы. Для внедрения систем, основанных на использовании контрактов по валовой стоимости услуг, необходимо реализовать следующие мероприятия.

1) Должна быть сформирована конкурентная среда. Там, где сложилась монополия муниципальных предприятий, потребуются стимулировать приток на рынок частных операторов или разукрупнить (реструктурировать) муниципальные транспортных предприятия на несколько независимых конкурирующих компаний. Разукрупнение может осуществляться либо по зонам обслуживания или по городским филиалам муниципального предприятия.

2) Следует внедрить эффективную систему контроля за сбором выручки. Это необходимо, потому что контракт предполагает перечисление выручки, собранной оператором, в распоряжение транспортной администрации. С этой целью в контракты включается требования по использованию определенной системы сбора выручки.

3) Следует организовать контроль за выполнением установленных в контракте объемов перевозок. Это означает, что транспортная администрация должно иметь в своем штате контролеров, работающих независимо от диспетчерских и контрольных служб операторов.

4) Необходимо отслеживать попытки сговора операторов, связанных с конкурсным предложением стоимости контракта. Такие правонарушения типичны при проведении любых конкурсов по предоставлению прав на перевозки и не являются особенностью использования контрактов по валовой стоимости.

Следует отметить, что результирующие бюджетные расходы при использовании контрактов по валовой и чистой стоимости услуг, практически, совпадают при организации эффективной системы контроля за сбором выручки [15,29].

Контракты по чистой стоимости услуг. Контракт по чистой стоимости услуг предусматривает ответственность оператора и за доходы и за расходы. При этом лучшее конкурсное предложение операторов отбирается либо по критерию наименьшего объема бюджетных субсидий, либо по критерию наименьшей проездной платы.

На практике даже прибыльные в целом контракты по чистой стоимости услуг включают в себя убыточные составляющие (работа в воскресные дни, работа в вечернее и ночное время и так далее). При этом операторы заинтересованы в сокращении расходов, в первую очередь, за счет сокращения объемов предложения (например, выпускать на линию в часы пик на один автобус меньше). Следовательно, в этом случае требования к системе контроля должны несколько отличаться от тех, которые используются при контрактах по валовой стоимости услуг. Еще одно проблема связана с тем, что использование контрактов по чистой стоимости услуг заставляет операторов прибегать к агрессивным формам конкуренции за пассажира на маршрутах, имеющих общие участки движения. Эта конкуренция может принимать различные формы, например, «гонки», с целью опередить конкурента при подъезде к остановочному пункту или вытеснение конкурента с маршрута посредством использования демпинговых цен с последующим резким увеличением стоимости проезда.

Немалые трудности связаны также с организацией продаж единых проездных билетов, принимаемых различными операторами, или предназначенными для проезда на нескольких видах транспорта, поскольку это требует перераспределения выручки между различными операторами. Немалые трудности представляет также выплата компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий, так как для этого необходимо организовать сбор информации о количестве льготных поездок по каждому оператору [29].

Для перехода к использованию контрактов по чистой стоимости услуг необходимо выполнить следующие условия:

- сформировать конкурентную среду;

- разработать систему распределения между операторами выручки от централизованной продажи проездных билетов и компенсации за провоз пассажиров льготных категорий;

- организовать систему наблюдения и контроля за работой водителей на линии.

Согласно контракту по чистой стоимости услуг все коммерческие риски несет оператор. Эти контракты привлекают на конкурс меньше мелких операторов, чем контракты по валовой стоимости.

В этой связи потребность в бюджетных расходах на поддержание одного и того же уровня транспортного обслуживания при использовании контрактов по чистой стоимости может быть ниже, чем при использовании контрактов по валовой стоимости.

К смешанным относятся контракты по валовой стоимости услуг, предусматривающие поощрение операторов за увеличение объемов перевозок. Эта форма обычно используется в тех случаях, когда перед общественным транспортом ставится задача переключения на себя перевозок с личного легкового автотранспорта. Использование этих контрактов в ряде случаев приводит к увеличению сбора выручки от оплаты проезда и, как следствие, к сокращению бюджетных расходов на общественный транспорт. Такие виды контрактов используются в Копенгагене (Дания) и других городах [15,29].

3) Контракты в виде концессий. Контракты в форме концессий является дальнейшим развитием системы контрактов на право управления. В этом случае частному предприятию (в результате конкурсного отбора или переговоров) предоставляется концессия на управление транспортной системой сроком на несколько лет. В отличие от контракта на управление частное предприятие - концессионер получает всю выручку и оплачивает все расходы по перевозкам. Обычно концессия дает большую свободу маневра менеджерам при выработке коммерческой стратегии.

Условия контракта в форме концессии включают:

- определение требований к конечным результатам деятельности;

- стандарты транспортного обслуживания;

- структуру и размеры тарифов на перевозки;

- порядок тарифного регулирования с учетом инфляции;

- механизмы контроля и регулирования перевозочной деятельности;

- процедуры изменения условий контракта.

Если в соответствии с условиями контракта концессионер принимает на себя инвестиционные обязательства, то контракт предоставляется на длительный срок (обычно, до 20 лет). Но концессии возможны также и в том случае, когда активы остаются в муниципальной собственности, а местные органы власти регулируют качество и стоимость услуг. Концессии являются достаточно хорошим стимулом для концессионера в части увеличения прибыли за счет роста доходов. В тоже время стимулы к сокращению расходов достаточно слабы из-за монополизации рынка, а также сохранения в муниципальной собственности активов общественного транспорта [15,29].

На рисунке 14 выделены основные характеристики базовых контрактов.

| На право управления Оператор несет всю полноту ответственности за управление перевозочной деятельностью. Активы, принадлежащие транспортной администрации, предоставляются в аренду операторам |

| Контракты на основе полной (валовой) стоимости услуг Весь доход перечисляется транспортной администрации |

| Контракты на основе чистой стоимости услуг Вся выручка от перевозок остается в распоряжении оператора |

| Смешанные контракты Контракты по валовой стоимости услуг, предусматривающие поощрение операторов за увеличение объемов перевозок |

| Концессии Предусматривают ответственность оператора за строительство или восстановление объектов инфраструктуры, использование технической производственной базы и предоставление транспортных услуг в течение установленного периода |

| На передачу права транспортного обслуживания (франшизы) Операторы обязаны предоставлять услуги, которые в значительной мере конкретизированы транспортной администрацией |

| Контракты |

Рис. 14. Базовые виды контрактов

Совершенно очевидно, что в зависимости от заключаемого контракта будет меняться организационная структура управления ГПТ. Рассмотрим влияние вида контракта на организационную структуру управления через распределение функций между оператором и транспортной администрацией (рис. 15). Все перечисленные на рисунке 14 виды контрактов предполагают различные варианты перераспределения функций между оператором и транспортной администрацией. Например, в тех контрактах, где выручка достается оператору, необходимо в организационной структуре организации иметь отделы, занимающиеся контролем за сбором выручки. Контракты существенно различаются и в работе с тарифами. Где – то тариф разрабатывается транспортной администрацией, а где – то оператором, так что в зависимости от этого возникает надобность в тарифном отделе.

| Контракты на передачу права управления | Контракты по валовой стоимости услуг | Контракты по чистой стоимости услуг | Контракты в виде концессий |

| Транспортная администрация |

| Работа с тарифами |

| Контроль сбора доходов и объема перевозок |

| Подвижной состав |

| Продвижение и развитие услуг ГПТ (Промоутинг) |

| Работа с тарифами |

| Контроль сбора доходов и объема перевозок |

| Выручка |

| Выручка |

| Контроль за работой водителей на линии |

| Работа с тарифами |

| Продвижение и развитие услуг ГПТ (Промоутинг) |

| Стандарты качества обслуживания |

| Стандарты качества обслуживания |

| Стандарты качества обслуживания |

| Оператор |

| Подвижной состав |

| Продвижение и развитие услуг ГПТ (Промоутинг) |

| Эксплуатация подвижного состава и получение оговоренного вознаграждения |

| Выручка |

| Работа с тарифами |

| Контроль сбора доходов и объема перевозок |

| Подвижной состав |

| Продвижение и развитие услуг ГПТ (Промоутинг) |

| Выручка |

| Контроль сбора доходов и объема перевозок |

| Продвижение и развитие услуг ГПТ (Промоутинг) |

| Стандарты качества обслуживания |

| Стандарты качества обслуживания |

| Работа с тарифами |

| Подвижной состав |

| Стандарты качества обслуживания |

Рис. 15. Влияние вида контракта на организационную структуру

управления ГПТ в зависимости от выполняемых функций

Таким образом, рисунок 14 наглядно демонстрирует нам взаимосвязь между используемыми видами контрактов и организационными структурами управления ГПТ.

Рынок услуг по перевозке пассажиров в городах,

его сегментация и операторы.

Система транспортного обслуживания жителей города включает в себя:

•городскую транспортную инфраструктуру (дорожное и путевое хозяйство, остановочные пункты и т.д.);

•предприятия и индивидуальных предпринимателей, которые работают на рынке транспортных услуг;

•систему управления (муниципальный административный орган и органы управления транспортными предприятиями).

Система транспортного обслуживания жителей города функционирует в условиях неопределенности, уровень которой не является постоянным. Неопределенность зависит от факторов, определяющих работу пассажирского транспорта, и от сложности связей между этими факторами. Большинство факторов являются нестабильными, и их влияние изменяется различным образом. Их динамизм и сложность вносят главный вклад в неопределенность условий функционирования системы транспортного обслуживания.

Определение сочетания факторов, влияющих на формирование пассажиропотоков, является главным в описании ситуаций. В зависимости от времени выполнения перевозок можно выделить некоторое стандартное множество таких факторов:

•сезон года (осенне-зимний и весенне-летний);

•день недели (будничный и выходной);

• время суток (утро, день, вечер или с выделением часов «пик» или же с дифференциацией внутри часовых интервалов).

На все разнообразные ситуации, описываемые различными наборами стандартных исходных факторов, могут быть заблаговременно разработаны стандартные управленческие решения, предусматривающие изменение количества подвижного состава, маршрутов и режимов движения, графиков работы. Так же заблаговременно могут готовиться управленческие решения в случае массовых зрелищных мероприятий и других аналогичных случаев, поскольку их влияние на изменение пассажиропотоков может легко прогнозироваться. Возможна корректировка заранее проработанного способа действий в процессе его реализации, но в пределах относительно небольшого допуска.

Вместе с тем могут возникать нештатные ситуации: техническая неисправность или аварийный сход с линии транспортных средств, закрытие дороги из-за погодно-климатических или других условий и т.д.

В этом случае управленческое решение требуется принимать в режиме реального времени, так как нельзя точно спрогнозировать момент возникновения того или иного сбоя в работе системы. Возможна предварительная разработка некоторого каталога экстренных мер, применяемых в том или ином случае, но адекватность этих мер реальной ситуации не гарантируется, что требует обратной связи и активной корректировки принимаемых решений.

Однако и такие нештатные ситуации описываются наборами из четырех групп входящих факторов:

1) параметры пассажиропотоков, зависящие от транспортных потребностей жителей города;

2) параметры, характеризующие деятельность перевозчиков на рынке транспортных услуг;

3) параметры, характеризующие городскую транспортную инфраструктуру (в первую очередь, дорожную сеть);

4) влияние внешней среды.

На выходе системы — показатели транспортного обслуживания, по которым оценивается эффективность управленческих решений.

Значения параметров функционирования системы транспортного обслуживания могут отличаться от задаваемых величин. Расхождение фактического и заданного значения параметра эффективности дает количественную оценку возникшей проблемной ситуации.

Спрос на услуги городского пассажирского транспорта может быть оценен обследованием пассажиропотоков, в результате чего устанавливаются корреспонденции жителей города. Различают маршрутные корреспонденции и сетевые. Маршрутные корреспонденции — это передвижения между остановочными пунктами действующей маршрутной сети. Реальные же транспортные потребности отражают сетевые корреспонденции — передвижения пассажиров между зонами города.

Повышение качества транспортного обслуживания возможно в том случае, если установлены требования каждой категории пассажиров. Для этого необходимо провести сегментацию рынка транспортных услуг.

Критериями сегментации могут быть:

• профессиональный состав жителей города, микрорайона;

• возрастная структура населения;

• предпочтения при использовании свободного времени (заведения для культурного отдыха, выезды за город и т.д.);

• уровень дохода на члена семьи.

Обобщенным критерием сегментации может быть стоимость пассажиро-часа, рассчитываемая как частное от деления месячных доходов пассажира на годовой фонд рабочего времени.

Этот критерий определяет покупательную способность жителя города и косвенным образом характеризует его запросы относительно качества перевозки, которые характеризуются затратами времени на поездку и уровнем ее комфорта. Немаловажно и то, что стоимость пассажиро-часа представляет единый измеритель затрат времени и средств пассажиров на поездку.

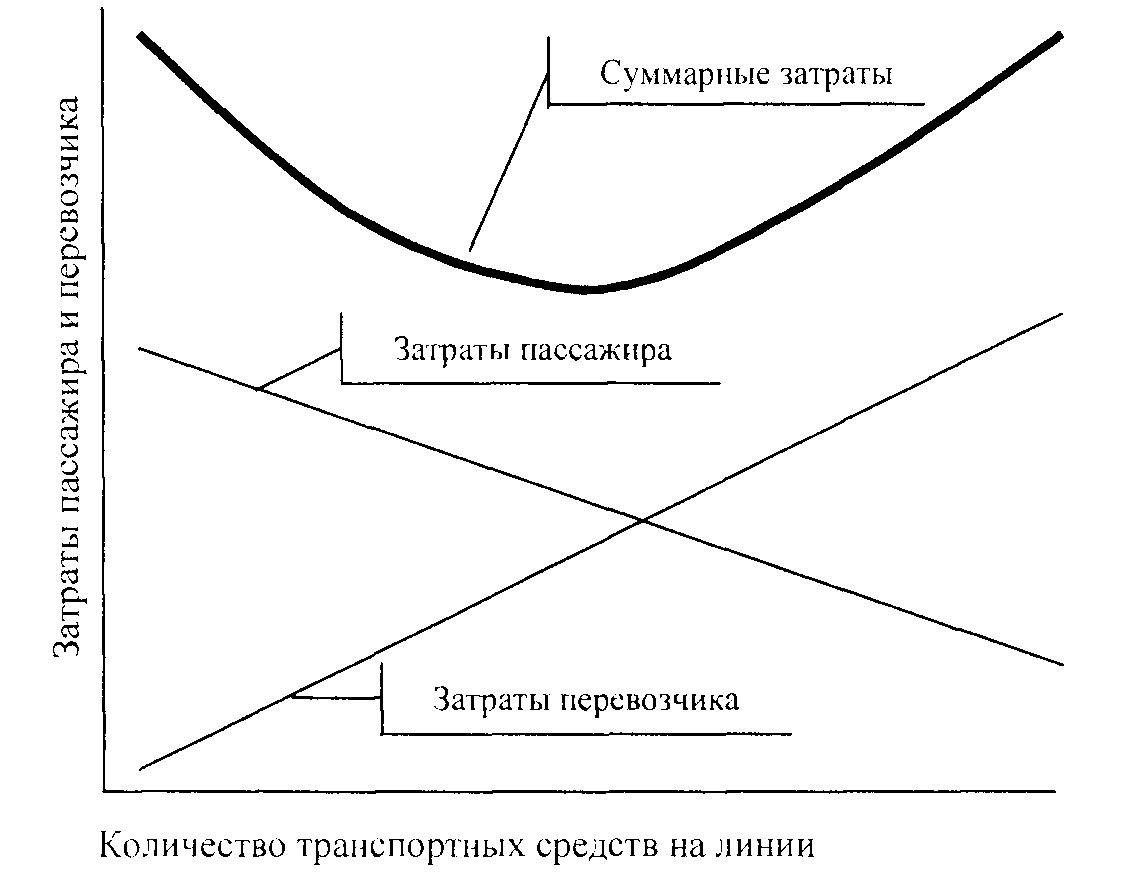

Использование в качестве обобщенного критерия сегментации рынка транспортных услуг стоимости пассажиро-часа позволяет определить компромисс интересов перевозчика и пассажира. Принципиальная схема поиска компромисса показана на рис. 24. Седлообразная кривая строится для различных вариантов стоимости пассажиро-часа и часовых затрат транспортного предприятия на выполнение перевозок. Точка перегиба кривой показывает зону оптимальности по Парето, при выходе из которой возрастут затраты либо перевозчика, либо пассажира.

В качестве аргумента для расчета часовых затрат могут быть выбраны различные параметры. На рис. 24 аргументом является количество транспортных средств на линии, от чего зависит интервал движения подвижного состава и время его ожидания пассажиром на остановке. Аргументом могут быть также затраты на приобретение транспорта с высокими скоростными качествами, от чего зависит время поездки пассажира. Возможны и другие варианты.

На рынке транспортных услуг действуют операторы различных форм собственности, различных организационно-правовых форм и использующие различный подвижной состав.

Вместе с тем надо учитывать, что на отношения пассажира и перевозчика на рынке транспортных услуг значительное влияние оказывает насыщение городов личными автомобилями. В городах Западной Европы основной объем пассажирских перевозок выполняется именно личным транспортом. На лондонской конференции «Европейский транспорт: вызов и возможности» отмечено, что на одного человека в Западной Европе приходится от 2,6 до 3,3 автомобилей, индивидуальные автомобили выполняют объем перевозок около 3000 млрд. пас.-км, а годовой пробег каждого автомобиля составляет в среднем 12000 км. Аналогичного положения следует ожидать и в России, где интенсивно увеличивается число автомобилей, находящихся в личном пользовании.

Рис. 24. Схема поиска компромисса интересов пассажира и перевозчика

Ситуация с предоставлением транспортных услуг на коммерческой основе в России выглядит следующим образом.

Индивидуальные владельцы транспортных средств (легковых автомобилей, микроавтобусов, автобусов малой вместимости) выполняют городские перевозки легковыми таксомоторами и маршрутными такси. В крупных городах возрастает численность индивидуальных владельцев автобусов большой вместимости и повышенной комфортности, но их сфера деятельности не городские перевозки, а междугородные. В перспективе следует ожидать, видимо, проникновения индивидуальных владельцев автобусов средней и большой вместимости на рынок внутригородских перевозок путем закрепления за ними отдельных маршрутов. В настоящее время этот процесс сдерживается громоздкой системой льгот на оплату проезда в городском пассажирском транспорте, что делает нерентабельной его работу.

Активно действуют на рынке транспортных услуг перевозчики различных форм коллективной собственности: общества с ограниченной ответственностью (ООО), открытые и закрытые акционерные общества (ОАО и ЗАО). Обладая более крупным капиталом, они имеют возможность регулярно обновлять подвижной состав и осуществлять перевозки с более высоким качеством, чем индивидуальные владельцы. Сфера их деятельности не только легковые таксомоторы и маршрутные такси, но и автобусные, а в ряде городов и троллейбусные перевозки. Трамвайные перевозки в силу значительных затрат на приобретение и эксплуатацию подвижного состава привлекают меньшее внимание перевозчиков этих форм собственности.

Традиционно большую долю городских перевозок автобусами, троллейбусами и трамваями в городах России выполняют муниципальные унитарные предприятия (МУП). Как правило, они находятся в тяжелом финансовом положении из-за значительного количества пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте. Высокий процент накладных расходов и не всегда эффективное управление в какой-то мере объясняют наметившуюся тенденцию к акционированию этих предприятий.

В некоторых городах на внутригородских перевозках пассажиров используются также водный транспорт и железнодорожный (в пределах линий пригородных железных дорог, проходящих по территории города). Особенности рельефа ряда городов делают возможным использование в качестве внутригородского транспорта фуникулеров (например, г. Владивосток).

Стоимость предоставления транспортных услуг колеблется по разным городам в значительных пределах. Также разнообразны в разных городах формы предоставления льгот по оплате проезда: дети до 7 или до 10 лет, ветераны или инвалиды Великой Отечественной войны, другие категории пассажиров.

Приведенные примеры касаются работы транспорта, находящегося в частной или акционерной собственности. Названные тарифы, при всем их разнообразии, обеспечивают рентабельность перевозок и накопление средств на обновление парка, что практически недостижимо в настоящее время для МУП.

Модели управления работой

транспортного обслуживания населения в городах.

Существует три базовых модели организации работы ГПТ (табл. 17).

Административная модель. При этой модели организация транспортного обслуживания населения осуществляется силами муниципальных предприятий под жестким управлением местных органов власти. Частный сектор используется исключительно как поставщик транспортных средств, а иногда - в качестве субподрядчика по контракту с муниципальным предприятием. При этом муниципальное предприятие несет всю полноту ответственности за предоставление транспортных услуг. Вплоть до прошлого десятилетия такая модель преобладала не только в социалистических экономиках, но также и в большинстве смешанных экономик. Однако, некоторые страны (Великобритания, Швеция, Дания, и т.д.) уже полностью отошли от нее и перешли к рыночной модели организации ГПТ. В настоящее время в соответствии с директивами Европейской Комиссии многие другие государства - члены ЕС также переходят к рыночной модели.

Таблица 17

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-08; Просмотров: 943; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!