КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Андреева Галина Михайловна 5 страница

|

|

|

|

Проблема данных имеет еще и другую сторону: каков должен быть их объем? Соответственно тому, какой объем данных присутствует в социально-психологическом исследовании, все они делятся на два типа: а) корреляционные, основанные на большом массиве данных, среди которых устанавливаются различного рода корреляции, и б) экспериментальные, где исследователь работает с ограниченным объемом данных и смысл работы заключается в произвольном введении исследователем новых переменных и контроле за ними. Опять-таки и в этом вопросе весьма значима теоретическая позиция исследователя: какие объекты, с его точки зрения, вообще «допустимы» в социальной психологии (предположим, включаются ли в число объектов большие группы или нет).

Вторая черта научного исследования — интеграция данных в принципы, построение гипотез и теорий — также специфично раскрывается в социальной психологии. Теориями в том понимании, в каком о них говорится в точных науках, прежде всего в математике и логике, социальная психология не обладает. Как и в других гуманитарных дисциплинах, теории в социальной психологии не носят дедуктивного характера, т.е. не представляют собой такой хорошо организованной связи между положениями, чтобы можно было из одного вывести любое другое. В таких условиях особенно важное место в исследовании начинает занимать гипотеза. Гипотеза «представляет» в социально-психологическом исследовании теоретическую форму знания. Отсюда важнейшее звено социально-психологического исследования — формулирование гипотез. Одна из причин слабости многих исследований — отсутствие в них гипотез или неграмотное их построение.

С другой стороны, как бы ни сложно было построение теорий в социальной психологии, более или менее полное знание и здесь не может Развиваться при отсутствии теоретических обобщений. Поэтому даже хорошая гипотеза в исследовании не есть достаточный уровень включения теории в исследовательскую практику: уровень обобщений, полученных на основании проверки гипотезы и на основании ее подтверждения, есть еще только самая первичная форма организации данных. Следующий шаг — переход к обобщениям более высокого уровня, к обобщениям теоретическим. Конечно, оптимальным было бы построение некой общей теории, объясняющей все проблемы социального поведения и деятельности индивида в группе, механизмы динамики самих групп и т.д. Но более доступной пока представляется разработка специальных теорий — так называемых теорий среднего ранга, которые охватывают более узкую сферу — какие-то отдельные стороны социально-психологической реальности. К таким теориям можно, например, отнести теорию групповой сплоченности, группового принятия решений, лидерства и т.д. Подобно тому как важнейшей задачей социальной психологии является задача разработки специальной методологии, также крайне актуально здесь и создание специальных теорий. Без этого накапливаемый эмпирический материал не может представлять собой ценности для построения прогнозов социального поведения, т.е. для решения главной задачи социальной психологии.

Третья черта научного исследования, согласно требованиям науковедения, — обязательная проверяемость гипотез и построение на этой базе обоснованных предсказаний. Проверка гипотез, естественно, необходимый элемент научного исследования: без этого элемента, строго говоря, исследование вообще лишается смысла; вместе с тем в деле проверки гипотез социальная психология испытывает целый ряд трудностей, связанных с ее двойственным статусом.

В качестве экспериментальной дисциплины социальная психология подчиняется тем нормативам проверки гипотез, которые существуют для любых экспериментальных наук, где давно разработаны различные модели проверки гипотез. Однако, обладая чертами и гуманитарной дисциплины, социальная психология попадает в затруднения связанные с этой ее характеристикой. Существует старая полемика внутри философии по вопросу о том, что вообще означает проверка гипотез, их верификация: неопозитивизм объявил законной лишь одну форму верификации, а именно сопоставление суждений науки с данными, непосредственного чувственного опыта. Если такое сопоставление невозможно, то относительно проверяемого суждения вообще нельзя сказать, истинно оно или ложно; оно просто не может в таком случае считаться суждением, оно есть «псевдосуждение».

Если строго следовать такому принципу (т.е. принимать идею «жесткой» верификации), ни одно более или менее общее суждение науки не имеет права на существование. Отсюда вытекают два важных следствия; принимаемые позитивистски ориентированными исследователями: 1) наука может пользоваться только методом эксперимента (ибо лишь в этих условиях возможно организовать сопоставление суждения с данными непосредственного чувственного опыта) и 2) наука по существу не может иметь дело с теоретическими знаниями (ибо не всякое теоретическое положение может быть верифицировано). Выдвижение этого требования закрывало возможности для развития любой неэкспериментальной науки и ставило ограничения вообще всякому теоретическому знанию. В своей жесткой форме это требование неопозитивизма давно подвергнуто критике, однако в среде исследователей-экспериментаторов до сих пор существует известный нигилизм относительно любых форм неэкспериментальных исследований. Сочетание внутри социальной психологии двух начал дает известный простор для пренебрежения той частью проблематики, которая не может быть исследована экспериментальными методами и где, следовательно, невозможна верификация гипотез в той единственной форме, в которой она разработана в неопозитивистском варианте логики и методологии науки.

Но в социальной психологии существуют такие предметные области, как область исследования психологических характеристик больших групп, массовых процессов, где необходимо применение совсем иных методов, и на том основании, что верификация здесь невозможна, области эти не могут быть исключены из проблематики науки; здесь нужна разработка иных способов проверки выдвигаемых гипотез. В этой части социальная психология сходна с большинством гуманитарных наук и, подобно им, должна утвердить право на существование своей глубокой специфики. Иными словами, здесь приходится вводить и другие критерии научности, кроме тех, которые разработаны лишь на материале точных наук.

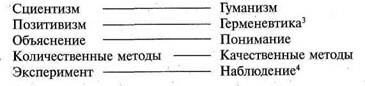

В этой связи в последние годы возрос интерес к качественным методам исследования, широко применяемым в гуманитарных науках, в частности в социологии [Ядов, 1998]. Качественные методы не предполагают применения статистических процедур, стандартизации данных и используются для того, чтобы максимально полно описать конкретный объект исследования, выявить его глубинные характеристики, вскрыть причинно-следственные связи (примером качественного исследования является так называемое исследование случая — case-study). В последние годы качественные методы получают распространение и в социальной психологии, причем особое развитие приобрел метод фокусгрупп [Мельникова, 1994; 2003]. Такое запоздалое признание их роли здесь связано опять-таки с общей дискуссией о статусе социальной психологии, с признанием или непризнанием в ней элементов гуманитарного знания. Кризисные явления в современной социальной психологии показывают, что она сплошь и рядом проигрывает именно из-за недостатка своей «гуманитарной ориентации». Здесь уместно привести сравнительные характеристики двух принципиально различных стратегий (ориентации) научного исследования, принятых соответственно в системах естественных и гуманитарных наук.

В этой связи в последние годы возрос интерес к качественным методам исследования, широко применяемым в гуманитарных науках, в частности в социологии [Ядов, 1998]. Качественные методы не предполагают применения статистических процедур, стандартизации данных и используются для того, чтобы максимально полно описать конкретный объект исследования, выявить его глубинные характеристики, вскрыть причинно-следственные связи (примером качественного исследования является так называемое исследование случая — case-study). В последние годы качественные методы получают распространение и в социальной психологии, причем особое развитие приобрел метод фокусгрупп [Мельникова, 1994; 2003]. Такое запоздалое признание их роли здесь связано опять-таки с общей дискуссией о статусе социальной психологии, с признанием или непризнанием в ней элементов гуманитарного знания. Кризисные явления в современной социальной психологии показывают, что она сплошь и рядом проигрывает именно из-за недостатка своей «гуманитарной ориентации». Здесь уместно привести сравнительные характеристики двух принципиально различных стратегий (ориентации) научного исследования, принятых соответственно в системах естественных и гуманитарных наук.

3 Герменевтика — термин, заимствованный из литературоведения и означающий

традицию и способы истолкования текстов. Используется в литературе по гуманитарным наукам.

4 В родственной социальной психологии науке — этнопсихологии — называется и

такое противопоставление, как «этик» — «эмик», примерно соответствующее выстроенным двум рядам [Стефаненко, 2003].

Две обозначенные здесь «линии» не обязательно проявляют себя точно в указанном противостоянии, но отражают преимущественную ориентацию естественно-научного или гуманитарного знания. Понятно, что для таких дисциплин, как социальная психология, весьма актуальна проблема выбора стратегии исследования, допускающая как один, так и другой вариант, а также возможность их сочетания.

Таким образом, сформулированные выше требования к научному исследованию оказываются применимыми в социальной психологии с известными оговорками, что умножает методологические трудности.

Качество социально-психологической информации определяется рядом факторов. В общем виде проблема качества информации решается путем обеспечения принципа репрезентативности, а также путем проверки способа получения данных на надежность. В социальной психологии эти общие проблемы приобретают специфическое содержание. Будь то экспериментальное или корреляционное исследование, информация, которая в нем собрана, должна удовлетворять определенным требованиям: так специфика неэкспериментальных исследований не должна обернуться пренебрежением к качеству информации. Для социальной психологии, как и для других наук о человеке, могут быть выделены два вида параметров, характеризующих качество информации: объективные и субъективные.

Такое допущение вытекает из той особенности дисциплины, что источником информации в ней всегда является человек. Значит, не считаться с этим фактом нельзя и следует лишь обеспечить максимально возможный уровень надежности и тех параметров, которые квалифицируются как «субъективные». Конечно, ответы на вопросы анкеты или интервью составляют «субъективную» информацию, но и ее можно получить в максимально полной и надежной форме, а можно упустить многие важные моменты, проистекающие из этой «субъективности». Для преодоления ошибок такого рода и вводится ряд требований относительно надежности информации.

Надежность информации достигается прежде всего проверкой на надежность инструмента, посредством которого собираются данные. В каждом случае обеспечиваются как минимум три характеристики надежности: обоснованность (валидность), устойчивость и точность [Ядов, 1998].

Обоснованность (валидность) инструмента — это его способность измерять именно те характеристики объекта, которые и нужно измерить. Исследователь — социальный психолог, строя какую-нибудь шкалу, должен быть уверен, что эта шкала измерит именно те свойства установок индивида, которые он намеревается измерить. Существует несколько способов проверки инструмента на обоснованность. Можно прибегнуть к помощи экспертов — круга лиц, компетентность которых в изучаемом вопросе общепризнанна. Распределения характеристик исследуемого свойства, полученные при помощи шкалы, можно сравнить с теми распределениями, которые дадут эксперты (действуя без шкалы). Совпадение полученных результатов в известной мере убеждает в обоснованности используемой шкалы. Другой способ, опять-таки основанный на сравнении, — это проведение дополнительного интервью: вопросы в нем должны быть сформулированы так, чтобы ответы на них также давали косвенную характеристику распределения изучаемого свойства. Совпадение и в этом случае рассматривается как некоторое свидетельство обоснованности шкалы. Как видно, все эти способы не дают абсолютной гарантии обоснованности применяемого инструмента, и в этом одна из существенных трудностей социально-психологического исследования. Она объясняется тем, что здесь, как правило, нет готовых, уже доказавших свою валидность способов; напротив, исследователю приходится по существу каждый раз заново строить инструмент.

Устойчивость информации — это ее качество быть однозначной, т.е. при получении ее в разных ситуациях она должна быть идентичной. (Иногда это качество информации называют «достоверностью».) Способы проверки информации на устойчивость следующие: а) повторное измерение; б) измерение одного и того же свойства разными наблюдателями; в) так называемое «расщепление шкалы», т.е. проверка шкалы по частям. Как видно, все эти методы перепроверки основаны на многократном повторении замеров. Все они должны создать у исследователя уверенность в том, что он может доверять полученным данным.

Наконец, точность информации измеряется тем, насколько дробными являются применяемые метрики, или, иными словами, насколько чувствителен инструмент. Таким образом, это степень приближения Результатов измерения к истинному значению измеряемой величины. Конечно, каждый исследователь должен стремиться получить наиболее точные данные. Однако создание инструмента, обладающего нужной степенью точности, — в ряде случаев довольно трудное дело. Всегда необходимо решить, какая мера точности является допустимой. При определении этой меры исследователь включает и весь арсенал своих теоретических представлений об объекте.

Нарушение одного требования сводит на нет и другое: скажем, данные могут быть обоснованы, но неустойчивы (в социально-психологическом исследовании такая ситуация может возникнуть тогда, когда проводимый опрос оказался ситуативным, т.е. время его проведения могло играть определенную роль, и в силу этого возник какой-то дополнительный фактор, не проявляющийся в других ситуациях); другой пример, когда данные могут быть устойчивы, но не обоснованы (если, предположим, весь опрос оказался смещенным, то одна и та же картина будет повторяться на длительном отрезке времени, но картина-то будет ложной!).

Многие исследователи отмечают, что все способы проверки информации на надежность недостаточно совершенны в социальной психологии. Кроме того, работают эти способы только в руках квалифицированного специалиста. В руках же неопытных исследователей такая проверка может дать неточные результаты и послужить основой для ложных утверждений. Требования, которые считаются элементарными в общепсихологических исследованиях [Корнилова, 2002], в социальной психологии обрастают рядом трудностей в силу прежде всего специфического источника информации.

Какие же характерные черты такого источника, как человек, осложняют ситуацию? Прежде чем стать источником информации, человек должен понять вопрос, инструкцию или любое другое требование исследователя. Но люди обладают различной способностью понимания; следовательно, уже в этом пункте исследователя поджидают различные неожиданности. Далее, чтобы стать источником информации, человек должен обладать ею, но ведь выборка испытуемых не строится с точки зрения подбора тех, кто информацией обладает, и отвержения тех, кто ею не обладает (ибо, чтобы выявить это различие между испытуемыми, опять-таки надо проводить специальное исследование). Следующее обстоятельство касается свойств человеческой памяти: если человек понял вопрос, обладает информацией, он еще должен вспомнить все то, что необходимо для полноты информации. Но качество памяти — вещь строго индивидуальная, и нет никаких гарантий, что в выборке испытуемые подобраны по принципу более или менее одинаковой памяти. Есть еще одно важное обстоятельство: человек должен дать согласие выдать информацию. Его мотивация в этом случае, конечно, в определенной степени может быть стимулирована инструкцией, условиями проведения исследования, но все эти обстоятельства не гарантируют согласия испытуемых на сотрудничество с исследователем.

Поэтому наряду с обеспечением надежности данных особо остро стоит в социальной психологии вопрос о репрезентативности. Сама постановка этого вопроса связана с двойственным характером социальной психологии. Если бы речь шла о ней только как об экспериментальной дисциплине, проблема решалась бы относительно просто: репрезентативность в эксперименте достаточно строго определяется и проверяется. Но в случае корреляционного исследования социальный психолог сталкивается с совершенно новой для него проблемой, особенно если речь идет о массовых процессах. Эта новая проблема - построение выборки. Условия решения этой задачи сходны с условиями решения ее в социологии.

Естественно, что и в социальной психологии применяются те же самые виды выборки, как они описаны в статистике и употребляются всюду: случайная, типичная (или стратифицированная), выборка по квоте и пр. Но в каком случае применить тот или другой вид — это вопрос всегда творческий: эту задачу каждый раз приходится решать заново применительно к данному исследованию, к данному объекту, к данным характеристикам генеральной совокупности. Само выделение классов (типов) внутри генеральной совокупности строго диктуется содержательным описанием объекта исследования: когда речь идет о поведении и деятельности масс людей, очень важно точно определить, по каким параметрам здесь могут быть выделены типы поведения.

Самой сложной проблемой, однако, оказывается проблема репрезентативности, возникающая в специфической форме в социально-психологическом эксперименте. Но, прежде чем освещать ее, необходимо дать общую характеристику тех методов, которые применяются всоциально-психологических исследованиях.

Методы социально-психологического исследования

Весь набор методов можно подразделить на две большие группы: методы исследования и методы воздействия. Последние относятся к специфической области социальной психологии, к так называемой «психологии воздействия» и будут рассмотрены в главе о практических приложениях социальной психологии. Здесь же анализируются методы исследования, в которых в свою очередь различаются методы сбора информации и методы ее обработки. (Методы обработки данных часто не выделяются в специальный блок, поскольку большинство из них не являются специфичными для социально-психологического исследования, а используют некоторые общенаучные приемы. С этим можно согласиться, но тем не менее для полного представления о всем методическом вооружении социальной психологии следует упомянуть осуществовании этой второй группы методов.)

Среди методов сбора информации нужно назвать: наблюдение, изучение документов (в частности, контент-анализ), опросы (анкеты, интервью), различного рода тесты (в том числе наиболее распространенный социометрический тест), наконец, эксперимент (как лабораторный, так и естественный). Вряд ли целесообразно в общем курсе, да еще и в его начале подробно характеризовать каждый из этих методов. Логичнее указать случаи их применения при изложении отдельных содержательных проблем социальной психологии, тогда такое изложение будет значительно понятнее. Сейчас необходимо дать лишь самую общую характеристику каждого метода и, главное, обозначить те моменты, где в применении их встречаются определенные затруднения. В большинстве случаев эти методы идентичны тем, что применяются в социологии [Ядов, 1998].

Наблюдение является «старым» методом социальной психологии и иногда противопоставляется эксперименту как несовершенный метод. Вместе с тем далеко не все возможности метода наблюдения сегодня исчерпаны в социальной психологии: в случае получения данных об открытом поведении; о действиях индивидов метод наблюдения играет весьма важную роль. В определенном отношении наблюдение можно рассматривать как один из качественных методов. Главная проблема, которая встает при применении метода наблюдения, заключается в том, как обеспечить фиксацию каких-то определенных классов характеристик, чтобы «прочтение» протокола наблюдения было понятно и другому исследователю, могло быть интерпретировано в терминах гипотезы. На обыкновенном языке эти вопросы могут быть сформулированы так: Что наблюдать? Как фиксировать наблюдаемое?

Существует много различных предложений для организации так называемого структурирования данных наблюдения, т.е. выделения заранее некоторых классов явлений, например, взаимодействий личностей в группе с последующей фиксацией количества, частоты проявления этих взаимодействий и т.д. Ниже будет подробно охарактеризована одна из таких попыток, предпринятых Р. Бейлсом. Вопрос о выделении классов наблюдаемых явлений есть по существу вопрос о единицах наблюдения, как известно, остро стоящий и в других разделах психологии. В социально-психологическом исследовании он может быть решен только отдельно для каждого конкретного случая при условии учета предмета исследования. Другой принципиальный вопрос — это временной интервал, который можно считать достаточным для фиксации каких-либо единиц наблюдения. Хотя и существует много различных процедур для того, чтобы обеспечить фиксацию этих единиц в определенные промежутки времени и их кодирование, вопрос нельзя считать до конца решенным. Как видно, метод наблюдения не так прост, как кажется на первый взгляд, и, несомненно, может с успехом быть применен в ряде социально-психологических исследований. Особый интерес при этом представляет такая разновидность наблюдения, как включенное наблюдение, когда исследователь (инкогнито!) становится участником изучаемой группы.

Изучение документов имеет большое значение, поскольку при помощи этого метода возможен анализ продуктов человеческой деятельности. Иногда необоснованно противопоставляют метод изучения документов, например, методу опросов как метод «объективный» методу «субъективному». Вряд ли это противопоставление уместно: ведь и в документах источником информации выступает человек, следовательно, все проблемы, встающие при этом, остаются в силе. Конечно, мера «субъективности» документа различна в зависимости от того, изучается ли официальный или сугубо личный документ, но она всегда присутствует. Особая проблема возникает здесь и в связи с тем, что интерпретирует документ исследователь, т.е. тоже человек, со своими собственными, присущими ему индивидуальными психологическими особенностями. Важнейшую роль при изучении документа играет, например, способность к пониманию текста. Проблема понимания — это особая проблема психологии, но здесь она включается в процесс применения методики, следовательно, не может не приниматься во внимание.

Для преодоления этого нового вида «субъективности» (интерпретации документа исследователем) вводится особый прием, получивший название «контент-анализ» (буквально: «анализ содержания») [Богомолова, Стефаненко, 1992]. Это особый, достаточно формализованный метод анализа документа, когда в тексте выделяются специальные «единицы», а затем подсчитывается частота их употребления. Метод контент-анализа есть смысл применять только в тех случаях, когда исследователь имеет дело с большим массивом информации, так что приходится анализировать многочисленные тексты. Практически этот метод применяется в социальной психологии при исследованиях в области массовых коммуникаций. Ряд трудностей не снимается, конечно, и применением методики контент-анализа; например, сам процесс выделения единиц текста, естественно, во многом зависит и от теоретической позиции исследователя, и от его личной компетентности, уровня его творческих возможностей. Как и при использовании многих других методов в социальной психологии, здесь причины успеха или неуспеха зависят от искусства исследователя.

Опросы — весьма распространенный прием в социально-психологических исследованиях, вызывающий, пожалуй, наибольшее число нареканий. Обычно критические замечания выражаются в недоумении по поводу того, как же можно доверять информации, полученной из непосредственных ответов испытуемых, по существу из их самоотчетов. Обвинения такого рода основаны или на недоразумении, или на абсолютной некомпетентности в области проведения опросов. Среди многочисленных видов опросов наибольшее распространение получают в социальной психологии интервью и анкеты.

Главные методологические проблемы, которые возникают при применении этих методов, заключаются в конструировании вопросника. Первое требование здесь — логика построения его, предусмотрение того, чтобы вопросник доставлял именно ту информацию, которая требуется по гипотезе, и того, чтобы информация эта была максимально надежной. Существуют многочисленные правила построения каждого вопроса, расположения их в определенном порядке, группировки в отдельные блоки и т.д. В литературе подробно описаны [Лекции по методике конкретных социальных исследований. М., 1972] типичные ошибки, возникающие при неграмотном конструировании вопросника. Все это служит тому, чтобы вопросник не требовал ответов «в лоб», чтобы содержание его было понятно автору лишь при условии проведения определенного замысла, который изложен не в вопроснике, а в программе исследования, в гипотезе, построенной исследователем. Конструирование вопросника — труднейшая работа, она не может выполняться поспешно, ибо всякий плохой опросник служит лишь компрометации метода.

Построение вопросника для анкеты требует большого мастерства исследователя. Логика его построения, порядок следования вопросов, их тип (открытые — закрытые) должны быть тщательно продуманы: составитель анкеты должен иметь «ключ», при помощи которого ответы на вопросы могут быть адекватно интерпретированы [Алешина, Данилин, Дубовская, 1989].

Отдельная большая проблема — применение интервью, поскольку здесь имеет место взаимодействие интервьюера и респондента (т.е. человека, отвечающего на вопросы), которое само по себе есть некоторое социально-психологическое явление. В ходе интервью проявляются все описываемые в социальной психологии способы воздействия одного человека на другого, действуют все законы восприятия людьми друг друга, нормы их общения. Каждая из этих характеристик может влиять на качество информации, может привносить еще одну разновидность «субъективности», о которой речь шла выше. Но нужно иметь в виду, что все эти проблемы не являются новыми для социальной психологии, по поводу каждой из них разработаны определенные «противоядия», и задача заключается лишь в том, чтобы с должной серьезностью относиться к овладению этими методами. В противовес распространенному непрофессиональному взгляду, что опросы — самый «легкий» для применения метод, можно смело утверждать, что хороший опрос — это самый «трудный» метод социально-психологического исследования.

Тесты не являются специфическим социально-психологическим методом, они широко применяются в различных областях психологии. Когда говорят о применении тестов в социальной психологии, имеют в виду чаще всего личностные тесты, реже — групповые тесты. Но и эта разновидность тестов, как известно, применяется и в общепсихологических исследованиях личности, никакой особой специфики применения этого метода в социально-психологическом исследовании нет: все методологические нормативы применения тестов, принимаемые в общей психологии, являются справедливыми и здесь.

Как известно, тест — это особого рода испытание, в ходе которого испытуемый выполняет или специально разработанное задание, или отвечает на вопросы, отличающиеся от вопросов анкет или интервью. Вопросы в тестах носят косвенный характер. Смысл последующей обработки состоит в том, чтобы при помощи «ключа» соотнести полученные ответы с определенными параметрами, например, характеристиками личности, если речь идет о личностных тестах. Большинство таких тестов разработано в патопсихологии, где их применение имеет смысл лишь в сочетании с методами клинического наблюдения. В определенных границах тесты дают важную информацию о характеристиках патологии личности. Обычно считают наибольшей слабостью личностных тестов то их качество, что они схватывают лишь какую-то одну сторону личности. Этот недостаток частично преодолевается в сложных тестах, например тесте Кеттела или тесте MMPI. Однако применение этих методов не в условиях патологии, а в условиях нормы (с чем и имеет дело социальная психология) требует многих методологических корректив.

Самый главный вопрос, который встает здесь, — это вопрос о том, насколько значимы для личности предлагаемые ей задания и вопросы; в социально-психологическом исследовании — насколько можно соотнести с тестовыми измерениями различных характеристик личности ее деятельность в группе и т.д. Наиболее распространенной ошибкой является иллюзия о том, что стоит провести массовое тестирование личностей в какой-то группе, как все проблемы этой группы и личностей, ее составляющих, станут ясными. В социальной психологии тесты могут применяться как подсобное средство исследования. Данные их обязательно должны сопоставляться с данными, полученными при помощи других методов. К тому же применение тестов носит локальный характер еще и потому, что они преимущественно касаются лишь одного раздела социальной психологии — проблемы личности. Тестов же, имеющих значение для диагностики группы, не так много. В качестве примера можно назвать получившие широкое распространение тест Т. Лири и социометрический тест, который будет рассмотрен особо в разделе, посвященном малой группе.

Эксперимент выступает в качестве одного из основных методов исследования в социальной психологии. Полемика вокруг возможностей и ограниченностей экспериментального метода в этой области является одной из самых острых полемик по методологическим проблемам до настоящего времени. В социальной психологии различают два основных вида эксперимента: лабораторный и естественный. Для обоих видов существуют некоторые общие правила, выражающие суть метода, а именно: произвольное введение экспериментатором независимых переменных и контроль за ними, а также за изменениями зависимых переменных. Общим является также требование выделения контрольной и экспериментальной групп, чтобы результаты измерений могли быть сравнимы с некоторым эталоном. Однако наряду с этими общими требованиями лабораторный и естественный эксперименты обладают своими собственными правилами. Особенно дискуссионным для социальной психологии является вопрос о лабораторном эксперименте.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-24; Просмотров: 516; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!