КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Патофизиология аритмий

|

|

|

|

Нарушения ритма - один из наиболее часто встречающихся синдромов в клинике. Они могут возникать у практически здоровых лиц при нарушении функционального состояния автономной нервной системы (симпатикотония, ваготония), у лиц с врожденными изменениями проводящей системы сердца (дополнительные проводящие пути). Но наиболее частой причиной аритмий являются возникающие при многих заболеваниях изменения метаболизма как элементов проводящей системы сердца, так и сократительного миокарда. Аритмогенное действие присуще и многим препаратам, используемым в кардиологической практике, в том числе и антиаритмическим средствам.

Патофизиологические механизмы, приводящие к развитию аритмий, далеко не одинаковы. Согласно современным представлениям, в основе возникновения всех нарушений ритма могут лежать три механизма: нарушение образования импульсов, нарушение проведения импульсов и комбинированные нарушения образования и проведения импульсов.

К настоящему времени еще до конца не изучены биохимические и электрофизиологические механизмы, ответственные за возникновение тех или иных нарушений ритма, и многие из существующих представлений основаны на допущениях Однако не вызывает сомнений тот факт, что в основе одного и того же клинико-электрокардиографического варианта нарушений ритма могут лежать различные патофизиологические механизмы Точно так же при одном о том же типе патофизиологических нарушений могут возникать различные аритмии.

Классификация основных механизмов возникновения аритмий

1. Нарушения образования импульсов.

• Нарушения автоматизма клеток, обладающих пейсмекер-ной активностью (синусовый узел, латентные водители ритма).

• Возникновение анормального автоматизма в клетках сократительного миокарда или в частично деполяризованных клетках системы Гиса-Пуркинье.

• Триггерная активность в проводящей системе и сократительном миокарде, основанная на ранних и задержанных постдеполяризациях.

2. Нарушения проведения импульсов.

• Блокада проведения.

• Однонаправленная блокада проведения с механизмом повторного входа импульса (reentry).

• Отражение импульса (.reflection).

3. Одновременные нарушения образования и проведения импульсов.

Нарушения образования импульсов. В эту группу принято объединять аритмии, возникающие при изменении активности клеток, способных к генерации импульсов в физиологических условиях, а также нарушения ритма, обусловленные механизмами анормального автоматизма.

Аритмии первого типа, связанные с изменениями автоматизма клеток, обладающих пейсмекерной активностью, могут возникать как в синусовом узле (автоматические аритмии синусового узла), так и в нижерасположенных отделах проводящей системы сердца (эктопические автоматические аритмии).

Электрофизиологической основой изменений автоматизма синусового узла является нарушение скорости спонтанной диастоличе-ской деполяризации Р-клеток, что может быть обусловлено изменениями величин максимального диастолического и порогового потенциалов и скорости (наклона) 4-й фазы потенциала действия (деполяризации). Наиболее частыми клиническими проявлениями нарушений ритма этого типа являются синусовая тахикардия, синусовая брадикардия, синусовая (дыхательная) аритмия Сюда же можно отнести и некоторые варианты синдрома слабости синусового узла.

Эктопические автоматические ритмы могут возникать при подавлении пейсмекерной активности синусового узла или же при усилении ее в нижерасположенных клетках проводящей системы сердца, активность которых в физиологических условиях подавлена им-

пульсами, поступающими из синусового узла, и электротоническим взаимодействием с клетками сократительного миокарда

Еще одно условие, при котором может проявляться автоматизм латентных пейсмекерных клеток, - это замедление или невозможность проведения синусового импульса в той или иной группе клеток. Возникающие при этих условиях нарушения ритма принято называть замещающими или выскальзывающими

Значительно более сложным является механизм приобретения способности к генерации импульсов клетками сократительного миокарда - нарушения образования импульсов по механизму анормального автоматизма. Для приобретения клетками сократительного миокарда способности к генерации импульсов необходимо уменьшение в них максимального потенциала покоя до -65-30 mV и более медленный подъем 1-й фазы потенциала действия. Характер биохимических изменений в клетках, приводящий к подобному изменению их электрофизиологических свойств, до настоящего времени не выяснен. Некоторые исследователи связывают его с замедлением поступления Na"1" и Са"1""1" в кардиомиоциты, другие - с выходом К"1" Одной из особенностей эктопических ритмов, обусловленных анормальным автоматизмом, является их меньшая чувствительность к подавляющему действию синусовых импульсов по сравнению с аритмиями, возникающими в проводящей системе сердца.

Третий механизм нарушения образования импульсов связан с приобретением клеткой способности генерировать постпотенциалы (так называемые триггерные ритмы). В отличие от автоматизма здесь возникновению дополнительного импульса обязательно предшествует обычный потенциал действия (рис. 15).

Рис. 15. Механизмы аритмогенеза. Нарушение образования импульса: трштерная активность. А - ранние постдеполяризации, Б - поздние постдеполяризации.

При целом ряде ситуаций прекращение возбуждения клетки не приводит к стабильной 4-й фазе (потенциалу покоя), и величина потенциала продолжает колебаться в определенных пределах (позд-Иние постпотенциалы). Эти колебания величины потенциала могут наступать также до завершения полной реполяризации (ранние постпотенциалы). Ранние постпотенциалы чаще возникают во 2-й фазе потенциала действия (фаза плато), реже - в 3-й фазе (медленная деполяризация) на фоне увеличения интервала Q-T на ЭКГ.

Механизмы возникновения постпотенциалов окончательно не выяснены. Постпотенциалы, возникающие в фазе плато, связывают с усилением поступления Са"1""1" в клетку, в третьей фазе - с реакти-вацией быстрых натриевых каналов, поздние постпотенциалы — с увеличением содержания Са"1"* в клетке. Во всех случаях придается значение острому уменьшению содержания К4" в кардиомиоцитах. Наиболее часто постпотенциалы, как причина аритмий, отмечаются при ишемии миокарда, при терапии сердечными гликозидами и действии на измененный миокард высоких концентраций катехоламинов.

Особенностью триггерных аритмий является их значительная резистентность к антиаритмическим препаратам и сверхчастой стимуляции для купирования.

Нарушения проведения импульсов В основе возникновения аритмий могут лежать несколько типов нарушения проведения импульсов Нередко аритмии возникают вследствие замедления или полной блокады проведения импульса к определенному участку миокарда. Это приводит к замедлению основного ритма вплоть до асистолии и проявлению автоматизма латентных водителей ритма в виде медленных замещающих или выскальзывающих ритмов (бради-кардии, брадиаритмии). Вторая причина - проведение синусового импульса не нарушено, но изменены электрофизиологические свойства клеток, к которым он поступает (снижение максимального диасто-лического потенциала, удлинение рефракторного периода). Возможна и такая ситуация, когда электрофизиологические свойства клеток, к которым своевременно поступает импульс, не изменены, но сила импульса настолько слаба, что она не в состоянии возбудить клетку. В этих условиях способность распространяющегося импульса стимулировать возбудимые клетки постепенно уменьшается по мере его движения, хотя скорость распространения импульса остается нормальной - затухающее (декрементное) проведение. Обычно во всех этих случаях возникают брадиаритмии.

Наконец, в основе аритмий, обусловленных нарушениями проведения, может лежать однонаправленная блокада с повторным входом импульса (.reentry). Для возникновения аритмии по типу reentry

необходимо наличие в миокарде зоны с электрофизиологическими свойствами, способными поддерживать круговое движение импульса. При этом в сердце сосуществуют два или несколько путей проведения импульсов, различающихся по рефракторному периоду и скорости возбуждения клеток проводящей системы. В этих условиях импульс не затухает, достигнув определенной зоны миокарда, а встречает там участок ткани, способный к возбуждению с проведением импульса в необычном направлении. Для появления этого феномена необходима однонаправленная блокада проведения импульса (импульс распространяется только в одном направлении), импульс должен рециркулировать - возвращаться к месту его начального происхождения, циркуляция импульса осуществляется вокруг определенной области миокарда. Наконец, феномен повторного входа чаще всего возникает при замедлении скорости проведения дополнительного (кругового) импульса, когда он на своем пути не встречает рефракторного участка. Однако медленное проведение не является обязательным условием. Reentry вполне возможен и при нормальной скорости проведения, если путь кругового движения импульса достаточно длинен (рис. 16).

Б В

Рис. 16. Механизмы аритмогенеза. Повторный вход возбуждения (reentry) в периферических волокнах Пуркинье. АБ и АВ - периферические разветвления, БВ - миокард желудочков, Х - однонаправленная блокада проведения.

Наиболее достоверной и доказанной причиной reentry являются аномальные дополнительные проводящие пути, соединяющие предсердия и желудочки. Электрофизиологической особенностью дополнительного проводящего пути является больший по сравнению с основным проводящим путем рефрактерный период и более

j быстрое проведение импульса. Обычно возникающее в предсердии ^дополнительное возбуждение распространяется на желудочки по атриовентрикулярному соединению (рис. 17) и возвращается в предсердия ретроградно по дополнительному пути (ортодромная тахикардия). Значительно реже так называемые реципрокные тахикардии могут быть обусловлены антеградным проведением по дополнительному и ретроградным - по основному проводящему пути (антидромная тахикардия).

|

|

Рис. 17. Ортодромная реципрокная АВ тахикардия с участием дополнительного пути проведения. На схеме слева: 1 - АВ узел, 2 - дополнительный путь проведения. На ЭКГ справа стрелками указаны отрицательные зубцы Р после желудочковых комплексов.

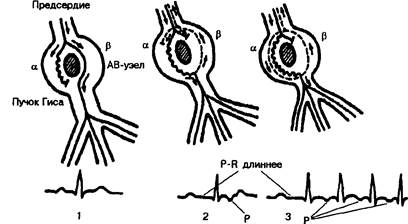

Рис. 18. Механизм reentry в АВ узле при его продольной диссоциации на 2 канала проведения, а - медленный канал, р - быстрый канал, 1 - нормальное проведение по быстрому (р) каналу АВ узла, 2 - проведение по медленному (а) каналу АВ узла; увеличение P-R и ретроградное возбуждение предсердий по механизму повторного входа (отрицательный Р после желудочкового комплекса), 3 - пароксизм реципрокной атрио-вентрикулярной (узловой) тахикардии.

Нарушения проведения импульса, приводящие к возникновению аритмий по механизму reentry, могут быть обусловлены не только наличием дополнительных проводящих путей. Аналогичная ситуация возникает при функциональной продольной диссоциации атриовентри-кулярного узла на два канала, различающихся по своим электрофизиологическим характеристикам (рис. 18) - рефракторному периоду и скорости проведения импульса (а- и р-каналы).

Однонаправленная блокада проведения может возникнуть и в других отделах проводящей системы сердца при наличии различий в возбудимости расположенных рядом участков. В этих условиях любые факторы, приводящие к удлинению рефракторного периода в определенной зоне миокарда, могут явиться источником кругового движения.

По-видимому, феномен повторного входа возбуждения является одним из наиболее частых механизмов возникновения разнообразных нарушений ритма.

Отражение (reflection) можно отнести к разновидности reentry, поскольку для его возникновения также необходим участок замедленного проведения импульса, а время, в течение которого импульс возвращается к месту своего происхождения, должно превышать реф-рактерный период проксимальных участков его распространения. Особенностью отражения является то, что импульс распространяется не по кругу, а по одному и тому же пути в обоих направлениях. При начальном движении в одном направлении он встречает на своем пути зону с резко замедленным проведением. К моменту появления возбуждения в этом участке восстанавливается возбудимость дистального участка пути, позволяющая импульсу совершить обратное движение. При однократном движении импульса возникает одиночное дополнительное сокращение сердца - экстрасистола. Если же зоны замедленной возбудимости имеются в обоих концах этого участка, то возможно повторное многократное "отражение" импульса от этих участков, что приведет к возникновению пароксиз-мальной тахикардии.

Возможны и другие электрофизиологические нарушения, приводящие к аритмиям. Например, различия к рефрактерности разных отделов проводящей системы сердца создают условия для феномена сверхнормальной проводимости или феномена "щели" (.дар) в проведении. Предпосылками для одного из вариантов супернормального проведения является более длинный ЭРП в системе Гиса-Пуркинье, чем ФРП в АВ узле. При этом возможно, что более ранний пред-сердный экстрастимул (экстрасистола) задерживается в период относительной рефрактерности АВ узла, но далее может быть проведен

но системе Гиса-Пуркинье, так как в ней успевает восстановиться проводимость. Более поздний импульс через АВ соединение проводится быстрее, но может быть блокирован ниже.

О сверхнормальной возбудимости говорилось раньше. Напомним, что попадание даже подпорогового импульса в фазу супернормальной возбудимости ПД (конец 3-й фазы ПД или нисходящее колено зубца Т на ЭКГ) может вызвать распространяющееся возбуждение (ПД).

Одновременное нарушение образования и проведения импульсов. Классическим примером аритмий подобного типа является па-расистолия. Возникновение парасистолии не связано с основным ритмом сердца. В ее основе лежит постоянное или временное прекращение поступления импульса в определенный участок миокарда (блокада входа), способный к генерации импульса. Исследования, выполненные в последние годы, свидетельствуют о том, что парасис-толия - одно из достаточно часто встречающихся нарушений ритма. При парасистолии сердце сокращается как за счет импульсов из основного водителя ритма, так и из парасистолического центра. При этом в парасистолическом центре импульсы возникают ритмично, но с меньшей частотой, чем основной ритм. Возникающие в парасистолическом центре импульсы могут периодически блокироваться (блокада выхода), что может создавать впечатление неритмичности генерации импульсов.

Классификация и клиническое значение аритмий

В настоящее время общепринятой является клинико-электро-' кардиографическая классификация аритмий, согласно которой аритмии различаются не по механизму их возникновения, а по характеру аритмии и топической локализации нарушения ритма в сердце. В соответствии с местом возникновения принято различать над-желуд очковые и желуд очковые аритмии. Наджелуд очковые аритмии, в свою очередь, подразделяются на синусовые, предсердные и атриовентрикулярные.

По клинико-электрокардиографическим признакам аритмии классифицируются на экстрасистолии, пароксизмальные тахикардии, мерцание (фибрилляция) и трепетание предсердий, фибрилляцию и трепетание желудочков, ускоренные эктопические ритмы. Применительно к нарушениям ритма, обусловленным деятельностью си-нусового узла, различают синусовую бради- и тахикардию, а также синусовую аритмию.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 5094; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!