КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зависимость показателя PWC170 у мальчиков и девочек от 6 до 16 лет от соматического типа телосложения (X±Sx), кгм

|

|

|

|

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

ГЛАВА 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АДАПТАЦИИ...

|

|

Примером может служить терморегуляция в организме. Клетки организма теплокровных животных могут нормально функционировать в довольно узких температурных границах (у человека 36—38 °С). Сдвиг температуры за пределы этих границ приводит к нарушению жизнедеятельности и гибели клеток. Однако человек живет в условиях полярного климата при температуре —70 °С и парится в финской бане при температуре 120 °С.

Это объясняется тем, что в целостном организме регулируется его теплообмен с окружающей средой. При пониженной температуре внешней среды теплообразование внутри организма увеличивается, а теплоотдача уменьшается. Поэтому при колебании внешней температуры (в определенных пределах) удается сохранить постоянство температуры тела. В нашем примере постоянство обеспечивается тем, что соответственно изменению внешних условий изменяется и деятельность органов кровообращения и потоотделения. Во всех случаях постоянство одних показателей внутренней среды обеспечивается изменением в деятельности других обслуживающих органов и систем.

Роль различных органов и систем в сохранении гомеостаза различна. Важнейшая роль в этом процессе принадлежит нервной системе.

Чутко реагируя на различные изменения внешней и внутренней среды, она так изменяет деятельность органов и систем, что предупреждает неблагоприятные сдвиги, которые могли бы произойти в организме под влиянием внешней среды.

Другим примером может являться величина энерготрат при выполнении физической нагрузки в онтогенезе. Считается, что в раннем детском возрасте недостаточная функциональная зрелость скелетно-мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем ограничивает адаптивные возможности повышения энергетического обмена при физических нагрузках. При этом отмечено, что максимальный уровень энерготрат, производимых за счет аэробных метаболических реакций зависит от длины, массы и поверхности тела индивида, а также от его физической тренированности. Этот показатель увеличивается с возрастом пропорционально длине и массе тела, достигая своего максимума к 18—20 годам (Аршавский, 1991; Апа-насенко, 1992).

Важно отметить, что относительные (на 1 кг массы тела) показатели функций растущего организма (в покое), обеспечивающих транспорт кислорода, также остаются практически неизменными.

Явление гомеостаза имеет громадное биологическое значение. Оно расширяет круг условий внешней среды, в которой может выжить живой организм.

Однако постоянство одних показателей обеспечивается приспособительным изменением других.

Адаптация - процесс приспособления строения и функций организмов и их органов к условиям среды

Адаптация - процесс приспособления строения и функций организмов и их органов к условиям среды

Выделяют генотипическую и фенотипическую адаптацию.

Выделяют генотипическую и фенотипическую адаптацию.

OLIMP_BOOK.QXD 08.12.2007 14:30 Page 138

|

|

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ_________________

Генотипическая адаптация, лежащая в основе эволюции, представляет собой процесс приспособления к условиям среды популяций путем наследственных изменений и естественного отбора. Она лежит в основе эволюционного учения — совокупности представлений о механизмах и закономерностях исторических изменений в живой природе.

Фенотипическая адаптация представляет собой приспособительный процесс, развивающийся у отдельной особи в течение жизни в ответ на воздействие факторов окружающей среды.

Изучая закономерности адаптации организма к различного рода раздражителям, можно выделить такие свойства, как специфичность приспособительных реакций, их перекрестность и адекватность, которые лежат в основе управления в физическом воспитании.

Специфичность адаптации заключается в стремлении организма к наивысшей приспособленности к конкретному раздражителю. Из этого следует, что можно, при соблюдении некоторых правил, вынудить организм приспосабливаться к любому произвольно взятому нами воздействию. Подбирая одно или несколько воздействий и регулируя их силу, частоту и количество повторений, можно управлять жизнедеятельностью организма. При этом будет использоваться стремление организма как саморегулирующей системы к наивысшей степени приспособленности к конкретной деятельности.

В основе явления упражняемое™, которое получило в специальной спортивной литературе название "процесса развития функциональных возможностей организма" (развитие или воспитание двигательных качеств и навыков), лежит биологически важное свойство длительной адаптации организма к условиям внешней среды. А процесс физического воспитания в узком аспекте можно рассматривать как процесс управления адаптацией организма. Практически это значит, что организм будет очень точно приспосабливаться именно к тому упражнению, которое многократно повторяется. Этот процесс может идти как в направлении улучшения координации движений (совершенствования техники), так и в направлении накопления специфических энергетических потенциалов и специфических приспособлений регуляторных механизмов, что выразится в улучшении физических качеств.

Перекрестность адаптации. Уже давно подмечено, что ряд факторов окружающей среды вызывает комплекс однотипных сдвигов в состоянии

Ряд факторов окружающей среды (гипоксия, холод, физическая нагрузка) вызывает комплекс однотипных сдвигов в состоянии функций организма. Таким образом, адаптируясь, например, к условиям физической нагрузки, можно приобрести повышенную резистентность к воздействию холода и т.д. Это явление получило название неспецифической резистентности, или перекрестной адаптации

Ряд факторов окружающей среды (гипоксия, холод, физическая нагрузка) вызывает комплекс однотипных сдвигов в состоянии функций организма. Таким образом, адаптируясь, например, к условиям физической нагрузки, можно приобрести повышенную резистентность к воздействию холода и т.д. Это явление получило название неспецифической резистентности, или перекрестной адаптации

функций организма.

функций организма.

Основные факторы среды, к которым адаптируется организм (например, холод, гипоксия, физическая нагрузка), различными путями в результате приводят к одному и тому же сдвигу — дефициту АТФ, креатинфосфа-

OLIMP_BOOK.QXD 08.12.2007 14:30 Page 139

ГЛАВА 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АДАПТАЦИИ...

|

|

та, увеличению потенциала фосфорилирования и активации гликолиза. Эти изменения ведут к активации генетического аппарата клеток, в результате которого увеличивается синтез нуклеиновых кислот и белков, в том числе и митохондрий. Активация образования митохондрий увеличивает их мощность и, таким образом, ресинтез АТФ на единицу массы клетки. Активизации других клеточных структур увеличивает общую массу клеток, уменьшая тем самым функциональную нагрузку, которая приходится на единицу массы клеточных образований. Вследствие этого снижается использование АТФ на единицу массы клетки (Меерсон, 1991).

Таким образом, активизация генетического аппарата клетки, вызванная дефицитом энергии, устраняет этот дефицит и данный механизм саморегуляции становится основой перекрестной адаптации, выражающейся в увеличении мощности энергетического субстрата организма и способности противостоять нескольким различным, по существу важнейшим, факторам окружающей среды (рис. 7.1).

Использование резервов, сформированных организмом в процессе адаптации к определенному фактору для получения устойчивости к другому, лежит в основе таких явлений, как увеличение физиологических резервов организма и повышение реактивности системы иммунитета, а также устойчивости к перепадам температуры окружающей среды в результате систематических занятий физическими упражнениями.

Адекватность адаптации. Адекватные внешнему воздействию изменения происходят только в тех случаях, когда сила этих возмущающих воздействий не превышает границ физиологических возможностей регулирующих

Физическая нагрузка

Физическая нагрузка

Распад АТФ больше ее образования в митохондриях

|  |  |  |  |  |  |

| Образование АТФ в митохондриях снижено за счет разобщения |

| Образование АТФ | |

| в митохондриях | |

| снижено | |

| Гипоксия | дефицитом О2 |

Холод

Устранение дефицита АТФ и нарушений жизнедеятельности -адаптации

Дефицит АТФ,

нарушение

жизнедеятельности

Увеличение мощности системы митохондрий на единицу массы ткани

Увеличение мощности системы митохондрий на единицу массы ткани

Рост клетки - уменьшение интенсивности функционирования структур (ИФС) использования АТФ

Рост клетки - уменьшение интенсивности функционирования структур (ИФС) использования АТФ

Активация генетического аппарата клетки

Увеличение

Увеличение

биогенеза

митохондрий

Увеличение биогенеза всех клеточных структур

Увеличение биогенеза всех клеточных структур

Рис. 7.1. Схема клеточного звена адаптации (Меерсон, 1991)

Рис. 7.1. Схема клеточного звена адаптации (Меерсон, 1991)

OLIMP_BOOK.QXD 08.12.2007 14:30 Page 140

|

|

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ_________________

и обслуживающих систем организма.

На непривычные по характеру или чрезмерные по силе воздействия организм не всегда в состоянии ответить приспособительными изменениями, которые обеспечили бы постоянство внутренней среды. Например, купание в очень холодной воде, пребывание в помещении с очень высокой температурой, большие физические и эмоциональные нагрузки могут привести к кратковременному или длительному разладу в жизнедеятельности организма.

Одной из причин такого разлада может быть то, что внешние возмущающие воздействия по своей силе превысили границы физиологических возможностей регулирующих или обслуживающих систем и они не смогли поддержать в оптимальных границах важнейшие показатели внутренней среды. Примером этого может служить тепловой удар, происходящий в результате перегрева организма; заболевания в результате переохлаждения организма; патологические изменения, происходящие в деятельности сердца в результате физических нагрузок, превышающих физиологические возможности одной или нескольких систем организма (неадекватность физических нагрузок). Если воздействие не перевышает возможности организма (предельно допустимые нагрузки), то по прекращению кратковременного возмущающего воздействия обеспечивающие системы возвращаются к уровню обычной жизнедеятельности. Трансформация адаптации в болезнь происходит в следующих случаях (Баевский, 1979): 1) в результате чрезмерной интенсивности воздействия синтез нуклеиновых кислот и белков в клетках активируется медленно, дефицит энергии не устраняется, возникает срыв адаптации; 2) при структурно-энергетическом обеспечении одних систем за счет других приспособительные реакции целостного организма становятся менее эффективными; 3) после активации синтеза нуклеиновых кислот и белков в аварийной стадии адаптации следующая за ней стадия относительно устойчивой адаптации, вследствие неадекватности реакции организма, может перейти в стадию локального изнашивания структур.

Во всех этих случаях "ценой" адаптации является болезнь, которая может рассматриватся как срыв адаптации.

Однако, если незнакомые для организма, но не превышающие его физиологических возможностей в данный момент воздействия повторяются длительное время и достаточно часто, регуляторные механизмы и обеспечивающие системы совершенствуются в направлении организации более быстрых и лучших приспособительных реакций. Организм приобретает способность отвечать адекватными реакциями на более сильные и длительные внешние воздействия. Из этого следует, что можно выделить два вида приспособительных изменений: срочные и накопительные (кумулятивные, длительные).

Срочной адаптацией называются непрерывно протекающие приспособительные изменения, возникающие в ответ на непрерывно меняющиеся изменения внешней среды.

Например, изменение величины зрачка при изменении силы освещения, изменение частоты пульса при изменении интенсивности деятельное-

OLIMP_BOOK.QXD 08.12.2007 14:30 Page 141

ГЛАВА 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АДАПТАЦИИ...

ТАБЛИЦА 7.1

ТАБЛИЦА 7.1

Реакция ЧСС подростков 15 лет на велоэргометрическую нагрузку (W) различной мощности (Круцевич, 2000)

| Испытуемый | ЧСС в покое, уд-мин"1 | W,, Вт | ЧССі, уд-мин ' | W2) Вт | чсс2, уд-мин ' | w3, Вт | ЧССз, уд-мин * |

| Г-чук И. | |||||||

| Л-ский В. | |||||||

| П-ов А. | |||||||

| С-вич Е. | - | - | |||||

| С-укН. |

|

|

ти (табл. 7.1).

Реакция ЧСС на велоэргометрическую нагрузку (первая ступень мощности (Wj) установливается из расчета 1 Вт на 1 кг массы тела подростка) является результатом срочной приспособительной адаптации организма и свидетельствует об индивидуальных особенностях функционального состояния исследуемых.

Основными закономерностями срочной адаптации являются:

1. Непрерывное протекание приспособительных изменений на основе саморегуля

ции организма.

2. Относительно нестойкий характер приспособительных изменений.

3. Специфическое психическое, биологическое, физиологическое и функциональ

ное соответствие приспособительных изменений характеру и силе внешних воздействий.

4. Наличие переходных (переход от одного уровня функционирования к новому) и

стационарных (относительно устойчивый уровень функционирования в новых стандарт

ных условиях) режимов. Например, изменение ЧСС при переходе от состояния покоя к

велоэргометрической нагрузке (переходный режим), ЧСС при заданной нагрузке (стан

дартный режим), переход ЧСС от нагрузки к уровню покоя (переходной режим).

5. Адекватными реакциями организм может отвечать только на те воздействия, ко

торые по своему характеру и силе не превышают функциональных возможностей одной

или нескольких систем организма. В противном случае могут наступить патологические

изменения (болезнь).

Из этого вытекают педагогические выводы:

1. Путем подбора определенных воздействий (упражнений, уроков), возможно за счет саморегуляции, вызвать в организме соответствующие педагогическим задачам изменения. При подборе средств необходимо учитывать все параметры воздействия, на которые реагирует организм. В противном случае реакция может быть неожиданной — вероятностной. 2. Предлагаемые воздействия по своему характеру и силе не должны превышать функциональных возможностей организма.

Так, в нашем примере (см. табл. 7.1) испытуемому С-вичу Е. не предлагалась третья нагрузка на велоэргометре, поскольку реакция ЧСС на вторую нагрузку (176 уд□ мин"1) была выше установленной нормы — 165 и свидетельствовала о более высоком напряжении регуляторных механизмов

OLIMP_BOOK.QXD 08.12.2007 14:30 Page 142

|

|

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ_________________

сердечно-сосудистой системы.

При повторении с определенной частотой оптимальных по силе раздражителей возникает накопительный эффект: рабочие, обслуживающие и регуляторные системы организма будут совершенствоваться в направлении накопления энергетических потенциалов. Такие приспособительные изменения называются накопительными (кумулятивными, длительными).

Накопительная (долговременная) адаптация характеризуется повышением функциональных резервов в результате серьезных структурных перестроек органов и тканей, значительной экономизацией функций, повышением подвижности и устойчивости деятельности функциональных систем, налаживанием рациональных и гибких взаимосвязей двигательной и вегетативной функций.

В отличие от спорта в физическом воспитании возникновение адаптационных перестроек, не связанных с существенной гипертрофией органов, является наиболее рациональным, т.к. они более устойчивы к процессам де-адаптации, требуют меньших усилий для поддержания достигнутого уровня, и, что весьма важно, не связаны со столь глубокой эксплуатацией генетически обусловленых и ограниченных адаптационных возможностей по сравнению с адаптацией, осуществленной в основном за счет структурных изменений органов, в часности увеличения их массы.

Формирование долговременной адаптации имеет свои закономерности и может быть представлено четырьмя стадиями (Платонов, 1997):

• первая стадия связана с систематической мобилизацией функцио

нальных ресурсов организма в процессе выполнения тренировочных про

грамм определенной направленности для стимуляции механизмов долговре

менной адаптации на основе суммирования эффектов многократно

повторяющейся срочной адаптации;

• вторая стадия — на фоне планомерно возрастающих и систематичес

ки повторяющихся нагрузок происходит интенсивное протекание структур

ных и функциональных преобразований в органах и тканях соответствую

щей функциональной системы. В конце этой стадии наблюдается

необходимая гипертрофия органов, слаженность деятельности различных

звеньев и механизмов, обеспечивающих эффективную деятельность функ

циональной системы в новых условиях;

• третью стадию отличает устойчивая долговременная адаптация, выра

жающаяся в наличии необходимого резерва для обеспечения нового уровня

функционирования системы, стабильности функциональных структур, тес

ной взаимосвязи регуляторных и исполнительных органов;

• четвертая стадия наступает при нерационально построенной, обычно

излишне напряженной тренировке, неполноценном питании и восстанов

лении и характеризуется изнашиванием отдельных компонентов функцио

нальной системы.

В процессе физического воспитания основной задачей является достижение третьей стадии адаптации, которая характеризуется завершением формирований системного структурного "следа".

Особенностями этого структурного базиса адаптации является не толь-

OLIMP_BOOK.QXD 08.12.2007 14:30 Page 143

ГЛАВА 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АДАПТАЦИИ...

|

|

ко приспособление организма к тренировочным нагрузкам, но и повышение его резистентности к повреждающим воздействиям, что является основой для использования тренированности как средства профилактики, лечения и реабилитации.

Выделяют несколько характерных признаков структурного "следа", которые обеспечивают многосторонний оздоровительный эффект систематических занятий физическими упражнениями и обусловливают возможность овладения широким кругом двигательных навыков.

Первый признак характеризуется изменением аппарата нейрогумораль-ной регуляции на всех уровнях, которые выражаются в формировании устойчивого условнорефлекторного динамического стереотипа и увеличении фонда двигательных навыков. За счет эстраполяции эти изменения повышают возможность быстрой перестройки двигательной реакции в ответ на изменения требований окружающей среды.

Благодаря условнорефлекторным связям и другим механизмам образуется уравновешенная система целостного центрального регулирования, характеризующаяся экономизацией, облегчением процесса управления адаптационными реакциями и обеспечивающая адекватное выполнение мышечной работы.

Второй признак системного структурного "следа" адаптации состоит в увеличении мощности и одновременно экономичности функционирования двигательного аппарата. Структурные изменения в аппарате управления мышечной работой на уровне ЦНС создают возможности мобилизовать большее число моторных единиц при нагрузке и приводят к совершенствованию межмышечной координации.

Третий признак системного структурного "следа" адаптации заключается в увеличении мощности и одновременной экономичности функционирования аппарата внешнего дыхания и кровообращения.

Вместе с увеличением максимальной вентиляции легких при физической работе и ростом массы митохондрий в скелетных мышцах достигается значительное увеличение аэробной мощности организма. Данное достижение адаптации сочетается с экономизацией функционирования аппарата внешнего дыхания в покое и при нагрузках.

На уровне системы кровообращения "след" проявляется в развитии структурных изменений в сердце, что приводит к большей максимальной скорости сокращения и расслабления в условиях максимальных нагрузок, обеспечивая больший конечный диастолический, ударный и, в конечном счете, больший максимальный минутный объем крови.

Повышение максимального уровня функционирования сердца сочетается при тренированности с экономизацией его функций в покое и при непредельных нагрузках, что характеризуется более низкими значениями общей работы сердца, интенсивности функционирований его структур и соответственно меньшими энергетическими затратами (Меерсон, 1991). При педагогическом контроле в процессе физического воспитания это проявляется брадикардией и гипотонией покоя и меньшим приростом ЧСС при стандартной нагрузке. Такое сочетание показателей приводит к сниже-

OLIMP_BOOK.QXD 08.12.2007 14:30 Page 144

|

|

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ_________________

нию в тренированном организме "двойного произведения" или индекса напряжения миокарда в покое и меньшее его увеличение при стандартной нагрузке.

Эти и другие важные структурные изменения, формирующиеся в процессе длительной адаптации к физическим нагрузкам в функциональных системах образуют "след" достаточно сложной архитектуры....Этот "след" является основой повышения резистентности организма к ряду повреждающих воздействий и использования адаптации как средства профилактики, лечения и реабилитации при различных заболеваниях. Эти положительные адаптационные изменения в тренированном организме взрослого человека развиваются, как правило, при аэробных нагрузках. При направленной тренировке к силовым нагрузкам, в культуризме и других видах адаптация в большинстве случаев не приводит к повышению резистентности организма к повреждающим воздействиям (Меерсон, Пшенникова, 1988). Однако в детском организме в период интенсивного роста и развития скелетной мускулатуры (11—16 лет) отмечена положительная взаимосвязь не только с тренировкой выносливости, но и с силой, и скоростно-силовыми качествами, и повышением сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды (Круцевич, 2000). Профилактический эффект адаптации к физическим нагрузкам весьма широк: от повышения резистентности к боли до повышения способности к выработке поведенческих условнорефлекторных связей. Эта способность организма человека к перекресной адаптации используется в профилактико-оздо-ровительных занятиях, направленных на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждения стрессорных повреж-

Основные оссобенности протекания накопительной адаптации: А) В процессе накопительной адаптации происходит саморазвитие, самосовершенствование организма, выражающееся повышением его функциональных возможностей.

Основные оссобенности протекания накопительной адаптации: А) В процессе накопительной адаптации происходит саморазвитие, самосовершенствование организма, выражающееся повышением его функциональных возможностей.

Б) Процесс накопительной адаптации возникает при условии оптимальной силы отдельных воздействий, оптимальной частоты и достаточного количества их повторений

дений, сахарного диабета, анемии и др.

дений, сахарного диабета, анемии и др.

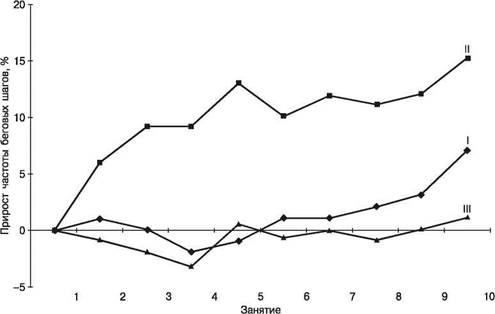

Например, при развитии выносливости подросткам 12 лет были предложены три программы, повторяющиеся через 2—3 дня на протяжении 10 занятий (рис. 7.2). Первая программа включала 3 серии бега на месте 90 с в темпе 60—70 % от максимального с интервалом отдыха 2 мин, вторая — 5 серий бега 90 с, третья — одну серию бега. Динамика прироста частоты беговых шагов от занятия к занятию является результатом накопительной адаптации. В данном случае оптимальной силой воздействия будет являться программа, включающая 5 серий выполнения беговых упражнений. В I программе результаты кумулятивной адаптации начинают проявляться только с 6-го занятия, однако у некоторых индивидов начинается интенсивный прирост частоты шагов в десятом занятии. Односерийные нагрузки не приводят

OLIMP_BOOK.QXD 08.12.2007 14:30 Page 145

ГЛАВА 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АДАПТАЦИИ.

ГЛАВА 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АДАПТАЦИИ.

|

|

|

Рис. 7.2. Динамика прироста частоты беговых шагов в тесте "бег на месте 90 с"

в зависимости от программы (НИ) воздействия, %:

1 - 3 серии бега на месте по 90 с с интервалом 2 мин; 2-5 серий бега на месте по 90 с с интервалом 2 мин; 3 - одна серия бега на месте 90 с

к накопительной адаптации, т.к. находятся ниже тренирующего минимума. Из этих особенностей адаптационных процессов могут быть сформулированы следующие педагогические выводы:

• отдельные воздействия (программа) должны достигать необходимой

силы и повторяться через оптимальные интервалы отдыха (режим двига

тельной активности);

• организм стремится к точному соответствию (психических, биохими

ческих, физиологических) приспособительных реакций, соответствующих

характеру и силе раздражителя;

• в зависимости от задач занятия (спортивной или оздоровительной на

правленности) выбирают адекватные по силе воздействия.

Это основное свойство используется в тренировке, т.к. оно позволяет путем подбора соответствующих внешних воздействий вызывать внутренние приспособительные изменения, соответствующие педагогическим задачам, т.е. управлять функциональным развитием организма в нужном направлении.

В процессе накопительной адаптации наблюдаются переходные и стационарные режимы деятельности организма. Переходный — когда собственно происходит процесс приспособления отдельных систем и всего организма к повторяющимся воздействиям. В нашем примере (рис. 7.2) с 1-го по 5-е занятия по II программе. Стационарные (с 6-го по 10-е занятия) — когда достигнут определенный, доступный для данных условий, характера и силы по-

OLIMP_BOOK.QXD 08.12.2007 14:30 Page 146

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ______________

вторяющихся воздействий устойчивый уровень приспособительных реакций.

Педагогическим использованием этой объективной закономерности является следующее: а) для увеличения функциональных сдвигов в организме необходимо менять силу воздействия (объем, интенсивность); б) в годичном цикле спортивной тренировки это обусловливает выделение подготовительного, соревновательного и переходного периодов, в кондиционной тренировке — втягивающего, базового (тренировочного) и поддерживающего периодов.

В соответствии с периодами адаптации и характером процесса (спортивная тренировка, кондиционная тренировка) подбирают средства, методы и режимы двигательной активности.

Говоря об общих закономерностях, лежащих в основе адаптации, необходимо детализировать механизмы индивидуальной феногенотипической адаптации, лежащей в основе разделения людей на конституциональные типы. Так, показатели физической работоспособности в тесте PWCi7o существенно зависят от соматического типа телосложения — микро-, мезо- и ма-

ТАБЛИЦА 7.2

|

|

| Возраст, | ТТптш | Микросоматики | Мезосоматики | Макросоматики | |||

| лет | ПОЛ | X | +Sx | X | +Sx | X | +Sx |

| м Д | 128,6 121,33 | 14,4 13,9 | 168,55 146,43 | 28,1 15,8 | 203,86 180,56 | 22,3 22,3 | |

| м Д | 147,46 147,79 | 20,6 18,0 | 179,69 184,56 | 21,1 31,1 | 220,73 221,82 | 25,8 38,3 | |

| м Д | 246,75 265,00 | 168,0 144,0 | 305,38 252,43 | 124,9 85,3 | 466,99 308,05 | 229,3 11,4 | |

| м д | 275,64 360,13 | 128,8 157,5 | 496,65 467,92 | 159,6 163,5 | 661,74 536,57 | 145,2 120,3 | |

| м д | 477,01 411,65 | 137,22 132,7 | 557,34 485,92 | 115,1 133,6 | 796,35 504,26 | 335,6 59,1 | |

| м д | 565,99 511,76 | 66,0 80,3 | 531,21 537,90 | 124,5 133,6 | 617,24 617,67 | 86,7 128,7 | |

| м д | 600,87 624,69 | 132,1 115,4 | 585,72 512,24 | 222,6 125,5 | 689,39 673,38 | 318,4 254,7 | |

| м д | 541,95 580,72 | 67,7 101,7 | 729,38 622,56 | 137,7 91,2 | 945,51 646,10 | 167,5 77,3 | |

| м д | 632,25 662,37 | 69,1 65,8 | 832,55 730,76 | 162,8 128,8 | 1188,82 | 249,3 | |

| м д | 691,45 | 110,0 | 1005,61 769,89 | 240,2 259,5 | 1149,54 | 346,7 | |

| м д | 662,16 | 153,8 | 1304,62 930,08 | 320,8 231,5 | 1252,74 | 168,1 |

OLIMP_BOOK.QXD 08.12.2007 14:30 Page 147

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 859; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!