КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

А. В. Петровский Быть личностью

|

|

|

|

Врезка

Личность как философское понятие имеет в виду целостного человека в единстве его индивидуальных способностей и выполняемых им социальных функций. На это философское понимание опираются психологи, разрабатывая проблему личности.

А как же обстоит дело в самой психологии? Речь идет о том, что психологи не могут объяснить и понять личность человека с помощью тех методов, которыми они располагают. Не случайно, что у нас нет общепринятой дефиниции личности как предмета психологического исследования. Казалось бы, самым надежным путем преодоления трудностей является перечисление того, что образует личность, ее составных элементов и черт. На самом же деле представление о личности как коллекции личностных черт оказывается неэвристичным уже хотя бы потому, что стирает грань между понятиями «личность» и «индивид».

Ученые пришли к выводу: нельзя ставить знак равенства между понятиями «личность» и «человек», «личность» и «индивид». Человек — существо биосоциальное; преимущества и дефекты его физической организации властно влияют на течение его психических процессов. Однако биологическое, входя в личность человека, становится социальным. Остался ли индивид умственно неполноценным или стал почитаемым юродивым, т.е. своего рода исторической личностью, зависит от исторической среды. Природ-

ные особенности выступают в структуре личности как социально обусловленные. А.Н. Леонтьев подчеркивал невозможность поставить знак равенства между понятиями «личность» и «индивид» ввиду того, что личность —

людям делать так, а другим иначе, появилась индивидуальность, а вместе с ней — огромное многообразие и неповторимость поведения, образа жизни, ценностей и мировоззрения людей.

Подобно тому как индивидуальность отрицает человека, личность отрицает индивида. Она еще один виток эволюционной спирали вверх. В индивиде социальное восторжествовало над природным, в личности — культурное над социальным. Личность рвется к чему-то еще более высокому — Богу.

Выражение «права личности» некорректное. На самом деле надо говорить о правах человека, ибо каким бы оригинальным по своим индивидуальным качествам ни был человек, какой бы нравственной или безнравственной личностью он ни был, права ему принадлежат как представителю человеческого рода. А не как исключительной личности или оригинальной индивидуальности.

Индивидуум есть нечто неделимое, а потому любое устойчивое образование, скажем, карандаш, стул или часы, мы можем назвать, вслед за Н. Бердяевым, посвятившим разъяснению этого вопроса особое внимание, индивидуумом. Индивидуум нужно считать категорией предметного либо биологического мира. Его можно даже назвать категорией социальной, но в таком случае под индивидом надо понимать исключительно человека, а он есть существо социальное и политическое. «Индивидуум есть также социологическая категория, и в этом качестве он подчинен обществу, есть часть общества, атом общественного целого. С социологический точки зрения, человеческая личность, понятая как индивидуум, представляется частью общества и очень малой частью. Индивидуум отстаивает свою относительную самостоятельность, но он все же пребывает в лоне рода и общества, он принужден рассматривать себя как часть, которая может восставать против

это «особое качество», приобретаемое индивидом благодаря общественным отношениям. Если личность допустимо сравнивать с мощным потоком заряженных частиц,-то индивида можно уподобить нейтрино, которое пронизывает любую среду, не производя в ней никаких изменений. Безличность — это характеристика индивида.

Обратимся к основному источнику активности человека — к его потребностям. Можно предположить наличие у индивида некой социогенной потребности быть личностью. Именно личностью! Потому что потребность быть, точнее, оставаться индивидом в значительной степени совпадает с потребностью самосохранения. О человеке судят не по тому, что он о себе говорит или думает, а по тому, что он делает. Так не следует ли предположить, что в единстве с потребностью что-то сказать друг другу по поводу общего дела проявляется также потребность как-то показать себя друг другу, выделить свой вклад в общую удачу.

ютребность индивида быть личностью становится условием формирования у других людей способности видеть в нем личность. Если рассматривать, к примеру, любовь и заботу деда о внуке объективно, то это отношение как момент персонализации продолжается в будущем любовью внука к деду, т.е. она возвращается. К.К. Платонов как-то шутливо заметил: «Я укажу вам одно заведомое отличие — животные не знают дедушек и бабушек!» В самом деле, только человек способен продолжить себя не только в следующем поколении, но и через поколение, создавая свою идеальную представленность во внуках.

Подобно тому как индивид стремится продолжить себя в другом человеке физически (продолжить род, произвести потомство), личность стремится продолжить себя идеально. Не в этом ли сущность общения?

Потребность индивида осуществить себя как личность, чаще всего проявляющаяся неосознанно, как скрытая мотивация его поступков и деяний, представлена в феноменах притязаний, склонности к риску, альтруизму.

Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982. С. 214-247.

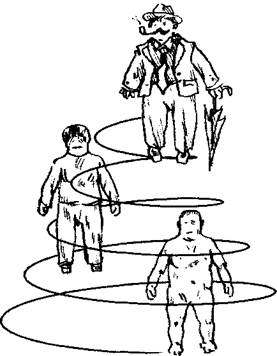

Эволюционная спираль от человека к личности

целого, но не может противопоставить себя ему, как целое в себе. Совершенно другое означает личность. Личность — категория духа, а не природы, и не подчинена природе и обществу. Личность совсем не есть часть природы и общества и не может быть мыслима как часть в отношении к какому-либо целому. С точки зрения экзистенциальной философии, с точки зрения человека как экзистенциального центра, личность не есть часть общества. Наоборот, общество есть часть личности, лишь социальная ее сторона»19.

Определение личности как категории духа очень близко авторам данной книги. Мы разделяем позицию Н. Бердяева относительно того, что социологическое понимание личности не должно и не может ограничиваться лишь статусно-ролевой трактовкой. Личность — нечто больше, чем сумма статусов и ролей, предписанных каждому человеку как члену общества. Поскольку социология, вышедшая из недр философии, несет в своей сердцевине философско-категориальное знание, то и в понимании личности она должна находиться достаточно близко к позиции философии. Особенно если речь идет о русской философии, одним из лучших представителей которой, несомненно, является Н. Бердяев. Познакомившись с сочинени-

19 Бердяев Н. Проблема человека. К построению христианской антропологии // Путь. 1936. № 50. С. 3-26.

ями А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Э.В. Ильенкова, М.К. Мамардашви-ли, Э.Ю. Соловьева, А.В. Петровского, мы с удивлением обнаруживаем, что в них звучат те же самые бердяевские мотивы о приоритете духовного, или нравственно-этического, начала в понимании личности. Таким образом, заявленная авторами настоящего тома позиция в понимании личности, ее отличия от человека и индивида продолжает интеллектуальные традиции научно-философской мысли, сформировавшиеся в России в первой, а затем продолжившиеся во второй половине XX в.

Широкое распространение термина «личность», которым пользуются по делу и без дела, тем более социологи, которые больше других должны быть избирательными в плане терминологии, объясняется переводами западной литературы и отсутствием собственных подходов. Начиная с 1960-х гг. отечественные социологи произрастали на англоязычной литературе и безудержно перенимали западную терминологию. Но в ней нет такого лингвистического и концептуального разграничения между человеком, индивидом и личностью, как в русской культурной традиции (рис. 3). Все это заменяется одним словом — personality.

Личность есть категория религизно-духовная, индивид — натуралистически-биологическая.

Философы говорят, что личность — мера цельности человека, без внутренней цельности нет личности.

Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два способа бытия человека, два его различных определения. Несовпадение же

этих понятий проявляется, в частности, в том, что существуют два отличающихся процесса — становление личности и становление индивидуальности.

Становление личности иначе называется социализацией человека, а это, как мы знаем, есть продолжающийся всю жизнь процесс усвоения культурных норм и освоения социальных ролей. По сути своей социализация — вечно продолжающаяся попытка человека быть как все, стать похожим на других членов общества. Напротив, становление индивидуальности — стремление выделиться из толпы, не быть похожим на всех, обрести неповторимое выражение, свое лицо. Для одних оно заключается в вычурной одежде, для вторых — в экстравагантной  манере поведения, для третьих — в попытке реализовать духовный потенциал на высочайшем уровне и стать выдающимся уче

манере поведения, для третьих — в попытке реализовать духовный потенциал на высочайшем уровне и стать выдающимся уче  ным, писателем, художником. Становление личности, или социализация, связано с принятием индивидом выработанных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием умений строить отношения с другими людьми. Индивидуализация — процесс самоопределения и обособления личности, ее выделение из сообщества, оформление

ным, писателем, художником. Становление личности, или социализация, связано с принятием индивидом выработанных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием умений строить отношения с другими людьми. Индивидуализация — процесс самоопределения и обособления личности, ее выделение из сообщества, оформление

своей отдельности, уникальности и неповторимости. Ставшая индивидуальностью личность — это самобытный, активно и творчески проявивший себя в жизни человек.

Индивидуализация — парная категория институциализации. Только во втором случае речь идет об общественном узаконивании, а в первом — об углублении личных, отличительных черт отдельного человека или группы. Индивидуализация может происходить на личностном и социетальном уровнях. На социетальном она сродни специализации и представляет собой постепенное сращивание человека со своей социальной маской. Новобранец в той или иной специальности еще не индивидуализирован под свою роль, но постепенно он начинает мыслить, дышать и вести себя как того  требует его роль — ученого, милиционера или учителя. Как только это стало заметно, можно говорить о глубоко зашедшем процессе индивидуализации. Профессиональный ученый или милиционер — индивидуализированы, а новички в этих профессиях — нет.

требует его роль — ученого, милиционера или учителя. Как только это стало заметно, можно говорить о глубоко зашедшем процессе индивидуализации. Профессиональный ученый или милиционер — индивидуализированы, а новички в этих профессиях — нет.

На личностном уровне индивидуализация задается природой и(или) приобретается путем социализации. Нос горбинкой, высокий рост, рыжие волосы даны от природы и представляют черты индивидуальности человека. Но оригинальная одежда не дается природой, хотя она выделяет человека не хуже врожденных черт. Человек может не останавливаться на одежде, а пойти дальше: его стиль поведения, манеры речи и поведения, моральный кодекс могут выделять его из толпы. Он стремится к выделению сознательно, все подстраивая под эту цель. Это и понятно: если природа не наделила его ничем выдающимся, он компенсирует ее.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1335; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!