КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Регулирование рынка и тарифов транспортных услуг 1 страница

|

|

|

|

Цель государственного регулирования рынка транспортных услуг состоит в обеспечении эффективных экономических условий для функционирования отдельных видов транспорта, транспортных предприятий, с одной стороны, и качественное удовлетворение потребителей транспортных услуг грузовладельцев и пассажиров с другой. Под воздействием технического прогресса, структур пых сдвигов в экономике4 па рынке транспортных услуг, социальных перемен изменяются принципы и методы регулирования, меняется эффективность используемых методов.

Имеется как мировая, так и российская практика регулирования и дерегулирования железнодорожного транспорта, авиационного транспорта п др. Накопленный опыт свидетельствует, что важно иметь рациональное сочетание прямого регулирования через определение тарифов и воздействие на институциональную структуру вида транспорта.

Основной причиной регулирования рынка транспортных услуг является возможность монополизации рынка, что связано с действием фактора экономии от масштаба производства. Данный фактор проявляется у так называемых «естественных» монополий — железной дороги, на трубопроводном транспорте.

Исторически сложилось так, что собственники железной дороги были также собственниками поездов, локомотивов. Железная дорога превратилась в интегрированное монопольное предприятие.

Основной целью разработки моделей реструктуризации железной дороги стало создание конкурентной среды инфраструктурных отраслей.

Преимущества от конкуренции и дерегулирования вертикально разделенной отрасли состоят в повышении качества услуг. Но следует отметить, что такая модель дает разный эффект в развивающихся и развитых странах. Развитые страны стремятся к росту эффективности, тогда как развивающиеся страны больше заинтересованы в расширении доступа к инфраструктурам, увеличении объемов перевозок.

Регулирование на железной дороге осуществляется на основе правовых актов, регламентирующих безопасность железнодорожного транспорта, правил движения, устава, правил перевозок опасных грузов, стандартов по экологической безопасности. Регулирование рынка транспортных услуг проводится лицензированием фирм, установлением квот, разрешений на международные перевозки, ограничением числа компаний, размеров парка. Налоги, тарифы, штрафные санкции, оплата дополнительных операций, кредитов, дотаций — мощные инструменты регулирования рынка транспортных услуг.

Степень участия государства в регулировании транспортной деятельности за рубежом весьма высока и сбалансированна. Участие и помощь государства осуществляются в виде инвестиций, ссуд, субсидий и дотаций местными администрациями, предоставления налоговых и амортизационных льгот транспортным отраслям, финансирования научных и других программ и работ. Характерная черта — гибкость в регулировании, усиление и ослабление его в зависимости от состояния отрасли, рыночной конъюнктуры. Железные дороги Великобритании находятся под общим надзором Министерства по проблемам окружающей среды, транспорта и регионов, в структуре которого имеется Главное управление «Железные дороги, авиация и судоходство». В рамках этого управления каждый вид транспорта имеет свой директорат.

Директорат железных дорог разрабатывает и проводит в жизнь государственную политику по развитию железнодорожного транспорта внутри страны и в международных сообществах. Управление по пассажирскому железнодорожному франчайзингу занимается франшизами, выделением субсидий на пассажирские железнодорожные перевозки, экономическим регулированием работы отрасли. В сфере железнодорожных, пассажирских перевозок проводится:

I) субсидирование компании операторов, выполняющих железнодорожные пассажирские перевозок;

2) контроль над выполнением компаниями-операторами их согласованных с министерством ежегодных обязательств по улучшению эксплуатационных показателей;

3) выплата целевых грантов, направленных на повышение качества железнодорожных перевозок в столичном регионе;

4) бюджетное планирование, предусматривающее выделение инвестиционных фондов.

Государство несет значительные расходы по функционированию пассажирских перевозок (табл. 12.2). Приватизация железных дорог в Великобритании не решила вопросов повышения качества перевозок. Напротив, можно было предположить, что если более чем одна компания эксплуатирует железнодорожный путь, то могут возникнуть сложности. Координация множества компаний на одном рельсовом пути — сложное условие функционирования всей системы как и организационном, так и в юридическом плане. Так было в Великобритании, где отмечались неразбериха в обслуживании, финансовые проблемы. Общественность возмущалась тем, что большие издержки, относимые за счет задержек поездов, связаны с ростом использования опасных для здоровья приемов труда и снижением стандартов хозяйственно-технического обслуживания.

Таблица 12.2. Государственные расходы на поддержание железнодорожных перевозок Великобритании в 1993/1994-2001/2002 фин. г., млн ф. ст.

| Железные дороги | 1993/ 1994 | 1994/ 1995 | 1995/ 1996 | 1996/ 1997 | 1997/ 1998 | 1998/ 1999 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002 |

| Национальные железные дороги — лимит внешне- ю финансирования | -675 | -1828 | -1601 | ||||||

| Поддержка пассажирских перевозок | |||||||||

| Грант MRSP | |||||||||

| Юнион Рвйлуэйз и европейские сообщения — лимит внешнего финансирования | |||||||||

| Итого | |||||||||

| Прочие расходы, относящиеся к железнодорожной деятельности | |||||||||

| Железнодорожная линия под тоннелем Ла-Манш | |||||||||

| 11рограмма партнерства и области пассажирского ж/д транспорта и Фонд инвестиций в развитие инфраструктур |

Дискриминация, проводимая относительно компаний, не владеющих рельсовыми путями, привела к тому, что они создали альтернативный диспетчерский пункт, занимающийся составлением расписания для поездов. Решение проблем возможно в результате многосторонних переговоров, что требует правовых возможностей, т. е. того, в чем регулирующие и юридические учреждения достаточно сильны.

В целом выгоды от конкуренции на рельсовых путях незначительны. Выигрывают в основном крупные грузоотправители.

Реформирование железных дорог в странах ЕЭС осуществляется согласно Директиве 91/440/ЕЕС. Данная директива была принята в целях дальнейшей интеграции ЕЭС для создания конкурентной среды на железных дорогах и включает требование по разделению финансовых счетов владельцев железных дорог и фирм, эксплуатирующих поезда, а также возможность предоставления каждой стране — члену ЕЭС осуществлять перевозки по ее путям международными поездами других стран.

Приватизация железных дорог Канады проводилась в середине 90-х гг. Уже к 2000 г. дороги I класса трех государств Северной Америки заключили договор на 15 лет, что позволяет грузовладельцам получать свой груз вовремя (за последние годы количество перевозок грузов, выполняемых в срок, увеличилось на 50% и составляет более 90%), а доходная ставка по всем грузам снизилась на 3%. Таблица 12.3 свидетельствует, что дешевле стали интермодальные перевозки, перевозки сырья и энергоносителей.

Таблица 12.3. Доходные ставки на 1 т-км по родам грузов (канадский доллар)

| Род груза | |||

| (за первые 6 мес.) | |||

| Нефть и химические продукты | 2,64 | 2,49 | 2,43 |

| Металлопродукция и минеральное сырье | 2,8 | 2,94 | 2,82 |

| Продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности | 2,55 | 2,48 | 2,37 |

| Уголь | 1,63 | 1,48 | 1,42 |

| Зерно и минеральные удобрения | 1,93 | 1,89 | 1,81 |

| Интермодальные перевозки | 2,66 | 2,46 | 2,44 |

| Автомобили и запчасти | 11,82 | 12,1 | 12,02 |

| Всего | 2,45 | 2,4 | 2,38 |

В условиях регулирования государственные органы берут на себя функцию установления общего уровня тарифа на перевозки грузов и пассажиров для приближения тарифов:

• к предельному уровню издержек производства;

• к среднему уровню издержек производства;

• к минимальному уровню покрытия издержек, выделяя отдельные направления перевозок, и т. и.

Но всех странах существует нормативный подход к регулированию тарифов.

В США регулировались перевозки, осуществляемые железной дорогой, автомобильным, авиационным транспортом.

Уровень тарифов может быть установлен несколькими способами.

1 Уровень тарифов на перевозки определяется необходимостью обеспечения каждого предприятия доходом, полученным в каком-то году (базисном году). Сведения о доходах, представляемые фирмой, тщательно проверяются. Предоставление неверных данных жестко карается законом. В качестве основной составляющей дохода компании выступают средства, призванные компенсировать текущие издержки производства и реализации продукции, амортизацию, суммы, выплачиваемые в виде налогов. Доход включает прибыль, которая определяется на основе ее нормы. Норма прибыли устанавливается с учетом факторов, роль которых в каждом конкретном случае может быть либо большей, либо меньшей: межотраслевые сопоставления нормы прибыли, задача привлечения частного каптала и конкретную регулируемую отрасль; передача занятой в ней компании во владение или распоряжение части государственного имущества. Масса прибыли исчисляется умножением ее нормы на базу, включающую инвестиции без амортизации. Текущая стоимость этих инвестиций определяется на базе стоимости (как правило, в текущих ценах) ранее сделанных капиталовложений. Уровень дохода устанавливается на определенный период. Может быть установлен до пересмотра целей регулирования или режима регулирования. Методологически важным является определение стоимости основных фондов. Обычно рыночную и балансовую стоимость считают равными. Уровень нормы прибыли приравнивают к уровню дивиденда и долгосрочного процента.

2 Другой способ ценообразования — установление тарифов на базе ранее су шествовавших издержек. Суть метода заключается в поддержании «потолка» тарифов на уровне, на котором они держались на определенную дату в прошлом. Периодически пересматриваются «потолки» тарифов.

Недостатками данных методов являются:

• невозможность достичь уровня тарифов, равного предельному уровню издержек на перевозки;

• установление фиксированных тарифов во времени, что нарушает механизм оптимизации распределения ресурсов;

• реальная стоимость инвестиций, на базе которой в итоге определяются тарифы, может существенно меняться вследствие инфляции или снижения спроса на услуги.

В условиях значительной инфляции регулируемые тарифы не дают фирме получить в полной мере ту прибыль, на которую она рассчитывала. Отклонения накапливаются по кумулятивному принципу. Чем выше инфляция и длиннее лаг между изменением цен на факторы производства и пересмотром тарифов па перевозки, тем больше прибыли теряют транспортные фирмы. Результатом этого часто является снижение качества услуг перевозки.

Рыночная экономика России предъявляет новые требования к качеству транс портного обслуживания. Сложившийся рынок транспортных услуг можно разделить на сегменты, учитывающие приоритетные требования пользователей транспортных услуг: скорость доставки, сохранность, стоимость транспортировки. При перевозках дорогостоящих грузов все большее предпочтение отдается автомобильному транспорту. В навигационный период значительные объемы перевозок массовых грузов переключаются на водный транспорт из-за низкой себестоимости транспортировки.

Участие железнодорожного транспорта в перевозках сырой нефти и газа занимает второстепенное место. Причина низкой конкурентоспособности железных дорог в этом случае очевидна. Существующая сеть газо- и нефтепроводов в основном решает задачу по доставке нефти и газа потребителям. Кроме того, тарифы этой сети в среднем в 2-2,5 раза ниже, чем у железнодорожников. Таким образом, можно сделать вывод, что монополия железнодорожного транспорта существует сейчас только на тех направлениях, где отсутствуют конкурентоспособные виды транспорта.

Вопросы совершенствования тарифной политики транспортной системы России необходимо решать комплексно, принимая во внимание принципы ценообразования всех ее участников. Так, например, при перевозках грузов в смешанном железнодорожно-водном сообщении целесообразно предоставление сквозной тарифной ставки, в которую должны входить: стоимость перевозки железной дорогой, стоимость перевалки в порту и фрахт.

Представлять интересы отечественных предприятий в различных федеральных органах власти могут Объединенная дирекция национальной ассоциации транспортников (НАТР) и Ассоциация пользователей услуг транспорта (ГРАССО). Сегодня они имеют соглашения о сотрудничестве с федеральными органами исполнительной власти (Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства России, Министерство экономики России, ЦФТО МПС России). В их компетенции также должна находиться организации взаимодействия между всеми членами логистической цепочки.

Всероссийским Тарифным съездом, состоявшимся в 1998 г., было выработано генеральное направление работы железнодорожного транспорта, обеспечивающее достижение баланса интересов транспортников и пользователей транспортных услуг. Важнейшим и приоритетным направлением МПС было определено установление контактных отношений с субъектами Федерации.

В настоящее время принятые Тарифными съездами решения последовательно находят отражение в работе железных дорог. Так, в 1998 г. между Министерством путей сообщения РФ и Правительством Республики Карелия заключено соглашение о взаимодействии, определяющее основы сотрудничества и способствующее реализации государственной политики на железнодорожном транспорте и его эффективному функционированию. Это предполагает удовлетворение платежеспособного спроса как предприятий и организаций, так и населения в перевозках. Правительство Карелии приняло на себя обязательства по компенсации убытков от пригородных пассажирских перевозок; содействовало в установлении для федерального железнодорожного транспорта тарифов на электроэнергию на тягу поездов без надбавок, обусловливаемых предоставлением льгот для отдельных категорий потребителей в регионе Правительство также оказывает содействие в снижении предприятиям железнодорожного транспорта местных налогов.

Формированию здоровой рыночной среды в сфере грузовых перевозок мешает жесткая и усложненная система регулирования и контроля железнодорожных тарифов. Так, с 1998 г. право утверждения тарифных льгот в прямом внутригосударственном сообщении существует только у правления Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства России (МАП). С сентября 1999 г. право предоставления тарифных льгот на перевозки грузов в пределах одной дороги перешло от рабочих групп дорог и территориальных управлений МАП к Межведомственной рабочей группе по тарифной политике на федеральном железнодорожном транспорте.

В период 1989-1990 гг. на транспорте были сформированы и введены в действие новые прейскуранты тарифов на всех видах транспорта: железнодорожном, морском, речном и автомобильном.

После 1991 г. осуществлена глубокая либерализация тарифного регулирования на всех видах транспорта за исключением железнодорожного.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по либерализации цен» № 297 и Постановлением Правительства РСФСР «О мерах либерализации цен» № 55 (1991 г.) была проведена либерализация цен и тарифов в экономике, в том числе и на транспорте. Из тарифных прейскурантов остались тарифы на авиационный транспорт, на перевозку грузов и пассажиров на железнодорожном транспорте и некоторые разделы тарифов на перегрузочные работы и портах.

С начала 1993 г. осуществлен переход на применение свободных тарифов на перевозки пассажиров и связанные с ними работы и услуги на внутренних воздушных линиях в пределах территории Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации «О государственном регулировании цен на отдельные виды энергоресурсов» от 7.09.1992 № 244).

В последующем был принят еще ряд постановлений Правительства с целью внести процессы тарифного регулирования в государственную систему:

• Постановление Правительства РФ «Об установлении предельного уровня рентабельности при формировании свободных тарифов на пользование воз душным транспортом и связанных с ними работ и услуг в размере 20% к себестоимости» от 17.09.1992 № 724;

• Постановление Правительства РФ «Об установлении и регулировании тар и фон на услуги ледокольного флота, погрузочно-разгрузочные работы в портах и портовые сборы» от 30.08.1993 № 876;

• Постановление Правительства РФ «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» от 07.03.1995 № 239;

• Постановление Правительства РФ «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147, в котором определены сферы естественных монополий па транспорте (железнодорожные перевозки, услуги портов, аэропортов и терминалов), а также правовые, организационные и процедурные механизмы регулирования инфраструктуры железнодорожного транспорта;

• Постановление Правительства РФ «Об основах государственного регулирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки» от 19.03.2001 № 194. Данное постановление определяет основы государственного регулирования тарифов на перевозки грузов субъектами естественной монополии — федеральным железнодорожным транспортом.

Цели государственного регулирования:

• достижение баланса интересов субъектов естественной монополии на железнодорожном транспорте и потребителей их услуг;

• защиты экономических интересов потребителей услуг организаций железнодорожного транспорта, снижения народнохозяйственных затрат и обеспечения доступности услуг железнодорожного транспорта для потребителей;

• развитие конкурентной среды на рынке транспортных услуг;

• обеспечение устойчивого и экономически эффективного функционирования организаций железнодорожного транспорта;

• создания у организаций железнодорожного транспорта экономических стимулов к снижению себестоимости перевозок и повышению качества транспортного обслуживания, а у потребителей услуг организаций железнодорожного транспорта — к улучшению транспортных свойств грузов и оптимизации транспортных связей.

Принципы государственного регулирования тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом следующие:

• применение на всей территории РФ единой структуры и системы построения тарифов, обеспечивающих возмещение экономически обоснованных затрат и получение прибыли;

• распределение эксплуатационных расходов по видам перевозок на основе соответствующих методик;

• обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам железнодорожного транспорта, в том числе к его инфраструктуре;

• установление для всех грузоотправителей (грузополучателей) единых правил тарификации особых условий грузовых железнодорожных перевозок;

• обеспечение гласности принятия решений по вопросам регулирования тарифов, в том числе установления уровня тарифов, их изменения и правил применения;

• соответствие системы построения тарифов рыночным условиям хозяйствования (переход по мере развития рыночных отношений и конкуренции от тарифов, регулируемых государством, к договорным тарифам на перевозки);

• в ведение раздельного учета затрат в естественно монопольном и потенциально конкурентном секторах транспортных услуг;

• ограничение перекрестного субсидирования одних видов перевозок за счет других.

Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства по согласованию с Министерством путей сообщения РФ, Министерством экономического развитии и торговли РФ и Министерством финансов РФ утверждает обязательные для исполнения всеми субъектами естественной монополии на железнодорожном транспорте нормативно-методические документы по вопросам государственного регулирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки устанавливаются в соответствии с законодательством РФ и включают в себя в том числе плату за пользование инфраструктурой железных дорог, подвижным составом федерального железнодорожного транспорта. Правила предоставления исключительных (учитывающих особые условия перевозок) тарифов на грузовые железнодорожные перевозки утверждаются Правительством РФ. Предоставление исключительных (учитывающих особые условия перевозок) тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в случаях, не предусмотренных указанными правилами, а также в индивидуальном порядке не допускается. Принятие решений об изменении предельного уровня тарифов на грузовые железнодорожные перевозки производится на основе мониторинга основных ценообразующих факторов, в том числе:

• объемов грузовых перевозок и их особенностей;

• расходов организаций железнодорожного транспорта, в том числе расходов на выплату заработной платы, оплату сырья, материалов и накладных расходов;

• конъюнктуры товарных рынков и рынка транспортных услуг;

• амортизационных отчислений;

• потребности в средствах на обслуживание привлеченного капитала, развитие производства и финансирование за счет прибыли других обоснованных расходов;

• объемов государственной поддержки, налогов и других платежей.

12.1.2. Формирование тарифов на перевозки железнодорожным транспортом

В большинстве отраслей промышленности величина затрат на единицу продукции характеризуется как монотонно убывающая функция от объема производства данного продукта. На транспорте эта зависимость имеет место между удельными транспортными затратами и густотой перевозок не по данному грузу, а общей густоте перевозок (по всем грузам). С ростом объема и густоты перевозок в пределах технически возможной и экономически целесообразной загрузки железнодорожных линий себестоимость перевозок снижается. Это происходит не только за счет медленнее возрастающих по сравнению ростом перевозок условно-постоянных затрат, но и за счет удельного снижения переменных затрат. Издержки по перемещению не зависят исключительно от расстояния. На железнодорожном транспорте выделяют следующие операции перевозочного процесса.

1. Операции на начальных и конечных станциях (в расчете па один загруженный и выгруженный вагон).

2. Операции с транзитными вагонами (в расчете па 1 г груза).

3. Операции передвижения (на 1 т км для каждой категории поезда).

Схема расчета расходов на начальной п конечной операции представлена в табл. 12.4.

Таблица 12.4. Схема расчета расходов на начальной и конечной операции

| Измеритель | Расходная ставка, руб. | Величина измерителя на 1 вагон | Расход на один вагон (столб. 2 х столб. 3) |

| Вагоно-часы вагонов | евч | 2trp | |

| Вагоно-часы средние |

| tпс | |

| Локомотиво-часы работы маневровых локомотивов | елч лм |

| |

| Локомотиво-часы работы маневровой работы поездных локомотивов | елч лм | Гпм | |

| Грузовые отправки | еr.о |

| |

| Загруженные вагоны | ед + енкв | ||

| Итого | - | - | Снк |

(12.1)

(12.1)

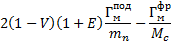

где Снк — величина расходов на начальной и конечной станциях; tгр — простой нагона под одной грузовой операцией, ч;tпс — средний простой вагонов на промежуточных станциях в составе сборных поездов во время поездных маневров, приходящихся на один вагон погрузки на всех станциях, ч; V— доля вагонов, нагруженных на промежуточных станциях; Е — отношение отправленных со всех станций, кроме промежуточных, порожних вагонов к погруженным;  — время на подачу вагонов под грузовые операции и уборку вагонов специально-маневровыми локомотивами на места общего пользования, ч; тп — число вагонов в группе, подаваемой под погрузку или выгрузку;

— время на подачу вагонов под грузовые операции и уборку вагонов специально-маневровыми локомотивами на места общего пользования, ч; тп — число вагонов в группе, подаваемой под погрузку или выгрузку;  — среднее время работы маневровых локомотивов при формировании и расформировании одного состава, ч; Мс — средний состав поезда, вагоны; Гпм — время маневровой работы поездных локомотивов, приходящихся в среднем на один вагон погрузки на всех станциях, ч; λ — доля отправления груженых вагонов маршрутами; Мм — среднее число вагонов, отправляемых группой по одной накладной при маршрутных перевозках.

— среднее время работы маневровых локомотивов при формировании и расформировании одного состава, ч; Мс — средний состав поезда, вагоны; Гпм — время маневровой работы поездных локомотивов, приходящихся в среднем на один вагон погрузки на всех станциях, ч; λ — доля отправления груженых вагонов маршрутами; Мм — среднее число вагонов, отправляемых группой по одной накладной при маршрутных перевозках.

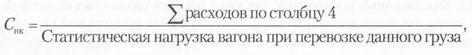

Расходы по операциям с транзитными вагонами без обработки вагонов, в расчете на 1 т груза:

(12.2)

(12.2)

где Р - масса груза, т;  ,евп расходная ставка на транзитный вагон соответственно без переработки и с переработкой, включая не зависящие расходы, руб.; К средний простой транзитного нагона на одной технической станции без переработки, ч.

,евп расходная ставка на транзитный вагон соответственно без переработки и с переработкой, включая не зависящие расходы, руб.; К средний простой транзитного нагона на одной технической станции без переработки, ч.

|

где а - отношение порожнего пробега вагонов к груженому вагону; n — вагоны; S - расстояние.

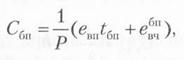

Расчеты расходов по передвижению ведутся по категориям поездов: прямых, сборных, передаточных и вывозных, так как у поездов различных категорий неодинакова масса, скорость движения, коэффициент съема пропускной способности.

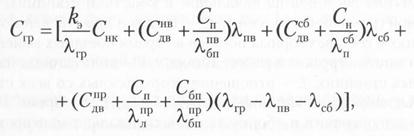

Общая схема расчета себестоимости 1 т-км грузовых перевозок в зависимости от их дальности имеет вид:

(12.3)

(12.3)

где kэ - сотношение т-км эксплуатационных расходов к тарифным; λгр — расстояние перевозки груза, км; Снк — расходы, связанные с операциями на начальных и конечных станциях, руб.;  ,

,  ,

,  — расходы на 1 т-км по передвижению соответственно в передаточных и вывозных, сборных, прямых поездах; Сп — расходы по операциям с переработкой вагонов на 1 т; Сбп — расходы по операциям без об работки вагонов;

— расходы на 1 т-км по передвижению соответственно в передаточных и вывозных, сборных, прямых поездах; Сп — расходы по операциям с переработкой вагонов на 1 т; Сбп — расходы по операциям без об работки вагонов;  — средний пробег 1 т груза соответственно в пере даточных, вывозных и сборных поездах, км.

— средний пробег 1 т груза соответственно в пере даточных, вывозных и сборных поездах, км.

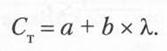

Если в формулу 12.3 подставить численные значения, кроме λгр, то себестоимость 1 т-км примет вид:

(12.4)

(12.4)

где а затраты на начальные и конечные операции (включая формирование и расформирование поездов на станции погрузки и выгрузки) в расчете 1т груза, b - затраты по передвижению и переформированию поездов в пути следования и расчете на 1 т. км.

Ст — затраты на 1 т груза на расстояние 1 км можно представить:

(12.5)

(12.5)

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 1598; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!